図書館の”気になるクラシックCD”を、いろいろ聴いてみる #2

図書館にある”気になるクラシックCD”を探して聴いてみることにした。その第2回目は「和とバロック」のコラボレーション。

「琴・セバスチャン・バッハ大全集」

琴:沢井忠夫、沢井一恵

尺八:山本邦山

ギター:中牟礼貞則

ベース:滝本達郎

ドラムス:猪俣猛

琴を演奏しているのは沢井忠夫夫妻。

私にとって、沢井忠夫といえば「違いがわかる男のゴールドブレンド」である。

このCMのおかげで、全く自分の知識の範囲外であった琴演奏の第一人者である人物の名前を知ることになり、今でも唯一、琴演奏者として名前が言える人物だ。

琴を激しくかき鳴らす様は、「優雅にお嬢様が弾く楽器」というイメージ吹き飛ばし、

洋服を着てオシャレなリビングでコーヒーを飲む姿は、「和の文化に携わる人は、和装で日本茶を和室で飲むのがふさわしい」

という、2つのステレオタイプ的な考えを吹き飛ばしたほど、子供心に大きなインパクトを与えたCMであったので、いまだ鮮明に思い出すことができる。

https://www.youtube.com/watch?v=sLTKvO8TJYQ

ゴールドブレンドのCMは「♪ダバダー」の音楽で有名なCM。

このダバダーというスキャットのバックには、チェンバロで弾かれる格調高いバロック調の印象的な旋律が流れる。

沢井忠夫が弾く、バロックの代表的作曲家、バッハのCD。

沢井忠夫が出たCMの音楽はバロック調。

バロック繋がりである。

話が逸れるが

このCM音楽は八木正生という方が作曲したのだが、アニメ「あしたのジョー」の主題歌も作曲した人物。そして、ダバダーは伊集加代という方のスキャットで、アニメ「アルプスの少女ハイジ」の主題歌「おしえて」を歌っている。

アニメ繋がりである。しかも、ともにダバダーの音楽とは路線が異なるように感じる。

琴で弾かれるバッハ。

和食レストランなどで、BGMとして流れているものがありそうだが、これは琴の第一人者が演奏する作品。

格が違うであろう。

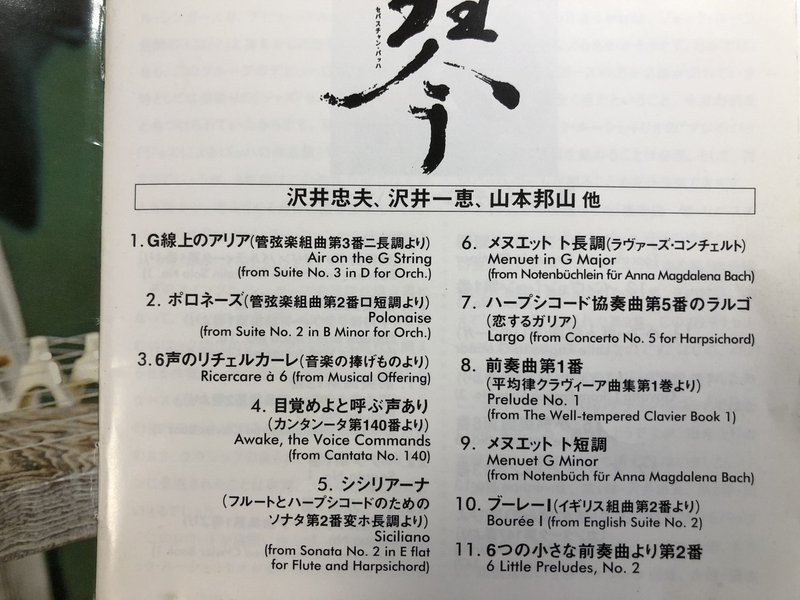

CDに記載された収録曲を見てみる。

やはりバッハの有名な曲が多いが、琴で演奏されるとどのような演奏になるか?CDを聴く前にイメージしてみた。

一番琴で合いそうなのは

「平均律クラヴィーア曲集第1巻」の前奏曲。

あの、グノーが「アヴェ・マリア」として編曲した、流れるような旋律が続くものだろうか。

そしてなんと言っても興味があるのは、オルガンの代表的な作品「トッカータとフーガ」。

あの衝撃的な印象的な出だしは、琴で同演奏されるのか?ちょっと想像しにくいが、どのようになるのか、楽しみである。

1曲目は「G線上のアリア」。

まず聞こえたのが尺八なのに驚く。尺八が旋律で、琴は伴奏に回っている。

この曲の旋律がとても長く伸ばすものなので、琴では演奏しづらいからなのかもしれない。

聴き慣れたバッハ。一気に和風に転化する。

ただ、クラシックとはかなりニュアンスが違っていて、なんとジャズ調になっている。

編曲を手掛けたのは前田憲男。ジャズピアニストとして活躍し、テレビ番組の音楽など多く手掛けた。だから全体を通してジャズ風になっているのである。

クラシックかジャズか?図書館の分類も悩むところであろうが、検索ではクラシックで引っかかってきた。

聴く前からイメージしやすかった「平均律クラヴィーア曲集第1巻」の前奏曲。

冒頭はバッハを微塵も感じさせないボサノバ調のイントロ。それに乗って旋律に入るが、なるほど、2台の琴での掛け合いがこの曲とうまくあっている。でも、雰囲気はなんとなく南の島のビーチで聴く音楽を感じさせる。

そして

「トッカータとフーガ」

恐る恐る聴いたが、これは予想外に良かった。フーガが印象的。2台の琴で次々掛け合うフーガは面白く、元はオルガンだが、琴の音色にも合っているようだ。

これは純粋な琴だけバージョンも聴いてみたいと思った。

その他、気に入ったのは「6声のリチェルカーレ」「イギリス組曲のブーレ」。

琴の音色。普段あまり聴くことがないのだが、なんだか「シャキッ!」と背筋が伸びるような気持ちにさせてくれる。弦を弾く楽器の中では結構メリハリが強い、鋭さもある音色なのでそう感じるのかもしれない。バッハの厳格な作品にはそのような音色も合う。

そして尺八は、ある意味リコーダーやフルートに近いイメージだろうか。バッハ作品ではこれら楽器も出てくるので親和性があるかもしれない。

そして、渋さというより哀愁を感じさせるニュアンスがあるのも、効果を高めている。

中国大陸を経由して日本に伝えられた琴。

そして、ヨーロッパで発達した音楽を、クラシック音楽の父とも呼ばれるほどの功績を残したバッハが、日本で出会い、奏でられることに不思議な、そして新鮮なを感覚を持った。

このレコードは、もともと1969年に出たものだという。今ならこのような作品も不思議とは思わないが、当時としてはかなり革新的なチャレンジを沢井忠夫が行ったというのは間違いないだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?