#91 PISA調査2022の結果より

皆さんこんにちは。

サッカー、旅行、読書、Voicy好きのコウチャンマンです。

今回も記事に辿り着いていただき、ありがとうございます。

日々の気付きから、私の学校現場での経験や教育行政という立場から学校を見てきた経験を皆さんのお役に立てたらと思い、記事にしております。

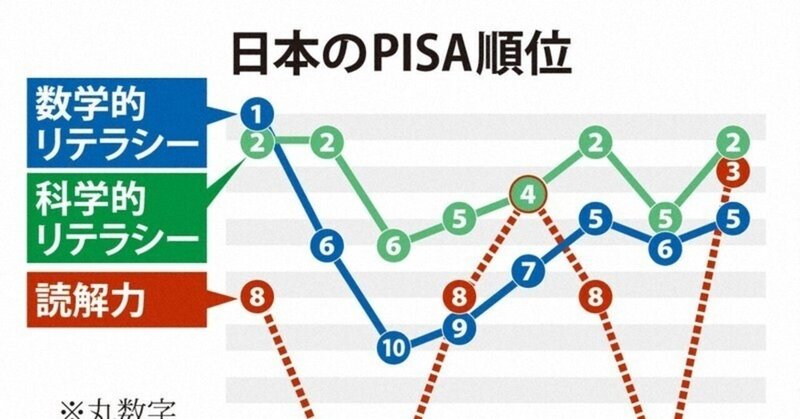

今月上旬に文科省よりPISA調査2022の結果及び分析が発表されました。

PISA調査とは、3年おきに実施される世界的調査です。

ただ、コロナ禍の影響により今回は2018年以来の調査で、延期した形で実施されました。

15歳、日本では高校一年生を対象として、6500人程度抽出される調査となります。

『数学的リテラシー』『科学的リテラシー』『読解力』の3分野が問われ、今回は『数学的リテラシー』を重点的に調査が実施されました、

回を重ねるごとに参加国数が増加しております。

結果はどの分野においても数値的には上位に位置し、日本の学力の高さが示されております。

結果の詳細はこちらをご確認ください。

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2022/01_point_2.pdf

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2022/01_point_2.pdf

文科省の分析を見ると、世界の多くの国では得点が下がったのにも関わらず、日本は得点が上がった。

コロナ禍の休校が世界と比べると短かったので、その影響も考えられるとのことでした。

ただ、あの頃の学校現場は安全管理が優先されていて、学びどころではなかったのかと思います。

日々の学校生活を終えることが最優先となり、授業をどうするかという話までには、多くの学校で辿り着かなかったと思うのです。

それにも関わらず、休校期間の短さだけで片付けて良いのかなぁと感じました。

皆さんのご意見をお聞かせください。

その他、気になることは4点です。

①教育の公平性

せかいのおおくのくにでは、経済的状況により学習機会に差があるためなのか、結果にばらつきがあります。

つまり、経済的に厳しい学生の結果は低く、経済的に余裕のある学生の結果は高い傾向にあります。

あくまで傾向ですよ。

その反面、日本はその差が小さくなっています。

もちろん、これだけで「差はないんだ!」というつもりはありませんが、結果として表れているのですから、義務教育の成果ではないかと考えられます。

その反面、文科省の分析にはありませんでしたが、数学や理科等が得意な子供を伸ばし切れていないという見方もできます。

特異な才能を伸ばすのが不得意というところは以前から改善されていないという見方もあります。

②数学と日常生活との結びつき

OECD諸国の中で、数学と日常生活の結びつけて課題解決する自信があると回答している割合が低い。

つまり、計算や文章問題等を解くということ、つまりテスト問題を解くということには長けているが、日常生活のなかで何か困難に出会ったときに数学的な思考をする人が少ないということです。

学習指導要領にも記載されていますが、日常生活との結びつけて考える資質・能力を身に付けるよう指導するとなっています。

これがなかなかできていないということです。

しかし、数学の授業づくりの中でこれが最も難しいところです。

例えば、校舎や木の高さを三平方の定理を使って求める活動等をすることが考えられます。

ほかにも、株式投資の勉強と結び付けて現時点で何を買うのかということや、今後の動向を予想するということも考えられるでしょう。

このように、いくつか考えられますが時間との勝負というところでしょうね。

このような活動ばかりしていては、指導しなければならないことが終わらないという声が聞こえてきそうです。

このあたりが柔軟にできるとよいなと思います。

③自律学習・自己効力感について

再び休校になったときに自律的に学習を進める自信がないと回答した学生が非常に多かったということです。

これは集団指導に頼り切った教育の弊害で、自分で決める練習がされていない証拠です。

このあたりは、真摯に受け止めて子供が自分で何かを決める練習をしていく必要があります。

子供が決めたことなんですから何でも尊重してあげることが大切です。

どうしても日本人は失敗を恐れるあまり、「こうした方がいいよ」「こっちのやり方の方がいい」と大人が道を示しすぎてしまうことがあります。

失敗してもよいから自分で決めることに慣れさせないとこのあたりは改善していかないでしょう。

④幸福感、ウェルビーイングの向上

幸福感は全体的に向上した結果が得られました。

コロナ禍で学校に行くことができなかった状況から、登校できるようになったことで学校への所属感が向上したと考えられます。

やはり、何かに所属することで自然と幸福感は向上するものなんですね。

今は「第3の居場所」づくりが大切ともいわれておりますから、所属感に注目したわけです。

第3の居場所をつくりには第1・2の家庭と学校が安定しないといけません。

これが向上したのはとても良かったことでしょう。

ただ、1歩踏み込んでみるといじめや不登校、自殺者数は増加しています。

これでも幸福感は向上しているのかと疑問です。

同じく韓国も同じような数値ですが、韓国でもいじめのことが話題となっておりますよね。

法規制が相当厳しくされております。

韓国のいじめが1万件を割ったということになっていますが、就職に響くから方向が全てされていないということもあるんじゃないかなと思っています。

このあたりはあくまで感じたことなので、きちんと調べないといけないと思います。

いじめの件数が増加しているのに

幸福感も向上しているというのに違和感がありますね。

ということでざっと私なりの分析をしてみました。

参考になれば嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

皆さんにとって何か気づきがあれば嬉しいです。

それではまた次の記事で!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?