創ることに対する無意識の恐怖ー「君たちはどう生きるか」を見て

継続できなさが染み渡る

以前書いた通り、このnoteは何でもいいので自分の考えたことを形にし、

発信してみる挑戦として始めています。

年初の目標は月1回、少なくとも四半期に1回更新と考えていたのですが、

本当に自分は継続が苦手な人間で、結局約半年前の投稿以降、何度か下書きしてみたもののなかなか頭が整理できず、形にならずに終わっていました。

日々本を読み、ラジオを聞き、ノートに向かって気づいたことや自分の中のもやもやを書き留めたりと、正直”ネタ”になるようなことにたくさん触れていたはずなのに、なんだか全然人さまに見せられない超個人的なことばかりが連なっているような感じ。

話変わってまた個人的な話ですが、そろそろ転職して1年が経とうとしています。

徐々に慣れてきたな、と思ったらうまくいかない。

やっぱりまだまだできるようになってきたとは言えないと感じる日々。

そこそこ人並みに頑張ってやっていますが、結局自分が今どうしたいのか、何がしたくてこの仕事しているのかが全然見えてこないような悶々とした

感じで過ごしています。

転職する前は、一生同じ会社に勤める事がわりとまだ一般的な中で、

自分は何年かだけど勤めた会社をやめて、新しい挑戦をする。

まるで自分が他人よりも視野が広くて、目的を持って生きているような気がしていたのに結局もう迷っている。

やっぱり自分は何も続かないな、と思って残念になったりします(笑)

「君たちはどう生きるか」を見た

そんな感じであまりすっきりしない日々でしたが、待望の宮崎駿監督の

新作長編「君たちはどう生きるか」が公開されたので見ました。

1回目見ての感想は、宮崎作品のエッセンス、描きたいことが全部詰まった映画だと思ったし、率直に面白かったと思いました。

ただ若干、物語のストーリーがあまり記憶に残らず、サーっと流れていってしまったような気がしたので、もう少し頭を整理したくて、関連するインタビューを読んだりした後、2回目を見ました。

2回目の感想も1回目と大きくは変わりませんでしたが、アニメーションへの飽くなき挑戦と、「生きること」に対する宮崎駿のメッセージがより強調されているように感じ、これを見た結果として自分がどうするべきかを考えたいと思いました。

宮崎作品に共通するテーマ

もともとジブリ、というか宮崎駿作品は大好きでした。

子供のころから見ていたのに加えて、高校の授業で変わった先生がずーっと宮崎作品を見せながら解説してくれるという、非常に恵まれた体験をできたおかげで、

普通に物語を楽しむ+別の視点からも物語を楽しんでみるという映画の見方を覚え、どんどん好きになっていきました。

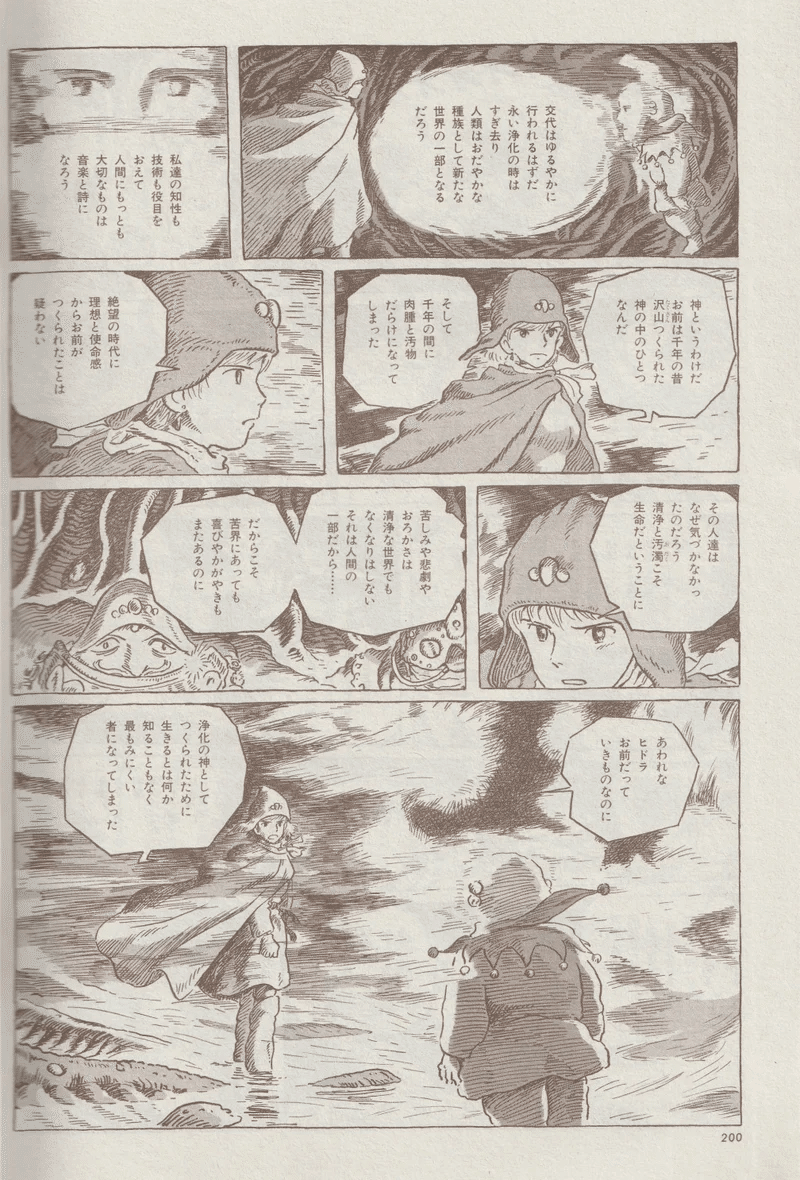

個人的にこれまで映画では「もののけ姫」と「千と千尋の神隠し」が大好きだったのですが、実は一番好きだったのが「風の谷のナウシカ」の漫画版。

これ、本当に宮崎駿の世の中の見方とか、人生観とかそういうモノが全部

詰まっているような気がして。やりたいこと全部やっている。

特に自分が好きなのが終盤のシーン。

ネタバレするのと、別に読み返したわけでもないので正確でもないかもしれませんが・・・

皆さんご存じの通りナウシカの生きる世界は、「火の7日間」と呼ばれる巨神兵たちが焼き払い汚れた世界という設定です。森の瘴気を吸うと死んでしまうのでマスクが必須。

物語の過程で腐海やナウシカが生きる世界について明らかになるのが、

・腐海ができる前の世界はあらゆる抗争にまみれ、人々は生きるために何でもするような時代であった

・その惨状に絶望した一部の人類は、世界を浄化し穏やかな人間に変えていくことを計画

・穏やかで優れた人間が持つ技術・知能を墓標に保存。浄化された以後の世界へ引き継ぎつつ、浄化が完了するまでの期間に生命活動をしてくれる人類及び生物を作り出した→これがナウシカや腐海

・腐海の活動で地球が浄化された暁には、その優れた人間だけが生活する世界を再構築する

という壮大な構想の下で、ナウシカたちはあくまでこの期間限定でしか生きられない、人為的に作られた人間である。というもの。

ここで先程のシーンに戻りますが、このような事実を知ったナウシカは、

このようなきれいごとを並べる過去の人類を否定し、最後には墓標を破壊

します。

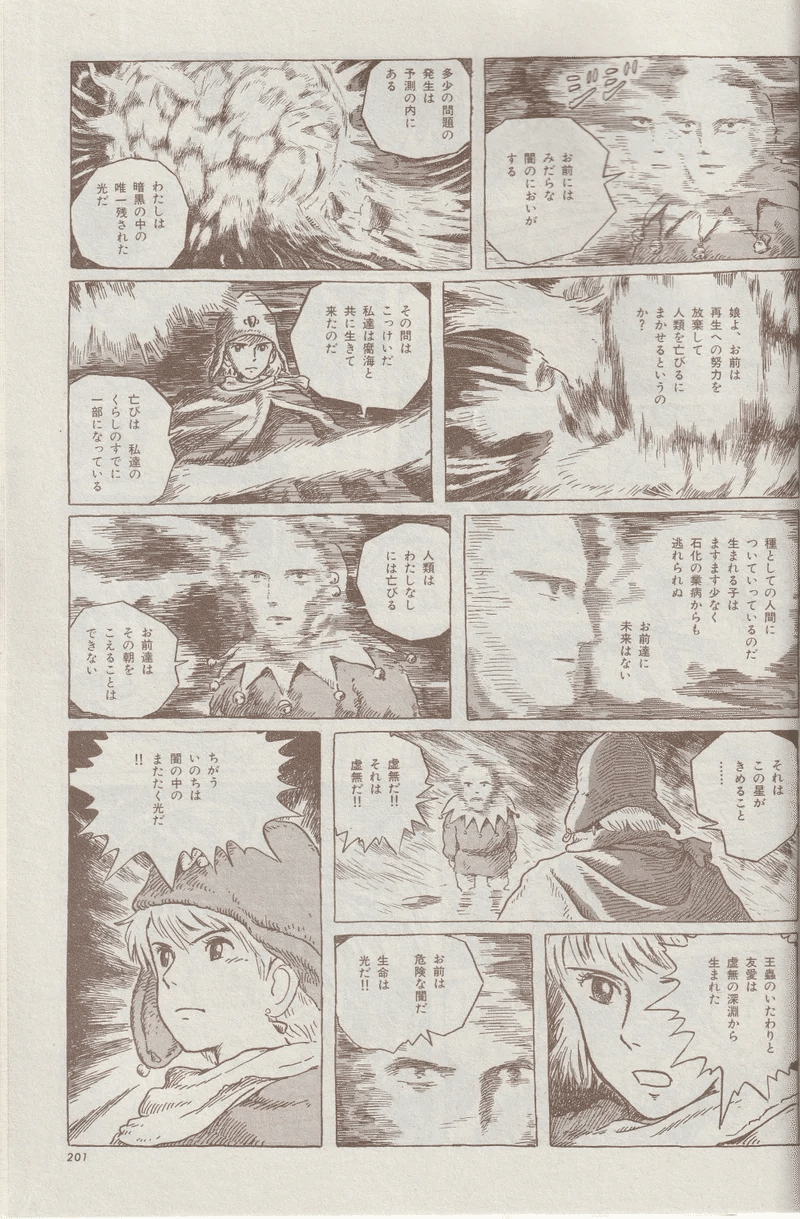

それは決して自分が利用されたと感じたからではなく、あくまで自分たち人間にとって、苦しみや悲劇、愚かさは内包されたものであり、どんなに浄化しようとなくなるものではない。

むしろ闇や虚無の中にこそ深い愛が存在するのであり、こうした希望を見出しながら生きる事こそ、人間が生きる意味であるとと言います。

このエッセンスこそが宮崎駿が追究するものであり、これは「もののけ姫」にも、「千と千尋の神隠し」にも、というかすべての宮崎作品に共通するテーマであると自分は考えてみてきました。

「君たちはどう生きるか」での表現

ここで最新作に話を移しますが、最新作もまさに「殺し合い、奪い合う」「じきに火の海になる世界」に対し眞人が立ち向かうことを決意する話。

塔の中で起こる一見空想世界のようで、実は彼の現実世界よりは非常にリアリスティックな体験を通じて、彼がその決意を固めるだけに成長していく話だと思います。

解説はいろんな方がやられているのでそういう性格のものを書くわけではないのですが、ざっくりと気になった箇所について振り返りたいと思います。

①あと1日は大丈夫な世界

大叔父と初めて直接対面するシーンの話です。

大叔父は積み木を前に何かをしている。そして、眞人にこの世界の秩序を

保つ自身の役割を引き継ぎたいと言いますが、その直前に一言、

「これでこの世界もあと1日は大丈夫だろう」という発言をします。

世界が「あと1日」は大丈夫程度の不安定なものであることに目を見開き

驚愕する眞人。

物語の展開自体には大きな影響は与えないけれど、彼が今いる世界の不安定さに気が付き、延いてはこれまで住んでいた現実世界の状況(戦時中であることも相まって)についても同様に理解し実感を得たことは、この後の彼の決断や覚悟に大きく影響する言葉だったと思います。

②大叔父の後を継がない眞人

①のシーンとクライマックスのどちらのシーンにもまたがる話ですが、眞人は自分の中の”悪意”の存在から、異世界の秩序を保つ”神”的な存在を大叔父から引き継ぐことを拒否します。

このシーンこそまさに宮崎作品共通の主題であり、先に挙げたナウシカのシーンと全く同じ構造です。

自分(延いては人類)の中には”悪意”があり、それを否定して”神”として世界を”0から再構築する”ことは、理想的に見えこそすれそれは人間が生きる意味ではない。

同時にここで感じたことは、宮崎駿がアニメーションにこだわる理由もここにあるのではないか、と。

物語を作ろうと思ったときに、最も現実に近く作る方法は実写でしょうし、美しく作る方法は今時であればCGも使えるだろうと素人的には思えます。

しかし、宮崎駿はあくまでもアニメーションにこだわる。

これはもちろん本人の趣味趣向の問題もありますが、多分それだけではない気がする。

例えば18世紀の西洋では、カメラが登場し絵画の立場が危うくなるような状況がありました。

そこで画家たちによって生み出されたのが印象派であり、そこから派生するフォービズムやキュビズムなど、写真では決して表現できないもの。

それらには動きがあり、強烈な色があり、質感があり、つまり目で直接見るものとは違う、個人的な受け取り方や感情が入ったもの。

描写として正確ではないかもしれないが独特の印象を与える。

完全美でなく、個人的で再現性も低いものだからこそ、一回限りの偶然の

出会いに意味が生じる性質のものだと思う。

これぞまさに安定した世界を”作りなおす”こととは対極に位置し、宮崎駿がアニメーションにこだわって表現を続ける事の根源にある価値観であり矜持ではないか。

そしてそれはナウシカの話と通じるもので、全てを美しく作ることよりも、闇や虚無を内包しつつも、その中に光を見出し豊かに生きる性質を持つ人間だからこそ、アニメーションが持つ力が共感されるのではないか、と感じました。

③殺生ができない死人たち

最後にこのシーンが自分の中では解釈が難しかったのですが、キリコと出会い魚を捕って捌くシーンです。

まずストーリーをそのまま読むと、眞人は”強い女性”であるキリコに魚の捕り方・捌き方を教わり、そしてそれを食べたワラワラたちが生まれようと飛んでいくが、ペリカンたちに食べられてしまう。

こうした食物連鎖のような一連の流れを経験します。

その途中、「千と千尋の神隠し」の列車のシーンで出てくるような、半透明の人間たちが舟をこいでいるところに遭遇し、それが死人であり、彼らは殺生ができない、という話を聞かされます。

そして死人たちはキリコと眞人が捌いた魚を食べに来る(実際にそのシーンはない)。

このシーンが存在する意味と、キリコのセリフを考えたときに自分が思ったこととしては、

・魚を捕って捌くこと→生産活動

・食べる事→消費活動

であり、

殺生ができない死人というのは、”消費活動ばかりして、生産活動ができない(しない)人”は”死人(と同じ)である”という意味ではないかと。

そして眞人がこれを経験するということに対しての意味合いとしては、

彼のように戦時中でもかなり裕福な暮らしができるような家庭においては何かを生産するなど子供がするはずもなく、

婆や達が全てを整えてくれているにもかかわらず、まるで自分はいっぱしの者であるかのようにふるまうことに対するアイロニーであり、

その気づきを彼に与えるからこそ、そのあとの瀕死のペリカンとの会話やヒミとの出会い、インコとの闘いを通じて彼が果敢に立ち向かい成長する素地を作っていったのではないかと思った次第です。

豆腐屋の浦川君

③の話が何に通じるかというと、原作と目された(実際には違うらしい)吉野源三郎の「君たちはどう生きるか」に、豆腐屋の浦川君に関するエピソードが出てきますがこれに似ている気がします。

主人公のコペル君の同級生に、周りの子たちと比べて貧乏な浦川君という子がいる。実家が豆腐屋をやっているためいつもお弁当に油揚げが入っていることを馬鹿にされたりしていますが、気が弱く反撃もできない。

そんな彼が学校を休みがちになったのでコペル君はお見舞いに行く。

すると、浦川君が立派に豆腐屋で働いている姿を見て驚きます。

この話を聞いたコペル君の叔父さんが言う言葉が印象的です。

”――考えてみたまえ。世の中の人が生きてゆくために必要なものは、どれ一つとして、人間の労働の産物でないものはないじゃないか。

(中略)

ところで、君自身はどうだろう。君自身は何を作り出しているだろう。世の中からいろいろなものを受取ってはいるが、逆に世の中に何を与えているかしら。改めて考えるまでもなく、君は使う一方で、まだ何にも作り出してはいない。

(中略)

自分が消費するものよりも、もっと多くのものを生産して世の中に送り出している人と、何も生産しないで、ただ消費ばかりしている人間と、どっちが立派な人間か、どっちが大切な人間か、――こう尋ねてみたら、それは問題にならないじゃないか。生み出してくれる人がいなかったら、それを味わったり、楽しんだりして消費することは出来やしない。生み出す働きこそ、人間を人間らしくしてくれるのだ。”

浦川君は一生懸命家の仕事をこなし、しかし貧しさゆえに学校では馬鹿にされてしまっている。

こうしたおかしな状況について、叔父さんはコペル君によく考えるよう言い聞かせます。

では、自分はどう生きるか

結局、映画「君たちはどう生きるか」で伝えたいことが何だったのかを追究していないのでその答えはわかりませんが、とはいえこの映画は宮崎駿の人生が散りばめられたような作品であり、プロデューサー鈴木敏夫もそのように発言しています。

つまり、「俺はこう生きた、君たちはどう生きるか?」と聞かれている。

なので、見た自分はそれを考える必要がある。

ただこれは正直そんな短い時間で考えられるようなものではないのでちょっと先にしたいですが、自分がこの映画から感じ記憶に残った事としては、

・僕らが生きる世界は”あと1日は大丈夫”な程度のものかもしれない

・それに気が付かず、ただ消費するだけで日々を送ることは、”殺生ができない死人”と同じ。汗をかき生産する側に回って初めて人間である

・完全美を追求することに意味はない。闇を内包したり、感情がにじんでいても、日々前に進もうと汗かくことこそ、人間が生きるということである

苦しいことに立ち向かうこと

結局うまくまとめ切れず、抽象的な一般論に留まってしまっていますが、

後は具体的にどういうことか生きていく中で探っていけ、ということだと

思います。

宮崎駿は、アニメーションの世界に入って、高畑勲と一緒に作った

「太陽の王子ホルスの大冒険」の制作時をこう振り返っています。

”勢いよく突入したが、長編10作目の制作は難航した。スタッフは新しい方向に不器用だった。仕事は遅れに遅れ、会社全体を巻き込む事件になっていた。パクさん(※高畑勲)の粘りは超人的だった。会社の偉い人たちに泣きつかれ、脅されながらも、大塚さん(※大塚康生、同作の作画監督)もよく踏ん張っていた。僕は夏のエアコンの止まった休日に一人出て、大きな紙を相手に背景原画を書いたりした。会社と組合の協定で、休日出勤は許されていなくても、構っていられなかった。タイムカードを押さなければいい。僕はこの作品で、仕事を覚えたのだった。

(中略)

偉い人たちが「あの頃は一番面白かったなあ」と言ってくれた。『太陽の王子』の興行は振るわなかったが、もう誰もそんなことを気にしていなかった。

パクさん、僕らは精一杯、あの時、生きたんだ。膝を折らなかったパクさんの姿勢は、僕らのものだったんだ。”

宮崎駿 開会の辞

また、「もののけ姫」の中で、病者の長がアシタカに以下のように言うシーンがあります。

”生きることは誠に苦しく辛い。世を呪い、人を呪い、それでも生きたい。愚かなわしに免じて”

何かを創り出すこと≒生きること、何かに向かって前に進むことは、つらいことばかりだし時には絶望することも必ずある。

でもそれは多分誰でもそうで、どんなに楽しそうに熱中している人でも、きっとそういう日があるし、そういう人こそ傷つくことは多いはずだけど、

それを乗り越える喜びもあるんだろうと。

また、創ることについて、”コンテクストデザイン”を提唱する渡邉康太郎さんがこのようにも語っています。

"そもそもつくることは、あくまで個人的な体験であるはずで、それが唯一大事なはずです。いままで自身を作り手と思えていなかった人が、見えない足かせを自覚し、それを解く術に触れること。またはそれと付き合っていく術を知ること。「個人的な体験である」とは、ただただ、自分がやってみるということです。

たとえばバルセロナに旅したいと思うとき、「他の誰かが先に行っているから行かない」とか、「他の誰かの方が旅が上手だから行かない」とはなりません。他者に先を越されていても、他者と旅を比べてみても、それは出発しない理由にはならない。行きたければ行けばいい。他の誰かでなく、自らが体験するために。その景色に触れたいから、風の匂いをかいで、食べ物や街角の往来を目の当たりにして、迷子になって困ったなあとか言って買い食いしたいから、出かける。誰かに先を越されても、似ていてもいい。ただ、出かければいい。そういう風につくればいい。"

自ら「つくる」こと、たとえばバルセロナを旅するように

これまで自分は、傷つかない程度に上っ面だけ勉強してみて、わかったような気になって、大したものを作ったり書いたりできないくせに、二の足踏んでるだけだったような気がします。

傷つくことを恐れずにやりたければやってみる

まずは創ること自体へのハードルを下げる

そして汗をかき、苦しい時も逃げずに立ち向かう

この気持ちを忘れずに生きたいと、全然納得いかない締めですが改めて考えました。

これを書くにもうまくいかずもがき苦しんでいるので、産みの苦しみを感じられているだけ一旦良しとして、また”書きたいと思ったらすぐに書く”をモットーにやってみます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?