ちゑばあちゃんのこと

日本昔話、はたまた、賢治の童話の世界といった情景が、ここらでは今も残っている。古来より、さんざん蹂躙されてきた地域だが、ほそぼそでも力強く裔を伝えてきた。

遠い遠い昔の、でも、今なお鮮やかに残る思い出は温かいものである。

伯母に手を引かれ駅に行き、ゴトンゴトンと電車に揺られた。電車もバスも、幼い私には楽しく、乗る時間も幼子が飽きない程度だった。伯母が、みかんや硬いアイスクリームを買ってくれたが、それも半端にして移りゆく景色を見ていた。

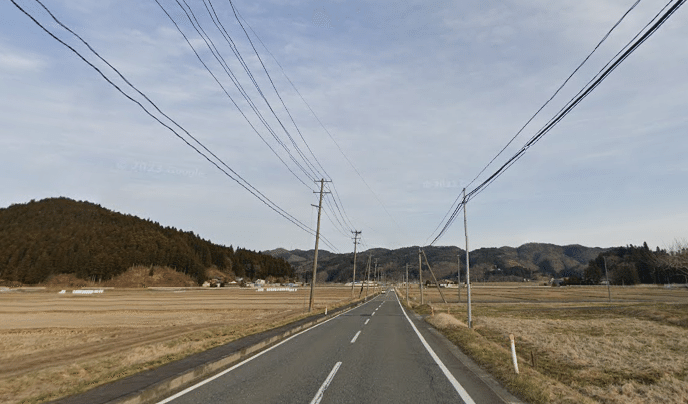

停車場で降りるとバスに乗り換え、のんびりと田舎道を走った。

低い山が近くに見え、カーブのたびに体が傾ぐ。

ある場所からパッと視界が開ける。のびやかに田や畑が広がり、海へと続く山並みがその向こうにある。

あれが春だったか、秋だったか思い出せないが、いつもポカポカと日当たりが良い記憶だけがある。その集落にたった一軒だけの、なんでも売っている店の前でバスが停る。 降りるのはいつも伯母と私だけだった。

道を横切り、なだらかな坂を登ると、少し腰を曲げ、白い髪を後ろできりりと結い、ほっそりした割烹着姿の女性が手を振っている。横には、当時にしてはとてもがっしりした体躯の男性が立っている。

ふたりは、伯母の姑の妹夫妻であった。

伯母も私も、彼らとは血のつながりはないのだ。

私は伯母の妹の子で、母が体が悪く私を育てられないため、伯母が預かっていたという本来厄介者なのである。

伯母は誰とでも仲良くなる人で、いろいろ人の世話を焼き、また人が寄ってくるという繰り返しで、世話になった人達が何かしら置いていったりする。子供を授からなかった伯母は、何かとうるさい田舎のプレッシャーをはねのけつつ、いつの間にか相手を魅了するのだった。

姑に

「カズコは泉のようだ」

と言わしめた。

この小姑夫婦にもたいへん可愛がってもらっていたようで、私を預かってからは私込みになった。

姑にあたる人は既に他界しており、本来なら付き合いも薄くなるのだろうが、付き合い万端の伯母は、折々の挨拶とご機嫌伺いに出かけて行ったのだと思う。

小さな家の前には沢水が引かれている。手押しの井戸もある。そこで私たちはまず、うがいと手洗いをするのだった。

老夫婦は、いつも何か作業をしながら待っていたようで、じいちゃん(と私は勝手に呼ばせてもらっていた)は手ぬぐいを沢水で洗って固く絞り、私の手を拭いてくれるのだった。

大事に抱えられるようにして、伯母と私は家内に通される。

いつもそこで一泊して帰るのだった。

家はもう雨戸を立ててあり、中は真っ暗であった。ばあちゃんが灯した電球は薄暗かった。闇が驚くほど深いというのを最初に実感したのは、この家であった。

つつましい夕餉をかこみ、じいちゃんが薪で沸かした風呂にも入れてもらった。あとはすることのない幼児である。

私は早々に寝間に通され、襖越しに聞こえる老夫婦と伯母の楽しげな会話を聞きながらいつの間にか眠りに落ちた。

朝になると、私はいつもじいちゃんに裏山に連れて行かれた。

薪が沢山積んであり、じいちゃんは私が持てそうなものを選んで、庭に運ばせる。

私は痩せっぽちのちびすけだったが、仕事を与えられたことが嬉しく、最初こそ張り切って太いものを持ってみせたりしたが、そのうち息が上がり、単純作業にも飽きが来て、大した役にも立たないまま庭にかけ戻っていった。

私がいなくなった裏山からは、今度は薪を割る音が繰り返し聞こえた。

じいちゃんは警察官だったそうで、当時はもう退職してだいぶ経っていたから70は過ぎていたのだろうが、手間暇を惜しまない仕事ぶりだった。

庭に戻ると、井戸にたらいを持ち出して、ばあちゃんと伯母がにこやかに談笑しながらゴシゴシと洗濯をしている。

伯母が、ばあちゃんには負担な、大きいシーツなどを担当し、やがてそれらは女たちの手でずらりと物干し竿にかけられ、気持ちのいい光景であった。手持ち無沙汰のわたしは、さりとて、裏山に戻る気もなく、蝶々を追いかけたり、蟻を観察したり、花から花へと匂いをかいでまわったり、のどかな時間だった。

何をそんなに話すことがあるのか、ばあちゃんと伯母は、口が止まることがない。しかし、手元がおろそかになることは決してなく、次々家事を片付けては、次をはじめるのだった。

ばあちゃんというひとは、色白で、小顔で、子供心にも実に可愛らしい人であった。

鈴を転がすような声で、彼女がなにか話すと、どんなことでもオブラートに包んだように柔らかくなる。

里山での暮らしは、今よりずっと不便であったに違いない。いつも穏やかな表情で、ニコニコしていたが、それは心がけてそういうふうにしているのではなく、内からにじみ出ているといった感じだった

彼女がそうなのは、生来の性格か。生い立ちや、青春時代や、結婚生活はどんなだったのだろうか。

昼過ぎ、伯母と私はまたバスに乗って帰宅の途につく。家から、開けた里も、続く山並みも、一本の道も、遠くにバスも見える。見えてから家を出ても間に合うし、手を振ればバスが待ってくれているという長閑さである。

ばあちゃんはいつもバス停まで名残惜しそうについてきた。

バス停からは、山にいる爺ちゃんが手を振っているのが見える。

やがてバスが来て、空いているときは一番後ろの座席に陣取って、いつまでもばあちゃんに手を振り続けた。

ばあちゃんの姿が小さくなっていくのが、泣きたいほど寂しく、でも、ぽっかりといつまでも温かいのだった。

いつ行ってもこういう時間は変わることがなかった。

何年か経って私が中学の頃、家を建て直したそうで、その時も伯母と一緒に訪ね泊まった。が、まだイグサが香る真新しい畳や、きれいな襖、便利なキッチン、お風呂に私は物足りなさを感じた。

前の小さな暗い家のあの懐かしい香りが恋しかった。

薪を燃やす匂い、塩っぱい魚を焼く匂い、木のお風呂の匂い、妙に神妙にしていた私の心の内を知らない大人たちが笑っていた。

じいちゃんは私が高校のとき他界した。

高齢だったが、驚くほど心臓が強く、

「なかなか死なない」

と周囲を唖然とさせていた。天寿を全うしたその葬儀は、賑やかだったらしい。

ばあちゃんの名は、ちゑ さんといった。

生前、私は全く知らなかったのだが、宮沢賢治の研究者、と言われる方々から、

「賢治の恋人」

「聖女チヱ」

云々と伝えられているそのひとであった。

私は、ばあちゃんが大好きだった。

最後に会ったのは、じいちゃんが亡くなる少し前の、高校生の時で、以降訪ねることはなかったが、

「ばあちゃんはどうしているの?」

時折、無性にあの優しい朗らかな、コロコロと心地いい声が聞きたくなったものだ。

賢治とは別の縁を得て、子を産み、育て、子は医者となった。やがて夫婦ふたりの穏やかな時間を経て、晩年を迎えた。

じいちゃんが他界して数年後、ばあちゃんも亡くなった。

「すっかり耄碌してねぇ、でも、穏やかで満ち足りた感じでねぇ・・・」

それが、ばあちゃんの最後の姿である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?