新世代作家たちが描く、リアル or 空想的(スペキュレイティブ*)なアフリカの小説

*スペキュレイティブ・フィクション(Speculative Fiction)とは、さまざまな点で現実世界と異なった世界を推測、追求して執筆された小説などの作品を指す語。フィクションの複数のジャンルにまたがって使用される。

(ウィキペディア日本語版)

自分の生活や人生がもっと悲惨なものであれば、と願うことがある。何故かというと、読者がアフリカの作家である私に期待するのは、飢えや戦争、悲劇的な話だからだ。(ウガンダの作家、ドリーン・バインガナの言葉)

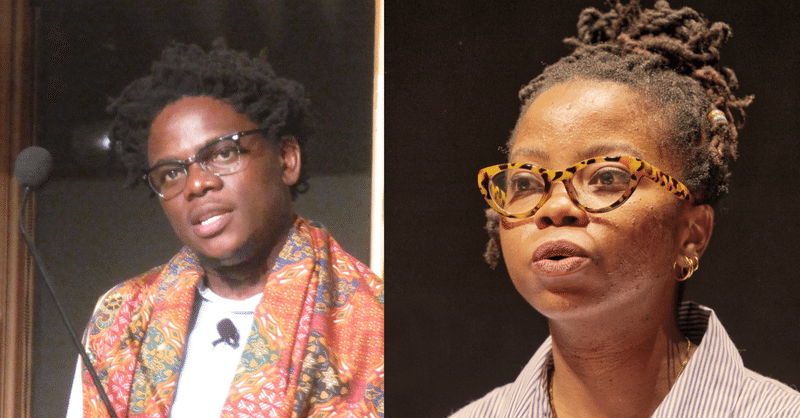

Idza Luhumyo by Elena Ternovaja (CC BY-SA 3.0)右

5月にスタート予定で準備している新プロジェクト「アフリカ新世代作家・作品コレクション」について、発想のもとになったこと、プランの意図や経緯について書きたいと思います。

このシリーズは、2015年に出版した『南米新世代作家コンピレーション』の兄弟姉妹編といえるものになりそうです。

日本で比較的ファンのいる南米文学(マルケス、ボルヘス、リョサなど)でさえ、新世代作家の、つまりマルケスの孫世代にあたる作家たちの作品は、日本語であまり紹介されていません。アフリカ文学となると、、、その傾向はもっともっと強いです。

チヌア・アチェベやエイモス・チュツオーラ、ウォーレ・ショインカなどの孫世代にあたる、ナイジェリアのチママンダ・ンゴズィ・アディーチェの『半分のぼった黄色い太陽』が少しだけ話題になったことがありましたが、一般的にはアフリカ文学は限られた読者にのみ読まれているように見えます。

ここでアフリカ文学と呼んでいるのは、主としてサハラ以南の英語やアラビア語を母語としない国々のものです。その地域に属する作家の場合も、南アフリカのナディン・ゴーディマーやJ・M・クッツェは母語や出自の点でここに属さない作家と考えています。また北部のエジプトには、ナワル・エル・サダウィ、ライラ・アハメドのような優れた女性作家が何人かいますが、言語的にも出自的にも、ここでいうアフリカ文学には入りません。

つまり、昔の表現でいうなら「暗黒大陸(ブラックアフリカ)」、英語では「Sub-Saharan Africa」と呼ばれる地域が生地だったり、育った場所だったりする作家たちの作品を、ここではアフリカ文学と呼んでいます。

わたしのアフリカ文学との出会いは、2011年から2013年にかけてウェブ上で連載した『とりうたうあたらしいことば | Birds Singing in New Englishes』で世界のあちこちに住み作品を書く(英語が母語ではない)英語作家の小説やエッセイを翻訳したときでした。

アフリカでは、ナイジェリア、ウガンダ、ケニア、ザンビア、南スーダン、ガーナといった国々の、当時新人に近かった作家たちの作品を翻訳し出版しました。この経験は、わたしにとって、アフリカとの心理的距離を縮める上で、とても大きな意味をもちました。

中でもウェブで(長編小説の一部を)出版し、その後、全訳してペーパーバックとKindleにより出版した、ニイ・パークスの『青い鳥の尻尾』(2014年)と、同じく本の一部をウェブで公開し、後に全訳してペーパーバックとKindleにより出版したアレフォンシオン・デン兄弟他の『空 か ら 火 の 玉 が ・・・<南スーダンのロストボーイズ 1987 - 2001>』(2014年)は、同じ年に2冊のアフリカ本を出したという意味でも、大きな出来事でした。

アレフォンシオンとニイとは、ごくたまにですが今もメールのやりとりがあります。どちらも本の出版契約時には、それぞれアメリカ、イギリスのエージェントを通していましたが、直接のインタビューなどを通して関係が深まった作家たちです。

そして今回、そのニイ・パークスが、葉っぱの新プロジェクトの構築に手を貸してくれました。ニイはイギリス生まれ、ガーナ育ちの詩人・作家で、イギリスの文学祭のプロデューサーを務めたりもしています。3年前のブライトン文学祭では、日本の作家、小山田浩子さんと交流があったと聞きました。

ニイには、コレクションに入れるアフリカの新進作家のセレクションを依頼しました。というのもニイはアフリカ人作家に贈られる短編小説の賞、Caine Prizeの審査員を務めており、アフリカ全土の作家をよく知っているからです。これほど最適な人はなかなかいません。ニイの方も喜んで引き受けてくれ、待ちに待った彼の選ぶ作家のリストも先週、手元に届きました。

パン・アフリカという言葉があるくらい、アフリカはある意味一つのカテゴリーを生成しています。文学(中でも英語文学)について言えば、母語ではない英語という言語によって、アフリカの作家たちが一つの大きなグループをつくっています。

英語という共通の言語によって、アフリカ各国の作家たちが国を超えて、互いの作品を読みあい、影響を与えあい、ケイン賞のような文学賞で競ったり、アフリカの文学祭で交流したりと関係を深めているようです。そこがアジアと少し違うところでしょうか。もちろんアジアでも、文学的な交流は近年活発化していて、通訳や今なら自動翻訳を通して、交流の障壁も少なくなっているとは思いますが。

しかしそれでも彼らが英語という共通語をもち、翻訳なしでアフリカ同胞の作品を互いに自由に読めるのは大きな利益に見えます。また「アフリカ」という国や政治を超えた「共同幻想的」な文学空間を彼らが手にしていることに、アジア人として少し羨ましさも感じています。

かつて日本の年配の方々が、【 英語は、「植民者が非植民者を支配するための帝国主義的言語であり、政治、経済、宗教、教育などを通して一方的に価値を押しつけてきた」ものである。英語の支配によって母語を奪われたアフリカ人は、言葉を消滅させられ、文化も破壊されてしまった】のように言っていたことは、いまどのように成り立つのか、再度、検証の必要がありそうです。

この考えには、【アフリカの人々はグローバルな世界に出ていくことはまずなく、一生アフリカ内にとどまって、アフリカの現地語のみを話し、現地文化を守りつづけ、世界の発展とは無関係に「未開のままで」「非文明国状態」でいることが幸せだ】と言っているようにも聞こえます。

このような理解が、この記事の冒頭で紹介したドリーン・バインガナの言葉(欧米の人々が、アフリカと言えば、飢えや戦争、悲劇的な話ばかり求める)につながっていくのかもしれません。

では、アフリカの現在地のリアルとはどんなものなのか。

これは地球上の他の非欧米側の国々にも言えることですが、ある意味、彼らは、「自分たちは進んでいて民主的」と信じて疑わない、日本を含むG7ほかの欧米諸国の驕(おご)りを冷静に見つめる目をもっている人々ではないか、そんな風にも思います。

アフリカの現在地はどこにあるのかを知るための、文学?

いや、そうではなく。新しいアフリカ文学を読み、それを書いた作家を知ることは、アフリカの現在地を知るためだけじゃない。

そうではなく、自分たち(欧米およびそれを世界標準とする国の人間)が自分のことを知るために、自分たちがいったい何者なのか、過去に、現在に何をし、未来をどうしようとしているのか、それを知るために必要なことなのかもしれません。

最後に、葉っぱの坑夫で以前翻訳した、アフリカの新しい世代の作品の中から、短編小説とエッセイの一部を一つずつ紹介したいと思います。

彼らの作品はどんな感じなのか、の入り口として。

まんまる

A. イゴニ・バレット(ナイジェリア)

1

ディミエ・アブラカサは十四歳。小さな耳、長い首、器用で繊細なスリの手をもっていた。祖母はディミエの肌が磨き上げたカムウッドのようだ、と言った。母親は息子の目を嫌っていた。

…… 2、3、4、5、6(略)

7

..….

カナ通りが終わるあたりで、ピンクの三階建てのホテルが現われた。ホテルを囲む壁の上部はガラス片で縁どられていて、庭にはたくさんの果樹が植えられていた。門の近くにある大きなアーモンドの木が、奇妙に幹を傾げて枝を伸ばし壁にもたれかかっている。その葉陰は、子どもや浮浪者が集まる場所になっていた。

壁のところに着くと、エリガは木の下へと向かい、顔を道路の方に向けて枯れ葉のたまったところに腰をおろし、壁に寄りかかった。ディミエ・アブラカサもそれに続いた。風が少し吹いて、腐りかけた果物の臭いがあたりに漂った。

二人が来たとき宙に舞った葉っぱが落ちつき、しばしの静寂のあと、エリガがディミエ・アブラカサの肩に手をおいて訊いた。「名前なンてんだ?」

「ディミエ」

「ディミ、ディミ気違い、、、デ・キチ」 エリガがうなづいた。「おまえをデキチって呼ぼう。おれの名は、、」

「エリガだろ」

……

道路に学校で課外活動を終えた生徒たちの姿があふれた。制服姿の女生徒のグループがホテルの方に歩いてきた。女の子たちはディミエたちの方を見ながらこそこそ何か言っていた。その列が通り過ぎるとき、先頭にいた女の子がエリガの方に顔を向けて、鼻で笑った。

エリガはすくっと立ち上がり、その女の子の方へ向かっていった。女の子は背が高くがっしりとしていて、髪は短く刈られ、サッカー選手のようなふくらはぎをしていた。着ているのは高校の制服のワンピース、唯一のアクセサリーは、イングランド・サッカーの強豪クラブ、チェルシーFCへの愛と忠誠を誓うゴムのリストバンドだった。

エリガがその女の子のそばに近づいて言う。「だれミテ笑ってンだ、このオンナ男」

女の子が立ち止まりエリガを見る。エリガが質問を繰り返す。女の子たちの間で、合図でもあったようにドッと笑いが起こった。足を踏み鳴らし、腹をおさえ、互いに押し合いへし合いしている。エリガは怒りで顔をゆがませ、女の子の手首をつかんだ。

エリガは女の子の腕をひねった。それほど強くではないが、自分の力を相手にわからせるには充分だと思った。「もう一度笑ってみろ」 そうエリガは言って、手を前に引いた。そして女の子の足を踏みつけた。

女の子たちが寄ってきて、ハチの巣をつついたようにザワザワと声をあげながらエリガを取り囲んだ。人質にされている女の子がエリガの手の中で動いたと思ったら、次の瞬間、エリガの腹にげんこつをくらわせた。エリガは手を離し、痛みで声を上げながらからだを屈めた。

「泣いてんのぉ?」と女の子は言いながら、かがんでエリガの肩に触れ、見せかけの同情心をしめす。「からだ起こして、、」と言おうとして吹き出し、「できるものならね」と続けた。

=====

全文はこちら (2011年11月公開)

ヒーローのための試合 ---- 誇大広告を信じるならば

アレクサンダー・ンデリツ(ケニア)

……

この文章は回想録の中のサッカーに関しての部分。ぼくの出身地では「フットボール」って呼んでるけど、あの妙な形のボールを男たちが投げ合うまったく別の競技「アメリカン・フットボール」と混同されたくないんでサッカーと呼ぶことにする。

サッカーっていうのは、世界で一番人気のあるスポーツ、と言われてきた。確かに北米では、サッカーは野球みたいに大衆を惹きつけてやまない熱いスポーツじゃないけど。何年か前に、CNN(シんでも止まらない・ネガな・ニュース?)の「みんなの声」で、その辺のアメリカ人がマラドーナを知っているかと聞かれてるのを見たんだ。ほとんどの人はマラドーナを知らなかったんだけど、面白かったのは一人の回答者がこう言ったこと。「ええ、知ってますよ。彼女の歌は好きですから」 明らかにこの人はサッカーのレジェンドをポップシンガーのマドンナと間違えてたんだね。

アフリカでは、サッカーは議論の余地なく、スポーツの王様として君臨している。たくさんのトーナメントも行なわれている。でも運のないことに、ぼくの国(ケニア)に関しては、サッカーの神さまは冷淡だったんだな。ぼくの国のサッカーっていうのは、国民の大きな期待に応えられず、優れた才能も捨て置かれた、そういうもんだった。国際試合やトーナメントでのぼくらの国の不甲斐ないプレーということだけじゃなく、2004年にはぼくらはFIFA(サッカーの国際運営機関)から完璧な追放をくらった。そのときまで、ぼくらの代表チーム(ハランビー・スターズ)がよその国と試合するときは、ぼくは相手チームを応援してた。ぼくが愛国者じゃないからじゃないよ。ハランビー・スターズが負けるのは火を見るより明かだからさ。ぼくは勝った側にいたいんだ。そういう逆風のなかでも、サッカー熱はここではすごく高くて、ぼくら男の子はごく小さい頃からその熱狂にひたされる。ぼくもちっちゃかった頃、家のまわりをゴムボールを蹴って遊んでたのをよく覚えているよ。

小学校では、休み時間といえばサッカータイム。学校の用具が自由に使えるわけじゃなかったから、自分たちでボールも調達してた。柔らかい紙を丸めて押しつぶしナイロン布でおおって、クモの糸みたいなナイロン糸を上に巻きつけてボール状にするんだ。ゴールポストは上着か靴を置いて間に合わせ、レフェリーなんてレゲエコンサートでヨーロッパ王室の人を目にするよりマレ。試合の名目は楽しい時間を過ごすこと、ルールは甚だしく無視される。オフサイドやマイナーな反則はよく素通りされた。チームワークなんてものは軽視されてた。誰もがゴールすることだけに燃えていた。それに女の子たちがタッチラインの横で試合を見てたから、「ゴール」はぼくら年ごろの男の子にとっては、すごいでかいこと意味する言葉だったんだな。

(中略)

サッカーおよび偉大なサッカー選手たちのまわりを取り囲む誇大広告にじっと目をやるなら、選手を抱え、試合を制御している組織であるサッカークラブが、その熱狂のチアリーダーであることに気づくだろう。別の言葉で言えば、試合はコマーシャリズムというモンスターによって、むさぼり喰われているっていうこと。「金は狂気だ。われわれの巨大にして集合的な狂気だ」D.H.ローレンスはこう言った(あれ、マーク・トウェインだっけ。いい話の中に不正確な記述はダメだぞ!)。そしてケニアでさえ、金の狂気はサッカーの窮状に大きな責任を負っている。

………

=====

全文はこちら (2012年1月公開)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?