ゲイジュツの厚みとは? ゴッホに学ぶ

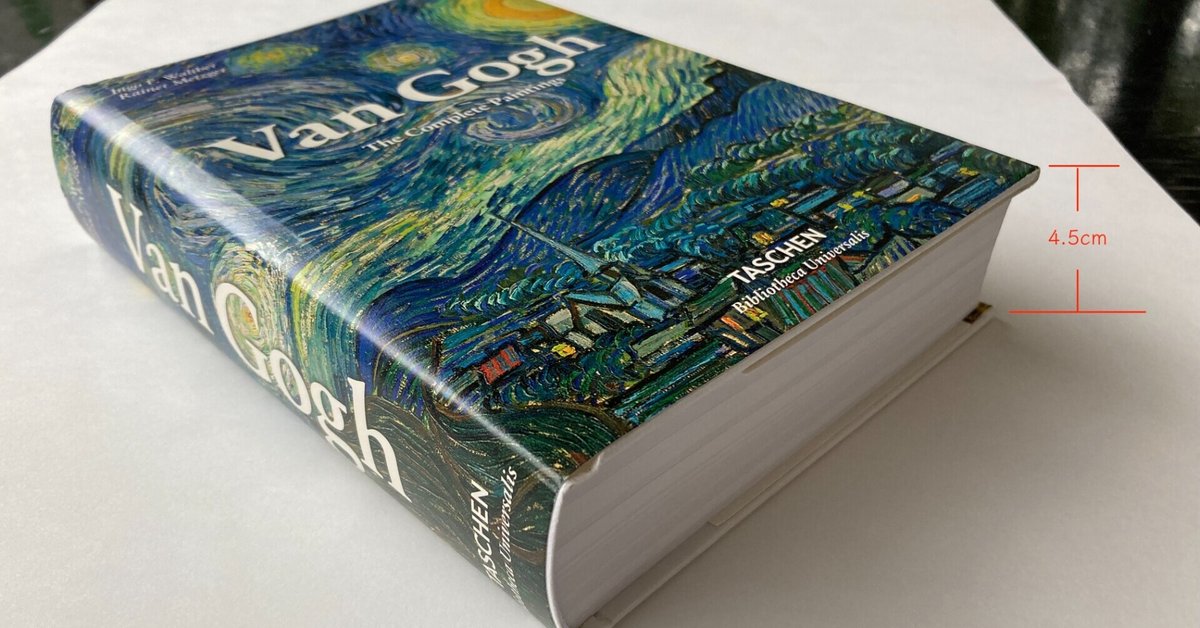

744ページという厚みのファン・ゴッホの全絵画集を買ってしまいました。重さ1.18kgとずっしり重い本です。でもサイズは縦が20cm足らずと小さな本。なんでまたこんな本を? ハードカバーながら、画集にしては米ドルで$20と高くはないのです。買いやすい値段。わたしが惹かれたのはComplete Paintingsというところでした。ゴッホが37年の短い生涯で描いた油絵(painting)871作品のすべてが収録されているということでした。

1853年にオランダ南部の牧師の家に生まれたゴッホは、1890年7月、37歳の誕生日を迎えて間もなく、自殺によって死んだとされています(が、これには異論があるようです)。版元のタッシェンの説明によると、「ゴッホは近代絵画の父と見られている」とのこと。またアートの歴史において、最も悲劇的な人物(の一人)であったとも記されていました。このタッシェン版では、ゴッホの死は自殺説がとられています。

実はわたしはゴッホについて何の知識もありません。最近、ネットでゴッホの絵を見る機会があって、好きな絵がいくつもあることに気づき興味をもちました。「好きになる」というのはどういうことなのか。人でもモノでも、何かを好きになるというのは、不思議な出来事のように思えます。

ところでゴッホの画集を読みはじめて(この本は画集と言っていいのか、というくらいテキストが、それも小さな文字でみっちり入っています。絵が中心なのか、テキストが主体なのかわからないくらいです)、Vincent van Gogh(フィンセント・ファン・ゴッホ)が、ファミリーネームを使うことを好まず、サインもVincentと書いていたと知りました。理由は自分の出自である家族(の出世主義、凝り固まった道徳心など)やプチブルジョワの敬虔さといったものから距離を置きたかったから、と説明されていました。弟のテオへの手紙に、「わたしの性格は家族みんなとはまったく異なっている。わたしは<ファン・ゴッホ>ではまったくない」と書いています。なのでここでもファン・ゴッホではなく、フィンセントと親しみをこめて呼ぶことにします。

名前のことが出たので、ちょっと寄り道になりますが、オランダ人の名前について。日本ではフィンセント・ファン・ゴッホは、単にゴッホと呼ばれています。しかしファンを本当は外してはいけないようです。現在、東京都美術館で開かれているゴッホ展もタイトルが「ゴッホ展 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」となっていますが、オランダ人のファン(van)は姓の一部だそうです。そういえばオランダのサッカー選手の名前を思い浮かべると、ファン・ダイク、ファン・ペルシー、ファン・ニステルローイ、、、と呼ばれていて、決して「ダイク」とか「ペルシー」とは言いません。

なぜ、いつ、ゴッホのファンは取れてしまったのか。気づいたところで改めればよかったのにぃ!

さて話を戻します。この厚さ4.5cm、744ページにびっしり文字の詰まった本をどうやって読むか、です。わたしの場合、こういう場合、たいてい律儀に頭から読んでいきます。先のページは開かないままに、ちびちびと進んでいきます。でもここまで厚いと最後まで行きつくか不安になるし、飛ばし飛ばし読んでもいいんじゃない、という誘惑もあります。

*写真:本の中ページ。切手サイズの絵がある一方で、テキストはぎっちり

でもまずは、どんな本か知るには最初の数ページが大事です。どんな入りなのか。

この本の最初の言葉は、「Two chairs.」です。フィンセントに詳しい人ならああ、あの二つの椅子ね、と思うのかもしれません。二つの椅子とは、フィンセントの絵にも描かれている椅子で、アルル(南仏)にフィンセントが住んでいたとき部屋に置いていたもの。一つは自分用の簡素な木の椅子。もう一つはエレガントですわり心地のいいアームチェア。Vincent's Chair with His Pipeと題された絵には、タイトル通りパイプが乗っています。アームチェアの方はPaul Gauguin's Armchairとあって、本が2冊とキャンドルが乗っています。

そうです、この時期(1888年ごろ)、ポール・ゴーギャンは、アルルのフィンセントの家に逗留していました。最近Netflixで見たウィレム・デフォー主演の『永遠の門 ゴッホの見た未来』(2018年)では、フィンセントが精神的に不安定な状態にあり、ゴーギャンに自分と一緒に住んでくれ、そして一緒に絵を描こうと勧めて(頼んで)いました。

ファン・ゴッホとゴーギャン。この組み合わせも最近までまったく知りませんでした(つまり絵画およびその世界に関して無知)。この分厚い本の冒頭の解説によると、「二つの椅子は二人の友情を表すファン・ゴッホの声明」だそうです。アルルの家で、フィンセントとゴーギャンはこの椅子にそれぞれすわり、アートや世界情勢について話したり、ときに議論し、言い合いをしたりしていたとのこと(ゴーギャンはフランス人、フランス語で話していたのか)。

でもなんでまた、フィンセントはゴーギャンにそばにいてほしかったのでしょう。ゴーギャンは画家になる前、画商だったということは、吉田秀和さんの『セザンヌ物語』を少し前に読んで知っていました。映画『永遠の門』では、実直で不器用そうなフィンセントと比べて、ゴーギャンの方は世慣れた感じで、画商だったというのもうなづけました。

画家が同じ場所で、並んで一緒に絵を描くという行為は、この二人にかぎらず、それほど珍しいことではないと後で知りました。面白いな、と思います。仲のいい音楽家同士が合奏する(たとえば若い頃のラヴェルとドビュッシーが、モーツァルトの連弾曲をよく弾いていた)のと似たような感じなのでしょうか。

本をさらに読み進んでいくと、フィンセントの生きた19世紀というのは、アーティストにとって今までにない新しいタイプの苦しみの時代であり、神のいない世界に耐え、アーティストが非人間性の餌食となった世紀である、とあります。ゴヤしかり、ニーチェしかり、ドストエフスキーしかり、、、そしてファン・ゴッホもというようなことが書かれていました。だから、と著者は言います。ファン・ゴッホの芸術と人生を書くなら、単に個として捉えるのではなく、歴史的な観点から見ていったほうが整合性があるだろうと。

読み取りが間違っていないとして、まあ、なんとなくわかるような気はします。でも神は死んだという当時の感覚は、日本人から見るとやはり少し距離があります。

そこでこれを書いているのはいったいどういう人なのだろう、という疑問がわきました。表紙を見ると左上に小さな文字で、Ingo F. Walther、Rainer Metzgerと二人の著者名らしきものが記されています。最終ページに「謝辞」があり、その文の最後にI.FWと控えめな署名がありました。それ以外は、カバーそで(後部)のところに二人の簡単なバイオグラフィーがあるのみ。そこでの肩書は、The editor: Ingo F. Walther、The author: Rainer Metzgerとなっています。両者ともドイツ人のようですが、本は英語。訳者の名前を探すと、奥付ページの下の方にTranslation: Michael Hulseの名前がありました。

謝辞を書いている方の著者は2007年に亡くなっています。タッシェンのサイトでこの本のページに行ってみると、ここでは「The authors」となっていて生きている方のRainer Metzgerの名前が先にきていて、Ingo F. Waltherより長めのバイオグラフィーがありました。Wikipediaで調べると、Ingo F. Waltherは1940年ベルリン生まれの美術史家、Rainer Metzgerは1961年バイエルン州出身の美術史家、キュレーター、評論家となっています。本のカバーそででは編集者となっていたヴァルターが中心になって本の構成を決め、本文は二人で手分けして書いたのでしょうか。(アマゾンの登録情報によると2015年発売になっていますが、この小型版がオリジナル版なのかどうか。もしこの版がオリジナルだとすると、著者のヴァルターは制作の途中で亡くなり、そのあとをメッツガーが引き継いだということもあり得ます。)

さらに本を読み進んでいくと、面白い視点で書かれていることがいくつかあります。たとえばフィンセントは手紙をたくさん書いたそうですが、「ファン・ゴッホの絵と手紙は一つのコインの裏表だ」というような記述がありました。どちらも表現に対する抑えきれない情熱の現れである、という意味で同じ役割を果たしている、と。そしてドラクロワがテキスト(日記や記事、本など)をたくさん書いていたことをあげ、この画家も手紙というものの重要性を主張していたことに触れられています。ドラクロワによると手紙を書くことは、自分の作品を説明したり、評価したりする上で適切な手段なのだ、と。つまり絵描きにとって、手紙などのテキストは、作品の表現と関わる部分でとても重要であるということなのでしょう。後の時代の歴史家が、資料として重要視するという以上の意味が手紙にはあると受け取れます。

*画像:エミール・ベルナールに送ったフィンセントの手紙(フランス語)

テキストということでさらに目を引いたのは、フィンセントは言語能力が非常に高く、本屋に勤めていた頃、倉庫でオランダ語の聖書を英語、フランス語、ドイツ語に翻訳していた、と書かれていました。フランス語、英語はその地域に(画商に勤めていた若い頃)住んでいたからなのかもしれませんが、ドイツ語は? ドイツに住んでいたことがあるのでしょうか? ベルギーに住んでいたことはあるようですが。この時期のフィンセントのキリスト教への傾倒は、育った環境(父親も祖父も牧師だった)と関係があるのか、それともないのか。20代半ばごろに、キリスト教の伝道師になろうとしていた時期があったようで、かなり宗教への傾倒が見られます。宗教者になるために学校に行ったりと努力するのですが、最終的にその道をあきらめます。

宗教への道をあきらめたことが、芸術に、絵を描くことに本格的に目をむけることに繋がっていったようです。フィンセントにおける宗教と芸術の関係について、この本は面白いことを言っています。

軽はずみにも宗教に熱狂し、かなりの年月をそれに費やしたのち、ファン・ゴッホは芸術と宗教が(この二つに道義的な責務があるとして)同じ一つのものであるという確信を得るに至った。

軽はずみにも(あるいは不用意に)、英語の原文では ill-considered となっています。まあそう言ってしまうとフィンセントに気の毒な気もしますが。ただかなりの熱中ぶりではあったようです。

「芸術と宗教が同じ一つのものであるという確信」 これはある程度、真理を含んでいるように見えます。自分の例を引くと、わたしが現実の生活で宗教と疎遠である(あるいはあまり価値を置いていない)理由は、芸術が身近にあることでそれが宗教の肩代わりをしているから、と言えます。宗教をもとめる気持ちと、芸術をもとめる気持ちは、少し似ている気がします。

ヨーロッパの国々を旅していて、たとえばローマにある古い教会の中に入ったときに感じる何か。緊張と平安と崇高さの混ぜ合わさった空気感につつまれて静かにたたずむとき、素朴で無垢な自分の感情と出会うことがあります。教会という建物の構造がつくりだす宗教心があり、ミサのときに響きわたるであろう美しい歌唱(賛美歌)の幻聴が起きたりします。宗教という仕掛けの中に、「しんと静まりかえる心の状態 ≒ 芸術の本質」のような側面があるのでしょうか。

宗教と芸術、どちらも、人間の能力を超えるパワーや偉大さ、深さ、広がりを備え、一つの真理(あるいはある種の真理)を追求する存在です。わたしは疑い深いところがあって、宗教的な逸話のようなものにはどうにも入り込めません。「ムハマンドの前に大天使があらわれた」など、お話としては面白くても、その話を信じるには困難がともないます。

そこにいくと芸術の方は、熱狂、熱中はしたとしても、必ずしも何かを信じなければいけないわけではありません。熱狂の中には「信じる」という気持ちが、いくらかは含まれていたとしてもです。神を崇めるのと似た感覚で、崇拝する、尊敬する、というのはあると思います。「モーツァルトの音楽を崇める」とか「バッハはそこに帰れば必ず得るものがある。決して裏切らない」など。

そういう意味で、フィンセントが宗教の道をあきらめた後に、絵を描くことに宗教と同等の価値を置いていたことは理解できます。

フィンセントの本をまだ数十ページしか読んでいないので、この先どのような展開が待っているのかわかりませんが、ファン・ゴッホという画家のことだけでなく、芸術が示す「厚み」のようなものを、この本の厚みとともに体験していくことになるのでは、となんとなく想像しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?