[エストニアの小説] 第5話 #14 騒乱(全15回・火金更新)

「みんな灰となれ」とメオス・マルティンは思う。「残った皿も飲みものも無きものとなれ。さあ、悪魔よ、強靭(じん)な心とさらなる強靭なげんこつあるのみだ」

「聖具室係はどこだ? あの詐欺師は、あの悪漢はどこだ?」 人々は口々に声をあげる。

「われらに聖具室係を、われらに聖具室係を、洗礼をこの子に、説教をこの子に!」 酔っ払った世話係のヤーン・ヤルスキが大声で言う。

「あいつの顔をバシッとやるしかない!」 テニス・ティクタ爺が奇声をあげる。「みんな、いいか、みんな、俺のまわりに集まるんだ、一緒にやっつけよう」

テニス・ティクタは床に転がっている瓶を手に取り、次々に人々に向かって投げつけた。誰に当たって怪我をしようと、どうでもよかった。決闘と騒音があればよかった、屋敷の窓もドアもすべてが破壊されればよかった。ついに、神がこの男に笑いかけ、敵対する者、底意地の悪いやつに天罰を下した。ついに、カトリ・パルビは数えきれない罪を、悪事を、傲慢さをつぐなう日がきた。残りの人生、この女は恥ととともに生きるのだ。ついに決算の日が、報復の日がやって来たのだ。神自身がカトリに無垢とは何か、純真さ、貞節とは何かを示すだろう。この称えられたシャロンのバラはいま、ついに大嵐の中に置かれ、葉っぱも花びらもすべて失うのだ。裸のままで、醜いからだをさらし、テニス・ティクタがいつも神に祈っていた姿になる。皇帝の妻みたいに自分の施しを鼻にかけ、70歳の誕生日を祝えばいい。天の神をたたえよ…..

「もうあとは闘いがあるだけだ」 テニス・ティクタは歓声をあげ、酒瓶や食器を次々に床に投げつける。

ハーハーフーフー息を切らせ、男たちは怒った雄牛のように頭を突き合わせていた。鼻を鳴らし、頭を下げ、目を細め、自分の敵にドシンドシンと足音をたてて迫っていく。パーティーテーブルは散乱し、飲みものが床にばら撒かれている。

「聖具室係はどこだ、神の名のもとに聞いてるんだ。聖具室係はどこだ、あのゴロツキは」 ヤーン・ヤルスキが声をあげる。しかし聖具室係を探す余裕など誰にもなかった。次々に対戦相手や敵がやってくる。

「あー、キリストよ、不幸に見舞われたカナンの地よ!」 ターベッ・ヨーナが窓の方に逃げながら叫ぶ。

するとヤコブ・アーパシバーがヨーナに気づいて、飛ぶようにやってきて、袖口をつかむ。

「あー、おまえか、二人組の一人だな」 怒りをこめて言う。

医者のマディス・ヤルスキが酷い騒ぎに目を覚ます。起き上がると耳を澄ます。いやちがう、ヤルスキは信じない、そして耳に手をあてる。しかし女たちの泣き叫ぶ声を聞くと、すくっと立ち上がり、ロウソクの火を灯し、医薬品を整えはじめる。いや、間違いない、何か起きてる。これは大変なことになる。この屋敷で大きな争いごとが起きている。さてと、誰かひどい怪我を負った者がいれば、ここにある藁や干し草に寝かせよう。傷を洗うための洗面器、そして消毒液は椅子の上だ。ヨードチンキの瓶とホルマリンのあて布、そして手や足を折った者のためには副え木を。そして膏薬とナイフ、ロープと鎖(酔っ払って暴れる者のために)。ついにマディス・ヤルスキの仕事が開始される。いや、この男は村の人たちをよく知っていた。怒りをそのままにしておくことなどない。ここの人たちはゆっくりと激していく。湿った木材みたいにシューシューとゆっくり、しかしひとたび火がつけば、もう誰にもそれを止めることはできない。世話役たちが慌てふためいて怪我人を運び込めば、あとは自分がやる。

最初の被害者が連れてこられるまで、マディス・ヤルスキが長いこと待つ必要はなかろう。そして最初の負傷者、テニス・ティクタが連れてこられた。が、それは世話係ではなく、泣きわめく女たちによってだった。

しかし医者のマディス・ヤルスキは熱くなりすぎていて、誰が連れてこられたのかに気づかなかった。偉そうに命令口調で、ヤルスキは女たちを脇にのけ、どこかの大学教授ででもあるように、負傷者の服を裂き、怪我の具合を見た。

「心配はない」 ヤルスキは女たちに高圧的に言う。「大したことはない、小さな破片が頭に刺さっていて、眉のところにあざが2つ3つできただけ、歯が3本折れて、ささいな引っ掻き傷が頬とのどにできただけだ。噛まれたみたいな小さな傷が肩にあり、左の肩をちょっと捻ってる。強打により鼻が倍くらいに腫れているし、他にも小さなあざや引っ掻き傷があるが、大した怪我じゃない。2、3週間もすれば、この爺さんは歩けるようになるだろう。これは内臓の損傷がなかったらの話だが、血管が破裂したり、内臓が傷ついていたりと、外傷との合併症がなければの話だがな。だが最善の結果を願うことにしよう」

そして医者のマディス・ヤルスキはさっそく患者の治療をはじめる。

「喧嘩のところへ戻してくれ」 テニス・ティクタがうわ言をいう。「行かせてくれ。俺はちゃんとした歌の祭りをあいつらに見せてやりたいんだ。みんな、聞いてくれ、みんな、俺のところに集まれ、みんな一緒にやっつけろ!」

「みんな楽しく威勢よくパーティをやってるんだろうな」 マディス・ヤルスキは喜ぶ。

すぐにまた怪我人がやって来る。今度は世話係のヤコブ・アーパシバーで、顔が大釜のように青黒くなっている。

「見てくれよ、きょうだい、オレが大丈夫かどうかな」 イライラしてアーパシバーが叫ぶ。「血管が破れてたり、骨が折れてるかどうか見てくれ。からだ中がうずいて痛い、ピンでちくちく刺されてるみたいだ。でも早くみてくれよ、時間がないんだから」

医者のヤルスキはあっち、こっちと見たが重大な怪我は見つからない。顔じゅうが青黒くなっていて、左耳が裂けているだけだ。

「喧嘩はどうなってる?」 マディス・ヤルスキが好奇心から訊く。

「やつら塩漬けニシンみたいに頭を突き合わせてる」とヤコブ・アーパシバーが答える。「世話係も間に立つやつもいない、暗くて誰が誰をぶっ叩いてるか見えないんだ。すべては神の前に平等だ」 そういうとどこかに走っていった。

するとヤーク・ヤルスキ爺が納屋にやって来た。この男は右眉のところに強烈な一発をくらっていた。

「やつらが殴ったのかい、父さん」 マディス・ヤルスキは大声をあげ、カッと熱くなった。

「いいか、息子よ」 ヤーク爺がうめきながら言う。「誰一人、逃れられる者はいない。理由もへったくれもあったもんじゃない。ただの破壊行為だ。誰であれ暗がりの中でつかまえて、頭に一発見舞う。見てるだけで恥ずかしい行為だ。薬をくれ、手当てを頼む。いたたっ、いたたっ、頭が痛くてたまらん。右目が見えん」

「つまりそういう状態なんだな」 マディス・ヤルスキが勝ち誇ったように言う。「ちゃんとした競り合いなんかじゃない、つかまえた者は誰でも殴るってことか。年寄りでさえやられて、怪我を負わされる。自分で包帯を巻いてくれ、ここでウロウロしてる時間はない」 そういうとマディスは怒った雄牛みたいに屋敷の方へ突進していった。

やり合いはいま、庭や藪の中、敷地の端にまで広がっている。金切り声、叫び声、悪態に罵りがあらゆる場所から聞こえた。人々は 走りまわり、互いにつかみかかり、逃げまどう。あらゆる方角からドタバタいう足音が聞こえる。トーマス・パルビは花嫁を探し、メオス・マルティンは自分の農園の者たちを、ヤルスキ一家とアーパシバー一家は藪の中を聖具室係を探しまわる。すべてが混乱の極み。

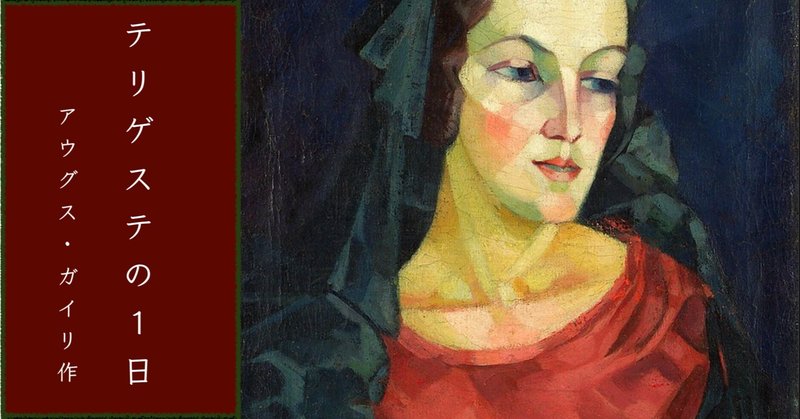

'A Day in Terikeste' from "Toomas Nipernaadi" by August Gailit / Japanese translation © Kazue DaikokuTitle painting by Estonian artist, Konrad Mägi(1878-1925)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?