大口玲子「トリサンナイタ」/短歌って奥深い①

短歌は殆ど読まないのですが、俵万智さんが、こんな記事を書かれていたので、興味を持って、手にとってみました。

正直、こんなに短歌が奥深いとは思いませんでした。

百人一首(子供のころ大好きでしたが、それはそれとして)のイメージしかなかったのですが、現在はこれ程自由で、胸に迫るものであるとは。

31文字の中に、思いを表現する技法は素晴らしいです。

「トリサンナイタ」は主に大口さんの妊娠~出産、子育て、そして東日本被災直後を書いたものでありますが、その中から少し、幼子の感性について触れたもので、心に響いたものをピックアップしてみます。

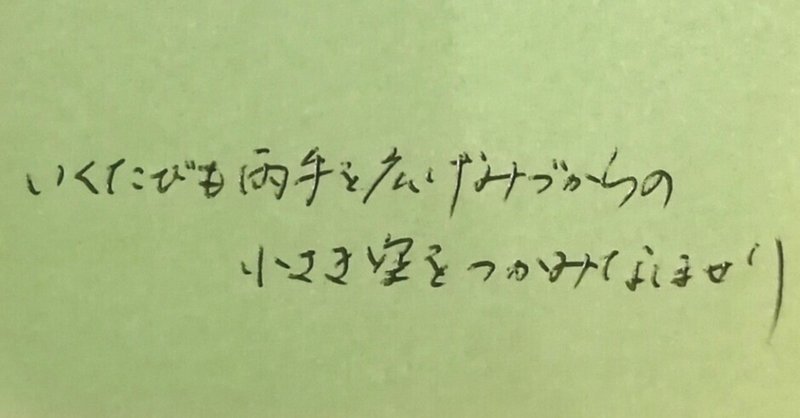

いくたびも両手を広げみづからのちいさき空をつかみなほせり

生まれたばかりの赤子の前に広がる可能性は無限大です。

空さえも掴めると、屈託なく信じられるくらい。

ただ我をまねて両手を合わする子その祈り深からむわれよりも

家で飼っているメダカが時々死んでしまいます。

水に還したり、土に埋めたりして弔うのですが、子供たちは必ず手を合わせます。何を祈っているのでしょうか。

私たちが形式的に手を合わせていることと、何かが違う気がします。

幼子へ月にうさぎがゐることをまたゐないことをいかに話さむ

子が1歳くらいのとき、満月の影を指して「月にはうさぎがいて、餅つきしているんだよ」と話したこと、そのときの彼女のはしゃいだ様子を思い出します。

あれから数年が過ぎ、「ゐないこと」は終ぞ話すことが出来ていません。この先もしないと思います。

それは、うさぎが月にいることを信じたい自分への祈りのようなものでもあります。

去年のドングリ今年のドングリ卓上にならべ全身で歓喜する子よ

こんな様子を見たら、綻ばずにいられません。

小さな子供が新たな発見をしたときのキラキラした目は、額に入れて飾っておきたいくらい美しいものです。

誰もが持っていた筈の、目に映るものをそのように無邪気に受け取る感性は、いつ失われてしまったのでしょうか。

大口さんの目を通すと、子供たちの無限の可能性が広がってきます。

大人が、大人の常識をもって子を諭すことはおこがましいこと。

美しい感性を、私たちが一つずつ傲慢に取り去ってしまっているのではないか。そんな気さえします。

31文字で、子供の世界を再認識させ、自分と子供たちの関わりまで見つめ直させる。流石、俵万智さん絶賛だけある。

まだまだ紹介したい歌がありますが、また次回。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?