アドリブソロで注意をはらう要素

どうやってアドリブを吹くのですか?

もしくは、アドリブを演奏する際に気をつけることはなんでしょうか?

身も蓋もない質問です。こんな「大きな命題」は成書を参考にしていただきたいことですが(おすすめは How To ImproviseとJazz Theoryか。巻末参考)…確かにちょっと読み込むには重すぎる。

というわけで、プロでもなんでもないですが、プロにも訊いた僕の最大公約数的な個人的見解を。

アドリブで、我々は何をやっているか。

与えられた場(コード)に対して適切な(時には不適切な)音を出す

ソロの、そして曲の起承転結を作る

メロディーに意味をもたせる(motivating)

自分以外の音に反応する(interplay)

順に説明していきます。

1.与えられた場に対して適切な音を出す

コードをふまえてフレージングする。要するに、コード進行を理解しコードの構成音や使えるスケールなどを知りそれにそって音を出す。

多くのジャズのレッスンやYoutubeではここに注力しています。

これはすっげえ大事なステップなんです。

まず、これをできるようになる、というのがプレイヤー第一歩。

ただ、これは全体の一要素にすぎないことを知ってください。

フレージングの技法は、絵画であれば「デッサン」。

もっと言えば素描でしかないんです。

2.ソロの、もしくは曲の起承転結を作る

1.の小節単位での整合性は確かに大事ですが、キレイに音を並べることができても、それだけでは片手落ち。ソロに感情を吹き込むためには、起承転結や展開を考える必要がある。

1.を線画だとすれば、それを彩色する。スケッチ(素描)から、ペン入れを行い、彩色を行うわけです。

起承転結の構築はフレーズそのものと同じくらい重要。

フレーズは、あくまで部品(パーツ)にすぎない。そのフレーズを連結して、盛り上がり・起承転結・起伏を考える必要がある。

展開に注意を払ってないソロは、白黒の線画のようなもの。

逆に、少々デッサンが狂っても(音選びが不適切でも)起伏がある演奏の方が、立体感があります。

もちろん、これには時代性もあります。Be-bopは1.を発展させた時代でしたが、その後のHard-Bopと言われる時代では、曲の構成、起承転結に注目され、楽曲全体で2.のレベルをつきつめた時代といえましょう。

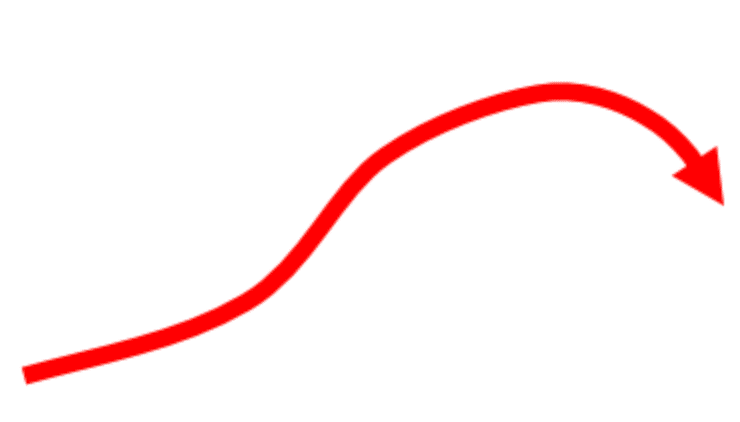

でソロの展開ですが、一般論として後半に盛り上がりをもってくることを意識しましょう。(「盛り上がり」って何?ということはまた別項で)

3.メロディーに意味をもたせる(motivating)

フレーズ(モチーフ)を展開させ、メロディーに大きな流れを作る。

厳密にいうと作曲技法に通じる要素です。

そもそもアドリブ・ソロは、テーマのメロディのコード進行を基盤に別のメロディーを作ることです。

SF的に言えば、いわば「テーマのパラレルワールド」。別の世界線。

だからアドリブソロもまた、テーマと同じく「メロディー」として作られるべき。

クラシックの作曲技法では「反復法」とも言うらしいのですが、メロディー技法としてMotifの展開(Motivating)があります。シンプルなモチーフをだんだんに展開させていく。物語性も生まれやすくなります。

初心者を脱し中級者になれば、コード進行に対して、合ったフレーズを発するようにはなります。しかし「合ってる音を出す」ことと「言いたいことを言う」とはずいぶん隔たりがある。

コードに合わせて正しい音を「はめこむ」ところから脱し、自分の言いたいことを言う=フレーズを作るのが目標です。

英会話でいうとストックフレーズを使うレベルから、言いたいことをきちんと作文する段階の違いでしょうか。

4.自分以外の音に反応する(interplay)

ソロは個人の領域ではありますが、完全な独奏ではありません。そしてソロのバッキングは iReal proやカラオケではなく、同じように創意をもった生身の人間です。

自分が演奏したソロのフレーズにリズムセクションは反応します。

同様に、リズムセクションもソリストに意思表示をしています。そこにソリストが反応できるようになれば、ソロが「決めた原稿」ではなく「自分の言葉」になります。

ただこれは随分難しいことです。いつか別項で。

まとめ

まずは 1.の「フレーズの作り方」を習得しましょう。ただし小節単位、長くてもワンブレス(2〜3小節)のフレーズの音の選び方です。

2.3.はもう少し俯瞰した視点でソロのフレーズを作る方法です。

もし自分のソロが「デタラメ」「間違い」と思うのであれば、それはソロを1.でしか評価していないから。2.3.の評価軸には「正しい」「間違い」はありません(もちろん「いい」「悪い」「望ましい」「望ましくない」はありますけど)。

(参考)

アドリブの方法論なんて、本来簡単に答えられるものではない。

金のある社会人はこれ買っときましょ。そして読みましょ。

無理だと思ったら、メルカリや中古屋で売って、金なくてやる気のある人が手に触れられるようにトリクルダウンしましょう。

3.のMotivatingに関しては、この本がおすすめのような気がする。

メロディーの「モチーフ展開」とか、テーマメロディーの解説を丁寧にしている本。読みやすい。

4.のInterplayについては、いい教科書は思いつきませんでした。

最近名古屋のジャズドラマー黒田和良さんが、プロがやっている頭の中を言語化する動画をやっていて、わかりやすい(できるできないは別として)。

こういう、現場じゃないと伝えられなかったものが伝えられるようになったのもYoutube時代の恩恵なんでしょうかね。

よろしければサポートお願いいたします!サポート頂いたものについては公開して、使途はみんなで決めたいと思います。