初めて哲学の本を読んでみた理由と感想

皆様!いつもお仕事ご苦労様です!

花城です!

私もなかなか良い年齢になってまいりましたが、自己啓発本やビジネス書籍には手を出してきたものの哲学にはまだ手を出したことがなかたっため、時間がある今のタイミングで読んでみようと思い近所の図書館に行ってまいりましたので、「初めて哲学の本を読んだ」私の感想を記事にしたいと思います。

▼読んだ本

超一流になるのは才能か努力か?(アンダース・エリクソン)

この本を選んだ理由

まずこの本を選んだ理由ですが、シンプルにタイトルが気になりました。

私の初回の記事でも記載している通り、普段はIS(インサイドセールス)に従事しているのですが、最近うまくいかず頭の中がごちゃごちゃしており

「なぜ自分はダメダメなんだ?」

「何が足りないんだ?」

「自分の努力が足りないのか?」

「何を伸ばせばいいんだ?」

「凄い人たちと何が違うんだ?」

「そもそも自分には才能がないのでは?」

など、雑念ばかりで整理できていなかったため考え方を整理したかったのです。

自身の中でも答えの出ていない投げかけであり、深ぼったことがなかったのでルソーやニーチェの前に入りやすいところからいこうと思いました。

普段から漫画ばかり読んでおり、自己啓発本ですら積極的に読むタイプではないのでわかりやすくて助かりました笑

読んでみた感想

タイトルから「大体こんな内容かな?」と想像はしていたのですが、哲学書初心者の私でも読みやすく、且つわかりやすかったです!

良いと思った点ですが、

翻訳のため言葉の言い回しがわかりやすい

本の中に出てくる歴史上の人物や物事の例えが誰でもわかる

実数値が出てくるため、物事の良し悪しがわかりやすい

ざっくりこんな感想です(薄っぺらで申し訳ないです・・・)

実は近所の図書館で別の哲学書に挑戦はしていたのですが、独特の言い回しや難しい言葉の連続で何の話かわからなくなり、3割から5割読むのが限界でした・・・

読んでみた学び

正しい努力は自身の潜在的な能力を活かすのではなく、新たにつくりだすこと

どの分野でも共通して自身の限界値付近に対し、連続して負荷をかけ続けることで能力値の絶対値が伸びる

才能は一要因であり、結果に紐づく絶対的な要素ではないため、それを引き出す正しい努力が必要

分野を問わず能力が高い人物の特徴は、次の展開をいくつも予想、比較検討し、その結果最適解を選ぶことができる

努力に楽しい楽しくないは関係なく、正しい努力に対して阻害要因となる「楽しいこと」に抗う力が優れていることが重要

生まれつきの才能を裏付ける証拠はない

上記は本の内容を自身の中で噛み砕いて解釈したものですが、それだけでもかなり学びがありました。

というか考え方に整理がついた、の方が正しいかもしれないです。

そもそも私自身、才能は大いに関係する要素だと認識しており、そういった人たち近づくための努力はどうしたら良いのか?と考えていました。

今回この本を読んだことで、才能は元々等しくあるものであり、それをどのようなプロセスで引き出したのか、が重要であるため目の前の努力が果たして自信が引き出したい才能のためのものなのか、を見極めることが重要という考えになりました。

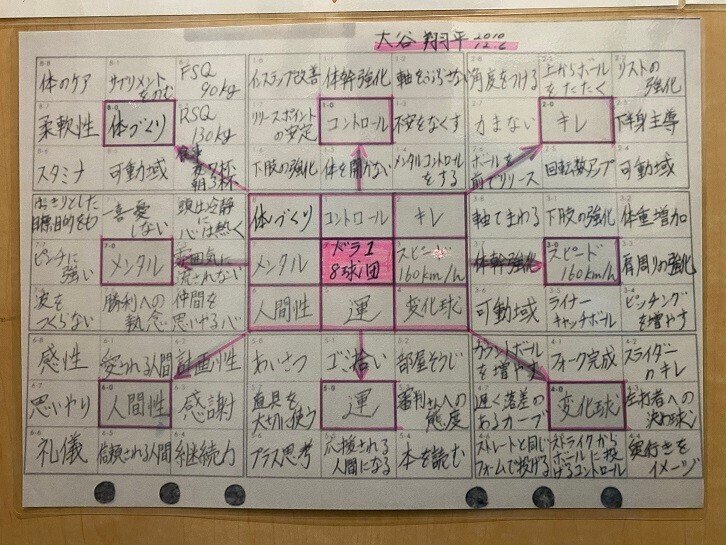

大谷翔平選手を例に出すと、「大谷翔平すごすぎwww」で終わってしまえばそれまでですが、花巻東高校時代のマンダラチャートを見れば彼が正しい努力をしていたのは一目瞭然です。

すごい人だから自分には関係ない!ではなく、このすごい人はここに

至るまでにどんなことをして、どんな思考だったのか、を考えるようになれればと思います。

ちなみに私も高校野球経験者ですが、こんなこと一ミリも考えたことありませんでした笑

最後に

私の拙い読書感想文記事になってしまいましたが、本を読んで記事にすることでより洗練されたと思います。

まだ休職期間中のため、様々な哲学書を読んで自身の世界観を広げていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?