リミテッド大予想「イニストラード:真夜中の狩り」#2 メカニズム・アーキタイプ編

概要

この記事は、遂にフルスポイラーが公開された「イニストラード:真夜中の狩り」(以下MID)の全カードを眺め、リミテッド環境を予想してみようという、新パック発売前のこのタイミングでしかできない楽しい楽しい遊びをした結果うまれたものです。

前回の記事から一歩進んで、この記事#2では、メカニズムや、リミテッドにおけるデッキ構築のアーキタイプを検討します。

更新履歴

9/12 「霊波」に関する誤った記述を削除(キャントリではない)。また、URスペルに「炎の媒介者」を追加。

9/13 WRアーキタイプ欄に釈明(言い訳)を追加。

9/16 日暮/夜明に関しリリースノートの裁定を追記。

9/23 環境に参戦してみて、これらの予想記事に対する振り返り記事を作成。→こちら

前提

・ドラフトルールに関しては、特記がない限り、MTG ARENAにおける「プレミア・ドラフト(BO1)」を想定しています。(筆者がそこで一番遊ぶため)

・この記事は、パック配信・発売が開始する前に書かれた記事であり、実際の環境についてなんら保証するものではありません。ふんだんに妄想が含まれる可能性もあります。

・リミテッド環境に対する考察であるため、レア・神話レアのカードは出現率が低いものとみなし、考察の対象はコモン・アンコモンのカードが中心になります。ですが、レア・神話レアに対する考察も含みます。

・本ページに記載されている画像はすべて、マジック・ザ・ギャザリング公式サイト(https://magic.wizards.com/)を出典としています。特に、以下のページからの引用を含みます。

・頑張って書いたら記事が長くなっちゃいました。あらら。

・この記事を書くにあたり、友人二人とカード見ながら雑談した時の所感もそれなりに入っています。知見お借りしています。

それではめくるめくホラーの次元へと潜っていきましょう。

メカニズム

まずは環境を理解するために、メカニズムを確認。今回特筆すべきメカニズムは、以下の通りです。

・フラッシュバック

・変身する両面カード

・昼/夜(日暮/夜明)

・集会

メカニズムについては、公式の記事をぜひご覧ください。そのうえで、個人的なチェックポイントを書いていきます。

・フラッシュバック

この能力を持つカードが墓地にある場合、専用のコストを支払うことで墓地から唱えられるという能力です。基本的にインスタント・ソーサリーしか持っていません。

今回は、フラッシュバック持ちのカードが非常に多く存在します。特に各2色の組み合わせにはそれぞれ1枚ずつ存在するという、基本的人権の尊重。

フラッシュバックは、1枚で2度おいしいという、カード・アドバンテージ上の有利性を持っていますが、MIDのドラフト環境では、そこから導き出されるもう一つの戦略的重要性を持ちます(後述)。

・変身する両面カード

昨今のスタンダードをプレイしている方が慣れている両面カード、いわゆる「モードを持つ両面カード」(MDFC)と比べると、変身する両面カード(TDFC)は次のような点が特徴です。

・マナ・コストは1つのみ。(裏面はマナ・コストを持たない)

・特に指定がない限り、裏面ではプレイしたり場に出したりすることができない。

MDFCが機能的には「パーマネントを扱えるようにした分割カード」だったのに対して、TDFCは機能的には「反転カード」に近いですね。何?反転カードをご存じない?ネオ神河を訪れる前に、ぜひ一度神河のありし日の姿を文献より読み解いておきましょう。

いうなれば、MDFCは「意図的に複数の使い方ができる代わりに、モードを切り替えることはできないカード」だったのに対して、TDFCは「条件次第で複数の性質に切り替わるカード」という感じですかね。

TDFCはMDFCより古いメカニズムですが、今回は新しく「日暮/夜明」と「降霊」というキーワード処理が出てきます。メカニズムの概要は公式の記事に書いてありますね。リミテッドの側面からは、この2つのキーワードはそのままアーキタイプとなっていますので、後々アーキタイプ解説の際に詳解します。

・昼/夜(日暮/夜明)

こちらが今回のめちゃくちゃテンション上がるフレーバー最高メカニズムであり、同時に処理にものすごく不安になる・わかりにくい・手間がかかる激やばメカニズムです。

・あるプレイヤーが、自分のターンに0枚の呪文を唱えたなら(1枚も呪文を唱えなかったなら)、次のターンに夜になる。

・あるプレイヤーが、自分のターンに2枚以上の呪文を唱えたなら、次のターンに昼になる。

ここで注意点がたくさん。

①時間の変化には、ターンプレイヤーの行動しか影響しない。

②「日暮/夜明」を持っているパーマネントは全て、時間の変化により、時間に応じた面に変身する。

③「日暮/夜明」を持っているパーマネントは全て、時間に応じた面で戦場に出る。(スタック上にある時は常に表面として扱う)

④「日暮/夜明」を持っているパーマネントは全て、時間の変化以外では変身せず、逆に持っていないパーマネントは全て、時間の変化によっては変身しない。

そして疑問点も少し。

(1) 昼または夜になるのは厳密にはどのタイミングか?(次プレイヤーのターン開始時、アンタップ・ステップより前?でもそれだと時間変化の誘発能力があれば、アップキープより先に優先権が発生してしまいかねない。なので、アップキープ開始時?)

(2) 昼の時に日暮/夜明持ちパーマネントがフェイズ・アウトし、その後夜になった。そのパーマネントはフェイズ・アウトされている状態で夜の面に変身するのか?しないなら、フェイズ・インする時に変身するのか?(この場合、変身をトリガーに誘発する効果はどのタイミングで適用されるのか?)

……といった疑問点はルール裁定オタクの細かい疑問なので、おとなしくリリースノートの公開を待ちましょう。

(9/16追記)リリースノートが公開されました。

「アンタップ・ステップにプレイヤーがパーマネントをアンタップする前に、ゲームの昼夜が入れ替わるかどうかをチェックする。」どういうことかというと、「プレイヤーがターンの最初に優先権を得る」タイミングであるはずのアップキープより前、土地をアンタップするより前に、変身誘発の効果が発生する、そしてそれに対応して優先権が発生するということです。「粗暴な聖戦士」とか。……だと思っていたんですが、実際は全然大丈夫でした(下記ページ参照)。誘発しても処理はされず、アップキープに持ち越されるんですね。へー。

でもフェイズ・アウトについては書いてなかったです。逆にいうと、何も書いていないならそんなに特殊な裁定を行わないということで、「フェイズ・アウト状態でも変身する」「でも場には無い扱いだから変身誘発は引き起こさない」とかかなーと推測しています。

さて、昼夜については、「時間の変化で変身するカード」だけでなく、「時間の変化で誘発する効果を持つカード」もあります。(少数ですが、どちらか一方の時刻である時のみメリット効果を得る呪文もあります。)昼と夜をいかに切り替えるか、または維持するかが、リミテッドをプレイする上で非常に重要になることは、想像に難くありません。

>昼→夜

自ターンに何も行動しない。これは、状況やデッキによりますが基本的には厳しい条件ですね。相手ターンにできる行動や、マナを使う価値のある起動型能力を持たない限り、1ターン分のマナを全て放棄するというテンポ損を引き起こします。特に、昼夜で変身する狼男は基本的に夜の面の方が強いですが、狼男を唱えて出したターンは、当然呪文を唱えているので夜になりません。

一方で、土地事故や手札切れで、夜にせざるを得なくなるターンもあるでしょう。自分が狼男を出して、相手が何もできずターンを返してくれたら最高ですね。しかし基本的には、何もプレイできないというタイミングは中終盤になるまで訪れず、能動的に夜にしない限り夜にはなりにくいと考えたほうが良さそうです。

>夜→昼

こちらは、昼→夜とは別の意味でつらい条件です。テンポ損の心配はないが、そもそも1ターンに2枚も呪文唱えられるマナと手札が必要となり、「夜を明けさせたいのにリソースが足りない」となる可能性はめっちゃ高そうです。特に終盤は、手札を使い切ってトップ勝負になっているような時に、1ターンあえて唱えずに我慢したりする必要が出てきてしまうかも。

しかしそこで役立つのが、1粒で2度美味しい、墓地から唱えられる呪文たち。そう、フラッシュバックの項で述べた、「もう一つの戦略的重要性」とはこのことです。他にも、両面カードの「降霊」も墓地から唱えられる呪文です。これらを上手く活用すれば、夜明けは近いですね。

フラッシュバックと降霊の単色カードをまとめるとこんな感じです。(多色は枚数の偏りが小さいため割愛)

こうして見ると、緑・青がめっちゃ多くて、黒と赤はとても少ないですね。降霊もフラッシュバックもそんなにコストとしては変わらないのですが、降霊は1枚で1ターンに2回唱えるのは難しいことを考えると、夜を明けさせやすい順に、緑>青>白>赤=黒 ってところですかね。単に夜明けを迎えさせるだけでなく、日を沈ませない(昼を夜にしない)ために毎ターン1枚唱えるだけの使い方でも十分有用です。頑張って夜の脅威を耐えしのぎましょう。

・集会

「パワーが異なるクリーチャーを計3体コントロール」という、一見するとめちゃくちゃ厳しそうな条件が求められるキーワード。しかし、この能力を持つ面々を見ていくにつれ、リミテッドでは結構強そうに思えてきました。これも後ほど、アーキタイプ分析の中で詳解します。なお、原語の「Coven」は特に魔女のグループや集会を意味するそうですよ。イラストを見て「ミッドサマー」を思い出したのは筆者だけではないはず……(こわい映画なので、未見の人はご注意くださいね)

多色デッキの構築

アーキタイプを分析する前に、そもそもこの環境は多色がどれくらい容易なのか、どれくらい推奨されているのか…?ということを確認しておきましょう。

まず、2色土地はレアにのみ存在します。友好色(白青、青黒、黒赤、赤緑、緑白)のサイクルですね。また、基本土地サーチの常連、「進化する未開地」も収録されています。

一方で、「カルドハイム」や「ストリクスヘイヴン」のような、コモンの2色土地は存在しません。2色土地サイクルが存在しなかったAFRよりはマシでしょうか?しかし、AFRにあったアンコモンの万能色土地(「ドラゴンの女王の寺院」)はなく、またAFRの赤黒にあった宝物トークンもない。それどころか土地破壊土地の「廃墟の地」まで再録されており、多色土地は破壊される危険さえあります。よって今回は良くて2色まで、ギリギリ3色目にタッチできるかというところでしょう。

ということで、2色アーキタイプを分析していきます。

アーキタイプ

リミテッド環境のアーキタイプを調べるにあたりまず見るべきなのがマルチカラーのアンコモンだというのは鉄則ですね。というわけで、マルチカラーのアンコモンカードを見て、アーキタイプを推測。そして同時に、色の各組み合わせにおけるカードの枚数を、レア度ごとにメモしました。M(神話)、R(レア)、U(アンコモン)で、直後の数字が枚数です。

まずは友好色。

・友好色、枚数、アーキタイプ

WU(白青)M1 R2 U2 降霊

UB(青黒)M0 R2 U2 ゾンビ、腐乱

BR(黒赤)M0 R2 U2 吸血鬼

RG(赤緑)M1 R2 U2 狼男(日暮/夜明)

GW(緑白)M1 R2 U2 集会

とまあ、これまで紹介してきたメカニズムが綺麗に割り振られています。黒赤の「吸血鬼」だけ例外ですが、これは次の「イニストラード:真紅の契り」および、両セットを混合して厳選するというリミテッド用セット「イニストラード:Double Feature」に向けた布石でもあるのでしょう。

一方で対抗色は、アンコモンから明確に見て取れるアーキタイプが薄く、レアまで見ても自分には「こういう感じかな?」という程度の薄めの繋がりしか見いだせませんでした。神話レアもありません。

・対抗色、枚数、アーキタイプ(繋がり薄め)

WB(白黒)R2U2 サクリファイス

BG(黒緑)R2U2 死亡

GU(緑青)R2U2 フラッシュバック

UR(青赤)R2U2 スペル

RW(赤白)R2U2 バーン(火力、速攻)

というわけで、友好色のアーキタイプ5種を検討し、対抗色の方は概ねアンコモンを紹介するに留めるような形といたします。そして最後に、全アーキタイプを相対評価で比較します。では行きましょう。

・WU 降霊

降霊は、墓地からクリーチャーを裏面で唱えることができるメカニズム。共通点として、霊である裏面は全て「飛行を持つスピリット」となっています。以下は降霊を持つ白と青のカードたち。

変身するとこんな感じ。

裏面の霊状態は、コストを差し引いてもPTが低いものばかりですね。環境に他のフライヤーはそこまで多くない印象がありますが、それでもクロックが小さくて押しきれるかが心配です。その中では、アンコモンの「愛される物乞い」「幽体の懲罰者」は頼れるタフ4。特に「物乞い」は4/4 飛行、警戒と、AFRのドラゴン並みの戦力です。また、2色の「意気盛んな墓守り」は、降霊の動きを安定化させる複数の能力を持っているクリーチャーで、ぜひとも取っておきたいですね。

青白降霊と相性の良さそうなカードはこちら。

切削やルーティングで降霊を下準備。また、死亡誘発のメリット能力や、生贄をコストにする呪文は、表面と裏面で2回の生贄や死亡を稼げる降霊持ちとかみ合わせが良いです。右下の白の変身カード「先立たれた生存者」は、死亡誘発で変身できる点、裏面で降霊持ちの表面(表面は軽量なクリーチャーが多い)をリアニできる点で頼もしいですね。

青白以外で唯一降霊を持つ「思慮深き巾着切り」は、色こそ合っていないものの、表面は「命取り」内蔵(あるいはAFRの「マンティコア」と言った方が良いかも)、裏面は接死持ちと非常に優秀なので、降霊キーワードを重視する場合はタッチも検討できるでしょう。

特に注目すべきは右上の「不吉な休息地」。墓地からの降霊に、おまけの1/1フライヤーがついてきます。単に降霊しているだけでクロックを上げていける上に、そもそもこのカードを出した時点でも1体トークンを出すので、最低限の仕事は保証されている優秀なエンチャントです。降霊は下準備と重いマナ・コストを要求するので、序盤から飛行クロックを刻む動きは取りにくいのが難点ですが、フライヤーの横並びは後半でも十分活躍するでしょう。

アーキタイプを選ぶ入口になるピック対象は、以下です。

「意気盛んな墓守り」

「不吉な休息地」

逆に言うと、これらが無いと押し切る力が弱く、また降霊クリーチャーは単体でもデッキを問わず機能する(2回使えるクリーチャーとして)ので、上記のカードが序盤に取れていない限り、降霊にこだわってまとめる必要は無いでしょう。また、降霊のカードにフィニッシュ力が薄いため、アーキタイプで構成したとしても、「幻影の馬車」や「溺墓の融合体」といったフィニッシャーをピックする必要が生じると思われます。

相手にフライヤーがいなければ飛行クロックで早めにケリを付けられそうですが、そうは行かなかった場合、除去が弱い今回の白青だと、攻めあぐねているうちに押し込まれてしまうなど、難しくなるかもしれません。

・UB ゾンビ、腐乱

カードの検討をする前に、腐乱というキーワード、そして「腐乱を持つ2/2ゾンビトークン」というものを、評価しておく必要があります。

腐乱とは、「ブロックできない」「アタックしたら死ぬ」というデメリット能力。腐っているので、遅い動きしかできないし、動いたら崩れちゃうんですね。つまり、トークンに期待されるチャンプブロック用員の役割を果たせません。また、アタックも1度だけ。これを、普通のクリーチャー・トークンと同じようには評価できません。

ではどのように考えるべきか?正直、実際にプレイするまでどこまで有用なのかわからないと言いたいのですが、一旦は、「(ちょっと不便な)2点火力」と考えるのが一番実態に近いと思われるので、そう考えることにします。

それではカード分析、まずは腐乱と書かれているカードから。

上段は、腐乱ゾンビを生み出すパーマネント。下段は、腐乱ゾンビがおまけで付いてくる呪文です。

上段は全体的に優秀ですね。単体でも仕事をするスペックに、2点火力がついてくると考えると超強いクリーチャーばかり。「異形の隼」は、「エイヴンの永遠衆」を思い出すとの声も聞かれました。エンチャント「グールの行進」は、クリーチャー1体の死を2点火力に変換すると考えると、この軽さにしては頭が下がる強さです。しかも相手ターンでも誘発。すごい。

下段は、ゾンビはあくまでおまけです。打ち消しの「回路切り替え」は不確定とはいえ呪文を選ばず有能です。「溺死者の逆襲」はカード・アドバンテージを損なわず、青にしては優秀な除去ですが、黒が入っている以上黒の優秀な除去に頼ったほうが強いとは思います。

相性の良いカード群は以下。

上から一段ごとに傾向でまとめてありますので、順に見ていきましょう。

最上段は「自分のクリーチャー3体をタップ」がコストになる起動型能力持ち。腐乱ゾンビは、戦闘すると死亡しますが、タップのコストに使う分には問題ありません。その場でゆっくり体操するだけなら、体は崩れないようです。ゾンビを並べて、起動していきましょう。

2段めは、クリーチャーの生贄を要求するカード。腐乱ゾンビは簡単に出てすぐ死にますが、あくまでクリーチャーなので、こうしたコストとしては格安に扱えます。「モークラットのビヒモス」はフィニッシャーとしてぜひ採用したいですね。

3段目は死亡誘発のメリット能力。腐乱ゾンビは攻撃したら確実に死にますから、狙ったタイミングで誘発させやすいです。特に「病的な日和見主義者」は、腐乱ゾンビが1枚のカードに化けるという恐ろしいアンコモンです。

最後の段はゾンビシナジー。特に中央のゾンビロード、「縫込み刃のスカーブ」は、腐乱ゾンビの殺意を劇的に向上します。ぜひ取りたい1枚。左の「地下室からの這い上がり」は、1マナで墓地回収ができるだけでも十分なので、カウンターは腐乱トークンに置いても(ちょっともったいないですが)十分役立つでしょう。右のインスタント、「継ぎ接ぎ死体」もやばいですね。これは、クリーチャーを足し合わせて合成ゾンビを作る呪文ですが、腐乱ゾンビも縫い合わせてしまえば崩れなくなるのです。腐乱ゾンビ全部で攻撃、攻撃後の生贄効果誘発に合わせてインスタントで縫い合わせ、6/6威迫の巨大ゾンビが誕生とか、何という早業の縫い合わせ。パワーのみを参照するので、仕事をしなくなった頭でっかちを一緒に縫い合わせるのもいいでしょう。

アーキタイプ参入のきっかけとなるピック対象は以下の通り。

「グールの行進」

「縫込み刃のスカーブ」

「継ぎ接ぎ死体」

シナジー3段目の死亡誘発カード(特に「病的な日和見主義者」)

こうして見ると、ゾンビトークンの使い道は意外に広いので、以下のカードのピックが序盤になくても、黒の除去を取っているうちにそちらに参入していくというのもありだと思います。また、MIDはタフネスが低めのクリーチャーが多いので、腐乱ゾンビと1-1交換が狙いやすく、それを相手が嫌って攻撃を通せば、本体火力として有用な働きをしてくれると思います。

ただ、腐乱ゾンビの殴り時は悩ましいですね。しっかり横並びさせてから一気に殴るのがいいのか、それとも序盤からちまちま殴って早めの展開にしたほうがいいのか。前者のほうが、全体除去のリスクはあるものの、こちらもロードや「継ぎ接ぎ死体」の恩恵を大きくできるので、強い動きになると予想します。よって遅めのデッキかな?

・BR 吸血鬼

今回のアーキタイプの中では一番ビジュアルが好き。いやあ真紅の契りが楽しみですね。次回の伏線的立ち位置とはいえ、それなりの枚数があります。

共通点として、「このターンに対戦相手がライフを失っていた場合」という、能力の発動条件があります。犠牲者の血を吸って元気100倍!というやつですね。

デッキの理想的な動きとしては次のようになるでしょう。「序盤に、相手にダメージを飛ばす手段を用意→そこから、毎ターンダメージを与えつつ、吸血鬼を展開してメリットを得る→早々に攻めきる。」そのための、序盤用のカードはコモンでちゃんと用意されていてカードのバランスがいい。2マナの「ファルケンラスの打ち抜く者」と「吸血鬼の侵入者」ですね。

しかし、肝心の吸血メリット能力は、なんというか、持っているPTと合わせて、地味めな物が多いです。どちらかというと、「吸血メリット能力なしで出すんだったらアンプレイアブルでは?」という感じです。「尊大な無法者」の2点ドレインって、それ前回「吸血鬼の落とし子」が無条件でやってたやつやん。まあ頭でっかちのPTになってるのは、前のめりに攻めたい吸血鬼には合っていますね。

なので、アーキタイプに入るためには、明確な参入用カードが必要になります。それが「ヴォルダーレンの伏兵」と「吸血鬼の社交家」。前者は、盤面を吸血鬼で固めるほど破壊力が増す火力付きクリーチャーであり、後者は先出しでも後出しでも吸血鬼を超強化してくれる支援型モビルスーツです(ドレスの高貴さと鎧の強度を兼ね備えた戦闘用礼服なんだと思います。好き)。自分も威迫持ちで殴りに行きやすいのが優秀。

また、相性のいいカードとして、たくさんある顔面火力をどれくらい取れるかも、アーキタイプの強さを決めるでしょう。

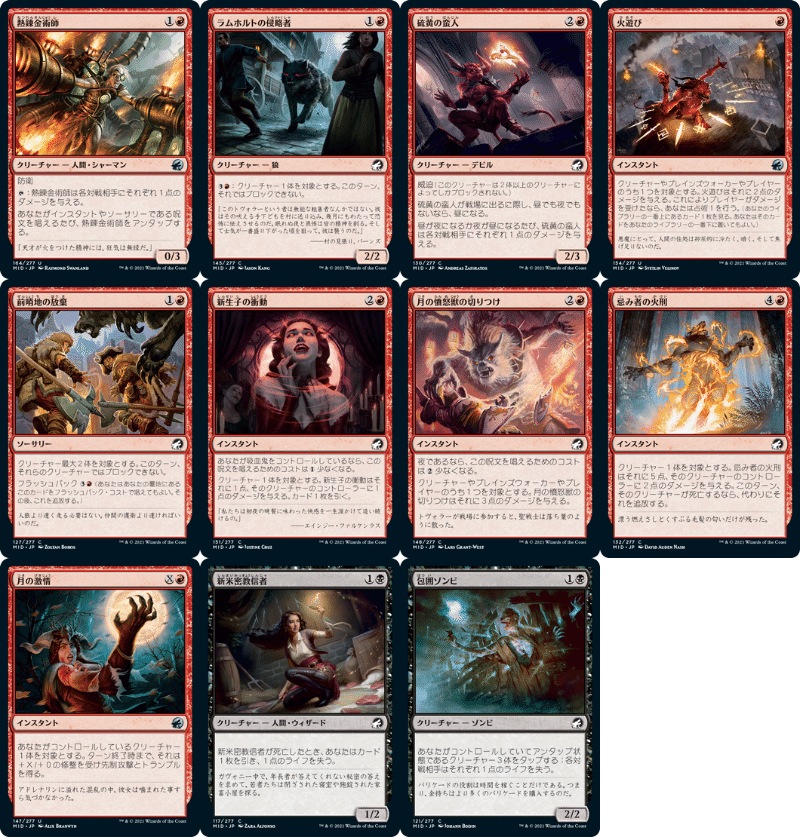

特に「熱錬金術師」は、URスペルデッキでもなければ1ターン1点とそこまで派手ではない(優秀ですが)働きにとどまりますが、吸血鬼デッキなら、毎ターン吸血条件を満たしてくれるシステムクリーチャーとなります。進化版ショックこと「火遊び」も、プレイヤーに飛ばすことでメリットがつくのが嬉しいですね。デビルと吸血鬼はきっと仲良し。

総評として、アーキタイプを成立させる本体火力と、吸血鬼で揃えることに大きなメリットを与える部族シナジーカード(特に先述の2体のクリーチャー)を早めに取ることができれば、相手のライフを一気に削り切ることも夢ではないでしょう。というわけで参入の動機となるピック対象はこちら。

「ヴォルダーレンの伏兵」

「吸血鬼の社交家」

継続的な本体火力(特に「熱錬金術師」)

・RG 狼男(日暮/夜明)

今回のイニストラードを襲う脅威、狼男です。ちなみにWerewolfには女性キャラもいるのになんで「狼男」なんだ、と思っていましたが、Werewolfのwereも古英語で「男」なので、英語圏でも「女のwerewolfはどうすんだ!」となっているようです。(出典)

裏面を見ると、もはやマナレシオだけで圧倒される感じがありますね。元々クリーチャーの質が高い緑を含むとはいえ、マナレシオ1超えメリット能力持ちがこれだけ並んでいると考えると恐ろしいです。

アーキタイプと相性がいいカードはこちら。といっても、狼シナジーはそう多くなく、あとは夜シナジーか、赤緑以外の狼男が入れてあるだけです。

狼男は、単体でも機能するようなカード群なので、特別に狼男としてのサポートカードはそこまで重要ではありません(ただ、全体速攻付与をする「村の見張り番」や、ロードになる「ケッシグの自然主義者」は、明確に狼男を集める理由になるでしょう)。むしろ狼男デッキで注意すべき点は、「いつどうやって夜にするか、それを維持するか」です。理想としては、「早めに昼を定義する(≒狼男を1体出す)→早めに夜にする→更に展開する」という動きをとりたいですが、夜にするために1ターンを棒に振ってもいいのか、あるいは夜にしても相手のターンに昼に戻されないか、ということが懸念です。

早く夜にすればするほど、後続の狼男は強力に展開できるが、展開を優先すると(自分のターンに呪文を唱えてしまうので)夜にならない。ここから、狼男を強く使うためには、「自分のターンではなく相手ターンに行動できるカード」を用意することが重要だとわかります。

インスタントをそれなりに取ることは前提として、それ以外ではこんなカードがあります。

ただ、毎ターンマナをつぎ込むほどに優良なカードはないので、夜にしたあとの1ターンを凌ぐためのものと考えましょう。むしろ、狼男を欲張って横並びさせたりせず、2体くらい出したあと、インスタントの火力や格闘でクロックパーミッション的に動いたほうが強いんじゃないだろうか?きっとそうです。(大予想)

アーキタイプとしては、先程述べたように、無くては動かないカードは特にありません。クリーチャー1体1体の質が高いので、クリーチャーと除去・バットリをバランス良く用意して、夜を維持しつつ圧力を懸けていくような動きが必要になるんじゃないですかね。

・GW 集会

このアーキタイプは、前提としてクリーチャーを横並びさせなくてはいけません。そして、単体除去が優秀なMIDでは、せっかく立ち上げた集会の特異点パワーを狙い撃ちされ、またたく間に解散させられる恐れも。しかしそれでも、筆者はこのアーキタイプが結構強いと思っています。

まずこのデッキの動きを想像してみましょう。序盤から攻めていくデッキではなく、序盤の1:1交換は避けて、まずはクリーチャーを並べる必要があります。よって動きは遅めになるでしょう。そう考えたとき、軽めのクリーチャーに期待されるのは、「早く殴ってダメージを稼ぐこと」ではなく、「序盤にプレイして壁になりつつも後半まで生き残ること」(集会成立のため)か、「後半でも仕事があること」です。仕事とは、「ダメージを通す」か「アドバンテージを稼ぐ」かになります。

では、軽めのクリーチャーを「3マナ以下」と考えましょう。1つ目、「後半まで生き残る」ことが期待できる、タフネス偏重のクリーチャーは、集会持ちの中では「ドーンハルトの導師」のみ(むしろ集会持ちにはPTが同じか頭でっかちの方が多い)。白と緑で3マナ以下、タフネスがパワーより大きいクリーチャーを、集会持ち以外から集めると、以下の4枚でした。

どれも優秀なクリーチャーです。壁になるだけでなく、攻めにも使える便利さを持っています。そう、優秀すぎて、他のアーキタイプからもお呼びがかかるでしょう!そんな時、集会がこれをちゃんと確保できるかというと、怪しいと言わざるを得ません。こっちにおいでよ、美味しいパンプキンケーキがあるよ。という誘いに振り向いてくれることを祈りましょう。

一方、「後半でも仕事があること」を考えると、こちらには中々いいクリーチャーが揃っています。これもまずは「ドーンハルトの導師」。+3/+3 トランプル を付与して、トークンでさえクロックに変えることができます。さす導師。そして2マナの「蝋燭林の魔女」は、集会成立でフライヤーになります。「野心的な農場労働者」は、追加で3マナ要求はするものの、絆魂でゲームを遅らせることができます。

と、序盤のクリーチャーには、若干不安要素がありますが、一応は取り得る良い選択肢があることがわかりました。ではどうやって勝ちに行くのでしょう?フィニッシャーの選択肢としては、筆者は(「導師」は当然として)「決闘策の教練者」「蝋燭明かりの騎兵」「曲芸師の一座」が選択できると思っています。「教練者」は任意の味方に二段攻撃を付与するというとんでもない性能。「騎兵」は5/5トランプルと、コモンにしては十分な威力です。「一座」はXマナのおかげで、終盤に引いてファッティにするもよし、序盤に出して回避能力持ちを地道に強化するもよしの、序盤、中盤、終盤、隙がないと思うクリーチャーです。強いよね。

しかしここで、もう一つの視点が現れます。そもそもフィニッシャーいる?そう、集会は構造上横並びを推奨する能力。つまり横並びしてフルパンでいいんじゃね?ではここで、集会シナジーがありそうだと集めたカードを見てみましょう。

この中の特に下半分が、「1枚で2体分(以上)のクリーチャーを出せるカード」です。結構ありますね。これにより、集会が崩壊するのを防ぎ、かつ頭数を揃えることが可能になります。意外と多いじゃん。そして横並びさせたら「ドーンハルトの管理人」で全体+1/+0修整。恐ろしい面の圧力ですね。

そして上半分は、パワーを調整するカード。+1/+1カウンター配分系のカードは、回避能力持ちを強化するもよし、同パワーのクリーチャーを調整して集会成立させるのもよし。装備品も、かたや回避能力付与(軽めのクリーチャーにも仕事を与える)、かたや即用装備品(残念ながらパワー偏重ですが)と、使い勝手が良いですね。行ける気がしてきました。

あとはそもそも論なんですが、速い動きが不可能かというとそうではなくて、2ターン目「蝋燭林の魔女」→3ターン目「ドーンハルトの導師」と出すと、なんと3ターン目から2/2飛行がクロックを刻み始めます。導師の代わりに適当な1マナクリーチャーと3マナ以下クリーチャーでもこの動きは行けます。リミテなら十分デルバー級では?

なんだか色眼鏡をかけた贔屓目の評価になっている気がしますが、総評はこうです。「速いデッキに対して耐えるのは得意ではないが、ゲームを引き延ばせば勝ちの目は大きい」。単体除去で盤面を崩されやすい環境には向いていないデッキとは思いますが、結果はそれなりに出してくれると思います。

ん?誰か忘れてない?

イニストラード最古参、毎回収録される最強の群衆ですね。集会の横並び→死亡誘発とは噛み合っていると思ってはいるんですが、+1/+1カウンターの対象を選べないために集会を崩してしまう可能性があり、相性のいいカードからは外していました。でも、実際に構築する時はマストピックですね。

アーキタイプ参入のきっかけとなるカードは、明確にあります。

「ドーンハルトの導師」

「ドーンハルトの管理人」

「決闘策の教練者」

「曲芸師の一座」(上3つよりは動機として弱い)

以上が友好色でした。ここからは対抗色。基本的にはアンコモンを見るのみです。

・WB サクリファイス

どちらも優秀です。「肉削ぎ屋」は、腐乱ゾンビを自身のパンプに使いつつ、ライフゲインと占術で動きを安定化します。白もトークン生成が得意な色であり、1体で長く渋い仕事をしてくれるでしょう。重要なのは、腐乱ゾンビが攻撃後に自壊する処理も「生贄に捧げる」であるため、「肉削ぎ屋」の効果を誘発するということ。腐ったゾンビの肉は食えるんですかね。

「忘却の儀式」は、生贄が必要とはいえ、万能除去でフラッシュバック付き、これが弱いはずありません。腐乱ゾンビをえいやと捧げましょう。

・BG 死亡

「灰色熊のグール」は、トランプル持ちで5/4以上が期待できると考えるととても強い。腐乱持ちで一気に殴ってその後出したいですね。相手のクリーチャーもカウントするのは嬉しい。

ギサさまスコップわっしょいこと「戦墓の再誕」は、これも死亡によるメリット付き。もちろんフラッシュバック時も軽減されます。緑の巨大な「筋骨隆々の破壊者」や、黒の「モークラットのビヒモス」を何度でも蘇るさ。ゾンビの力は人類の夢だからだ。したいですね。

ただ、緑はそんなにホイホイ死亡してほしいクリーチャーがいないので、そこが噛み合うかはわかりません。まあリアニの質を緑で担保すると考えたら一長一短。

・GU 墓地から唱える

「根のとぐろの忍び寄るもの」は面白いですね。緑の多いフラッシュバック、青の多い降霊を、格安で唱えられます。そして「蟻の隆盛」などの重くて強いフラッシュバックを使い回せば、盤面を制圧してもしたりないくらいですよ。フラッシュバック呪文を実質4回使えるってやばいです。

一方の「冬茨の祝福」は、うーん、なんか緑と青のできることを混ぜただけって感じがすごいんですが…でもフラッシュバックも安いし、邪魔な壁をこれで2回止めている間に攻めきっちゃうとかできるかもしれないので、侮れないです。

・UR スペル(インスタント、ソーサリー)

これ、これだけはアーキタイプとして結構手厚いんで、ちょっと語らせてください。

スペルシナジー、こんなにあるんですよ。すごい。「熱錬金術師」にデルバー(「秘密を掘り下げる者」)、そしてスペル専用果敢系能力持ちが3体と来たら、これはクロックパーミッションかバーンを組むしか無いですね。デッキの半分をスペルにして、序盤に果敢持ちを展開してから盤面を焼いたり呪文を打ち消したりし、後半でも飛行果敢持ちで殴ったり顔面に直接飛ばしたり、「嵐の捕縛」でデカブツを出してぶっ込んだり。そんなに上手くいくか?とは思いますが、アドバンテージ的には、衝動的ドローの「炎の媒介者」や調査をしまくる「鍵の秘密」がありますし、結構やれると思います。あとはレアで強いスペルが取れたら最高ですね。対抗色の中では多分これが一番つよ……いかはわからないけど一番楽しいと思います。

・RW バーン(火力、速攻)

これは、レアまで見て多分そうだろうと思うしか無い感じなんですが、いわゆるボロスバーンです。特に赤の顔面火力に頼る感じかな。「日の出の騎兵」が、本体火力を自ターンに撃って夜にしたり、相手ターンまで構えて夜にしたりする中で並行して、白で横並びさせたクリーチャーをだんだん強化して押し通して行けるので、速いと思います。白に今回前のめりな2マナ3/1(「聖戦士の奇襲兵」)とかがいるのも追い風ですね。このアーキタイプなら、「君どこで仕事するねん?」って思ってしまった「セレスタスの奉納者」(3マナ3/2)も活躍するかも。MID環境、タフネス2だと腐乱ゾンビを止められなくて悲しいんですが、こっちが攻めてる分には怖くない。

ていうか「聖なる火」、フラッシュバック分抑えられてるけど「稲妻のらせん」ですからね。やばいですよ。

(追記 これはボロスアグロやろって言われてしまいましたがボロスバーンって言いたいのでこれはボロスバーンです。)

以上が各アーキタイプの分析でした。長かった。それでは5段階評価で、相対評価してみましょう。

WU(白青)降霊 ★★☆☆☆

UB(青黒)ゾンビ、腐乱 ★★★★★ (Tier1)

BR(黒赤)吸血鬼 ★★★☆☆

RG(赤緑)狼男(日暮/夜明) ★★★★☆ (Tier2)

GW(緑白)集会 ★★★☆☆

WB(白黒)サクリファイス ★★★★☆ (TIer2)

BG(黒緑)死亡 ★★☆☆☆

GU(緑青)墓地から唱える ★☆☆☆☆

UR(青赤)スペル ★★★☆☆

RW(赤白)バーン ★★★☆☆

簡単にコメントしていきましょう。

WU 降霊 ★★☆☆☆

・再利用でき、飛行持ちなのは強い。しかし、初動が遅い割にクロックが小さい。

UB ゾンビ、腐乱 ★★★★★(Tier1)

・自分はゾンビを並べつつコストや死亡誘発でアドを稼ぐ。除去で相手をいなしつつ、低速でも継続的なライフロス&最後のフルパンで勝つか、相手によっては素早くゾンビ火力をぶつけていくことで、中速で攻めきる。

BR 吸血鬼 ★★★☆☆

・理想的な動きができた時のスピード感は強いし、横並びされても直接火力で押し込める。ただ、継続的直接火力が無いと弱い。

RG 狼男(日暮/夜明) ★★★★☆(Tier2)

・そもそもクリーチャーの質が良い。夜にするための隙を上手く対処しないと脆いが、夜を継続できた時の勢いは圧倒的。

GW 集会 ★★★☆☆

・横並びの上で地道に押し込む遅いゲームが得意。ただ、明確に速いデッキに弱い上に、単体除去の充実により集会は瓦解しやすい。

WB(白黒)サクリファイス ★★★★☆ (TIer2)

・2色アンコモンがどちらも優秀でかつ色の動きと噛み合う。ゾンビで集会成立させたり、全体パンプでゾンビフルパンしたりと、お互いの色がしたいことも噛み合う。あと黒の単体除去が強い。

BG(黒緑)死亡 ★★☆☆☆

・小粒を並べる上に墓地に落ちない腐乱ゾンビと、大きくて重いクリーチャーで攻めたい狼男の相性が別に良くない。死亡誘発も、緑だと使いにくい(集会関連カードでまだマシだが、集会と狼男の動きは合致度が低い)。

GU(緑青)墓地から唱える ★☆☆☆☆

・何で勝てばいいのかがまったくわからない。案外、フラッシュバックとか降霊しまくって、昼にとどめまくって狼男を圧殺したり?でもこっちも緑の重いところは狼男頼りなんですよね……

UR(青赤)スペル ★★★☆☆

・上手く組めた時はピカイチだと思うが、クリーチャーとスペルのバランスが難しいし、引く順番やタイミングも適切になる保証がない。一応青にアドバンテージ源はあるが、充実はしていない(赤はフラッシュバックが少ない)のも玉に瑕。しかし赤に有り余る優秀な火力で十分勝ちうるか。

RW(赤白)バーン ★★★☆☆

・いつもより前のめりな気がする白のクリーチャーと、赤の小粒優秀火力が相まって、結構やれるきがする。環境のタフネス低いし。でも狼男とか重いやつに塞がれると泣くから、程々に勝てそうというくらい。

さて、この大予想が、実際の環境で実証されるのか、はたまたぜんぜん違うやんけとGW集会がトップティアに君臨するのか?とっても楽しみですね。十五夜の満月に向かって吠える準備はできています。

これで十分な記事かと思いきや、汎用コモン・アンコモンやボムレアの分析をするのを忘れていました。でもボムレアを真剣に分析しちゃうと実際の環境で新鮮味がなくなっちゃいますので、マストピックのコモンアンコモンの分析だけそのうち書こうと思います。ほんとはアーキタイプ分析の前にやったほうが良かったですね、評価に影響するので。

それでは次回の記事で。

なお、本記事における使用画像の結合には、以下のサイトをお借りしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?