Fusionでガンプラの部品を3Dデータ化してみた / 腕の部品【拳】作成手順③

先回は、親指以外の指の形状の作成手順を紹介してきましたが、今回は、残りの親指の形状の作成手順を紹介して行きたいと思います。

先回使用したデータをそのまま使いますので、作成しているのは右手の拳になります。場所の指示も右手の親指をイメージしてください。

親指の付け根の形状を作成する

親指の付け根の形状のプロファイルになるスケッチを作成する

親指の付け根にあたる部分の平面(手の甲より手のひら側の 0.1ミリ内側にある平面)をスケッチ平面として選び、新規にスケッチを作成する。

上図の青色の領域がプロファイルとして選べる様にスケッチを定義する。

左上の斜めの直線は、右上の拳の甲の手首内側の交点に向かい、四角い穴の下辺の手首側(上図では右側)の端点と一致している。

外周の斜めの線は、お互いに平行、又は直交している。

領域の中にある斜めの線は、上図の水平線と53度の角度で定義しているので、外周の直線とは平行でも直角でもない。

スケッチの名称を「拳_親指1」とする。

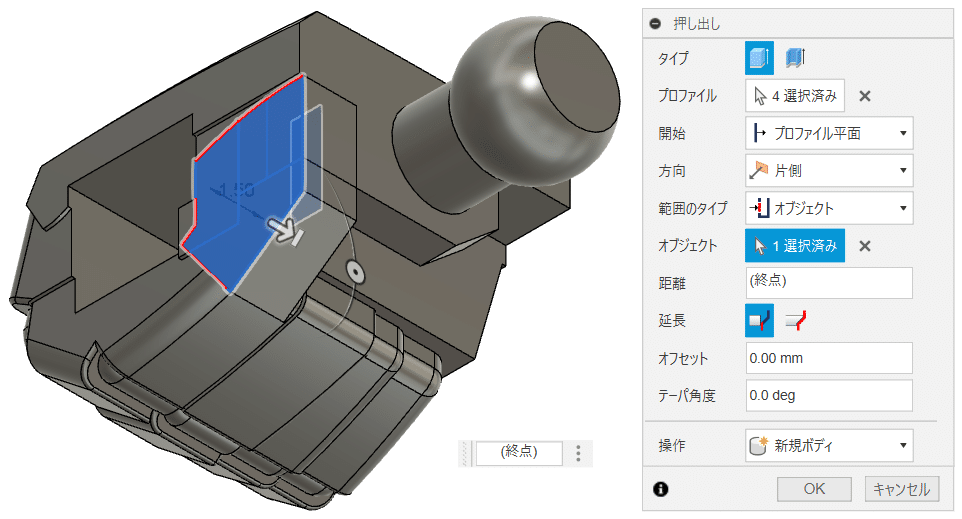

親指の付け根の形状を押し出す。

「拳_親指1」のスケッチの親指の付け根部分の境域を選び、親指の付け根の形状を押し出す。

押し出す範囲は、プロファイル平面から、1.5ミリ内側の入り組んだところにある平面までを指定する。

この際、新規ボディで作成する。(勾配の作成などの都合)

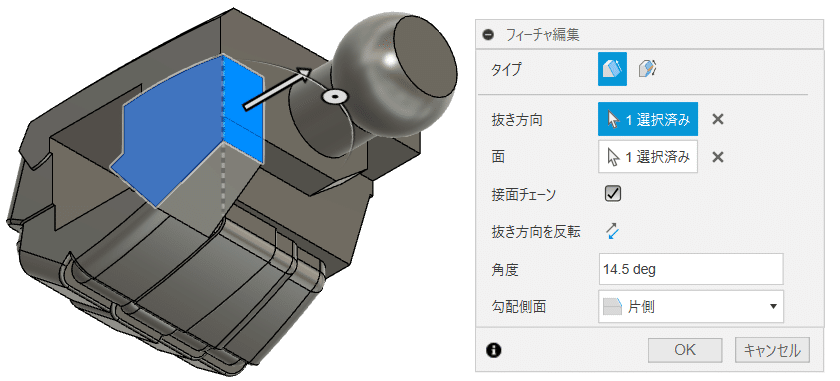

親指の付け根の外側に勾配を付ける

親指の手首側の平面を「抜き方向」に指定して、「面」に親指の外側の面を選び、指先に向かって広がる様に 14.5度の勾配を作成する。

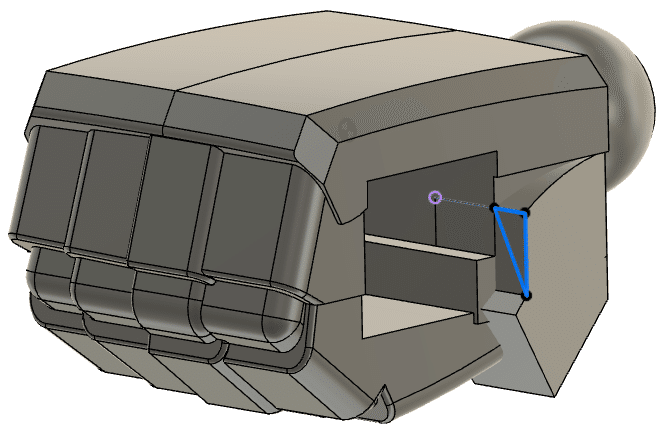

親指の付け根の甲側を斜めに切り取る

勾配を付けた部分の甲側を少し斜めに切り取る。

切り取る形状のプロファイルとなるスケッチを作成する。

勾配を付けた部分の、四角い穴と同一な平面をスケッチ平面として選び、新規にスケッチを作成する。

上図の様に三角形を作成する。

スケッチの名称を「拳_親指2」とする。

スイープカットで親指の付け根の形状を切り取る

上図の様に「拳_親指2」をプロファイルとして選び、パスは内面の甲側のエッジの円弧を指定して、親指の付け根のボディのみを切り取る。

切り取られない微小な部分が残らない様に「距離」を 1.2で、「方向」は「直交」で定義する。

親指の第一関節までの形状を作成する

「拳_親指1」のスケッチの親指の第一関節側の矩形の境域を選び、親指の第一関節までの形状を押し出す。

押し出す範囲は、親指の付け根の形状の内側の平面から 1.6ミリの距離を指定して、親指の付け根のボディとのみ結合して押し出す。

作成した形状の外側に勾配を付ける

作成した形状の指先側の平面を「抜き方向」に指定して、「面」に形状の外側の面を選び、指先に向かってすぼまる様に 7度の勾配を作成する。

一旦「勾配」のコマンドを終了し、再度コマンドを起ち上げ別方向の勾配を付ける。

作成した形状の手のひら側の平面を「抜き方向」に指定して、「面」に形状の外側の面を選び、拳の甲に向かって広がる様に 9度の勾配を作成する。

親指の第一関節の形状を作成する

親指の第一関節の形状のプロファイルになるスケッチを作成する

先程作成した形状の指先側の平面(第一関節と接する部分)をスケッチ平面として選び、新規にスケッチを作成する。

上図の様に、スケッチ平面の甲側、手のひら側、外側の三本の直線を内側に 0.2ミリオフセットする。

スケッチの名称を「拳_親指3」とする。

親指の第一関節の形状を押し出す

「拳_親指3」のスケッチの内側の領域をプロファイルとして選び、親指の第一関節を押し出す。

押し出す範囲は、プロファイル平面から 1ミリの距離を指定して、親指の付け根のボディとのみ結合して押し出す。

親指の第一関節の外側に勾配を付ける

親指の第一関節と指の付け根部分が接する平面を「抜き方向」に指定して、「面」に親指の第一関節の外側の面を選び、指先に向かってすぼまる様に 9度の勾配を作成する。

親指の指先の形状を作成する

親指の指先の形状のプロファイルになるスケッチを作成する

親指の付け根の第一関節側の側面(親指の付け根の一番外側の面から 0.2ミリ内側の平面)をスケッチ平面として選び、新規にスケッチを作成する。

上図の様に矩形を作成し、寸法定義する。

スケッチの名称を「拳_親指4」とする。

親指の指先の形状を押し出す

「拳_親指4」をプロファイルとして選び、親指の指先の形状を押し出す。

押し出す範囲は、プロファイル平面から、親指の付け根の外側から 0.2ミリ内側にある平面までとし、親指の付け根のボディとのみ結合して押し出す。

親指の指先の手のひら側に勾配を付ける

親指の外側の平面を「抜き方向」に指定して、「面」に親指の指先の指の腹側の面を選び、内側に向かって広がる様に 35度の勾配を作成する。

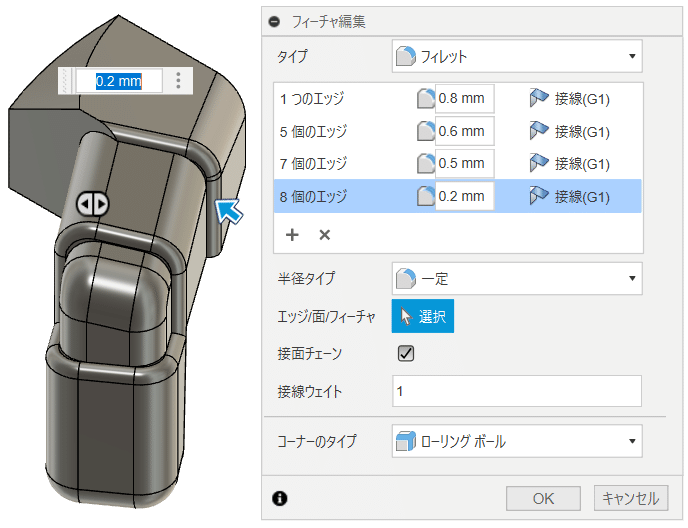

親指にフィレットを付ける

0.8ミリのフィレットを作成する

親指の第一関節の甲側のエッジに 0.8ミリのフィレットを作成する。

0.6ミリのフィレットを作成する

上図の様に、親指の背側の側面のエッジ5ヵ所に 0.6ミリのフィレットを作成する。

0.5ミリのフィレットを作成する

上図の様に、第一関節の表面の両側のエッジと指先のエッジ(腹側は除く)に 0.5ミリのフィレットを作成する。

0.2ミリのフィレットを作成する

上図の様に、第一関節と親指が接する面のエッジと、親指の付け根と第一関節までの指の境にある段差の表と側面のエッジに 0.2ミリのフィレットを作成する。

0.1ミリのフィレットを作成する

上図の様に、親指の側面と親指の腹、手のひら方向の面との境のコーナーのエッジに 0.1ミリのフィレットを作成する。

親指と拳を結合する

「結合」のコマンドで、「ターゲットボディ」を「拳」、ツールボディを親指に指定して結合する。

盾をジョイントする部品が取り付く部分に滑り止めを作成する

滑り止めの形状のプロファイル用のスケッチを作成する

「拳_側面形状」のスケッチを編集して、滑り止め形状のプロファイル用のスケッチを追加する。

上図の様に、濃い青色の部分がプロファイルとして選べる様に、四角い穴の指側の壁面にあたる部分に、二つの円弧を作成して寸法定義する。

滑り止め形状を押し出す

「拳_側面形状」のスケッチで追加した半月型の領域を二つプロファイルとして選び、滑り止め形状を押し出す。

押し出す範囲は、「拳」の甲の親指側の側面から 0.8ミリオフセットしたところから開始し、内側方向に距離で 1.4ミリ結合して押し出す。

この形状は、小さな部品の穴の内側の形状なので、計測することが出来ず、見た目の雰囲気で形状を定義しています。あしからず。

中指と人差指の指先の形状を修正する

樹脂の成型の都合なのか、人差指の指先は中指の指先と同じ大きさで一体化されている。

「面のオフセット」のコマンドで、人差指の指先の形状を中指の指先の形状と同じ大きさにする。

上図の様に、中指の指先と人差指の指先が接する面を選択し、親指側に 0.7ミリオフセットする。(0.7ミリは、親指と充分重なれば大きくても良い)

ここで「面のオフセット」のコマンドを使うには、中指のこの部分にフィレットがあると上手く行かない。

そのために、中指のこの部分にはフィレットを付けなかった。

小指側の側面に凹みを作成する

盾をジョイントする部品が取り付く関係か、小指側には小さな凹みがある。

この凹み形状を作成する。

凹み形状のプロファイルとなるスケッチを作成する

「拳」の甲の小指側の側面をスケッチ平面として選び、新規にスケッチを開始する。

四隅に 0.1ミリのフィレットを持つ矩形と、二カ所に 0.2ミリのフィレットを持つ矩形を一つずつ作成する。

上図の様に、「拳_側面形状」と「拳_小指」のスケッチ(形状)を基準に矩形を配置し寸法定義する。

それぞれの矩形の中の一辺は、四角い穴の内側エッジと同一線上拘束されている。

スケッチの名称を「拳_側面凹み」とする。

小指の付け根に凹み形状を作成する

「拳_側面凹み」のスケッチの小指側の領域をプロファイルとして選び、凹み形状を切り取る。

切り取る範囲は、プロファイル平面から開始して、上図の赤丸で囲われた頂点から更に 0.1ミリ内側に入ったところまでを切り取る。

小指側の側面の手首側に凹み形状を作成する

「拳_側面凹み」のスケッチの手首側の領域をプロファイルとして選び、凹み形状を切り取る。

切り取る範囲は、L字型の斜めの平面から開始して、距離で 0.1ミリ内側に入ったところまでを切り取る。

ここまでで「拳」の部品は完成しました。

以上が「拳」の部品の作成手順です。

今回は、自分のスキルと解釈に従った手順の紹介になってしまったので、現物とは少し乖離しているかもしれません。

また、他にも色々なやり方があるのではないかと思いますし、もっと手を掛ければ、もっと完成度の高いものが出来るのではないかと思っています。

皆さんもチャレンジしてみてください。

今回、出来上がったデータは コチラです。 ↓↓↓

投稿記事に関する、ご意見やご質問などありましたら、遠慮なくコメント欄に書き込んでください。

出来る限り、返答したいと思います。よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?