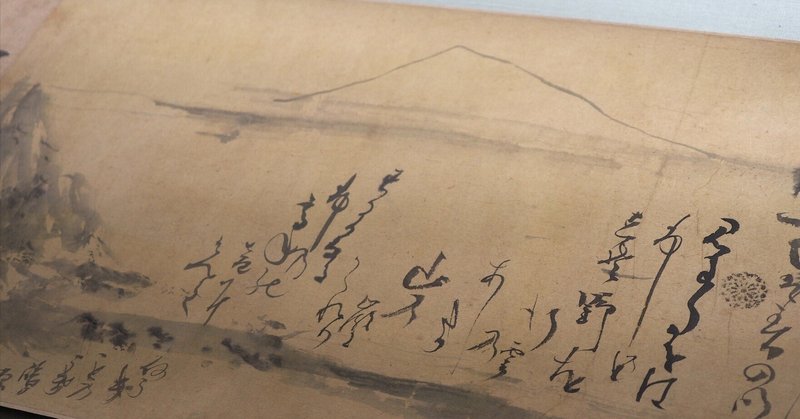

在原業平の気分で江戸へ旅した公家さん・烏丸光広の『東行記』

東京博物館(トーハク)では、特別展『本阿弥光悦の大宇宙』が催されています。その主人公の本阿弥光悦や、その友である俵屋宗達などと親しかったのが、烏丸光広(からすま みつひろ)さん。江戸初期のお公家さんです。

昨年(2023年)の夏には、この烏丸光広さんが和歌をしたためた、俵屋宗達の《関屋図屏風》がトーハクに展示されていました。美に対して敏感だっただろう本阿弥光悦さんや俵屋宗達さんと交友し、宗達さんの屏風に、仕上げの和歌をしるしたのですから、その書についても評価が高かったのでしょう。

そんな烏丸光広さんは、後水尾天皇→上皇からの信頼が篤く、江戸幕府との渉外担当を担っていたそうです。そのため、何度も京と江戸とを往復……その何度目かの時に記したのが、現在トーハクに展示されている《東行記》でした。

単なる日記かと思いきや《東行記》には、草稿……下書きが存在しています。その草稿は京都国立博物館に所蔵されてしまっているため、ネット上では、なにが記されているのかさっぱり分かりません……。ただ、草稿があるということは、単に私文書として書いていったわけではなく、公開前提で記していったことがわかります。

そんな《東行記》を詳細に見ていきたいと思います。

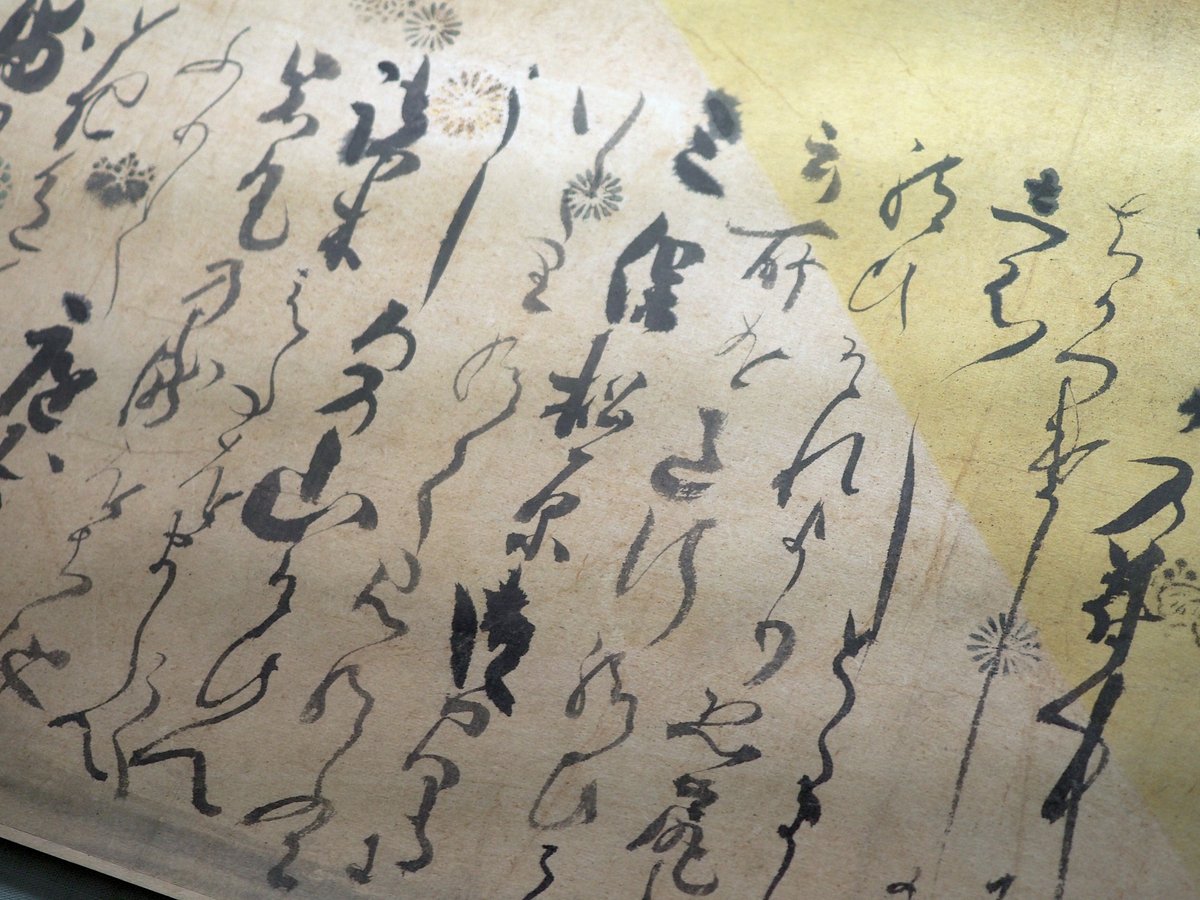

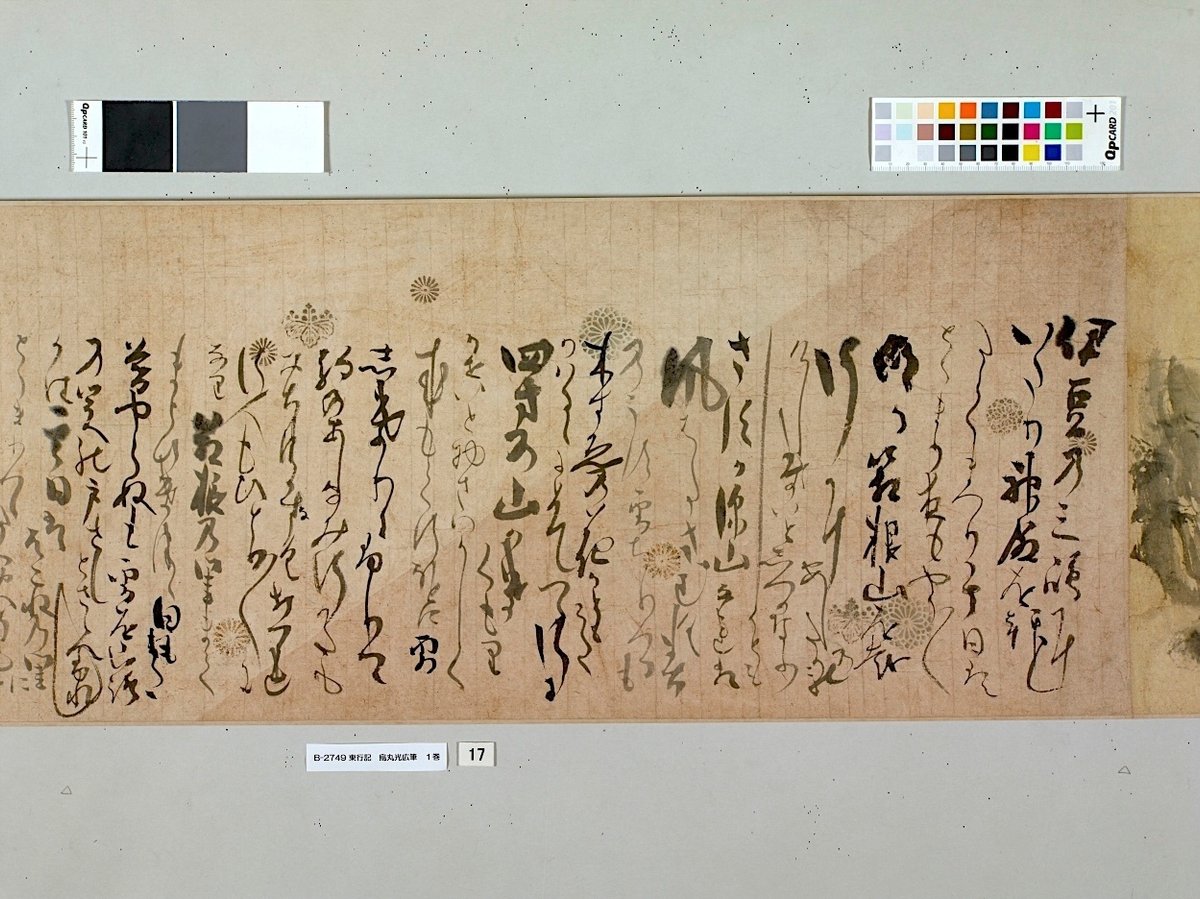

以下、わたしが撮ってきた画像だけでは、何が記されているのかさっぱり分からないため、東京国立博物館のアーカイブから画像を借りてきています。

■本阿弥光悦の書法を取り込んだ能書家

解説パネルでは、まず「近世初期の公家・烏丸光広は、細川幽斎に歌道を学び古今伝授を受けた歌人です」としています。もともと歌の得意な烏丸家の人なので、ここは当然なのでしょう。《東行記》にも、古人の歌を思いながら旅して、記録を綴っていったことがうかがえます。

そして歌だけでなく「本阿弥光悦の書法を取込み、速筆で奔放自在な書風を築いた能書でした」とも記していますが……これは「奔放自在な書風」という点には納得ですが……能書なのかについては、わたしには分かりませんでした。「どの辺が本阿弥光悦なの?」なんてふうにも思いましたが、そんな理由で、トーハクで特別展『本阿弥光悦の大宇宙』が開催中の今だからこそ、展示されているのでしょう。

そして烏丸光広は「生涯に何度か京から江戸に旅をしました」……というのは観光ではなく出張ですね。その東海道中で詠んだ和歌を「名所や景色の叙述をはさんで揮毫した」のが《東行記》です。

■京を出て東へ行った記録です

以下は《東行記》の「トーハクの画像」、そこに記してある文字の釈文、そして何となくの現代語訳、という順番で載せています。現在トーハクで観られるのは、その後半部になります。

都を出てあふ坂の関にいたり瀬田の長橋うちわたりてよめる

都を出て逢坂の関まで来ると、瀬田の長橋を渡りました。そこで詠んだ歌は次のとおりです。

しるしらぬ会とひかはす旅人の行とくるとにあふ坂の関

あふみる瀬田の長橋なかゝれとおもふ(ひ)そめたる君が代のとき

逢坂の関で、顔見知りでも知らない人とも、旅の行き先を尋ねたり教えたりしながら、多くの人が行き交う様子を見て、旅の気分が盛り上がってきた。

(ここでまた一首の歌を詠みました)

「逢坂の関を越えて、瀬田の長橋を渡ると、美しい景色が広がっています。この景色は、まるで天皇の御代が永遠に続くように、いつまでも変わらない美しさだと感じました」

なを行程に草津いしへの里土山をすきて鈴鹿山を行に伊勢の海ちかくちかく見えわたり八十瀬の浪に猶袖しほり旅衣のはるゝゝ行かたは関の地蔵とかや四日市といふ所をなん打過て

名張川沿いを進み、草津、石部、土山を過ぎて、鈴鹿山を越えると、伊勢の海がだんだん近づいて見えてきた。八十瀬の浪を見て、旅衣の袖が濡れるほど感動した。旅の行き先は、関の地蔵と呼ばれる場所らしい。四日市という所を過ぎた。

(ここでまた一首の歌を詠みました)

(以下は次の画像に記されている一首)

「八十瀬の浪の音を聞きながら、鈴鹿山を越えると、雪が積もっていた」

聲しきる八十瀬の浪はきゝいつるすゝかの山の雪そありける

いせの国桒名にとゝまり渡海七里夜をこめことさはかしく各舟にとりのり行程にたく火のかけほのかに浪のうへに見え侍りみな人それはほし崎とやらんいふをきゝて

影もたゝ幽に見て浪の上にたく火はよるのほし崎の山

「八十瀬の浪の音を聞きながら、鈴鹿山を越えると、雪が積もっていた」

※源氏物語にある『鈴鹿川 八十瀬の浪に ぬれぬれず 伊勢までたれか 思ひおこせむ』を思い出したかもしれません。「わたしは鈴鹿川を涙ながらに渡って伊勢へ行くけれども、誰も伊勢にいるわたしのことなんて思い出してくれませんよね……トホホ」

伊勢国の桒名に泊まり、七里の海を渡りました。夜が明けたので、それぞれ舟に乗り込み、出発しました。すると、行程の途中で焚き火がかすかに浪の上に浮かんでいるのが見えました。皆が「あれは星崎というらしい」と言っているのを聞いて……(ここでまた一首の歌を詠みました)

「影もたたないほど暗い夜空に、浪の上に焚き火が燃えているのが見えました。それは、夜の星崎の山のように見えました」

夜明もて行ほとに北のかたになこやの城も見え侍りそれより尾張のあつたのみやにつきしかは神のゐかきの跡とめて見え侍しにある人櫻花ちりなんのちのかたえには松にかゝれる藤をたのまむといへるは此神の詠吟なりとかたりあへる

咲花にあけのゐかきをこえぬとも見まくほしさは神もいさめし

ひるの程しはし宮にやすらひて道はる/\行すきけるを煙しき寺ありけるをとひ侍けるにこれはかさ寺といへりけれはたちより見侍りて

夜が明けるにつれ、北の方に名古屋の城が見えてきました。そして、尾張に到着し、熱田神宮に参拝することにしました。神宮の境内にはいたるところに花が散り、特に桜の花びらが風に舞っています。その中で、松にからまる藤を見て感動し、これは神の詠吟だと言い合いました。

(そこでまた一首の歌を詠みました)

「熱田神宮の神域に咲く桜を、明けの暗い時間帯でも見たいという私の強い思いを、神様もきっと止めることはないでしょう」

昼頃、しばらくの間、神宮に参拝して休憩していた。その後、道を歩きながら進んでいくと、煙が立ち上っている寺があったので、尋ねてみると、これは笠寺という寺だと教えてくれました。そこで立ち寄って見学し……

(ここでまた一首の歌を詠みました)

咲花にあけのゐかきをこえぬとも見まくほしさは神もいさめし

ひるの程しはし宮にやすらひて道はる/\行すきけるを煙しき寺ありけるをとひ侍けるにこれはかさ寺といへりけれはたちより見侍りて

行人もきて見よかしとかさてらに雨のふる日をたよりにそまつ

とよみてなるみ野を行になきさにあまる田靏のこゑを聞侍りて

風吹は音になるみの……(次の画像へ)

「笠寺に咲く桜を、誰もが訪れて見ればいいのにと思います。雨の日でも、この桜を頼りに訪れてほしいものです」

そう一首を詠んでから鳴海野(なるみの)を歩いていると、遠くの方から聞こえてくる田靏(たず)の声が、鳴る海の音のように聞こえてきました。

(ここでまた一首の歌を詠みました)

「風に乗ってさらに音が大きくなり、海の中から聞こえてくるように聞こえたと思ったら、いつの間にか消えてしまっていました」

風吹は音になるみの浪間より明るなきさにたつそなくなる

猶ゆき/\て三河の国にうつり八はしを見侍るへきとてたつね行にそのあとしもなしそこの里人にとひ侍りけるにもいつこをそれといふへきしるしともなく田のかしこにありて桧木の柱ともなきものなとをこれなん八橋なりといひけれは

とはれてもなにを三河の八橋とことふる事をかきつはたかな

(ここでまた一首の歌を詠みました)

「風に乗ってさらに音が大きくなり、海の中から聞こえてくるように聞こえたと思ったら、いつの間にか消えてしまっていました」

さらに旅を続けて三河の国に移り、観光名所である八橋を見ようと思って探して行くと、その跡形も残っていません。そこでその土地の住民に尋ねても、どこを八橋と言えばいいのか分からず、田んぼのあちこちにヒノキの柱のようなものなどが立っているだけで、「これが八橋です」と言うんです。

(ここでまた一首の歌を詠みました)

「尋ねられても、三河の八橋がどのようなものだったのか、詳しく説明することはできません」

※『伊勢物語』で、京からやってきた男が、旅の心境を詠んだ歌が「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」

※鎌倉時代に、後深草院二条という女性が書いた紀行文『とはずがたり』のなかで、「八橋といふ所に着きたれども、水行く川もなし。橋も見えぬさへ、友もなき心地して……『われはなほ蜘蛛手(くもで)に物を思へどもその八橋は跡だにもなし』」と記しています。烏丸光広は、このことに絡めて「八橋とことふる事をかきつはたかな」……と、「八橋という大昔(事古)のことを、書き記すことはなにもありません(もちろん「カキツバタ」と韻を踏んでいます)」と詠ったのかもしれません(完全推測)。

とはれてもなにを三河の八橋とことふる事をかきつはたかな

八橋を見給ひてふりちりうの里へはるかに出給ふにいとまつしけにいゑ居と

わつかにやとり給ふへき所もおほへさりけれともわりなく一夜をとゝまりちりうといふ名をたいにて

秋過て春にもなれはこのさとに米いちりうももたぬ民哉

明行道すから罡崎の城をすき大ひら川を打わたり吉田に一夜とゝまりて

八橋を見学した後、知立(ちりゅう)の里へ遠く旅立つことになりました。別れがたい家々に別れを告げ、僅かながら泊まる場所を見つけるのも難儀でした。思いがけず一夜を過ごすことになり、その場所の名が「知立」だと聞いて、感慨深い思いに浸りました。

(そこでまた一首を詠みました)

「秋が過ぎても春になっても、この里には米一粒(いちりゅう)も持たない人がいるのだろうか」

明行道すから罡崎の城をすき大ひら川を打わたり吉田に一夜とゝまりて濱なのはしも近くなるしほ見坂を越行けれは南海まん/\と見えわたりけるに

あしひきの山路越てしほみ坂南の海のいかてもしられす

浪のうつまさこの数をひろひつゝはまなの橋とたれかいひけん

猶ゆく程にしらすかと云所を過侍りて浪もあらひの濱より舩に(……次の画像へ)

明行道(みょうぎょうどう)を通り、罡崎(こうざき)の城を過ぎて、大平川を渡り、吉田に一泊して、浜名の橋も近くなった。潮見坂を越えると、南の海が一面に広々と見えてきました。

(ここでは二首を詠みました)

「足曳きの山路を越えて潮見坂にたどり着くと、南の海の果てが見えず、息を呑むほどでした」

「汀に打ち寄せる波の数をかぞえるように、あなたへの想いを数えようとしても、数えきれないほどだ。そこで、浜辺に橋を架けて、あなたと渡ろうと思う」

猶ゆく程にしらすかと云所を過侍りて浪もあらひの濱より舩に乗まひ坂と云所にあかり濱枩風の音きく里に一夜をあかしかけ川の城を過新坂の麓のやとり各駒の足やすめやすらひけるに所の名物なりとて蕨をしたゝめたる物なと出しけるに新坂をしゆやうさんと云へきにやわらひを朝暮もちひぬる里人はくいしゆくせひにや成侍るらんなとたはむれける

途中でどれだけ進むか分からない状況で、あたりを見ている。海の浜から船に乗り移りながら。坂を越えて、灯りの灯った海辺の里で、浜枩風(海辺の風)の音が聞こえる。一夜を過ごし、朝が近づく中、川の城を越え、新坂の麓にある宿に泊まって。旅の動物たちも足を休め、安らぎを得て。その地域の名物として、蕨(わらび)の新芽を摘んで提供されて。新坂をしゆやうさん(ゆっくりとした)と言いながら。やわらぎを持ち朝暮れも保ちながら、里の人々はのんびりとくつろぎ、このままで成り行きに任せるでしょう、と語りかける。

新坂をこえんと足をやすめをく宿にわらひわらひのもちつきの駒

とたはむれつゝ小夜中山を越行に西行法師の命なりけりとよみしもこゝにやと昔をしのふもよほされて

いにしへをおもひそ出る年たけてこえし道ある小夜の中山

と讀嶋田を過行大井川を打わたりぬるに都におなし名さへ聴まほしくおほえ侍る

いとはしな浪かけぬとも大井川同じ名におふ都なりせは

新坂を越えようとして、足を休める宿で、餅つきをしている馬を笑いながら見物していた。 西行法師が「命なりけり」と詠んだ小夜中山を越えていくと、昔のことを思い出した……そこで一首詠んでみました……

※平安時代の西行法師が詠んだのは「年たけてまた越ゆべしと思いきや命なりけり小夜の中山」という、平家物語にも引用されている一首。平安時代の当時、小夜の中山は鈴鹿や箱根と並ぶ東海道の難所。西行は小夜の中山を二回越えていて、二度目の69歳の時に詠ったのが先の一首……「年老いて、再び越えることができるとは思わなかった。命があるからこそ、こうして越えられるのだ。小夜の中山よ」といった感じの意味の歌です。(おそらく)その歌を思い出しつつ、烏丸光広は以下の歌を詠みました。

「年老いて再び越える小夜中山、昔と同じ道がある」

島田を過ぎて大井川を渡ると、都と同じ名前の川が流れている。 波が立たなくても、大井川は都と同じ名前なので、懐かしく思われる。

※京の桂川の上流部を「大堰川(おおいがわ)」というそうです。

と打詠めて行日数程へて藤枝につきしかは一夜をとゝまり明て行程にうつの山にいたりぬるにつたのほそ道越し昔の人の現も夢に成ぬるよとおもひ侍りて

こえしその人をむかしのうつの山うつゝも夢になりて過けん

するかの苻中にちかつきしかはしはしとゝまり給ひそれよりゑ尻と云所を過行給ひて三保松原清見寺にいたり給て見給ふにうしろの山そひへて諸木えたをましへ岩尾の瀧をち池ふりて庭前の櫻

そんな風に歌を詠みながら旅を続け、数日かけて藤枝に着いた。そこで一泊して、翌朝、行程にある宇津の山へ向かった。蔦の絡まる細い道を越えていくと、昔の人が詠んだ歌のように、現実と夢の区別がつかなくなったような気持ちになった。

※『伊勢物語』で「蔦の細道」として知られる宇津ノ谷峠を超える山道でのこと。『伊勢物語』では「駿河なる宇津の山辺の現にも夢にも人に逢はぬなりけり」と「宇津の山辺は、現と夢の区別がつかないような美しい場所である。しかし、その美しい場所でも、あなたに会えないのは寂しい」と詠っています。その歌に共鳴するように烏丸光広が詠ったのが……「こえしその人をむかしのうつの山うつゝも夢になりて過けん」

「あの旅で出会った人は、今はもう昔の人になってしまったのだろうか。宇津の山も、夢のように過ぎ去ってしまったのだろうか」

駿河国の府中(現在の静岡市駿河区)に近づくと、しばらく滞在した。その後、江尻という場所を過ぎて、三保松原にある清見寺にたどり着いた。寺を見てみると、背後の山が連なり、様々な木々が茂り、岩尾の滝から水が流れ落ちて池を満たし、庭前の桜が美しく咲いていた。

※三保松原と富士山、それに清見寺を組み合わせた構図は、水墨画などでポピュラーな画題だったようです

諸木えたをましへ岩尾の瀧をち池ふりて庭前の櫻花色香ことなり浦のけしきはしつかにして入海の浪こまやかにかすむあなたは三保の枩原ゆふ日のかけうしほにうつろひ沖行舟かすかにそれかあらぬかとうたかはるゝに帰る鳫の聲するをりしも三日月のかけかたふき鐘の響も長閑なるよそほひまことに心もことはもおよひかたき春の夜の一時をおしみしをけに此おりにやとめて給ひこのまゝ酒すゝめ興し

清見かた関守人はなけれとも浦のなかめにたひとまりけり

三保の松原の周辺の木立を背に、岩尾の滝から水が流れ落ちる池。そのほとりには庭があり、桜の花が咲き誇り、甘い香りが漂っています。海岸線は静寂に包まれ、打ち寄せる波は優しく穏やかに見えます。夕日に照らされた三保の松原。浮かぶ船や霞む景色は、まるで帰る場所を失った旅人のように、心を惹きつけます。海鳥の声、三日月の美しい姿、遠くから響く寺の鐘の音は、静寂な夜に溶け込み、心安らぐ春のひとときを演出します。思わず足を止めて、この場所で酒を飲みながら、静かな夜を満喫したくなるでしょう。

「清見かた(清見関)の関所の番人はいないものの、浦の景色を眺めながら一息ついています」

※清見の寺や関所があった清見潟(きよみがた)は駿河国の歌枕になるほどの景勝地。平安時代までは関所が機能していて、万葉集の時代から歌に詠われていた場所です。

※清見関連の歌は無数にあるため、烏丸光広がどの歌を思い出していたのか分かりませんが、新後撰和歌集には、京極為子が詠んだ、次のような一首がありました。

「清見がた浦風さむきよるよるは夢もゆるさぬ波の関守」

清見潟の冷たい風と波の音に心を奪われ、夢も眠れない夜を過ごしたといった意味でしょうか。

※また西行であれば、次のような歌を詠んでいます。

「清見かた沖の岩こす白波にひかりをかはす秋のよの月」

または「世につかへぬへきゆかりあまたありける人の、さもなかりけることを思ひて、きよみつにとしこしにこもりたりけるに、つかはしける」という詞書の後に……

「このはるはえたえたまてにさかゆへしかれたる木たに花はさくめり」

(この春は、枝も葉も全て枯れてしまったように見えた桜の木が、それでも花を咲かせている)

清見かた関守人はなけれとも浦のなかめにたひとまりけり

西になる日は入海をへたてつゝかすむひまよりみほの松原

清見寺の鐘も暁ちかくつきわたるおりしもたち出行ほとに冨士の根も雲よりうへはいさしらすみえぬるほとにいとたかふしてみる/\行は時しらぬ雪のはたへしろたへにかすみのころもたなひきかゝるあしたか山を見やりかむ原とやらんをはる/\と舩よはふ冨士のすそ野を日も暮かたに打わたり夜半にや行かむよみしうき嶋かはらを行過侍り

冨士の根の雪こそ……

「清見かた(清見関)の関所の番人はいないものの、浦の景色を眺めながら一息ついています」

「太陽が西に沈む頃、入海を隔てて、かすみの間に三保の松原が見える」

清見寺の鐘が夜明け近くまで響き渡る頃、ちょうど旅立ち出ようとする時、富士山も雲の上のはるか彼方にかすかに見える。非常に高くそびえているように見える。時雨れた雪の果て、白妙な霞の衣をまとっているように見える足柄山。見渡す限り広がる原っぱ、遠く船が行く。富士山麓を日も暮れようとする頃渡る。夜中に着くだろうか。詠み人知らずの「浮き島か原」を通り過ぎて行った。

冨士の根の雪こそ時はしらすともかすむそ春の明ほのゝ空

見わたせはふしのすそ野を行雲のあしたか山の嶺にかゝれり

するかなるふしの高ねの音にそへて何うきことのうき嶋か原

「富士山頂の雪は、時が移ろうことを知らないが、春の明け方の空には霞んでいる」

「見渡してみると、富士山麓には行く雲が足柄山の峰にかかっている」

「すごいことだ、富士山頂の風の音とともに、何と悲しいこと浮き島か原だ」

伊豆の三嶋にいたり神殿を拝したてまつり其日はとゝまり夜もやう/\明る箱根山を越行にあしたか(の)のけしきいとしつかなりしかともさすか深山なれは風はたさむく春のうす雲ちりくるも木すゑの花かともうたかはるゝにめてつゝ行に四方の山かきくもりかせいと物さはかしく成もて行ほとに雪しきりにふりつゝ駒のあしなみ行かたもおちつかま(な)く打つれ行人もひとり/\になり箱根の里まてまとひきつゝ日もまた暮やらぬも雪を山路の関の戸さしとさゝへふれしかは其日ははこねの里にとゝまりて

伊豆の三島まで行き、神殿を参拝してその日はそこに泊まった。夜も明け方近くまで明るく、箱根山を越えて行く。足柄の景色は美しいが、さすが深山なので風は冷たい。春の薄い雲が流れてくるのも、木の枝の花かと見紛うほどだ。歌を歌いながら進んでいくと、四方の山は雲に覆われ、景色はますます寂しくなっていく。雪がしきりに降り続き、馬の足跡も定まらず、一緒に旅していた人も一人、また一人と離れていく。箱根の里までたどり着く頃には、日も暮れようとしていた。雪で山路の関の戸が閉ざされ、通ることができないので、その日は箱根の里に泊まることになった。

行人もひとり/\になり箱根の里まてまとひきつゝ日もまた暮やらぬも雪を山路の関の戸さしとさゝへふれしかは其日ははこねの里にとゝまりてたく火のもとによりけふのうさなとかたりあへる

箱根山はるともいさやしら雪のみちふりかくし行かたそなき

さてそれよりさかみの国菊川の宿をなん見侍りける

むかしよりかはらてこゝにすむ水のをときく川の末はたゝせし

それより小磯大磯藤沢とつかほとかやかたひらの宿よりかな川とやらんに打過手をゝりてかそふれは三月十一日に江戸へなんつき侍りぬる

旅人が一人一人と箱根の里に着き、日が暮れそうになっても雪が降り続いて山道の関所が閉ざされてしまった。その日は箱根の里に泊まって、火を囲んで今日の苦労や旅話をした。

「箱根山は遠くから見ても美しく、雪で道が隠れて行き方がわからなくなった」

それから上方の国にある菊川の宿に着いた。昔からここに住む水神を祀る川があって、その流れは豊かだった。それから小磯、大磯、藤沢と次々と平野の宿を通って、金沢という川に架かる橋を渡って江戸に着いた。それは三月十一日のことだった。

江戸に到着した3月11日で《東行記》は終わります。もっと詳細に旅の様子を記してよ! とも思いましたが、歌紀行文の内容は、このくらいの内容の密度で十分だったのかもしれませんね。それにしても、烏丸光広さんの文字は、奔放でしたね。地名の漢字については、なんとなぁく読めましたけれど、そのほかは、ほとんど読めませんでした。まぁでも何が書いてあるかのモヤモヤは払拭できて良かったです。

それではまた

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?