酒井抱一と千住酒合戦……そして鈴木其一〜『琳派の花園あだち』(2) @足立区郷土博物館

江戸の千住といえば、今は「北千住」と呼ばれる地域です。そんな千住と、千住を中心にした足立区一円に、「千住琳派」と呼んでもよさそうな文化が酒井抱一によってもたらされます。

■千住の俳人絵師・建部巣兆と大坂の中村芳中

その「千住琳派」を紹介しているのが、足立区郷土博物館で開催されている特別展『琳派の花園あだち』です。ただし、足立区の博物館だということと、琳派の広がりが単に千住の町衆に限らず、足立エリアの豪農などへまで広がっていったということで「千住琳派」とはせず、あくまで“足立”の琳派という位置づけとしているようです(推測)。

ただし、琳派というトレンドが酒井抱一によってもたらされたというのは、もしかすると単なる思い込みかもしれません。展示会を見ていると、たしかに酒井抱一によって深く浸透したのは間違いないようですが、琳派のトレンドは、酒井抱一が千住と関わり合う以前から、既に千住には流れていたこともうかがえました。

というのも、酒井抱一と千住を橋渡しした建部巣兆が、大坂の俳人であり絵師である中村芳中とも交流していたからです。

中村芳中は、大坂出身の俳人であり絵師でした。1799年に江戸に来て以来、大坂と江戸を往復するようになります。江戸では多くの絵師や俳人と交流しましたが、その中の一人が千住に拠点を置いていた建部巣兆だったのです。

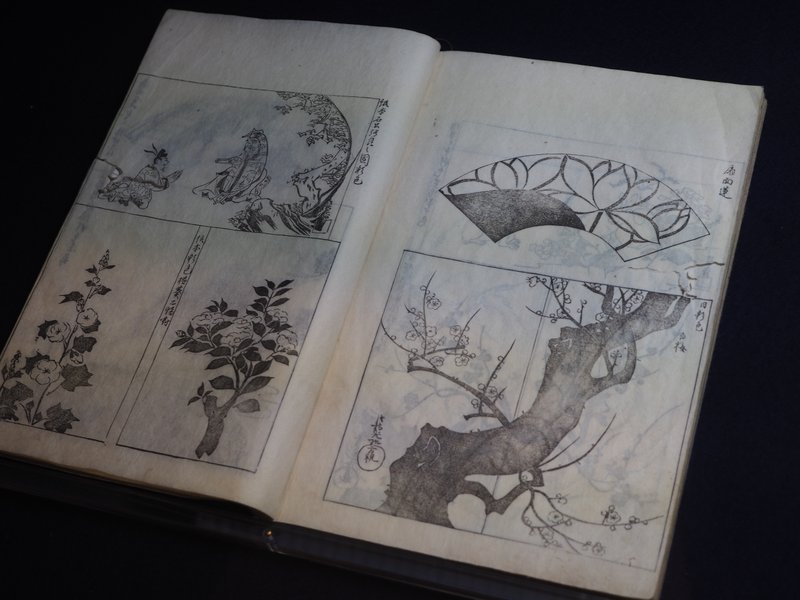

建部巣兆などの千住の文人墨客との交流が関係していたか分かりませんが、中村芳中は、1802年には『光琳画譜』を江戸で上梓しています。これは「光琳」という名を冠していますが、尾形光琳の作品集ではなく、あくまで尾形光琳の作品からインスピレーションを受けた、彼自身の作品集です。

建部巣兆は、千住・足立の旦那衆を集めて「千住連」というグループを形成していましたが、同時に東北や京大坂の人々とも交流しました。その中の一人が、当時、大坂から江戸へ来ていた中村芳中でした。

「寛政12(1800)年刊行の句集『徳万歳』では地元、千住・ 足立の俳人の作品に大坂の絵師、中村芳中が挿絵を描いています」(解説パネルより)

江戸期の千住宿である足立区千住仲町の個人蔵の、中村芳中の作品として、『十時庵図 (諸家寄合句画巻)』が展示されていました。これは、江戸の友人の鈴木道彦の庵を描いたもの。鈴木道彦は、仙台出身の俳人なのだそうです。

その隣には、残念ながら撮影禁止でしたが、三羽の鶴が重なり合って垂直に落ちていく様子を描く、『落下鶴図』という作品が展示されていました。中村芳中も、建部巣兆を介して、千住に多くの足跡を残しているのです。

■尾形光琳の百年忌の法会と『光琳百図』

ということで、琳派に私淑していた中村芳中が、「尾形光琳っていうすごい絵師がいたんだよ」と、千住にいた建部巣兆に話していた可能性は高いです。

推測でしかありませんが、建部巣兆は「すぐ近くの下谷に、尾形光琳に私淑する、酒井抱一さんという方がいますよ」と、中村芳中に語ったかもしれません。「私も直接は見識はありませんが、中村芳中先生がいらっしゃっていると伝えて、今度一席設けましょうよ」と、建部巣兆が中村芳中と酒井抱一を誘ったかもしれません。

可能性として考えられるのが、中村芳中が尾形光琳に私淑していた影響で、酒井抱一も尾形光琳の研究するようになったというもの。

ただし、偶然に2人だけが100年前に亡くなっている尾形光琳に注目した……というのも考えづらい気がします。むしろ江戸の風流人の間で、尾形光琳のリバイバルブームが起きつつあったのではないでしょか。

そして酒井抱一は1815年に、尾形光琳の百年忌の法会を行なうわけです。どこで開催されたのかは分かりませんが、尾形光琳の作品を展示する、いわば美術展のような側面もあったようです。さらに百年忌の法会に向けて『光琳百図』を編集します。これは法会には間に合わなかったようですが、その頃には既に酒井抱一や、親友の谷文晁と、千住の旦那衆との関係は確立しつつありました。その谷文晁から、酒井抱一の『光琳百図』が足立江北の船津家に渡され、伝来しています。

「谷文晁の弟子の一人、舩津文渕の家に伝わったことから、酒井抱一から文晁へと渡されたものである可能性が考えられます」解説パネルより

『菊が活けられた壺と、壺の側に寝そべる少年が描かれ、その上には「山にいて 七百歳や 菊 の酒」と句が記されています』解説パネルより

■酒井抱一と「千住酒合戦」

千住の旦那衆の知的好奇心を満たしていった建部巣兆は、1814年に亡くなります。その翌年、つまり酒井抱一による尾形光琳の百年忌の法会と同年に開催されたのが、「千住酒合戦」というイベントです。このイベントが、建部巣兆の没後も、酒井抱一一門と千住との関係をつなげることになります。

「千住酒合戦」は、単にお酒の飲み比べ大会をしようというだけでなく、その様子を記録することも目的の1つだったようです。そして千住酒合戦に招かれた文人たちが、その様子を記録した合作の巻物が『高陽闘飲図巻』です。

前回のnoteに記した通り、『高陽闘飲図巻』の制作には、そうそうたるメンバーが名を連ねています。

まずは酒井抱一と、その親友である谷文晁と亀田鵬斎、さらに大田南畝(蜀山人)です。そのほか谷文晁の養子である谷文一。狩野派の狩野素川彰信や市河米庵の実父である市河寛斎までいます。

「千住酒合戦」の一回目は、文化12年(1815)に開催されました。千住一丁目の飛脚問屋、中屋六右衛門の家なのか店なのかが会場になりました。

この図巻が完成するのは、一回目の2年後、第二回「千住酒合戦」の時です。図鑑がお披露目されると、江戸の内外で評判となったといいます。

番付の部分だけを切り抜きました

上の写真の番付部分を除いたところ

『高陽闘飲図巻』が話題となったからか、番付なども作られます。名前とともに、どこから来たのかも記されていて面白いです。千住や立石、吉原などの近所からの参加者が目立つが、少し離れた馬喰町や蔵前、なかには下野や「会津旅人」と記されている人もいます。

一位は品川宿の上総屋専太郎で3升8合を飲んだそうです。また男性ばかりではなく、2升8合を飲んだ吉原女芸者の「花立のせい」さん、1升5合を飲んだという芝の15歳の「黒川きく」さんなどの女性や、向島白鬚前から参加した米吉さんなどは、12歳の若さです。

「千住酒合戦」の様子を記した書。男女が参加していたことが描かれています

二度目の「千住酒合戦」は、千住の源長寺で開催されます。飲み比べをすると同時に『高陽闘飲図巻』のほか書画幅を陳列する「新書画展観会」という位置づけだったようです。

また、この第二回「千住酒合戦」では、下戸の酒井抱一が下絵を担当した、大きな盃が用意されました。

江戸時代・文化14年(1817)・木製漆塗 一口・足立区千住仲町 個人蔵

盃は、筑波山を背景に、川辺に三羽の都鳥が遊ぶ姿が黒漆で描かれています。都鳥といえば、在原業平の歌から、昔から隅田川を象徴する鳥とされています。隅田川のほとりである、千住宿で開催された「千住酒合戦」で使われるのに、ふさわしい画題だと言えます。

名にしおはば

いざ言問はむ都鳥

わが思ふ人は

ありやなしやと

上の大盃を入れた箱のフタの裏側には、谷文晁が詠んだ句を、太田南畝(蜀山人)が書き記したそうです。ものすごい豪華メンバーですね。

月雪や

つくなりまつは

酒の春

〜文てう〜

解説パネルの訳によれば「酒席についたなら、風流を愛でるのも良いが、まずは酒を飲みたい」とあります。洒落が効いていて、楽しかっただろう情景が思い浮かびます。

■千住に残された酒井抱一の作品と、弟子の鈴木其一

二度の「千住酒合戦」によって、酒井抱一と千住とのつながりは深いものとなっていったと言います。

当初の「千住酒合戦」では、『仏説摩訶酒仏妙楽経』に描かれた「酒仏」の絵が大勢に配られました。亀田鵬斎・谷文晁・酒井抱一と言えば下谷の仲良しトリオです。

江戸時代後期から明治時代の著名な絵師や書家87名の作品をまとめた書画帖です。 琳派の絵師の中からも、酒井抱一「菫(すみれ)」や鈴木其一の「鈴虫」、鈴木其一の長男、鈴木守ーなどの作品も載っています。

1817年に開催された第二回「千住酒合戦」のあと、1819年には中村芳中が、1823年には太田南畝が、1828年には酒井抱一が亡くなります。その後は主に鈴木其一が、千住と関わることになる(谷文晁はどうしたんでしょうね)。

とはいえ、鈴木其一は酒井抱一の門人とはいえ、姫路(酒井雅楽頭)藩士として仕えていました。本来ならば、主の酒井抱一が亡くなったのですから、姫路藩へ帰るのが一般的だったでしょう。ただし、鈴木其一は、酒井抱一の没後も、姫路藩に出仕している様子が、あまりありません(藩主と一緒に一度は姫路へ行った記録があるようです)。その答えは、Wikipediaに記されていました。

其一は抱一の四十九日を過ぎてすぐ、文政12(1829年)2月に願い出て、それまでの家禄を返上する代わりに一代画師となった。普通なら姫路藩士として通常の勤務に戻るのが通例であるが、一代画師を選択したのに其一の特異性をみる意見もある。5人扶持・絵具料5両を受け、同時に剃髪し、天保3年(1832年)11月には絵具料を改定されて、9人扶持となる。

今回の『琳派の花園あだち』では、鈴木其一の作品もいくつか展示されていました。とはいえ、最も迫真の作だったのは、いわゆる琳派的なものではありませんでした。残念ながら撮影禁止でしたが『昇龍図』という、黒雲をかき分けて上昇する龍の姿を、水墨画で描いた作品です。

そのほかには、千住の文人たちとの合作がいくつか観られます。

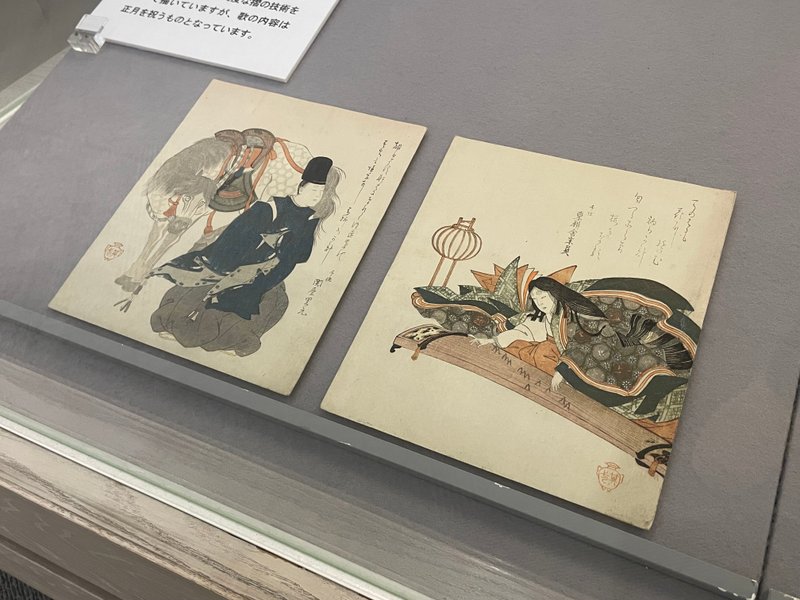

その一つが其一が下絵を手掛けた一対の摺物(すりもの)『小督局・源仲国図』です。歌は千住の文人が記しています。

絵は、秋の嵯峨野が舞台となる 『平家物語』の一場面を、 高度な摺の技術を用いて描いていますが、 歌の内容は正月を祝うものとなっているそうです。

もう一つが、千住の文人、関屋里元の死を悼み、縁の深い文人の絵と詩句を集めたもの。計五図の挿絵のうち、 鈴木其一が夜桜を、船津文渕が白木蓮を描いています。

墨のグラデーションや紙の凹凸をいかして、夜桜をあらわす其一の挿絵には、高度な摺の技術がうかがえるそうです。

鈴木其一_

村越其栄は、鈴木其一に琳派の図様を学ぶ。下谷から千住に引っ越して、1840年に寺子屋「東耕堂」を開く。

船津文淵 谷文晁の弟子

村越向栄は、村越其栄の息子。寺子屋「東耕堂」を継ぎ、のちに「私立村越小学校」となる。1840年生まれ。

中野其玉 鈴木其一の門人

関屋圭明_

↑文政12年(1829) の千住酒合戦には男女双方が参加していますが、女性を描いた絵は本作のみです。なお絵師は酒合戦の翌年に、大坂から江戸に来た高嶋千春なので、本図は写しと考えられています。

文化14年(1817)

第2回目

再会酒合戦

千住掃部宿の源長寺で開かれ、「再会」酒合戦といいました。前年の 文化13年には一回目の酒合戦番付が発行され評判をよび、この会

でも新たに大盃を調製した ほか1回目の酒合戦絵巻 (高陽闘飲図巻が披露され ました。記録 「旧考録稿本」 によると、この時も多くの 人々が集まり盛会であった ことが判ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?