江戸時代の観光マップを見ながら、ぶらりと浅草寺を散歩してきました

寒い寒いと薄手のブランケットを、眠りながらも必死で身体に巻き付けていると、まだ眠いのに目を覚ましてしまいました。最近は、そういう朝の目覚めが多いです。

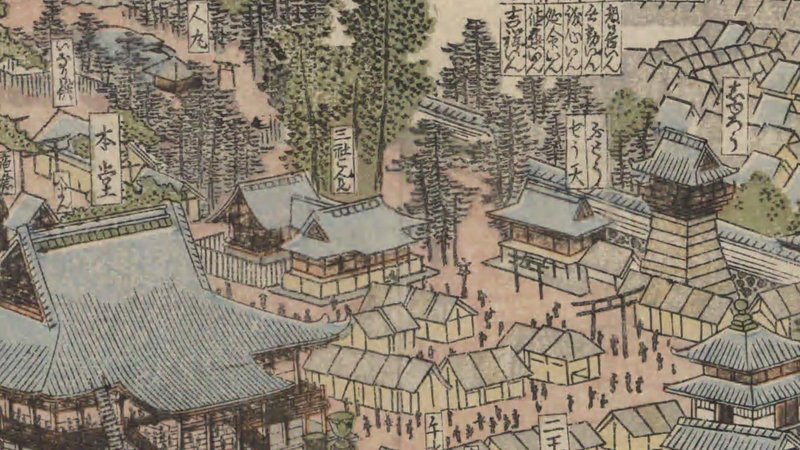

東都金龍山浅草寺図という、江戸時代に描かれた観光マップがあると知りました。時々、こうした街中を鳥瞰した地図が、観光地などで配られていますよね。江戸時代にも同じようなのがあったということ。

調べてみると、国立国会図書館のデジタルコレクションにあったので、スマートフォンへ画像をダウンロードして、浅草寺へ行ってみることにしました。ちなみに当図は、葛飾北斎の弟子である葵岡北渓が描いたものを、明治期に再販したもののようです。

まずは正面から……ではなく、裏口というか北側から入っていきます。

いろいろと調べていたら、素敵な浅草寺の浮世絵を見つけたので、おまけに載せておきます。今度は、浅草寺の浮世絵を集めてみるのも良いかもしれないなぁ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?