【美術展レビュー】トーハクで開催中の常盤山コレクション(1)

『創立80周年記念 常盤山文庫の名宝』が始まると聞いて、土曜日に東京国立博物館(トーハク)へ行きました。久しぶりに開館時間の9時30分頃に正門前に着くと、驚くほどの人…人…人…。それでも、ほとんどの人が特別展の会場である平成館へ向かい、入場して直接東洋館へ足を運ぶ人はほとんどいませんでした。

常盤山文庫は、菅原通濟さんという怪しい実業家が、自身のコレクションを公開しつつ、研究を進めるために昭和18年(1943)に、自宅のあった常盤山の名前を冠して設立しました。そのコレクションには、国宝2点をはじめ、重要文化財が21点、重要美術品が18点あります。

ただし、文化財保護法の改定により、この場所での作品公開ができなくなり、現在は作品寄託先の東京国立博物館や九州国立博物館、慶應義塾ミュージアムコモンズでの展示、それに全国の博物館あるいは美術館へ貸し出しています。

『創立80周年記念 常盤山文庫の名宝』は、その充実のコレクションの中から、トーハクに寄託されているものを一挙に公開しようという特集です。今回は、週末に観てきた、特集前半の展示品をnoteしていきます。

コレクションの写真に関しては、わたしの以下の写真を見なくても、下記の公式サイトでご覧いただけます。きれいな写真をご覧になりたい方は、同サイトを検索されることをおすすめします。

なお、以下の写真は、特に記されていなければ、「常盤山文庫の所蔵品」です。

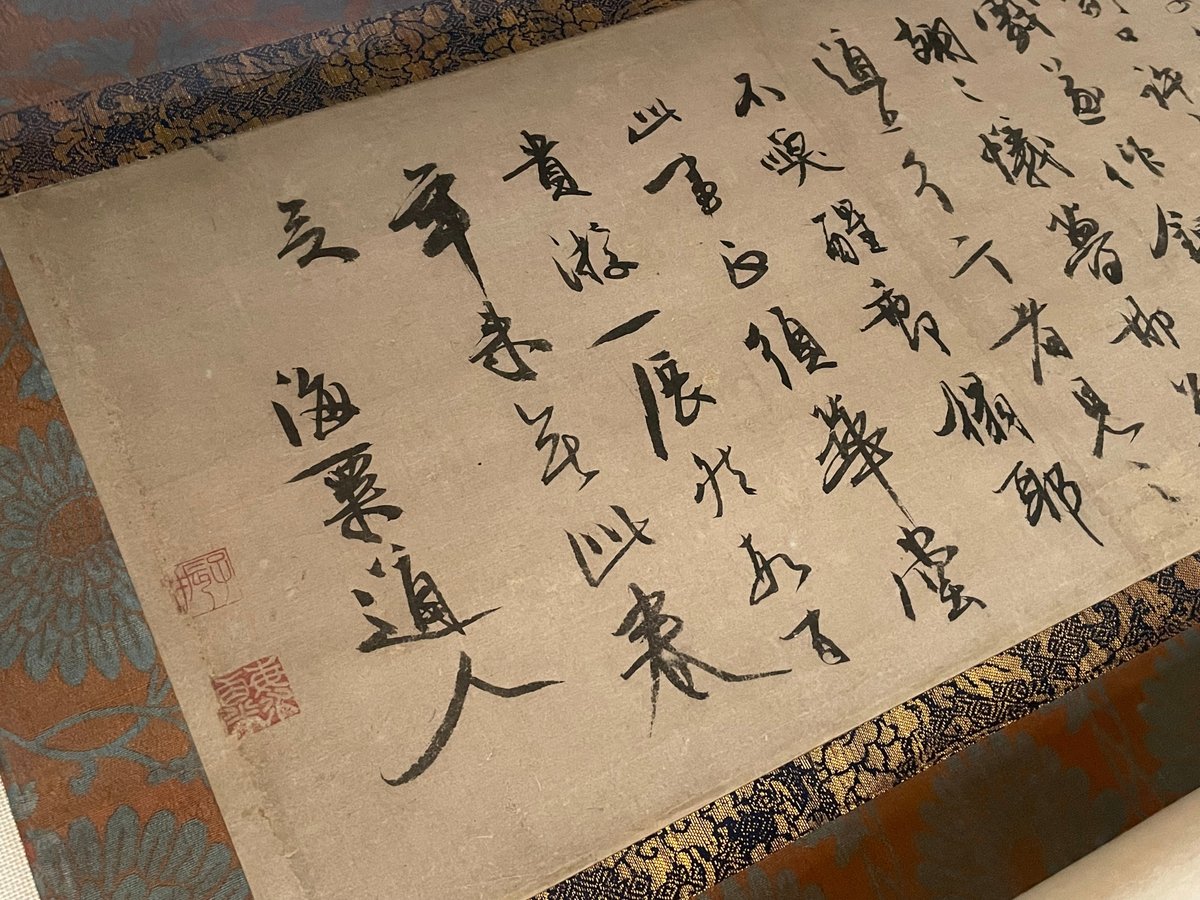

■利休が「一段見事」と高評価した国宝作品

常盤山文庫が所蔵する国宝2点のうちの1つが、1257年生まれの中国・元の時代の官僚、馮子振さんが記した書です。具体的には、北宋(960年〜1127年)の画家・易元吉の草虫図に添えた文章(跋文)で「写実的な描写を絶賛」している内容なのだそうです。

(1257~?)筆|中国|元時代-14世紀 | 紙本墨書

「海粟道人」とは、馮子振の別のペンネーム

書については、さっぱり分かりませんが、解説パネルによれば「躍動感のある字姿」とのこと。そう言われてみれば、そんな感じもしますね……。

もう少し書を観てみましょうか……。

じっくりと眺めてみまして、上手だなと思いました……ただし、なぜ国宝にまでなったのかは、正直、わたしには分かりませんでした。そこで国宝になった理由を、少し考えてみます。

1つは、馮子振さんが書で超有名な人という可能性がありますが、中国のサイトを見ても、ものすごく名の知れた書家……という感じではなさそうです。

馮子振さんについて調べましたが……日本語はもちろん、中国語でもネット上の情報は少なかったです。また今度、調べる機会があるかもしれないので、参照したサイトをメモしておきます。

◯馮子振:百度百科(中国語サイト)

◯馮子振:維基百科(Wikipediaの中国語版)

◯馮子振《行書居庸賦巻》(東京国立博物館 画像検索)

その他の可能性としては、この跋が、既に失われたという、易元吉という禅僧画家の草虫図について記されているから……というのは考えられます。この易元吉については、その写実的な動物……特に猿の絵で人気を博しました。例えば、2016年に台北の故宮博物院で開催された特別展『造型と美感ー中国絵画の精粋』では、易元吉の少なくとも2作品が展示されているのは、その証左でしょう。

今のところの結論としては、馮子振さんの「書」が、中国ではともかく、日本ではものすごく人気だったというのが有力そうです。

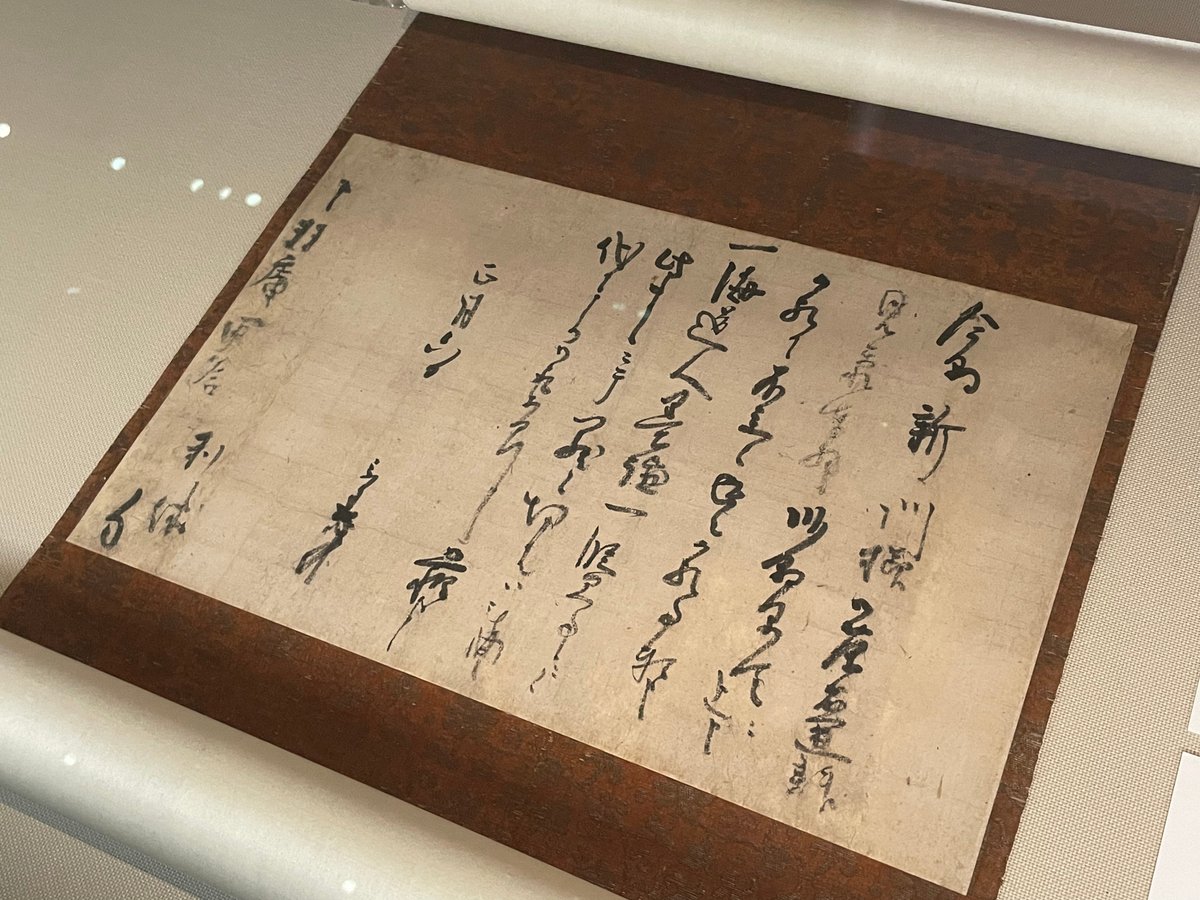

そして具体的に、この馮子振さんの書を、褒めた有名人が居ました。それが千利休です。しかもですね「褒めた」と伝わっているだけではなく、利休が褒めた手紙が残っているんです。今回の特集展でも、その利休筆の手紙が展示されています。

珍しく書き下し文が記されていました↓。

今朝 新門様 御茶壺拝

見、忝奉存候。明朝早天ニ上申候。

御礼二不参候。返々御礼事頼申候。

一、海道人墨跡一段見事二候。

此ままニテ可然候。切候てハ無曲候。

代ニより御取あるべく候、恐惶かしく。

正月六日 宗易(花押)

解説パネルには、下のように、利休の手紙の意図が記されています。

本願寺新門の教如(1558~1614)の側近とされる羽庵に宛てた千利休の書状。新門様の茶壷を拝見したことを謝し、馮子振の本作が見事であると称えて、このままであるのがふさわしく、切って分割してはつまらないと述べ、代価によっては購入すべきと勧めています。この書状には更に大倉汲水の極札が付属します。

ちなみに文末に記されている大倉汲水さんとは、幕末の古筆鑑定家です。つまり、馮子振さんの「書」について、あの! 千利休さんが「一段見事二候」と高評価していて、その手紙が千利休の真筆であると古筆鑑定家の極札が付いているわけです。

刀剣鑑定では本阿弥家が「折り紙」を付けて……「折り紙付きだ!」と自慢できるわけですが、この馮子振さんの「書」は、千利休さんの「折り紙」が付いているということ。そんな作品ですから、近・現代人が国宝に指定しないわけにはいかないんでしょうね。ある意味、アート系の作品はいずれもそうですが、理屈ではないんです。

ちなみに同作の来歴としては、解説パネルにはまず本願寺の周辺にあり、それから幕末に宮中の医師を務めた三角了敬へわたり、明治に入って三角家から男爵の郷純造へ伝来し、息子の代に菅原通濟さん……常盤山文庫へ至ったとあります。

■《円爾宛ての尺牘》

《円爾宛尺牘》……あいかわらず作品名が分かりづらいです……こういうところが、なんとなく「これくらい分からないヤツは、観に来るな!」と言われているようで……シュンとなってしまいます。

でも、要は円爾さん宛てに書いた手紙ということですね。書いたのは剣門妙深さん……名前が4文字なので禅の僧侶ですね……がしたためたものです。なんで剣門妙深さんが書いたものなのに、作品名に記されていないんだろう? と疑問に思ったら……所蔵元の常盤山文庫のサイトには、《剣門妙深墨蹟 聖一国師宛尺牘》と題されていました。この聖一国師というのが円爾さんです。

何が書いてあるのかは相変わらず分かりませんが、一つ一つの文字が丁寧かつ流麗ですし、全体で見ても原稿用紙に書いたかのように整っていて、わたしはとても好みです。だからなのか、見ていると心が鎮まるような書だなぁと感じました。

これは、中国・南宋時代の禅僧である剣門妙深が、日本人の禅僧である円爾に宛てた手紙です。2人はかつて、無準師範の元で修行した同門でした。円爾は日本へ帰国しましたが、剣門妙深は師匠である無準師範の居る、今の浙江省杭州市の(南宋の五山の筆頭)径山興聖万寿禅寺にいて、首座を務めたとされています。

どんな内容かと言えば、解説パネルによれば、無準師範の没後1カ月ほど経ち、剣門妙深が訃報と遺言を同門の円爾に伝えた書簡です。また無準師範は亡くなる前に、自らの語録を弟子が編む際に、円爾の助力を得るようにと遺したとあります。

ちなみに、無準師範は亡くなられた後に仏鑑禅師と諱されました。生没年は1177〜1249年で、73歳で亡くなられました。円爾が47歳前後の時です。

手紙をしたためた剣門妙深と円爾(聖一国師)、それに師の無準師範との関係については、下記サイトに詳しく記されています。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ibk1952/53/2/53_2_592/_pdf/-char/ja

ただですね……わたしは剣門妙深が何者? という感じがしました。というのも、日本版Wikipediaはもちろん、中国語版Wikiや百度百科で調べても、剣門妙深という方が出てこないんですよね……。

例えばWikiの日本語版だと、兀庵普寧・西巌了恵・別山祖智・断橋妙倫を、無準師範の弟子の4哲としています。また、中国語版では以下のような弟子の名前が出てきます。雪巖祖欽、天台妙倫、環溪唯一、退耕德寧、西巖了慧、月坡普明、別山祖智、圓爾辨圓(円爾のこと)、兀菴普寧、無學祖元、清靈叟源、希叟紹曇、性才法心、妙見道祐、松坡宗憩、了然法明……これだけ名前が上がっているのに、剣門妙深の名前はありません。手紙の末で「径山首座」と名乗っているのに、不思議なことです。

■無準師範が書した力強い二文字……「巡堂」

前述した無準師範が、日本にいる弟子の円爾のために書いたのが「巡堂」という二文字です。ひときわ目立つ書であるため、会場に入って見渡すと、まず目に入る書のはずです。

目立つのも当然で、これは住持や首座が修行者の巡視点検などを目的として諸堂宇を巡る儀式に際して、僧堂に掲げられる牌のために書かれたものだからです。

もしわたしのような性格の修行僧が居たとしたら、この文字が記された札を見た朝は……

「ひえぇ〜、今日は円爾さんが来るよぉ〜( ; ; )」

なんて震え上がったことでしょうね。なんだか、そんな風な威厳を感じる二文字です。

なお、各文字の右側に捺してある朱色のハンコは、東福寺の「普門院」と記されているそうです。東福寺の建築群は、この普門院があった場所を含めて、何度も火災で焼失しています。円爾が居た頃の建物は残っていないはずなのに、よくこうして、その頃の「書」が残されているものだなと感心してしまいます。

おそらく代々の禅僧たちが、円爾の宝物ということで、まさに命を張って守り抜いたんだろうなと、容易に想像できますよね。その作品に、こうして対面できるというのは、なんとも申し訳ないような、ありがたいような気持ちになります。

■円爾さんの弟子たちと中国との交流

ところで円爾さんって何をされた方ですか? という人も少なくないでしょうね。

円爾さんは、鎌倉時代中期の臨済宗の僧です。33歳前後の嘉禎元年(1235年)に中国・宋にわたり、無準師範の法を嗣いだ……とされています。39歳前後の仁治2年(1241年)に帰国して、そのまま福岡で承天寺を開山。そのあと京へ上って、東福寺を開山します。

特別展『東福寺』が、今年の3〜7月にはトーハクで、10〜12月には京都国立博物館で開催されます。前項で紹介した《円爾宛尺牘》と《巡堂》は、少なくともトーハクでは展示されました。

ちなみに諸説あると思いますが、博多祇園山笠や静岡のお茶は、円爾さんが起源と言われています。

さて帰国後も、円爾《えんに》さんは、師の無準師範や兄弟弟子との手紙のやりとりを、けっこう頻繁に行なっていました。それだけでなく円爾《えんに》さんは、弟子たちにも宋で修行する機会を作っていくんです。そのため、円爾《えんに》さんの弟子やそのまた弟子たちと、それぞれ同門となった宋の僧たちとのやりとりも頻繁だったんですね。今回の『創立80周年記念 常盤山文庫の名宝』でも、そうした日本と宋とのつながりの深さを感じさせる展示が、展開されています。

上の書は、円爾《えんに》の兄弟弟子である南宋の断谿妙用が、円爾《えんに》の弟子となる白雲恵院へ宛てた手紙です。解説パネルによれば「本作は断谿が恵暁の号『白雲』に題して七言一句の偈 (仏教に関する詩)を書き与えた墨跡です。自由な境地で禅道を歩んでほしいという願いがうかがえます」とあります。

一山一寧は、元の国使として渡日。元に朝貢(屈服)しなさいという内容の使者だったため、鎌倉幕府に幽閉されます。その後、幽閉を解くように求める声が高まったために、解かれます。すると日本人の弟子たちがたくさんできて、建長寺、円覚寺、浄智寺などに住持します。さらに後宇多法皇の招きで、正和2年(1313)には京都の南禅寺へ移ります。後宇多法皇が一山一寧に会いに行った際に、一山一寧が詠んだ仏の教えを説いた詩(偈)に対して、後宇多法皇が同じ韻で唱和したそうです。上の作品は「その和韻偈を一山が得意の草書で書写した一幅」です。

無準師範の孫弟子(法孫)である月㵎文明(げっかんぶんみょう)が、日本の僧で、一山一寧の弟子である無著良縁(むじゃくりょうえん)へ宛てた手紙。無著良縁が持っていた、師の一山一寧が書いた書(矢先)に添えた跋文。一山一寧は、元の使者として渡日し、鎌倉幕府に幽閉された後に、建長寺、円覚寺、浄智寺、南禅寺などの住職を務めました。

無準師範の孫弟子(法孫)である東岩浄日が、円爾《えんに》の弟子・東洲至道ではないかと言われている道知客(どうしか)に宛てた手紙。解説パネルには「門戸を去る道知客に対して別れを惜し」む内容なのだそうです。徳川宗家一堀田一継一細川三斎伝来。

1つ上の作品で紹介した東岩浄日の弟子である(無準師範の曾孫弟子)平石如砥が、南宋〜元時代の僧で水墨の葡萄図や草書などの書画に優れた日観の画巻に添えた跋文。

無準師範の法孫(曾孫弟子)である済川若楫(さいせんじゃくしゅう)が、円爾の法嗣である・山叟慧雲(さんそうえうん)に宛てた手紙。山叟慧雲は、宋へ渡った後に円爾の兄弟弟子である断橋妙倫に師事し、帰国してから承天寺や東福寺の住職となり、円爾の法を嗣いだようです。

上の書簡は解説パネルによれば「済川若楫が自分の師である木翁若訥の墓塔を守っていくことになり、山叟に支援を求める内容です。山叟が南宋で修行した11年の間に、両者は親交を結び、帰朝後も交流が続いたものとみられます」とあります。

1921年の資料によれば、長州閥の田中光顕さんが所蔵していたようです。

清拙正澄は、無準師範との直接の関係は確認できませんでした。ただし後述の通り、死に際して記した遺偈は「棺割の墨跡」と言われ、国宝に指定されています(展示会の後期で展示されます)。

とにかく清拙正澄は、元時代の禅僧です。 破庵派の愚極智悪という、クセの強そうな方を師匠としました。その後、北条氏に招かれて嘉暦元年(1326) に来日。鎌倉の建長寺や京の建仁寺などに住しました。

「本作は建仁寺に住した清拙が、甲州の龍門寺へ帰る活侍者に贈った餞別の偈(仏教に関する詩)。緩急をつけながら運筆し、鋭く重厚な線質で書写します。」と解説パネルには記されています。侍者とは、身の回りの世話をする人のことのようですが、“活”侍者というのが正確に、どんな役職なのかは分かりません。いずれにしても僧ではなく、下級の職員だったよう。

ということで、意外にも色々と書きたくなって長くなってしまいました。まだ会期前半の1/3くらいのことしか書いていません。次回も、調べながらポツポツとnoteしていきたいと思います。