映画感想文『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』リメイクされた最新型ボウイ

雨の中、アップリンク吉祥寺で映画を観てきた。ブレット・モーゲンという人が監督したデヴィッド・ボウイのドキュメンタリー『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』だ。満席だった。考えるといろいろ浮かんで来て収集がつかなくなりそうなので、第一印象でサラッと書いてみる。

1

この映画は、基本的にボウイ本人しか登場しない。ボウイがしゃべりまくり、ボウイの曲がかかりまくり、ボウイのステージ・PVが流れまくる。何年の何月何日に、どうした等の情報的なものも示されない。大まかには時系列に沿っているが、音楽も映像も、ランダム(監督の主観・意図)にカットイン、カットアウトしていく。ナレーションもほぼないし、日本語訳以外の字幕もない。つまり説明がない。バイオグラフィ、ディスコグラフィもない。

ただただボウイが語り、音楽がガンガン流れるのだ。これをドキュメンタリーと呼んでいいのか、よくわからない。

膨大な量の映像と音楽音源と、ボウイ本人が語ったインタビュー音源を駆使して、監督の思うボウイ像、監督が理解したボウイの思想を再構成して見せた、コラージュ作品だ。

音源も、ボウイの曲をそのまま使うのではなく、バラバラに解体して、組みなおして、時には別々の曲をつなげたり同時に流したりと、自由に加工してある。

この映画は、ボウイ本人の声、映像、音楽を使ってボウイを作り直した、ボウイのリメイクだ。監督の主観でリメイクされたボウイは、しかし、デヴィッド・ボウイとして揺るぎがない。ボウイはボウイでしかないところが、ボウイのすごいところだ。

死後のこういう作られ方は、ボウイの望むところだったと思う。その意味ではボウイはまだまだ生きているし、まだまだどうにでも新しくなる。

と、好意的に捉えることが出来る映画だった。

が、古いファンとしては、文句もある。

ボウイは2016年に死んでしまっているし、この映画はその後から計画され制作されているから、本人への取材は出来ない。ボウイは2004年以降、マスコミからの取材も受けていない。2004年に体調不良と子育てのために引退し、まったく表舞台には出てこなくなった。

2013年に10年ぶりに復帰して、亡くなるまでにアルバムを2枚出したが、記者会見もしなかったし、インタビューも受けなかったし、ツアーもしなかった。一度もマスコミの取材を受けないで死んでしまった。

だからこの映画に使われているインタビュー素材は、ほとんどが2000年以前のもので、しかもメインとして使われているのは、70年代、80年代のものに見えた。

私は個人的に90年代のボウイが、コンピューターやネットについて語っているインタビューがとんでもなく面白かったと記憶しているのだが、この映画では引用されていなかった。この映画で扱われている情報が、古い気がするのだ。

2

この映画は、関係者の誰にも取材しないで作られている。取材したのかもしれないが、取材の場面は映像として取り込まれてはいない。だから、取材をしないで作られたもの、という印象を受けた。

例えば、日本では、既出の活字資料を横断して、人物取材をしないでノンフィクションを書く中川右介という作家がいるけれど、この映画からは、それに似たものを感じた。

でも、そういう作り方は、文学評論では昔からあるし、文学の世界ではもしかしたら、それしか方法がないのかもしれない。といっても、活字を対象に活字で評論する文学評論と、音やビジュアルがあるロックとは、まったく別のものなのだけれど……。

それともコロナのせいだろうか。コロナ禍が始まって、取材しないでモノを作る、という手法が、かなり普通になってしまった。例えば沢木耕太郎の『天路の旅人』なんかも、それに近い。この映画にも、ちょっとそんなことを感じた。

余談だが、ボウイは長らくニューヨークに住んだが、トランプ時代のアメリカも、コロナ禍も経験する前に亡くなっている。

3

ドキュメンタリーと言うよりは、長大な予告編みたいな印象を受けた。入門編だと思って見れば、それはそれで、よくできた長いMVだ。

長らくお蔵入りになっていた、ハマー・スミス・オデオンでの、ジギー・スターダスト・ツアー最終日にゲスト参加した・ジェフ・ベックの姿も見られる。

日本人が喜びそうなことに、大島映画からの引用カットがあり、一瞬、内田裕也も映ってるし、なぜか藤竜也にまたがった松田瑛子も出てくる。意味は不明だ。

鋤田正義が撮った京都のボウイの写真も出てくるし、焼酎「純」のCM映像も出てくるし、日本人インタビュアーにボウイが応えるシーンもある。

でも、こういうコラージュは、監督の主観で取捨選択されていて、実はボウイとは関係のないことのように思えた。

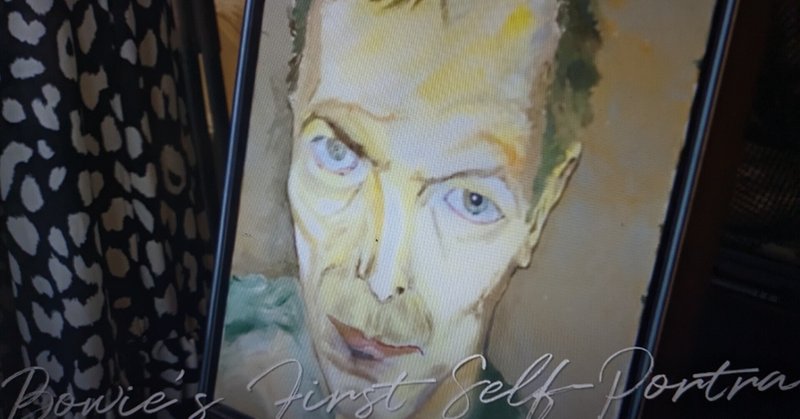

私の個人的な収穫は、ボウイがベルリン時代に描いた油絵を多数見ることが出来たことだ。これまでイギー・ポップと三島由紀夫の肖像画など数枚しか公表されていなかったが、ベルリンで見かけた市井の人々を、何人も描いていたことがわかった。どの絵も、ムンクを連想させる色調とタッチだった。

前妻のアンジェラは、写真で2カットくらいしか出てこない。暗黒時代と言われるティンマシーンは、ワンカットも出てこなかった、多分。二番目の妻のイマーンの写真は、たくさん出てきて、結婚について語るボウイのコメントもあった。この辺は、現在のボウイを取り巻く現実の力関係が影響しているように見えた。

しかし、この映画は、ボウイ財団の公認のわりに、私のような古いファンが望んでいた、2000年代の映像、音楽、情報は、ほとんどなかった。監督は、ボウイが残した音源、未公表だった映像といった膨大な遺物を自由に利用できたという触れ込みだったが、初めて見る映像は、無難なものばかりのように見えた。正直、既出のもので代用できたと思う。

映画の後半、1993、4年あたりから、一気に2015年辺りまで飛ぶのは、どうなのだろうか?

また、映画の締めの部分も気になった。個人的には、ラストアルバムの収録曲でしっかりまとめて欲しかったが、監督は、「スターマン」と「チェンジズ」で手堅くまとめてしまった。

ボウイの過去の作品が、晩年の空白の期間を埋める(過去作の歌詞で説明できる?)ほど先見性があったとでもいうのだろうか? わかりやすいけど、いくらなんでもそれはないだろう、と思った。

4

ノンフィクションやドキュメンタリーは、それまで知られていない事実を広く知らしめしたり、新しい事実を提供したり、これまで気が付かなかった新しい一面を教えてくれたりするものだと思う。その意味ではこの映画に、新しい情報は何もなかった。

正直に書くと、退屈で、ところどころ、うつらうつらしてしまった。だからちゃんとは観ていない。しかし、パンフレットがないのは、なぜだ? 何で作らないのだ……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?