制作が過酷だなんて聞いてねえ

「君、現代アートに向いてるからやってみなさい。」

「やってみます。」

とっさの二つ返事で、私のアート活動はスタートした。

それから1年半。

この期間で分かったのは、

なんとなく現代アートに抱いていた印象と、

実際にやってみるのとでは、

雲泥の差があるということ。

なかでも驚いたのは、制作の過酷さである。

私が初めて本格的な制作に取り組んだのは、

今年の春ごろ。

今年5月にあった展覧会の準備がきっかけだ。

展覧会予定日のほんの数ヶ月前。

急に師匠から「作品を作れ。展覧会デビューだ。」と言われた。

だにぃ!?(何ぃ!?)

美大を出たこともなければ、作品制作もしたことない。もっと困ったことに、当時は制作費も確保できていなかった。

とはいえ、断るわけにもいかない。

と、とにかく、何か始めないと!

それから、闘いの日々が始まった。

急に作品を作れと言われても、どうしたら良いかわからない。

「ちゃんとした作品を作るには、ちゃんと構想を練らなくちゃいけない」と思った私は、

とりあえず図書館に行って本を借りまくった。

自分が気になっていることについてめちゃくちゃ調べた。

結果、知識はたくさんついた。

けど、作品のイメージは全然浮かばねえ!!

憂鬱な日々が続いた。

そんな私を見兼ねて、師匠がこう言った。

「なんでもいいから、作品を作りなさい。」

師匠「確かに調べることも大切だけど、形にできていなければ、他人から見れば0。

どんなに頭で考えていても、作品数は0。

いざ、展覧会になって作品が何もなかったら、先方は『何やってたんだ』となるでしょ。

だから、とにかく作品を作りなさい。」

確かに……。

どれだけ自分の頭で考えていても、

形にできていなければ、何もしてないのと同じか…。

師匠の言葉にぐうの音も出なかった。

次の日、師匠と一緒に豊田市の美術館へ行った。

なんやかんや、アーティストを目指してから初めての美術館。

制作が思うように進まず悩んでいたので、

作品制作のヒントになるといいなと思って展示室に入った。

ところが、まっさきに目に入った作品をみて、

私は困惑した。

なんか、絵の具を浸しただけの雑巾が、キャンパスに貼られてるんだけど。

どういうこと?

他にも色々見たが、紙やティッシュ、黒板に殴り書きしたもの、白いボードに絵の具が散乱しているもの等、

一見するとガラクタみたいなものばかり…

作っている本人は真剣なのかもしれないが、

ちょっと何考えてるか分からない。

それでも、美術館という場所のマジックにかかれば、どんな作品でもそれっぽく見える。

そんな作品たちを見て、師匠はボソッと言った。

「舐めんじゃねえよ。」

正直すぎでしょ。

私は思わず吹いてしまった。

と同時に、今までクヨクヨしていた自分がバカらしく思えてきた。

「きっちり構想を練ってから形にしなくてはいけない」

そう思い込んでいた私がバカだった。

やめだ、やめ!ゴチャゴチャ考えず、作品作っちゃえ!

ようやく、私は手を動かし始めた。

とにかく、頭にパッと浮かんだものを作品にしよう。

ところが、直ぐに頭に浮かんだのは、アニメーションの作品。

今持っているPCのスペックではできないし、

展覧会まで間に合わない。

とりあえず、却下!この案は保留にしておこう。

今はとにかく時間もお金もない。その中でできることを考えないと。

とはいえ、絶対に作品に入れたい要素は決まっていた。

それは「飯地町での生活で気がついたこと」。

飯地町は岐阜県恵那市標高600mに位置する高原のまち。

コンビニも信号もないかわり、緑溢れる、愛すべきクソ田舎だ。(褒めてます)

その時、飯地町に来てからすでに半年が経っていた。その間、たくさんの学びがあった。

飯地町にいるからこそ、作れる作品にしたいんだよな…。

そう考えながら、敷地内をウロウロしていると、

ヒノキの葉っぱが目に留まった。

これ、いいじゃん!

ヒノキの葉っぱは、飯地町のような田舎じゃないと、なかなか手に入らない素材だ。

そして、「ヒノキ」は日本の社会問題を考える上で、とてもよいモチーフになる。

ヒノキの葉っぱは造形が面白いし、

自然の素材を絵の具代わりにしたら良さそう。

師匠から教わった現代アートの極意、

飯地町の暮らしで分かったこと、

どうしても表現したかったこと。

ふだん頭のなかでフワフワ浮かんでいた考え事が、

ヒノキの葉っぱをキッカケに、形になろうと動き始めた。

早速、ヒノキの葉っぱをかき集めて、白いキャンパスに並べた。

ヒノキの葉っぱは、よく見るとグラデーションになっている。

このグラデーションを利用できないかな?

とりあえず、ヒノキの葉っぱを色ごとに分けてキャンパスに貼ってみた。

が、全然思ったようにならない。

泣きそうになってきた。

すると、師匠が覗き込んでこう言った。

「作品は、見た人に『こいつ狂ってる』と引かれるくらいが丁度いい。このまま、白いキャンパスを狂ったように埋めちまえ。」

そ、そうか、よし。

こうなったらやってやる。

うおおおおおおおおおおおおおおおおおお!

師匠のアドバイスを聞いた瞬間、

私は取り憑かれたようにヒノキの葉っぱをキャンパスに貼りまくった。

白地が見えなくなるまで、ヒノキの葉っぱで埋め尽くしてやる!

こうなれば、後は早い。

と、思ったが、それ以降が大変だった。

朝起きてヒノキを貼って、

飯を食ってヒノキを貼って、

トイレに行ってヒノキを貼って、

風呂に入ってヒノキを貼った。

朝から晩まで、私はヒノキにまみれた。

それでも、なかなかキャンパスは埋まらない。

側からみれば、私は座ってキャンパスに檜の葉っぱを貼っている"だけ"。

すごく地味なことをしているように見えるだろう。

しかし、頭のなかはフル回転。

喉はカラカラ、

腹はペコペコ。

なぜだか分からないが、息があがる。

運動をしてるワケじゃないのに、息が切れるのだ。

師匠が「制作中、息をしてない時がある」と言っていたのを思い出した。

あれって、本当なんだ。

この感覚を強いて表現するなら、

"臨戦態勢が24時間続く"かんじ。

制作は地味で落ち着いた作業だと思っていたが、全然違う。

実は、すごくアグレッシブ。

神経がぴんと張っている状態が四六時中続くのだ。

制作期間中は、寝ても覚めても作品のことを考えている。

脳が活性化しているせいか、夜も眠れない。

酷いときは、夢のなかでも制作をしている。

ハッとして起きるも、夢が現実かわからないときがある。

そして、一日じゅう同じ姿勢でいつづけるので、腰がくだけそうになる。

もし、私が「趣味」でやっていたら、こんな感覚にはならないだろう。

作品にお金を払っていただく責任、

自分の作品でキャリアが決まる責任。

これらを意識するからこそ、ありえないくらい神経を使う。

そして、この辛さは誰とも共有ができない。誰も分かってくれない。

果てしなく孤独だ。

そんなこんなで制作を続け、ようやく作品が出来上がった。

作品名は『カモシカの執念』。

檜の葉っぱを食べて生き残っている、特別天然記念物のニホンカモシカの図太さと、

キャンパスを檜の葉で埋め尽くした自分の執念が重なって、このタイトルとなった。

制作が終わると、どっと疲れて動けなくなった。

制作がこんなに過酷だなんて聞いてない。

ただ、この過酷さを一度覚えると、

また欲しくなるから不思議だ。

しばらくすると、ウズウズしだして、

再び真っ白なキャンパスに向かう。

その度に後悔する。

なんでこんな辛いことをまた始めたんだ!!

ふたたび孤独な闘いに入るのである。

そうなると、もはや気力勝負。完成まで無我夢中で作る。

ただ、息をきらしながら制作をしてる時間は、

「生きてる」という感じがする。

まさに、「魂をけずっている」。

この感覚は、作品制作以外ではけして味わえない。

だから、私はなんども制作をするのだろう。

そのせいか、処女作を完成させてから、作品の構想で悩むことは無くなった。

頭で考えるというより、身体が先に作品を作りたがるようになる。

頭にポンポン作品のアイデアが浮かぶようになった。

ヒノキの葉っぱを貼りすぎて、脳みそが壊れたのだろうか。

逆に、思いついたものを実現できないと、ストレスを感じるようになった。

すっかり、制作の中毒にやられたらしい。

それくらい、作品制作には魔力があるのだ。

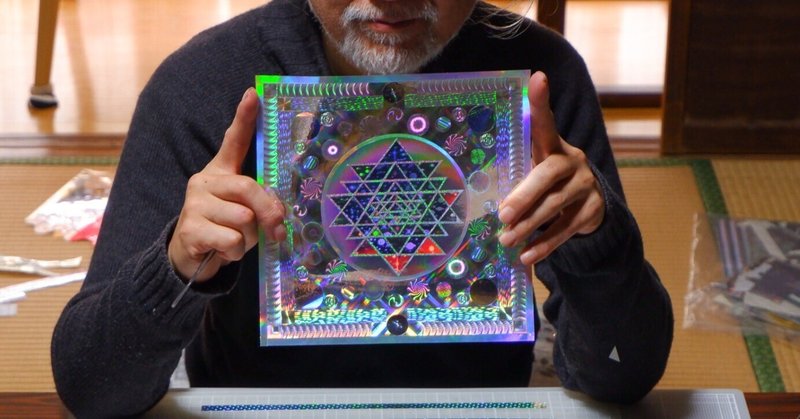

私の師匠、現代アート作家・日比野貴之が運営するKAMOSHIKA MURA。

私の師匠、現代アート作家・日比野貴之のnote.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?