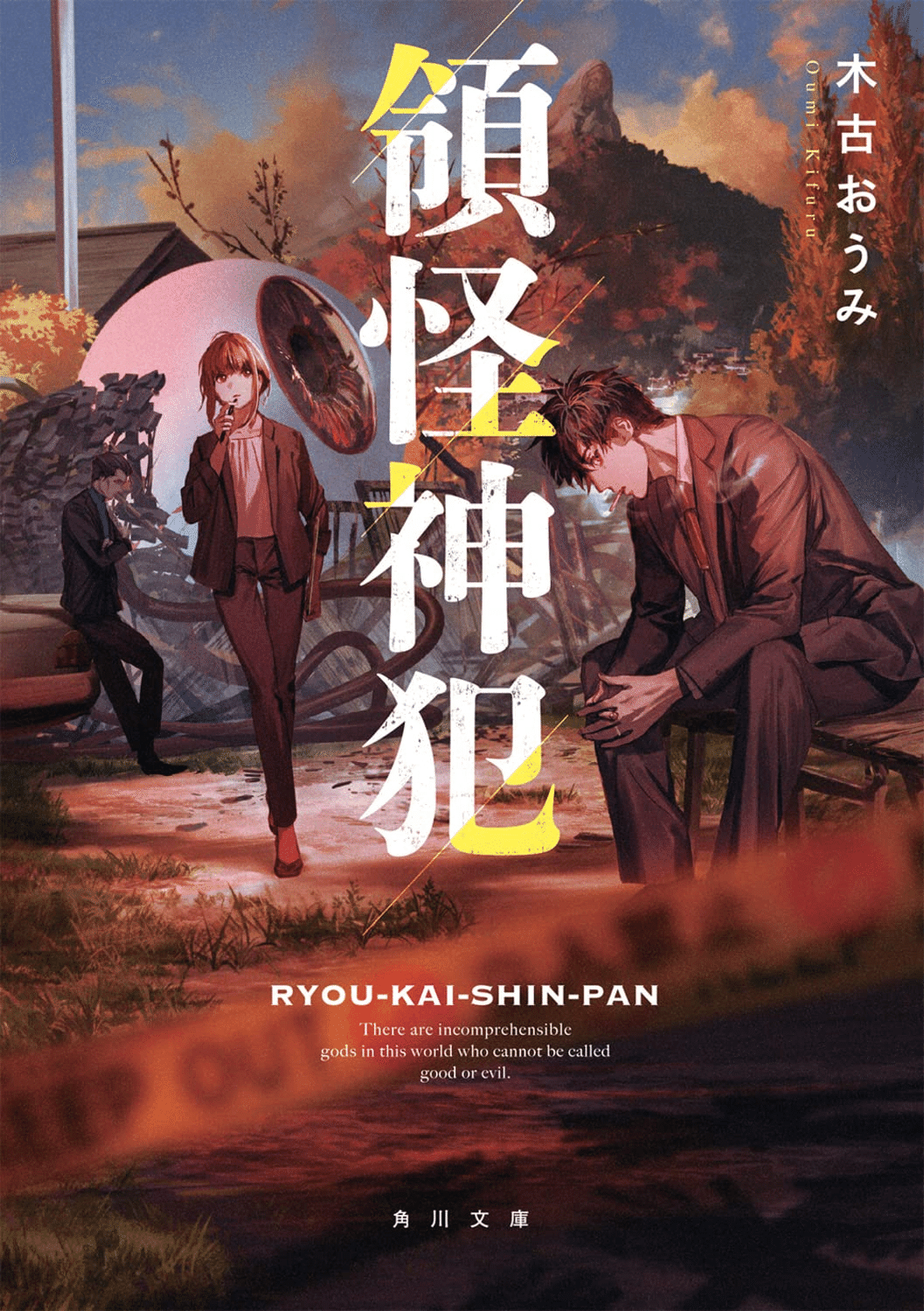

ブックガイド(123)「領怪神犯」(1~3)木古おうみ

民俗学に敏感な読書脳のおかげで手に取ったこの作品、夢中で読んだ。

新世代の民俗学ストーリー

日本中に残る様々な「神さま」を調査する領怪神犯特別調査課。第一巻では、その調査の様子が各エピソードで描かれる。登場する神や祭りが考え抜かれている。その集落で、人は何故「祀る」のか。

祭りの元をたどる伝承や民話において、それが諦めの受容を欺瞞する「美化」であったり「恐れ」の転じた神格化であったりと解き明かされていく。だが、解き明かされるだけで、それと戦ったり滅ぼしたりはしないしできない。

この感覚が新しい。20世紀のエンタメなら、戦って打ち勝とうとしたはずだからだ。この感覚で思い出したのが、諸星大二郎「妖怪ハンター」

「領怪神犯」の第一巻は、全体の伏線でもあるだけに、静かでじわじわとくる展開である。

前日譚が込める重要な鍵

第二巻は、第一巻の前日譚にあたる。20年近く前の物語。なぜ領怪神犯を問題視し始めたのか? この物語の架空性(昭和100年とか)が、重要な意味を帯びているらしいという読者への誘いが機能を始める。これが怒濤の第三巻へ続くエンジンとなっている。

正に「序・破・急」のお手本のような三部作である。

神格化の意味

この物語では、その「怪異」や「悪意」が、元の姿を隠して神格化していく事例が何度も出てくる。その動機となるものが、村落などの共同体が抱く罪悪感を希釈するための美化であったりする。そしてそれを守り続けるものがコミュニティの同調圧力。

そのような仕組みをエンタメの道具として描ききっているところが、新世代の民俗学ミステリーと言えるのだろう。

「領怪神犯」(1)

「領怪神犯」(2)

「領怪神犯」(3)

(追記)

この作品では、「神さまを利用する、神さまに利用される」という現象が出てくるが、これは、目標達成の手段が逆に目的に代わってしまうような、人間心理や社会心理の皮肉な実相の巧みな暗喩になっていることに気づいた。

優れたエンタメは、このようなメタファを巧まずして内包しているものなのだ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?