『パエリア』創刊号(2021/12/25発表)

ごあいさつ

こんにちは。そしてはじめまして。『パエリア』編集係です。ご覧いただきありがとうございます!

この『パエリア』創刊号は、私たち「俳句集団パエリア」の活動を定期的に発信する、第1回目の発表です。note上で仮想的な「雑誌」として発表を続けていくことを目標にしています。俳句だけではなく、私たちの作品を楽しんでいただけるような文章や、俳句にまつわるエトセトラを扱っていく予定です。詳しい内容はこの記事の中のリンクから、確認できるようになっています。他の記事とも併せてお楽しみいただけると、とても嬉しく思います。それでは『パエリア』創刊号、ぜひご覧ください!

創刊の言葉

「創刊にあたり」参照

メンバーの紹介もこちらです。

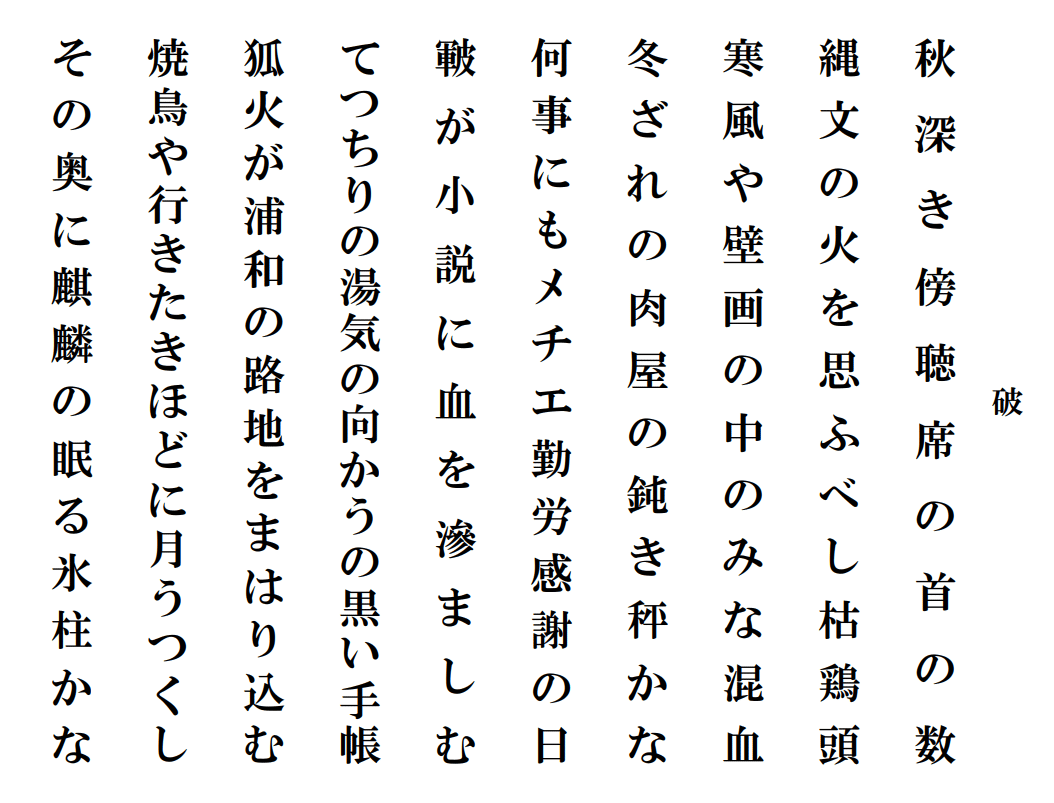

巻頭作品

やや遠出・生活圏

荒田わこ

仮装・合成皮革・毛皮

エイミーアットマイテーブル

カア

禾門

噓

渡理いすか

それぞれの作品(俳句)に登場する言葉や言葉遣いについて、解説を加えた記事があります。こちらもぜひご覧ください。

執筆企画

メンバーが、日常やパエリアのなかで思うこと、影響を受けて作ったもの、それぞれの作品の鑑賞など、文章にしてお伝えする企画です。今回から渡理いすかによる連載「渡る世間には」がスタート。

渡る世間には:第1回「訴」

渡理いすか

男は、被告人のようにカツ丼を食べていた。右手の肘から先を卓の上に載せ左手で重そうに箸を動かす様はまさに完璧な項垂れ具合で、罪を犯していないにもかかわらず彼は自身の罪の重さを実感させられているようだった。細長く切られたカツを手前からつまみ、その下に敷かれた白米で切り岸をつくりながらゆっくりと食べ進める。一人で腰掛けたテーブル席の正面には、やはり飛沫の飛散を防ぐという透明な板が置かれていた。息を吐くと暗い店の中に有声咽頭摩擦音[ʕ]、いや盛大な溜め息が響いてしまいそうだと感じ、ゆっくりと、しかしそれは彼のできるその時の最高速で、目の前の丼を空にする作業を進めた。咀嚼・嚥下を進めながら、カツ丼を食べるのは訴追される前の被疑者であって被告人ではないのではないかとかつて齧った法学の講義を思い直したが、そう考えることすらも、告訴されているという状況からの現実逃避であって、ひどい罪のように思われた。頭の中で逃げを作ったことに、(申し訳ない)と男はにわかに詫びた。

ふと、数時間前に今日の日付を書こうとして、誤って前日を記してしまったことを思い出した。それが3時間しか寝ていないという彼の現実を反映しているがゆえの失敗なのか、それとも警察署か拘置所の中で失われてゆくカレンダー感覚という彼の幻を反映したがゆえのものなのか、それすら判然としない。

一連の作業を終了すると、親の躾をそこそこに受けてきた自覚のある男は、律儀に箸を透明なプラスチックの箸袋の中に戻した。その両端には「開け口」と書かれた青い線が入っている。その妙な眩しさが陶酔、あるいは倒錯した彼の脳に一句を思い出させた。

地平線に凍蝶のゐる青さかな

安息のために詩を読むことはあるが、これは果たしてどこで読んだものだっただろうか。思い出すことはできないが、あきらかに西洋的な青さが頭一面に広がった。その中にはっきりとした濃褐色の線が一筋引かれ、その下半部にはインクを落としたように土色が広がった。よく目を凝らせば、その天地の中心に、壁画から切り抜かれたような蝶が一頭じっとしている。二次元の空と地面にはその蝶以外を見つけることができず、直線的な寒風が吹きすぎる。蝶の羽根は小刻みに震えるが、画面から剝がれ落ちることはなく、そこにあって注目を集め続ける。空を成す青色は質量を持って蝶にのしかかる。そこに平原の冬の厳しさが立ち現れ、それはまた擬似被告人の全身にも及んだ。今の彼にとって、青は沈殿する精神の色である。

「もう遅いんじゃないのかい。」水を継ぎ足しに来た更年期の店員が、そう言わんとするように、三流の映画みたいに、テーブルを離れていく。確かにもう遅いのかもしれない。席を立ちながら(完全な人間などいないではないか)と反駁を試みるが、平原の中に置き去りにされた思考はバタフライ効果を引き合いに出してくる。(ではどこでどうすればよかったのだろうか)、蝶は利己的に凍り続けている。私と同じか、と男は思う。何が遅いのかはよくわからないし、わかろうとする気もあまりない。

水仙へ進化してゆく花ばかり

レジ係からレシートを受け取って財布の上で畳もうとすると、それは急にほの明るい匂いを漂わせた。結局みんな最後は自分を可愛がりたい、可愛がられている自分を愛したいものだろう。今更それを気に病む必要もないと思いながら、男は水仙ではない花を買って帰る。小綺麗な生活を送っているという手触りが欲しいのだ。すなわち己もまた水仙へと近づきつつある花であることを自覚しながら、この俳句の作者はどうだろうかと無責任なことを考えてみる。この作者もまたそうであって、脊髄反射的な同族嫌悪を抱きながらも、刃を突きつけて問い詰められたら簡単に自己愛を吐いてしまう人物なのだろうと、一人でほくそ笑んだ。

記憶が確かなら、この俳句も最近読んだものだ。深夜に携帯を握っていて、リンクの飛び石で遊んでいるうちに見かけたのだったのではないか。その夜は作り物のようなパリパリした花が居間のテーブルに生けてあって、気休めになぜかケトルで湯を沸かしていたはずだ。

地上を走る電車の振動が彼の鼓膜と手許の花を揺らす。寝不足になると三次元の輪郭よりもどうも色を強く感じるようになるらしい。見慣れた駅の地下通路は、今はまるで大陸に広がる雪原のように見える。眩しい回廊を進むにつれ、意識の勾留は次第に弱まっていくかのようにも思えた。しかし彼の脳内には、雪原の天井の上を、人を載せた細長い箱が行き交うさまがありありと想起されてしまい、またこういうときに限って俳句は降ってくる。頭の中で、風景と脳内世界と俳句はどのような経路で結びついているのだろうか。

洋服の青山凩を来る柩

青か、と俳句を反芻していると、文字が突然踊りだした。「洋服の青山」は、ロードサイドにある大きな店舗をイコン化し、横長の縦横比を持つ「青山」が眼球に最大ポイント数で表示される。その道には「凩」「来」「柩」の持つ各「木」部が並木として並び立ち、その下を「匛」の柩が通り過ぎてゆく。レディ・メイドの喪服を着た人々はみな無表情で、海鳴りだけを聞いてきた者たちのようだ。凩の中、柩は喪服の間をゆっくりと運ばれていく。この場面では悲しみもまた、形式的に演出されているのだ。

「青山」は確か墳墓のことでもあったな、と思考の再起動を試みたころ、頭上をまた列車が通り過ぎる。日々乗降しているあの箱もまた、と思ってしまうのは業だろうか。生は有限であり、死は永久である。その業を抱えて思考を続ける私は、もはや「久」と同質の存在ではないのだろうか。そしてしかしその悲しみは、既製服の参列者には共有され得ない。所詮心象もまた、仮装に過ぎないのだから。

男は気がつくと地上に出て、冬の夜風を浴びていた。12月の太平洋側だというのに、昨日の大雨の所為で少し湿った風が吹き渡っている。お蔭で凍えるような寒さではないものの、どこか地中海の陰鬱とした冬を思わせないでもない。

男の思考は既に現代日本を離れてしまったが、脚だけは家に帰ることを忘れていなかった。家とは言え、残念ながら誰が待っているわけでもない。確かな足取りで近道である裏路地に入ると、ガラス窓から月を隠す雲のようなメロディが聞こえてきた。

冬の夜や素描の囲むファドの店

この俳句の中で素描とされているものは、どうも胸像画のような感じがしてならない。店に立ち寄った生身の人間と、二次元の人間の占める空間へ、メロディが広がっていく。ファドの旋律はわかりやすいといえばわかりやすいはずなのだが、聞く人によって、また同じ人でも聞く状況によって大きく印象が変わりそうな深みを持っており、それが快楽と哀愁の両立を可能にしているのだろう。(いかにもラテン民族の産物らしいな)と余計なことを思いながらも、無表情な胸像画の群れを頭に浮遊させ、一応現在は三次元の主体であることを、彼は今日はじめて素直にありがたく思った。

そして彼は、これらの俳句をどこで発見したかを思い出す。彼らは南欧発祥の料理の名を名乗る俳句の創り手かつ読み手であり、ファドという音楽が作り出された歴史のように、まったく異なる人生や経験や思想を持ち寄りそれぞれが影響を与え合いながら、俳句の中で各々の信念を歌い上げたいと考えていたのではなかったか。脳裏をよぎったのはそうして作られたという俳句のうちのいくつかであったのだ。ブラウザの閲覧履歴がその過去を物語っていた。

部外者として詩を楽しむ彼にとっても、俳句の世界はまったくの未知であるが、数ある文芸の中でも決まり事が多い窮屈な印象は拭えない。世間的にはどうも辛口の先生が取り沙汰され、その印象も強い。そんな俳句という「青」の世界で「パエリア」を自称する彼らがどうあろうとするのか、男には知る由もないが、どちらにせよ所詮は有限の我々である。それがたとえ水仙へ収斂する代物だと決まっていたとしても、何も咲かせようとしないよりはマシだと彼は思う。彼は肺が萎んでいくのを意識しながら前向きに有声咽頭摩擦音を発し、もしこの集団があの凍蝶のように小さな力を保ち続けていたら、またこの閲覧履歴を遡ってやってもいいかなと、大仰にスマホをポケットに仕舞った。彼らにとって、そして彼にとって、なにも遅すぎるということはないはずだ。ここには、今しかない。

次回予告

今号より始まる「俳句集団パエリア」の発表、次回の俳句の発表は2022年3月25日を予定しております。数ヶ月をかけて吟行や句会を重ね、冬・新年から春の句を中心にお送りする予定です。

今回の作品に関する解説や、俳句の読み方についての文章も、年末年始をまたいで少しずつ公開していく予定です。同時公開の「『パエリア』創刊号 鑑賞の手引き」をご覧いただくと、何か参考になるかも……

次号発行までの間にも、文章やお役立ち記事のプチ発行を行う計画を立てています。今後の我々にご期待ください!

編集後記

はじめまして。俳句集団「パエリア」と申します。とはいえちょっともやもやしますよね。そもそも我々は何者なのか、あまりにもぼんやりしすぎている。そのとおりです。不親切ですみません。

こういうことを言うと責任逃れっぽくなってしまいますが、誰が作ったかわからない俳句を読む、というのも、それはそれで新鮮な気がしませんか? 特にそれは今まで俳句に馴染んできた方ほどそうかもしれません。でもまずは、できれば私たちの俳句とその他もろもろの発表を見ていただけると嬉しいです。そうしているうちに、はからずも私たちの輪郭が見えてくるかも……とやっぱり責任逃れになってしまいましたが、何卒お付き合いのほどよろしくお願いします💦(い)

俳句集団「パエリア」note創刊号

2021年12月25日発行

編集担当:渡理いすか

お問い合わせは以下のメールアドレスまで。

発表した内容の転載等は原則として可能ですが、

事前にメールやコメントでご一報いただけると大変嬉しいです。

取材・共同制作などご相談ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?