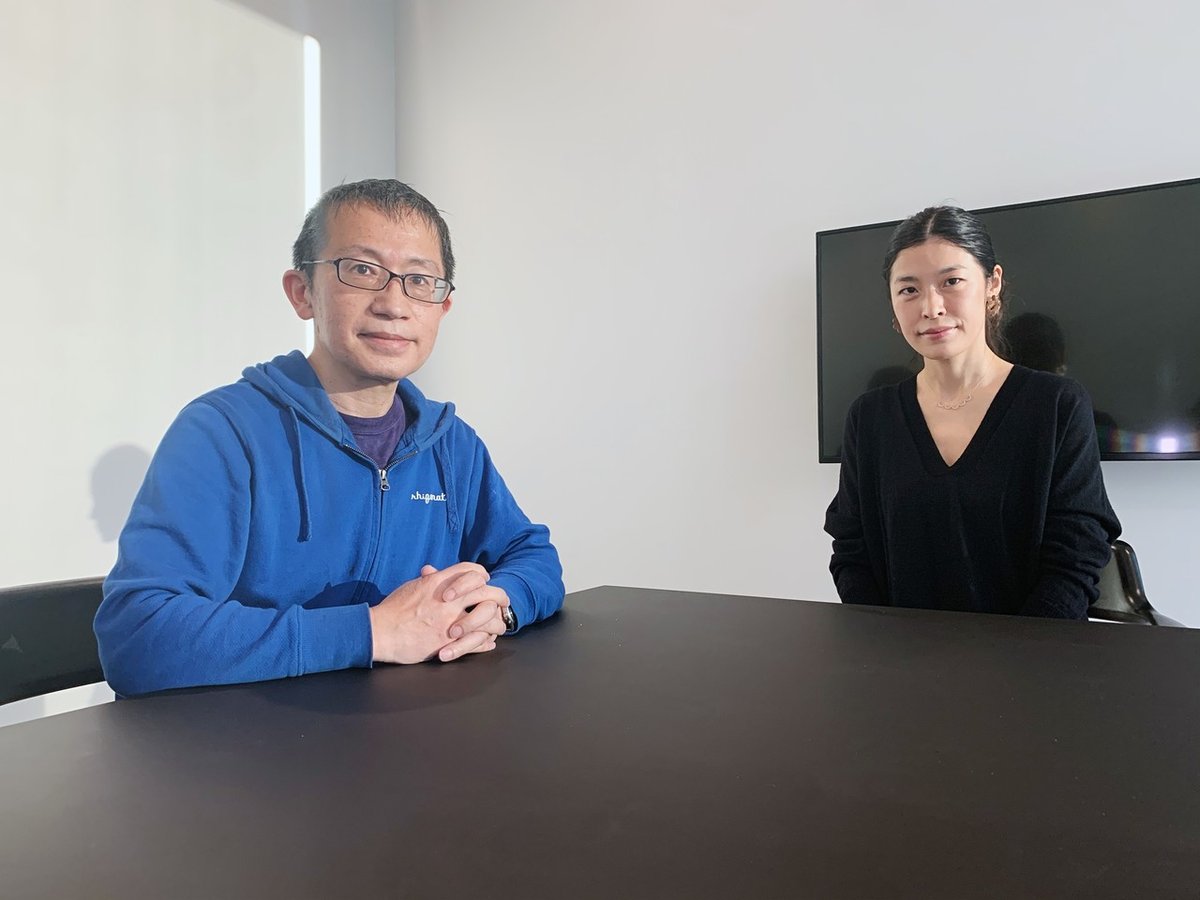

対談 八谷和彦×小林エリカ:幻のロケット戦闘機「秋水」を巡るそれぞれの物語

(テキスト・編集:中村志保)

2020年12月7〜20日に〈柏の葉 T-SITE〉で開かれる「柏飛行場と秋水–柏の葉 1945-2020」展。八谷和彦さんが企画する本展は、千葉県柏市にある「柏の葉」に戦時中に存在していた、今はなき〈柏飛行場〉を巡る展覧会だ。時は第二次世界大戦末期の日本。首都圏へ空襲に迫るB-29を迎撃するため、日本初のロケット戦闘機・秋水(しゅうすい)を配備する計画がにわかに進められていた。訓練やエンジンテストは実施されたものの、ただ一回の試験飛行の直後に終戦を迎え、ついぞ運用されることはなかったという、いわば“幻の機体”だ。敗戦と共に、製造されたわずかな機体は焼却・破棄されてしまったが、柏の葉周辺には、秋水のための燃料庫や、機体を隠すために設けられた掩体壕(えんたいごう)などの遺構が今も残る。本展では歴史の痕跡を巡りながら、映像や写真、模型、漫画など様々なメディアとアプローチにより、柏の葉に眠るエピソードを探るというものである。

八谷さんは、『風の谷のナウシカ』に登場するメーヴェの実機をつくる「OpenSky」プロジェクトで、2013年には日本初の無尾翼ジェット機M-02Jをつくり飛行に成功。その機体を旧・柏飛行場の敷地内である柏市の十余二(とよふた)に保管していたという、運命的な“偶然”がある。また2017年に、米国ウィスコンシン州で開催された「オシュコシュ航空ショー」を訪れた際、B-29の実機を目撃した。数十年前の機体とは思えないほど綺麗な状態で、その管理をしているのが軍ではなく民間ボランティアの人々であることに驚いたという。

さらに昨年、米国カリフォルニア州のチノという街にある〈Planes of Fame Air Museum〉という私設の航空博物館で、戦後、奇跡的に残った秋水の最後の1機が展示されているのを眼前にした。こちらも他国の戦闘機をスクラップ寸前の状態から保全しようという個人の意志に感銘を受けた。戦争を善悪や悲惨さだけで語ることをせず、また愛国心だけにとらわれず、人間の行為の記録と記憶を保全し、次世代に残す。その重要さを目の当たりにした体験が、今回企画する展覧会のアイデアの根底に強くある。

展覧会を開催するにあたり、八谷さんが小林エリカさんに声をかけたのは、〈東京藝術大学大学美術館陳列館〉で開かれた展示「彼女たちは歌う」を見たことが一つきっかけとなっている。小林さんが出品していた《彼女たちの戦争》(2020年、筑摩書房「ちくま」)は、時代に翻弄された女性たちをイラストとエッセイで紡ぐ作品だ。

例えば、核分裂を発見したユダヤ人女性リーゼ・マイトナーは、ナチスによるユダヤ人排斥によって亡命を余儀なくされ、共同研究者の男性だけがノーベル賞を受賞する……。そのように史実からこぼれ落ちてしまうような一面を丁寧に掬う小林さんの作品に、八谷さんはいたく感動したという。「きちんとリサーチをしたうえで、ひょっとしたらこうだったのかも、という想像を織り交ぜていくスタイルがすごくいいな、と。今回の展示の参考にさせていただきたいと思ったんです」と八谷さんは言う。

●今はなき柏飛行場を歩いて

さて前置きが長くなったが、そんな経緯を経て、八谷さんが「柏の葉という街へ行きませんか?」と小林さんを誘ったのは、去る10月末のこと。秋水に関する跡地を巡るツアーの様子を映像にするため、出演者として小林さんにオファーするという目論見である。突然の誘いにも関わらず二つ返事で引き受けてくれた彼女に、八谷さんは何度も頭を下げつつ、柏の葉を巡る一日旅は〈千葉県立 柏の葉公園〉からスタートした。空は秋晴れ、歩くには絶好の日和であった。以下は、ツアーを終えて1週間後、「まだ記憶が新鮮なうちに」との思いで行った2人の対談の記録である。

八谷:ツアー当日は、地元の調査や史跡保存活動などをしている「柏歴史クラブ」の方に引率していただいて、いろいろな話を聞くことができましたね。柏飛行場の跡地のほぼ全域が、今は公園になっています。ここを歩いてみてどんな印象でしたか?

小林:天気も良くて、はじめは遊びに行った感覚でした(笑)。バラ園やボートが浮かぶ池があって、犬を散歩していたりBBQをしている家族がいたり、とてものどかな雰囲気で。周囲には住宅街が広がっているし。ただ、「まだ着かないの!?」と度々感じたほど、とにかく広大な公園です。また、実際に歩いてみるとよくわかるんですが、一帯が平たい土地だということにも気づき、ここに飛行場があったんだということにも頷けるなと、少しずつ過去との繋がりや想像が膨らんでいきました。

(C) Erika Kobayashi Courtesy of Yutaka Kikutake Gallery

八谷:今は周辺に大型のマンションや大学もあるし、ららぽーとやT-SITEもあって、新興住宅地として便利でおしゃれな街に開発されていますね。実は、戦争よりさらに歴史を遡ると、江戸時代には鷹狩りをしていた場所だったり、馬を育てていたりしたという話も面白い。馬が逃げないように築いた「野馬土手」が今も少し残っていたりします。柏のあたりは今でいう郊外のリゾートのようなイメージだったらしいですね。その名残りで、終戦後にはゴルフ場がつくられた時期もあって、ゴルフ場を閉鎖した後に土地のことを調べているうちに、「これはなんだ?」というものが発見されることになる。それが、ロケット戦闘機・秋水の燃料庫だったと後にわかってくるんですね。

小林:そもそも戦時中にロケット有人機が開発されていたということ自体に、私は衝撃を受けました。飛行機の燃料といえばガソリンを想像していましたが、ロケットには特殊なものを使うんですよね?

八谷:通常の航空燃料は、ハイオクよりさらに一段上のガソリンを想像してもらうとわかりやすいと思います。でも戦争末期の日本では航空燃料が枯渇して、松の樹から取る松根油を使わざるを得ないような状態でした。そこで、電気分解で得られる過酸化水素(80%濃度)と水化ヒドラジン・メタノールの混合液を衝突・燃焼させて推力にするロケットエンジンを持つ、秋水の開発への期待がすごく高まったというわけです。ところがロケットには大量の燃料が必要で、ざっくり言うと、1.8トンの機体に対して燃料は2トンという重量。特に高濃度の過酸化水素は爆発したり、人体など有機物を溶かしてしまう危険さもある。そのため、コンクリート製の頑丈な燃料庫がいくつも建設されたわけですね。ただ、燃料庫は急ごしらえで建造されたものの、燃料を大量生産できる能力は、すでに日本にはなかった。濃度80%超の過酸化水素を生成するには電力がすごくかかりますし、プラントを新造する余力もなかったですから。

小林:戦後、不要になった液体を辺りに流したら過酸化水素が草にかかって盛大な白煙をあげたとか……。過酸化水素を運んでいたガラス瓶も持たせてもらったんですが、結構な重さで。

その上、過酸化水素は水よりも重いらしいし。その恐ろしい液体がたっぷり詰まった瓶を学徒動員された少年たちが燃料庫へ運んでいたと聞いて、震えました。実際に燃料庫へも入らせてもらいましたが、それもかなり深いものでした。そこにその過酸化水素を何トンも入れる予定だったと知り、ただただ圧倒されました。

八谷:学徒動員された学生がつくるのも手伝っていたとか、ね。

小林:そうですよね。掩体壕も想像以上に大きくて、横幅20mもある機体を納めるというからかなりの大きさです。そんな巨大な機体を押したり引いたりしながら壕まで運ぶのは極めて重労働だったはず。滑走路から燃料庫までの距離も結構あって、私たちは車で移動したほどですからそのスケール感を感じました。

かつてロケット戦闘機をつくっていたというイメージはあったし写真も見てはいたのですが、私の想像が及ばなかったことのほうが多かった。そのディテールを見たり聞いたりするにつれて、秋水の開発が大勢の人たちを巻き込む一大事業であっただろうことがどんどんリアルに感じられてきて、見える景色が変わっていくような体験でした。

八谷:今でさえ日本では実現していないロケット有人機をつくるというんだから、計画としては明らかに無謀なんですが、それも1944年夏に計画されて1年で完成まで漕ぎつけようという。そんな無茶なことをやらざるを得なかった終戦末期の状況や、なんとかこの計画にかけるしか起死回生の道はない、という熱が凄まじい。

小林:そういえば、秋水のモデルになったMe163Bのテスト飛行動画を見ましたが、なんとなく飛行機と同じ飛び方を想像していたらロケット型は全然違って。直角にも近い形で凄い勢いで上昇する。

まさにロケットの打ち上げを見るような感じで・・・・

というかまあ、ロケットなんだからあたりまえなんだろうけれど。秋水が燃料を4分間で全て使い切るので、その時間だけしか飛べないということも衝撃的で。最高時速900kmを想定していたそうで、B-29が飛んでいる1万m上空まで3分半で到達して、残り3分半で撃ち落として陸に戻るというのだから想像を絶します。機体には水平尾翼もなく、上昇する際に機体を軽くするため車輪は切り離して、スキー板のようなもので着陸するという仕組みにも驚きました。

ナチ・ドイツがロケット飛行機をつくっていたということは聞いたことがありましたが、そのようなものを日本でもつくろうとしていたとは。

八谷:秋水は、当時としては珍しく陸海軍共同によって、ドイツ・メッサーシュミット社のロケット戦闘機Me163Bをモデルに開発が進められました。ちなみに、1944年4月19日にMe163Bの極秘資料は伊29潜水艦に積まれフランス・ロリアンから出航したのですが、乗っていた巌谷英一海軍中佐が潜水艦と航空機を乗り継いでなんとか資料を日本に持ち帰ったそうです。また推測ですが、伊29潜には、実機のMe163Bも積載して持ち帰るはずだった、という説もありますが、この潜水艦は巌谷中佐のシンガポールでの下船後、台湾―フィリピン間で撃沈されていて真相は不明です。

とにかく、なんとか持ち帰られたごくわずかな資料をもとに、三菱重工名古屋航空製作所が実務を担うかたちで秋水は設計・開発されたのですが、今残るその図面を見ると、果たしてこれだけでどうして設計ができたものかと驚くほど簡略なものです。結果としては、秋水は運用される前に終戦が来てしまい、日の目を見ることはありませんでした。一方で、実戦に投入されなかったからこそ、僕はこの機体に惹かれるのかもしれないと思うんです。

<三菱重工 名古屋航空宇宙システム製作所 航空史料館の復元された秋水>

●戦争の記録や記憶から、こぼれ落ちてしまうもの

さて、今回の展覧会「柏飛行場と秋水–柏の葉 1945-2020」では、戦中のモノクロ写真をAIとリサーチでカラー化する「記憶の解凍」プロジェクトを行っている東京大学大学院の渡邉英徳教授が協力した作品も展示・配信される。八谷さんは、「事実はきちんと記録として残す必要がある。一方で、それだけでは伝わらない側面を、ある種の想像で補うことで多面的な見方ができるのでは」と常々感じていると言う。

八谷: 航空研究者の木村秀政さんという方が、当時、秋水の訓練機として制作された木製のグライダー・秋草を撮影した写真が残っているんですが、その写真の中には訓練中の若者たちが楽しそうな様子の場面なども写っていて、すごく印象的です。また、柏飛行場に慰問に来た女優、轟夕起子さんも木村さんは撮っているのですが、撮影の腕は確かだったはずなのにこのときだけは自分の指が写り込んでいたりして、やっぱり大女優だから緊張していたか、あわててシャッター切ったのかもなぁとか…まったく想像の範囲に過ぎないのですが、人間性が垣間見えてくるんです。

<写真を公開したところ、宝塚歌劇ファンの方から、この女優さんは轟夕起子さんではなくて、櫻町公子さんなのでは?というコメントいただきました。たしかに櫻町公子さんも似てはいましたが、調査の結果、やはり轟夕起子さんだとわかりました。ただ、写真のネット上での公開に関しては、取りやめることにしましたので、写真は削除しました>

『この世界の片隅に』でも描かれていますが、戦中でも人々はごはんも食べるし、悲しいことも嬉しいこともある。そんな日々があるわけで、戦争を生きた人たちも私たちと同じ人間なんだと実感できることが大事だと思うんですよね。

小林:本当に。やはり善悪だけで裁こうとすると見えなくなってしまう物事がすごく多いと思います。戦争は悪いことだという前提はもちろんあるのですが、そこにあったであろう楽しさや美しさのようなものも、私はあえて見ていきたいと思っています。B-29や秋水を開発した人たちもきっと機体に美しさを感じたり、ワクワクしたりする思いを持っていたかもしれない。その気持ちをなかったことにしないことは大事だと思います。

戦争というのは、私たちとは違う極悪非道の悪人だけがしていた別世界の出来事ではない。動物に優しいような人が一方で平気で人を殺していたりするし、この日常生活と地続きにあるからこそ、恐ろしいと思うんです。そういうことを踏まえたうえで、最終的に起きた事実をどう見るのかということが重要ではないでしょうか。私は作品を制作するうえで、そのように“こぼれてしまう部分”をどれだけ掬うことができるのか。そんなことに興味があります。

八谷:同感ですね。事実はきちんと記録として残す必要がある。でも、それだけでは伝わりきれない部分を、ある種のフィクションや想像で補うということも、時には必要なのでは、と思うんです。人に何かを伝えようとする時には、本当はその両方の作業が必要なのかもしれない、と。戦争の事実や悲惨さのみを強調して伝えてしまうと、「自分は絶対そうならない」と単純化されてしまう恐ろしさがあります。自分ごとと思える何か、共感できる何か、そんな大事な“何か”が抜け落ちてしまうような気がする。そのような部分を丁寧に掬うことで生まれるリアリティがあると僕も思います。

小林:戦争って、終戦、敗戦で、終わり、ではないんですよね。秋水の訓練に従事していた方たちにも、その前もその後も続く人生がある。その方たちで戦後に結成された「秋水会」は、いまメンバーほとんどの方が亡くなられて、会はなくなってしまったそうですが。柏飛行場周辺も現在は住宅地になっているけれど、そこには、かつての燃料庫がいまもその痕跡を留めていて、そのすぐ隣で子どもたちがピクニックをしていたりする。

私は常々「なぜいま私がここにこうして生きているのか?」という思いがあって、自分の親やさらにその親のことなど身近なことを掘り下げていくと、どうしても戦争の歴史に行き当たるんです。すると、どうしてもその背景を考えざるを得ない。私の父親も、戦時中には学徒動員されて、富山で新司偵(しんしてい)という飛行機をつくっていたそうです。そうやって極めて私的なところからいつも私は戦争について考えます。そこに目を凝らせば、何か痕跡があったり、誰かが伝えてくれる記録や資料も残されています。自分がいま立っている場所とひと繋がりに繋がる過去を見るというのは、とても大切なことだと思う。

小林エリカさんのドローイング。

(C) Erika Kobayashi Courtesy of Yutaka Kikutake Gallery

八谷:僕も飛行機をつくってパイロットとして乗っていますし、特に先程の航空研究者の木村秀政氏は、僕の機体を作ってくれた、有限会社オリンポス設立時の顧問だったりします。木村さんが戦争を生き残って、東大から日大に移って、後進の航空機エンジニアを育ててくれたから、僕の今の機体があったりする。秋水の開発に関わった人たちとの接点が意外とあることを発見しました。戦時中の辛いことや嫌なことはあっても、訓練用の秋草が飛行して頭の上を飛ぶときの「いま自分たちは、未来に繋がるものをつくっている」とドキドキする気持ちは一緒だったんじゃないかなぁ、と想像したりします。今回の展覧会に向けていろいろと掘り下げていくうちに、点が線になっていく感覚があります。

小林:点が線に、そして面になると、世界はより広がっていくようですね。

2020年11月5日 渋谷QWSにて収録

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?