今日は日常・明日は非日常!? 備蓄してますか?

〇 震度5以上の地震が何回発生しているか知っていますか?

気象庁のデータベースによると、2011年3月~2022年3月の11年間に、 日本付近を震源とした人的被害を伴った震度5以上の地震の発生は、何と70回以上。しかも、そのうち震度7以上の地震は3回発生。今後も同等クラスの首都直下型地震、南海トラフ巨大地震の発生が心配されています。

この避けられない災害に、皆さんはどのような備えをしていますか?

〇 母の東日本大震災での経験

戦時中に食べ物が無かった話をよくしていた母ですが、東日本大震災で被災して以来、次のような災害の備えについて話をするようになりました。

1. 貴重品持出しバックの用意

→ リュックだと走れるし両手が使える

2. 水の確保

→ 必ず必要になる物

3. 風呂の水は抜かない

→ 飲み水以外にも水が必要になる

4. 非常食の確保

→ 食べ物が無いと不安になる、食べる事で癒される

5. カセットコンロの十分なボンベの確保

→ 1日3食の調理に使うと直ぐに無くなる

6. 車の燃料を常に半分以下にしない

→ ガソリンは購入制限がかかり、並ばないと購入できない

7. 必要な物を買えるくらいの1カ月分の生活費を常に用意

→ 現金精算しかできなくなる

8. キャリーカートの用意

→ リュックに重い物を入れて歩けば、それだけで疲弊する

災害時は助かることが第一ですが、被災した場合、どれだけ備えていたかでその後の生活が変わってきます。

私の実家が東日本大震災で津波被害に遭ったことは前回のnoteに書きましたが、実は1960年のチリ地震の津波も母は経験していて、非常時に持ち出せる貴重品を入れたバックを常に用意していました。家は道路を挟んで目の前が港というロケーションに建っていたので、日頃から地震や津波のことは意識していたのです。東日本大震災の津波の際は、海の変化を見て今後起こり得る津波を察知し、直ぐに貴重品バックを持って高台の友人宅に逃げて助かったのです。

その後も暫く友人宅で避難生活を送ることになるのですが、当初避難所に向かう道路は使えず、歩くには遠かったこともあり、避難所での生活を選択しませんでした。救援物資は早い段階からそのエリアに入っていたようですが、多くは避難所に届けられ、在宅避難者の元には届きませんでした。在宅避難者が支援物資を得るためには、母のような高齢者であっても、自分で配給場所まで行かなければならなかったのです。

重い水も運ばなければならないのですが、幸いにも水は友人宅の井戸水を利用できました。食事はまず友人宅の冷蔵庫の中の物、次に缶詰、そして乾物類を食べていったそうです。食べ物が底を突きそうな頃、近所の小さなスーパーが再開しましたが、何時間も並んだとしても買いたい物が手に入る状況では無かったそうです。その後は道路が復旧し始め、地元に住む友人の娘さんが届けてくれた食品に助けられました。

大規模災害の経験から、非常食は最低7日分の確保が望ましいとも言われるようになりました。しかし、大規模災害時のライフラインの完全復旧には最低30日以上を要し、それ以上の長期化も有り得ると東京都では想定しています。また、大都市では避難所の不足も懸念され、自宅で居住継続ができる場合は在宅避難をするよう勧めており、各家庭で最低2週間分の水と非常食の確保を推奨しています。

〇 何をどれだけ備蓄するか

3日分くらいなら、水、レトルトカレー、パックご飯等を思いつきますが、

1週間分以上の備蓄となると、実際何をどれだけ準備すべきかを把握するのは難しいかもしれません。

東京都の備蓄ナビ (リンクはこちら)

では、家族の性別、年齢、住宅の種類、ペットの有無を入力すると非常食を含めた備蓄リストをシュミレーションしてくれます。

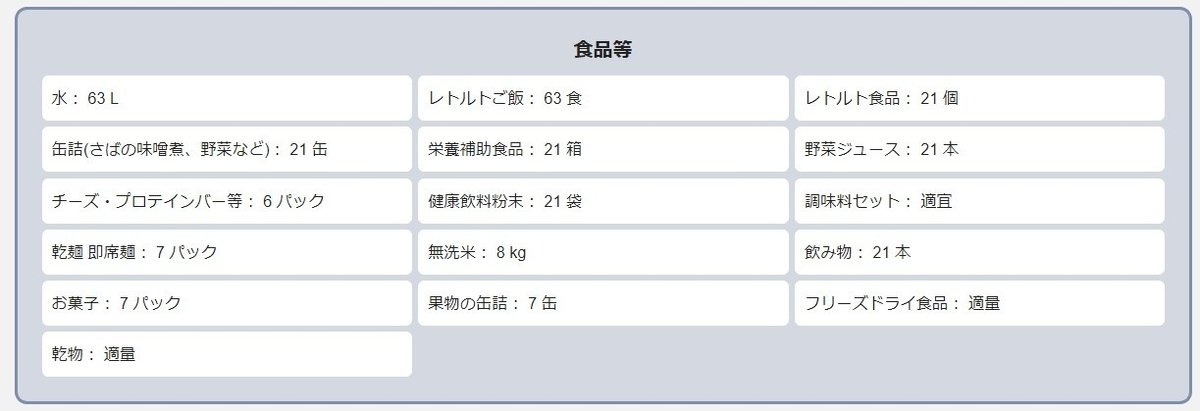

以下は、成人男性1人、成人女性1人、中学生男子1人、ペット有、マンションを入力した結果のうち、食に関する7日分のリストです。

乳児、疾患がある方、高齢者がご家族にいる場合は内容が変わってきますので、一度自分の家庭に必要な物のリストを作られることをお勧めします。

〇 東日本大震災後に備蓄に加えた物

災害時は、生鮮品の入手が困難なため炭水化物中心の食事となり、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、食物繊維が不足して栄養不足状態に陥ります。栄養バランスの崩れは、免疫力の低下や基礎疾患の悪化につながります。これらの栄養問題は、被災後半年以上も続いている場合もあるそうで、非常時であっても食事の質に気を付ける必要があります。

インターネット上には、3日分、5日分、7日分と日数が選べ、内容もバラエティーに富んだ非常食や栄養バランスに配慮された非常食が販売されています。決して安くはありませんが、献立も考えられていてあれこれ悩む必要がありません。

私はこのような非常食と共に備蓄に取入れている物があります。それは昔ながらの発酵食品と乾物です。

〇 非常食に発酵食品をお勧めするわけ

そもそも発酵食品は、ヒトが飢餓に備えて食材を長期保存するために、知恵と技術を磨いてつくられてきました。乾物もそうです。例えば、煮干しと根菜の味噌汁、鰹節と高野豆腐と乾燥野菜の味噌汁からは、たんぱく質、ミネラル、ビタミン、食物繊維を摂取できます。具沢山味噌汁とキムチやすんき漬けなどの発酵食品、そこにご飯を加えたら、おいしい非常食の出来上がりです。しかも、この発酵食品は腸内環境を整え、免疫力をアップさせてくれる働きがあるとも言われています。そして何より、味噌汁のような温かい食事は心の栄養にもなります。母曰く、「食べなれた味」は、非日常下で日常を感じさせてくれるそうです。普段食べている食品を少し多めに買い置きして、食べたらその分を買い足す方法をローリングストック法と呼ぶそうですが、先人たちは、伝統食品を取入れた健康的な「元祖ローリングストック法」を行っていたのかも知れません。

ただ、注意すべきは塩分です。保存食は塩分で腐敗を防いでいる物が多いので、利用する場合は、塩分の排出を助けてくれるカリウムを多く含む野菜類を同時摂取する事をお勧めします。また、栄養損失の少ないフリーズドライ野菜を使用すれば、不足しがちなビタミンCの摂取もできます。ビタミンやミネラルを豊富に含む胚芽米、玄米のパックご飯もお勧めです。同じ味は飽きますので、味噌汁に南瓜パウダーとスキムミルクパウダーを加えて洋風ポタージュにしたり、漬物を使って炊込みご飯にしたり、工夫次第でバリエーションも広がりますよ。

〇 もう一つのお勧め

賢者の非常食(IDP新書3)

発酵学の第一人者である小泉武夫先生の著書に、非常食として役立つ伝統食材や発酵食品が紹介されています。味噌、醤油、鰹節、甘酒、納豆など、家庭で無理なく備えておける食材の情報が書かれていますので、ご参考にされてはいかがでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?