生活者の体験デザインとクロスモーダル

生活者の体験をデザインするなかで、私が着目しているのは、人間の本来の認知特性を活かせた体験デザインです。「人間本来の認知特性」と聞くと、難しく聞こえますが、我々が普段感じて行動することを明らかにした分野なので、実はとても自分ごと化しやすい分野でもあります。

ここで、質問です。どっちがブーバで、どっちがキキだと思いますか?

曲線図形がブーバで、ギザギザしているのがキキ。これは、母語や年齢に関係なく見られる特性です。言語の音と視覚の印象は連想される、それがブーバ・キキ効果です。

このような現象を知ると何ができるのか。それは、生活者にとって違和感のない、視聴覚が統合された体験デザインのコツとして活かせます。

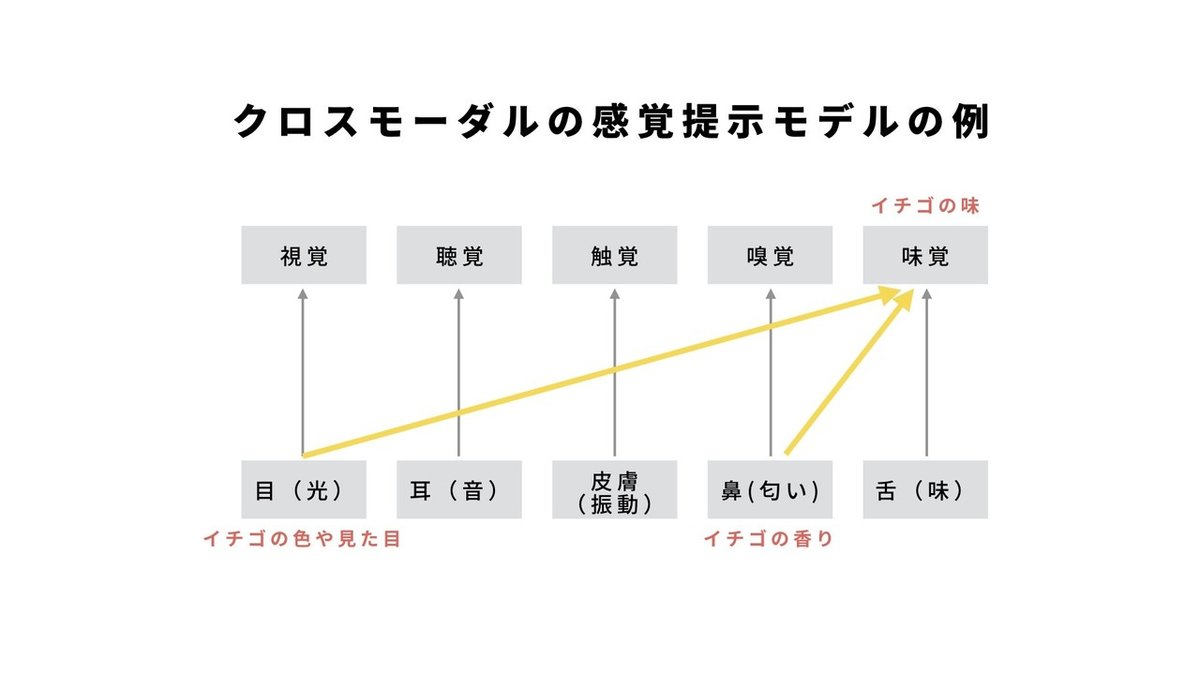

人間は、五感のそれぞれ感覚を区別して感じるのではなく、複数の感覚を脳の中で補完して認知・解釈します。このような現象を、「クロスモーダル」といいます。 かき氷が、その一つの例です。赤いシロップがかかった、イチゴ味のかき氷。実はこのシロップは、色や匂いが違うだけで、ほぼ同じ味なのです。赤色の視覚情報とイチゴ香料からの嗅覚が刺激されて、脳内でイチゴ味の感覚を生み出しています。

このような体験のデザインは、デジタル技術の発展により、感覚再現にとどまらず、新たな感覚や行動、そして気持ちまでデザインすることができています。「クロスモーダル」を理解することで、効果的で新しい体験をデザインすることができるのです。

クロスモーダル視点を活かしたプロダクト、「Write More」を紹介します。

「Write More」は、書くことが楽しくなるボードです。東大の研究で、紙に鉛筆やペンで書くときの音「筆記音」を大きくして聞きながら書くと、筆記効率が上がることが分かっています。「Write More」はこの研究をプロダクト化したものです。

なぜ、この現象が起きるのでしょうか。「この行動をしているのは私!」という「自己主体感」が働いたからと考えられます。筆記音を聞くことで、ますます書くことに夢中になり、それによって書くスピードが上がったり、きれいな線が書けるようになったりするのです。聴覚フィードバックによって、やる気のデザインまでできることになるのです。

人間本来の特性と向き合って、かつ、その解決方法にテクノロジーを取り入れることによって、生活者にとっては、効率良い体験になったり、苦手なことができるようになったり、自分の能力を伸ばすことができるようになったりすると思います。

博報堂ブランド・イノベーションデザインでは、生活者の体験をデザインし、事業を変革するコンサルティングを提供しています。そのソリューションの一つとして、クロスモーダル知見を活かしてプロダクトやサービス・研究開発を行うHuman Xがあります。興味ある方はぜひお気軽に問い合わせください。

執筆者:金じょんひょん / Human X プロジェクトリーダー、テクノロジスト

博報堂入社以来、研究開発部門を経験し、現在はブランド・イノベーションデザイン局に在籍しながら、テクノロジーを活かしたプロダクト・サービス・研究などの開発業務をメインに従事。クロスモーダルデザインWS幹事、Affective Media WS幹事、文部科学省科学技術・学術政策研究所専門調査員

<問い合わせ先>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?