喉を渇かせ!!

始める宣言してからだいぶ経ってしまいましたが、最初の振り返りは入学して最初の思い出深い経験から!LDCでは入学後すぐチームを組み、課題解決プロジェクト(通称LWP)に挑戦します。

このプロジェクトは、「リーダーシップを発揮して変革の抵抗を乗り越え組織変革を成し遂げた」事例をもとに、その要諦を学ぶワークショップを作る!…というもので、新しいことへの挑戦尽くしな内容に緊張もMAXに…!!

また、プロジェクトの目的は、人材開発・リーダーシップ開発・組織開発に必要な知識を課題解決を通して実践的に学ぶだけでなく、ワークショップスキルをつける、チーム活動の中で自分のリーダーシップも明確にするという盛り盛り具合!!

上の図は約3ヶ月間のプロジェクトの流れと、同時進行するリーダーシップ開発の流れですが、こうしてみてみると1つの時期にいろいろと行動していたんだな…と懐かしく感じます。

今回はプロジェクトテーマの組織変革についての学びを書いていきたいと思います✨

組織変革に必要なもの

プロジェクトでは「リーダーシップを発揮して変革の抵抗を乗り越え組織変革を成し遂げた」事例をもとに要諦を学ぶワークショップ作りをしたのですが、

組織変革とは、組織の「構造」「文化」「運営方法」などを見直し、抜本的な改革を成し遂げることをいいます。

時代の流れや事業環境など外部環境の変化、組織の成長に伴う内部環境の変化など様々な要因で組織の変革も必要とされます。その結果、組織の構造がガラッと変わって文化が新しくなったり、制度が変化して戸惑ったり…と組織にまつわる変化が起きていきます。そして、その組織に所属している人にとって組織変革が大きな影響を与えることは間違いないです。

そんな組織変革を行うには、目的とゴールを描くことが重要になります。(ただ制度や運営方法を変えられてもしっちゃかめっちゃかになりかねないですもんね!)何のために変革を行うのか、最終的にどのような状態になってほしいのかを明確にすることで、それに至る施策を導くことができます。

組織変革のステップ

組織変革の代表的なプロセスはコッターとレヴィンのものです。

★ジョン・コッターは変革の際に8段階プロセスを提唱しています。

外部環境、内部環境の変化は変革を促す要因であり、危機意識を高める要素でもあります。自組織の置かれている状況、危機を認識することで「変わらなければ!」と変革はスタートします。

次に変革を担う仲間をチームとして築くことで、1人ではなく力を合わせビジョンと戦略を生み、チームメンバーと共に「共感者を増やす」ことをしていきます。

そして、ビジョンと戦略が明確になり周知もされることで個人の自発的な行動が促されます(もちろん新しいことを始める抵抗も多い)。抵抗の元となる障害を取り除きながら、モチベーションを生む短期的な成果を計画して導くことで正当性があることを示し変革を押し進め…最終的に文化に定着させる、というのが一連の流れです。

長い!!定着までとても時間と労力がかかりそうですね!!(変革推進者は心労がすごそう!)

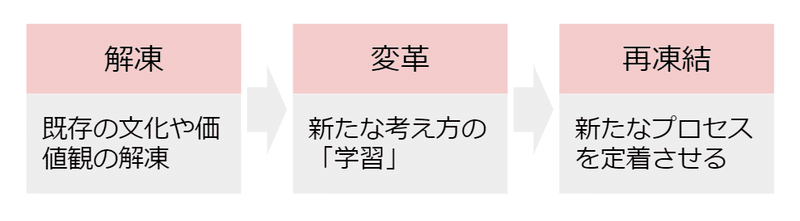

★レヴィンは3段階プロセスを提唱しています。

レヴィンもコッター同様、「今までのやり方では通用しない!」と危機感を醸成し変革の必要性を周知し、新体制の必要性や新たな考え方を受け入れていくための準備期間「解凍」のフェーズから変革をスタートしています。

続く「変革」のフェーズでは、新たな考え方を受け入れどのように変化していくべきかを学習をしていきます。解凍フェーズを踏まえ変革での個々の役割や、必要となるプログラムで組織変革への具体的なアクションを行います。

最後の「再凍結」のフェーズでは、変革内容の定着を目指します。仕組み化や制度化で、変革内容を一時的なもので終わらせないようにします。

コッター、レヴィンのプロセスより、いずれも「変革には長い目と継続が必要不可欠」だということがわかります。何か1つ派手な打ち手を成功させたら終わり!という短期的なものではなく、色々と試行錯誤を繰り返してコツコツと定着していくものなのです。

喉を渇かす

私たちのチームではYahooさんの組織変革事例をもとに要諦を学ぶワークショップ作りを行いました。(とてもありがたいことにチームメンバーの方を通しインタビューの機会もいただき要諦を学ばせていただいたのですが、授業内での使用が目的なため詳細は割愛しざっくり振り返りをさせていただきます。)

Yahooさんではトップダウンからボトムアップ型へ経営スタイルを転換するという大きな変化の時に、1on1ミーティングをはじめとする様々な組織開発施策を行っていました。

注目すべきは変革を進める際に現場からの抵抗があったことです。これを乗り越えるため、Yahooさんでは「喉を渇かす状況」を作ったといいます。

「喉を渇かす=危機意識を高めて能動的な行動を促す」…と捉えられるかなと思います。これは先に述べた変革のステップにも欠かせないことですね!組織に所属する本人が「施策を行うこと、施策に関する情報」欲している状況にあるからこそちゃんと情報は届くし、取り組むのです。(アイドルは体型管理ができていないとデビューできないから必死に情報を集めダイエットをする!とか、そんな感覚に近いのかなと思いました。違う…?)どうしたら変われるか、そんな方法や情報を求めて喉はカラカラです。

そんな喉を渇かす状況にあるYahooさんの組織変革を、「生存不安」と「学習不安」をもとに紐解いていきます。

この「生存不安」と「学習不安」は、エドガー・シャインによるものですが、生存不安が大きいとき学習が生まれるそうです。(生存不安>学習不安)

ここで変わらないと生き残れない…!という生存不安って、確かに原動力にはなりそうだけれど結構ハードなアプローチですよね…。そして今までの自分を変えて新しいこと学ぶのも大変…という学習不安もなかなかに心が疲れるもの。

そこでシャインは学習不安を和らげる8つの打ち手を述べています。

この8つの打ち手を同時並行的に実施することで、「このままだと危ないよ!」という生存不安による鞭的なアプローチと、「学ぶことはそんなに難しくないよ!」という学習不安の低下による飴的なアプローチで変革を促していくんですね。🍭(確かに生存不安に比べれば学習不安は甘く感じて学びにとっつきやすいかも…)

Yahooさんでは喉を乾かしつつ、組織変革を担う方々による学びへの寄り添いがあったのでした!!

まとめ

組織変革はVUCA時代において必要性が高まっていると思いますが多くの人が関わるためにそう簡単にできることではないものです。企業は1つ1つ異なりますし、コッターやレヴィンのプロセス通りに行って成功するものでないことは様々な事例からもわかります。組織変革に対して大小さまざまな抵抗があるように、その対応もバリエーションが豊かだと感じます。

今回組織変革についてプロジェクトを行い、最も心に残ったのは「喉を渇かす」というフレーズです。求めているからこそ学習して浸透していき、組織はそのためのバックアップを欠かさない、その相互行為の積み重ねが変革を促していくんだな、と事例からも学びました。

~学びを一言でいうと~

★組織変革は目的の明確化と変革者の決意から

★喉が渇いているからこそ変革が染み渡る

おまけ

学びや気づきをまとめる最初の壁は…メモをいろんなところにとりすぎ!でした。LWPの時は紙のノート、Word、ドライブに少し…とその時々で違う媒体を使っていたようで情報があっちこっちに散らばっている状態に…

どこか1つに決めてまとめよう…と振り返りの中でまた1つ学びました!

⇩文中で少しだけ触れたYahooさんの1on1についてはぜひこちらで!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?