後篇・第三章「鄭玄の経書解釈法」

六藝論―鄭玄の経書観

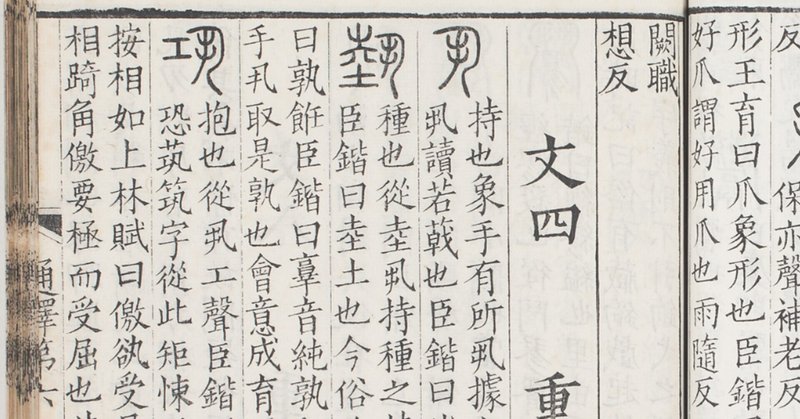

鄭玄の経書観は、初期の著作である『六藝論』に整理されており、ここに彼の学問全体を貫く構想が示されています。「六藝」とは、易、詩、書、礼、楽、春秋の六種の経書を指します。このうち『楽』は散佚してしまいましたが、「六藝」といえばこの六種の経書を指すと考えてください。なお、「藝」は「芸」の旧字体ですが、中国では「芸」は別字になりますので、「藝」の字を使っておきます。

さて、ここから鄭玄の経書観がどういったものであったか把握し、彼の経書解釈の指針について考察していきましょう。彼の経書観は、『六藝論』の以下の一言に端的に表されています。

六藝者、圖所生也。(『公羊伝』序疏引)

六藝は、「図」が生み出したものである。

河圖洛書、皆天神言語、所以敎告王者也。(『毛詩』文王疏引)

黄河から出た「図」、洛水から出た「書」は、いずれも天の神の言葉であり、これによって王者に教え告げるためのものであった。

太平嘉瑞圖書之出、必龜龍銜負焉。黄帝、堯、舜、周公、是其正也。(同上)

太平の世になる吉祥として「図」「書」が出現したが、これは必ず亀と竜がくわえ、背負って持ってきたものである。黄帝・堯・舜・周公は、その(瑞祥に応じた)正なるものである。

「河図」「洛書」とは、聖人の出現に応じて、瑞祥として川から聖なる書物が現れたとする伝説で、一つ目の文章の「図」はこれを総称する語です。鄭玄にとって、「六藝」は、天から授かった「図」・「書」を聖人が編纂して出来上がった書物である、ということになります。

ということは、鄭玄にとって、「六藝」は「天」に由来するものであるということになります。「天」とは何か、というのは難しい問題ですが、自然の巡りを司る存在、人間の運命を定める存在であり、儒教の信仰の対象である神的な存在です。そういった「天」に由来する六藝の書は、必然的に、一種の完璧さを備えたものということになり、全体が「天」による一つの構想下にあるもので、そこに矛盾は存在しないはずだ、というように考え方が進んできます。

実は、このように経書の全体を関連させて位置づける価値観(六藝の一体観)は、前漢末の学者の劉向・劉歆らにその萌芽が見られ、鄭玄の創作というわけではありません。『六藝論』というタイトル自体、劉歆の図書整理の成果をまとめた『七略』の部門の一つである「六藝略」の名前を意識しているでしょう。

では、鄭玄の場合、何が特別だったのでしょうか。一つは、鄭玄がこの理念を忠実に実践に移し、成し遂げたという点で、これについては後に詳しく見ていきます。もう一つは、この一体観が「緯書」に基づく説によって結び付けられているという点です。

例えば、上の『六藝論』で述べられている、黄河から「図」が、洛水から「書」が出現し、聖人はこれに基づいて経書を編纂したという説は、まさしく緯書に由来する説です。

更に、鄭玄はそれぞれの経書の由来も、緯書説に基づいて理解しています。ここでは『六藝論』で『尚書』の由来を説明する一段を見ておきましょう。

尚書緯云「孔子求書、得黄帝玄孫帝魁之書。迄于秦穆公、凡三千二百四十篇、斷遠取近、定可以為世法者百二十篇。以百二篇為『尚書』、十八篇為『中候』。」(『尚書』孔序疏引)

『尚書緯』に「孔子は書を求めて、黄帝の玄孫の帝魁の書を得た。(この書は)秦の穆公のものまであり、全部で三千二百四十篇あった。理に遠いものは捨てて近いものは取り、法典とするに足る百二十篇を定めた。うち百二篇を『尚書』とし、十八篇を『中候』とした」という。

ここで鄭玄は、一つの経書の由来を説明する非常に重要な部分で、まるまる緯書を引用して自説としています。なお、『中候』とは、前章で鄭玄が最初に注釈を書いた本として出てきた『尚書中候』のことで、この本自体も緯書の一種です。ここに「孔子が『尚書』と『尚書中候』を編纂した」とあることから、鄭玄が経書の『尚書』と緯書の『尚書中候』を全く同列の存在として扱っていることも分かります。

もう一つ、『六藝論』が『孝経』を説明する一段を見ておきます。

孔子以六藝題目不同、指意殊別、恐道離散、後世莫知根源。故作孝經以揔會之。(『孝経』玄宗序疏引)

孔子は、六藝の題目が同じでなく、指し示す意味が異なることから、道が散り散りになってしまい、後世の人々がその根源が分からなくなってしまうことを恐れた。そこで『孝経』を作って六藝を総合した。

『孝経』は経書の一つではありますが、非常に短い書物で、童子教育に用いられていたこともあり、第一に重視されるような地位ではありませんでした。

しかし、ここで鄭玄は、『孝経』をきわめて重視しています。これも、緯書の『孝経鉤命决』に「志在春秋、行在孝經」(孔子の志は春秋にあり、行いは孝経にある。『公羊伝疏』所引)などとあるように、緯書説に由来するのでしょう。のちのち、鄭玄の礼説を支える重要な根拠が『孝経』から出てきますが、これは後篇第五章で説明します。

『六藝論』では、『尚書』『孝経』以外も同じくその由来を緯書説に基づいて説明しています。これは、前篇で述べた鄭玄が術数学を好んだ話と符合しますし、後篇第一章で調べた鄭玄の著作の執筆順で緯書注と『六藝論』が同時期の著作とされることにも符合します。

以上、鄭玄は「緯書」に基づいて、経書(ならびに緯書)が「天」そして「聖人」に由来するもので、すべて体系的に矛盾なく読み解くことができる、と考えました。ここから、鄭玄は「経書・緯書の一体観」を成立させるため、これに忠実な解釈を試みていきます。その具体像については、以下で見ていく事にしましょう。

さて、その前に、考えておきたい問題があります。ここまで本書の中で、「経書は聖人によって作られたとされる書物」ということを強調しすぎてきましたから、「聖人によって作られたのだから、経書全体を相互に理解することができるのは当然ではないか」という疑問があるかもしれません。

しかし、これは実際には無理な話なのです。例えば、現代の研究では、『詩』は民間で伝承されてきた民謡や祭祀の歌が由来とされていますし、『周礼』も一人の手によって作られたものではないとされています。『礼記』に至っては、鄭玄自身もその由来がバラバラの古典籍であることを認めています。経書はそれぞれ、作られた時代も場所も作者も異なっているのであって、本来的には統一的に解釈できる代物ではありません。これを無理やり相互に読むことによって、鄭玄の解釈に無理が生じているところが多いのも事実です。

しかし、むしろこのバラバラの記述を無理やりまとめ上げ、相互に理解するところにこそ、鄭玄の真骨頂が発揮されているとも言えます。このことの意義については、またおいおい考えていくことにいたしましょう。

ここから先は

¥ 150

ぜひご支援お願いいたします。いただいたサポートは、図書購入費などに使用させていただきます。