前篇・第二章「盧植と馬融」

友・盧植の存在

ここで、寄り道をして盧植という人を見ておきましょう。というのも、盧植と鄭玄は同年代の学者で対照的な存在であり、鄭玄の理解に当たって盧植の生涯は大きな示唆を与えてくれるからです。どちらかといえば、盧植の方が後漢当時の典型的な学者像を示していますから、後漢という時代を考える上でも理解しておくべき人物です。

盧植は、涿郡の涿(河北省涿州市:Googleマップ)の出身で、生年ははっきりしませんが、鄭玄と同世代であり、鄭玄より少し早く死去しました。『後漢書』の盧植の列伝は以下のような書き出しで始まっています

盧植字子幹、涿郡涿人也。身長八尺二寸、音聲如鍾。少與鄭玄俱事馬融、能通古今學、好研精而不守章句。(『後漢書』盧植伝)

盧植、字は「子幹」、涿郡の涿の人。身長は八尺二寸(約一八八センチ)であり、その声は鍾が響くようであった。若くして鄭玄とともに馬融の門下となり、古今の学(古文の学・今文の学)に通じ、精義の追求を好み、章句を守らなかった。

古文・今文とは、前章で少し述べた、当時存在した経書のテキストの二つの系統のことです。もともと、「古文」は秦代以前の古い字体、「今文」は漢代当時に通行していた字体を指します。この二種の経書テキストは、もとは文字の相違に過ぎないのですが、両者を取り巻く環境の相違から、学問の内容・傾向にも大きな差が生まれていました。

大雑把に言うと、もともと国家が定める「博士」によって今文の研究が進められていたところに、後に在野から古文が出現し、徐々に古文学が広がるようになりました。盧植・鄭玄の頃は、古文学が徐々に拡大していた頃に当たります。今文・古文については、後篇・第一章でまた詳しく解説いたしますので、しばらくお待ちください。

いずれにせよ、上の記述から、盧植は今文・古文のどちらか一方に偏るのではなく、両方を学んでいたことが分かります(前章で見たとおり、これは鄭玄も同様です)。

もう一点、最後の「章句を守らなかった」というのは、どういうことでしょうか。「章句」というのは、もともとは「章を立てて句を切ること」を意味する言葉ですが、ここから転じて経書の解釈、注釈書を指す言葉になりました。盧植自身も『尚書章句』という著作を著しています。

経書解釈の営みは、師匠から弟子に伝えられるものでもあり、その過程で注釈はより繁雑になり、師説を守るために硬直化する傾向がありました。ここから派生し、「章句」という言葉が経書注釈の煩雑さ・硬直性を意味するマイナスのイメージで用いられることもあります。ここで盧植が「章句を守らなかった」というのは、先に存在した煩雑な解釈に拘泥せず、自らの考えから経書を解釈した、ということを示すのでしょう、

盧植は、陳球門下で鄭玄と出会い(『太平御覧』巻五百八十九引『述征記』)、鄭玄とともに馬融門下で修学したのち、熹平四年(一七五年)の石経建立の事業に参加しようと試みました。

石経とは、経書の公式な字句を世に知らしめ保存するため、国家的な事業として作成された、石に刻まれた経書のことです。この熹平石経の一部は、台東区立書道博物館に展示されていますので、ぜひ観に行ってみてください。

盧植がこの事業への参加を願い出た上書が以下になります。興味深い内容ですので、全文を見てみましょう。

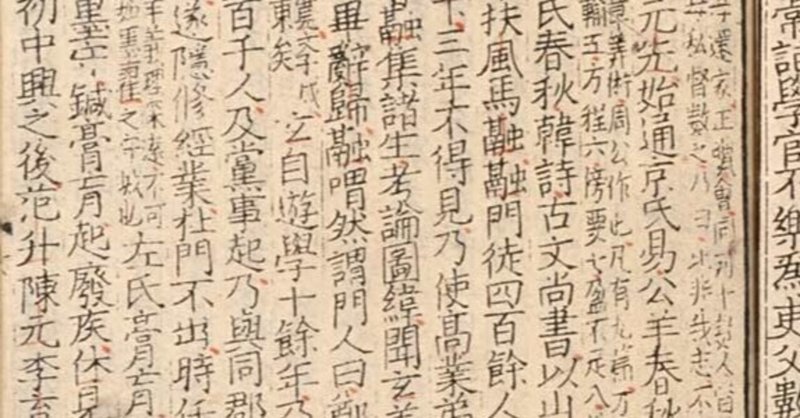

作尚書章句、三禮解詁。時始立太學石經、以正五經文字、植乃上書曰、臣少從通儒故南郡太守馬融受古學、頗知今之禮記特多回宂。臣前以周禮諸經、發起粃謬、敢率愚淺、為之解詁、而家乏、無力供繕寫上。願得將能書生二人、共詣東觀、就官財糧、專心研精、合尚書章句,考禮記失得、庶裁定聖典、刊正碑文。古文科斗、近於為實、而厭抑流俗、降在小學。中興以來、通儒達士班固、賈逵、鄭興父子、並敦悅之。今毛詩、左氏、周禮各有傳記、其與春秋共相表裏、宜置博士、為立學官、以助後來、以廣聖意。(『後漢書』盧植伝)

盧植は『尚書章句』『三禮解詁』を著したが、この頃は、太学に石経を建立し「五経」の文字を正そうとしている時であった。盧植は上書して曰く、「私は若いころから博学の儒者である元南郡太守の馬融に従って古文学を修め、今の『礼記』には特に紆余曲折が多いことが分かりました。私は以前、『周礼』などの諸経について、疑義を発し、鄙見を弄して「解詁」を作りましたが、家が貧しく、書き写して献上することができません。願わくば、書の得意な学生を二人引き連れて、ともに東観に行き、官職について俸禄を得て、ひとえに学問を磨き、『尚書章句』を合わせて『礼記』の字句の得失を調べ考え、聖なる経典を裁定し、碑文を刊正したいと思います。古文や科斗(古い字体の一種)は真に近いものなのですが、世の流行に押さえつけられ、小学にまで落ちてしまっています。中興以来、博学の儒者である班固・賈逵・鄭興父子は、みな(古文を)篤く好みました。いま『毛詩』『左氏伝』『周礼』にはそれぞれ伝記(注釈)がありますが、これは『春秋』の内容と符合しています。ぜひとも(古文のために)「博士」を設置し、学官(太学の講座)を立て、将来の人々を助け、聖なるお考えを広げてください。」

盧植は、当時の学問の中心である東観で石経事業に参加することを求めるとともに、古文学を国家の学問として公式に認めるように依頼しています。『毛詩』『左氏伝』『周礼』はいずれも古文のテキストで、これが(経書として認められていた)『春秋』と内容が合うものであるから、古文は真なるものであり、「博士」が治める学問として採用するべきだと言っているわけです。ただ、結局この依頼は叶えられませんでした。

この頃、南方で反乱が起こり、盧植は一度そのために駆り出されてしまいますが、その後に復帰し、後漢一流の文人である蔡邕(さいよう、一三三~一九二)らとともに図書の整理と歴史書の編纂に当たりました。

與諫議大夫馬日磾、議郎蔡邕、楊彪、韓説等並在東觀,校中書五經記傳,補續漢記。(『後漢書』盧植伝)

諫議大夫の馬日磾・議郎の蔡邕・楊彪・韓説などとともに、東観において、宮廷にある五経や記伝を校定し、『漢記(後漢記)』を補った。

中国古代の学者の経歴を見ていると、よく「図書の整理(校書)」をしたという話が出てきます。現代人には既に分かりにくい話になってしまったかもしれませんが、書籍というのは当時の知の集積であり、これを整理するという作業自体が常に国家喫緊の課題でした。

つまり、図書の整理によって当時の学問成果を整理し、国家の治世に役立てるわけです。中国の歴史上、国家的な規模で校書が行われた例は枚挙に暇がありません。校書に参加する学者は一級品ですが、これに参加することで学者の側がより知識を得るという面もあります。書籍の重視は中国に限らず世界中で同じでしょうが、特に古代中国における書籍文化は特筆すべき発展を遂げていました。

盧植はこの仕事を機に、蔡邕と深い関係を結び、私的な交流だけでなく、政治的危機の際にともに事に当たっています。蔡邕は文人肌で繊細なタイプの人ですが、盧植は華美を嫌い、学問気質で謹厳実直な人です。こういった性格の面では、盧植は鄭玄とよく似ていますが、一方で、盧植と鄭玄には決定的に相違する部分があります。それが政治との関わり方、距離の置き方にあります。

ここで、「学者」という存在について考えてみましょう。これまで「学者」という言葉を何気なく使ってきましたが、後漢当時において「学者」や「知識人」とは、どのような存在なのでしょうか。

当時の学問と言えば、基本的に儒学(経学)を指します。つまり、先に述べた儒教の基本経典である「経書」に関する研究、議論を行うこと、これが当時の「学問」の大きな範囲を占めていました。また、漢代には暦法などの術数学も発展していましたが、後漢になると、緯書という形を取って術数学がある意味で経学に組み込まれていきます。

経書には聖人の治世術が書かれているわけですから、経書を学ぶことによって国を上手く治め、発展させることができると考えられていたわけです。ということは、当時の学者の任務は、経書をよく修めることによって、治世術や経世済民の方策を学び、そこからいま現実に採るべき政策を考え、皇帝に献策することでした。彼らは学者であると同時に、国家官僚であったわけです。

では、ここでいう「治世術」とはどのようなものなのでしょうか。これはそのまま儒教の教えを説明することになり簡単には書けませんが、君臣・父子関係の秩序を強調し、各々が自分の地位に応じた責務を全うすることを求めるのが第一です。

これに加えて、後漢に限らず、儒者が政治の献策を行う際には「災異説」が重要な役割を担っていました。災異説とは、自然の異常現象(洪水・干魃・地震・日食など)は、天が悪政に反応して起こす現象であるとする考え方です。今見ると非合理的な考え方ですが、皇帝権力が絶対的であった当時、災異説は皇帝の判断にブレーキをかける数少ない手段でもありました。つまり、「天がお怒りになっているから、この政策は改善すべきです」などと、災異説を方便として使うことで皇帝の政治を批判することが出来るのです。

さて、ここまで書いてきた、積極的に献策し政治の誤りを正す学者像というのは、あくまで理念的な姿であって、実際には政治的な背景――皇帝という絶対権威や、外戚や宦官の専横が迫る中で、学者の身の置き方には個性が出てきます。

盧植の場合は、いま述べた学者の理想像に近く、経書から学んだ理想を現実世界で実践に移さねばならないと考え、そのために学者として歯に衣着せぬ上奏を積極的に行うタイプでした。のち、暴虐な董卓に恐れず諫言し、殺されかけたという話も残っています。盧植の上奏文(皇帝への献策)はいくつか残っており、そのうちの一つを次章で紹介します。

盧植にとって、学問は経世済民のためのものであり、これを政治の場に活かすことは当然と言えました。この後、盧植は学者としてだけではなく、武人として反乱の鎮圧にも力を発揮しますが、これも学者としての学識を実践の場に移した例と見ることができるでしょう。

一方、鄭玄はこれとは対照的で、政治の場にはほとんど出てきていませんし、上奏文も残されていません。鄭玄は、常に政治の世界とは距離を置きながら、経学の世界の中で理念を追求した人でした。一応鄭玄も、その学問の理論追求の先には聖人の制度があり、それをもって理想的な政治が実現できるとは考えていたのでしょうが、その自身の学説や見解を現実政治の場で披露したということは皆無です。

この対比は非常に興味深い事柄で、本書を読み進める上での核の一つになっていますので、頭の片隅に置いていてください。

以上、少し先の話をしてしまいましたが、盧植という同世代の学者と比べることで、鄭玄の特徴が引き立てられたかと思います。では、盧植の紹介によって鄭玄が馬融門下に入ったところに話に戻しましょう。

ここから先は

¥ 100

ぜひご支援お願いいたします。いただいたサポートは、図書購入費などに使用させていただきます。