後篇・第一章「経学という営み」

イントロダクション

前篇で、鄭玄は現存する伝記資料が少ないと述べましたが、鄭玄自身の著作や文章であれば、後漢の人としてはかなり多く現存しています。これらを読解することに出発し、前篇で述べた彼の生涯や社会背景を踏まえながら、鄭玄の学問の実態に迫っていきましょう。

まえがきで述べたように、鄭玄の学問は「難解」とか「繁雑」とか「膨大」とかいう形容詞がついて回るものです。これは決して我々現代人だけが得る感覚というわけではなく、同時代的に認識されているイメージです。『後漢書』に同時代人の評価がこのように記されています。

玄質於辭訓、通人頗譏其繁。至於經傳洽孰、稱為純儒、齊魯閒宗之。(『後漢書』鄭玄伝)

鄭玄は言葉の訓詁に誠実であり、博学の人は、(鄭玄の説が)あまりに繁雑であるとしきりに非難した。経伝に博通していることに関しては、「純儒」と称するに足るものであり、斉魯の地域で特に重視された。

しかし、鄭説は、一歩一歩進んで読解すれば、理解不能の代物というものではありません。必ず何かの根拠に基づいて自説を展開するのが鄭玄の特徴であり、むしろ我々の推測で埋めなければならない部分は少ないと言えます。つまり、長い年月を隔てた我々でも、鄭玄の思考はかなり細かく追うことができるのです。

鄭玄の学問の特徴を理解するためには、鄭玄に限らない一般的な「経学」の方法や、鄭玄前後の経学の流れといった背景的な事柄を知っておかねばいけません。そこで、まず第一章で後漢の経学の流れと経学の基礎的な研究方法を押さえます。第二章で鄭玄研究の前提を整理するために鄭玄の著作について述べ、第三章で鄭玄の理念と、その理念の下での思考法を見ます。そして第四章、第五章が鄭玄の学説の具体的な内容です。

前篇の「鄭玄の生涯」の描写は、数十年前の人が書いても大きな差異は生まれないかと思いますが、後篇の「鄭玄の学問」についての研究は、近年に進展したところが非常に大きく、本書ではできる限りその成果を踏まえられるように努力いたしました。特に、第三章の「文脈の理解」の節より後ろにおいて、それを示しているつもりです。

後漢の経学の営み―今文・古文・緯書

鄭玄がその実力を発揮したのは、「経学」と呼ばれる分野においてでした。むしろ、「経学という学問分野の基礎を作り上げた人が鄭玄である」と言っても過言ではありません。後篇ではこの内容を見ていくのですが、そのためにはまず、鄭玄に至るまでの経書に関する学問の流れを説明しておかなければなりません。

何度も述べているように、古代中国においては、聖人によって制作されたとされる「経書」が重視されてきました。経書は基本的には、夏・殷・周の聖王の著作や言行、またはその治世を描いた記録が、春秋時代の聖人である孔子(紀元前五〇〇前後)を通して伝えられたものです。例外に、孔子の弟子が孔子の言行を記録した『論語』などがありますが、いずれにしても、鄭玄の生きた後漢から見ると、遠い昔の話ということになります。鄭玄から孔子を見るというのは、われわれ現代人が後醍醐天皇を見るぐらいに時代の幅があるのです。

夏・殷・周から漢に至る長い年月の間に、戦国時代の諸侯の戦乱や、秦の始皇帝の焚書などが起こり、聖人の書の多くは散佚してしまったと考えられていました。そんな中で、前漢に入って儒教が重視されるようになると、失われた経書を復元し、聖人の治世を研究しようという機運が生まれます。そこで、経書を専門に研究する「博士」が国家機構の中に立てられ、経書研究が国家の学問として推進され始めました。

ここで、「博士」が使った経書は、学者によって復元されて以後、宮廷で代々書写されて受け継がれたものであり、漢代通行の文字で書かれた本でした。この文字を「今文」といい、このテキストを中心に用いて組み立てられた経学を「今文学」と呼びます。博士は基本的に一つの経書を専門にし、その学問は師匠から弟子へと伝授されました。

しかし、こうした今文の経書とは別に、前漢中期以降、別ルートで秘蔵されていた経書が偶然発見されることがありました。これらは秦代以前の当時の文字―「古文」で書かれており、このテキストを主体にした学問を「古文学」と呼びます。古文学は特に前漢末の劉歆という学者によって顕彰されましたが、漢代を通して官学として博士に立てられたことはほとんどなく、主に在野で研究の進んだ学派でした。古文学においては、基本的に何か一つの経書を専門にするということは特になく、多くの経書や他の典籍を用いながら研究が進められました。

つまり、今文・古文というのは、その出発点は使われる経書のテキストの相違に過ぎないのですが、その文字の相違によって生まれる内容面の相違と、両者を取り巻く環境面の相違から、結果的に学風・学説にも大きな差が現れることになりました。結局、漢代を通して官学に立てられたのは今文学でしたが、古文の経書を博士に立てるべきとする献策もたびたび行われています。大雑把に言えば、官学として公認の地位にある分、一経専修で師承関係を重視し、硬直化の傾向がある今文学、これに対して民間で受け継がれ、幅広い典籍を用いた独自研究が多い古文学、と認識されています。

ここまでで今文・古文の軸を説明しましたが、ここにもう一つ、新たな軸が加わります。それが、前篇で何度も登場した「緯書」です。緯書は、前漢の末から後漢の初めにかけて、新の王莽、また後漢の光武帝による革命の権威付け・正当化を行うため、経書に対応させながら新たに作られたものであると考えられています。しかし、高度に発達した術数学の知見を受け入れながら制作された緯書は、高い知的水準を反映しており、怪しいものとは認識され批判を受けながらも、聖人の著作として受け入れられてきました。緯書は、国家権威と密接に絡む存在ですから、官学である今文学で主に用いられてきました。

こうして今文・古文・緯書など経書解釈の相違が生まれたことにより、国家として経書の理解を統一する必要が生まれます。何度も言っているように、経書には統治の仕組み(概念的なことから具体的な国家制度の在りようまで)が書かれていますから、その解釈は国家運営の上でとても重要です。そこで、学者に諮問して学術会議を開催し、経義の統一が図られることとなりました。最も有名なものは建初四年(七九年)の「白虎観会議」で、この成果は『白虎通』という本に整理されて現在まで伝えられています。政府は学術会議の意向に沿って経義を決定し、これによって国家的な経書解釈の公式見解が定められました。

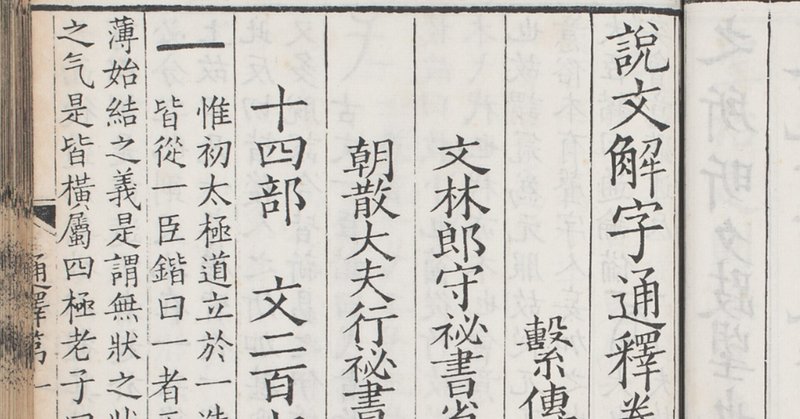

しかし、こうして公式見解が成立したにもかかわらず、実際には学者の間で『白虎通』はさほど重視されず、これ以後の経書解釈はむしろ多様化し、独自の説を立てる学者が次々と現れてきます。白虎観会議と前後する頃に活躍した学者に、『周礼』に注した鄭衆、『漢書』の著者の班固、『左氏伝』を強力に推薦した賈逵といった人物がいます。そして、『説文解字』で知られる許慎、彼と東観でともに働いた馬融が現れ、その弟子の世代に当たる盧植や鄭玄の時代へと繋がります。賈逵・許慎・馬融・盧植はみな古文学を修めた代表的な学者です。一方、『公羊伝』(今文)を推した何休などは、今文学派に数えられます。鄭玄は、彼らの成果をふんだんに吸収し、自らの学問に活かしたのでした。

では、鄭玄は今文学派・古文学派のどちらなのでしょうか。まず、前篇で紹介したこの一段を思い出してください。

遂造太學受業、師事京兆第五元先、始通京氏易、公羊春秋、三統歷、九章算術。又從東郡張恭祖受周官、禮記、左氏春秋、韓詩、古文尚書。(『後漢書』鄭玄伝)

そのまま太学に出向いて授業を受け、京兆の第五元先に師事し、最初に『京氏易』『春秋公羊伝』『三統暦』『九章算術』に通じた。更に、東郡の張恭祖に従って『周礼』『礼記』『春秋左氏伝』『韓詩』『古文尚書』を授受された。

ここには今文(京氏易、春秋公羊伝、韓詩)・古文(周礼、春秋左氏伝、古文尚書)のテキストが両方登場しています。また、都の「太学」は公立の学校ですから、基本的には今文のテキストが用いられていたはずです。この文章から、鄭玄が修学の段階から両方のテキストを学んでいることが分かります。

実際、彼の学問内容を見ると、個々の学説としては今文説が多く見受けられる反面、古文のテキストを重視する一面もあります。また、鄭玄が術数学の知見を持ち、緯書に精通していたことも、前篇で強調してきました。ここではひとまず、今文・古文の兼修、これに緯書を加えてこれらを統合し、新たな地平の開拓を行ったことが、鄭学の特徴であるとしておきましょう。

さて、最後に強調しておきたいことは、ここまでの話を全て壊してしまうのですが、いま説明した「今文・古文」という枠組みに、あまり囚われすぎてはいけないということです。先に型にはまって考えて、「この人は今文学だから○○」「古文学の学者が唱えているからこれは古文説」「今文説が○○なので、△△は古文説のはず」などと判断してしまうのは、非常に危険です。

こうした決めつけは、多様な読解の可能性を安易に排除し、短絡的な理解に繋がりかねません。それぞれの学派の中にも見解の相違があるはずですし、逆に今文・古文で共通する解釈も多々あったはずです。結局、鄭玄の研究をするのであれば、鄭玄の著作を虚心に読解することが出発点です。本書では、こういった方法から分析することを心がけることにしましょう。

では、なぜここで今文・古文の枠組みの説明をしたのか、と疑問に思われるかもしれません。しかし、これは是が非でも必要なのです。

それは、この「今文・古文」という枠組みが、決して後世の人の手による創作ではなく、漢代から同時代的に意識されていた概念であるからです。あまりに二者択一的な思考は問題ですが、漢代当時から両者の対立点は意識されており、この枠組みを完全に無視して議論することも、また不可能なのです。われわれは、安易な決めつけを排除し、新しい枠の組み立て方を考えながら、鄭玄の学問に向き合っていくことにいたしましょう。

ここから先は

¥ 200

ぜひご支援お願いいたします。いただいたサポートは、図書購入費などに使用させていただきます。