自分の頭で考えるお金の話 その4~「貨幣錯覚」とは?

今度は間髪を入れずに、更新 ♬

いよいよ話は佳境に入ってまいります――

・その1~「インフレーション」を考える

・その2~「自分の頭で」を考える

・その3~インフレーションの原因を考える

† おさらい

「その1」と「その3」では、インフレーションの原因ならびにインフレが起きたときの一般人の「感じ方」について考えてみました。

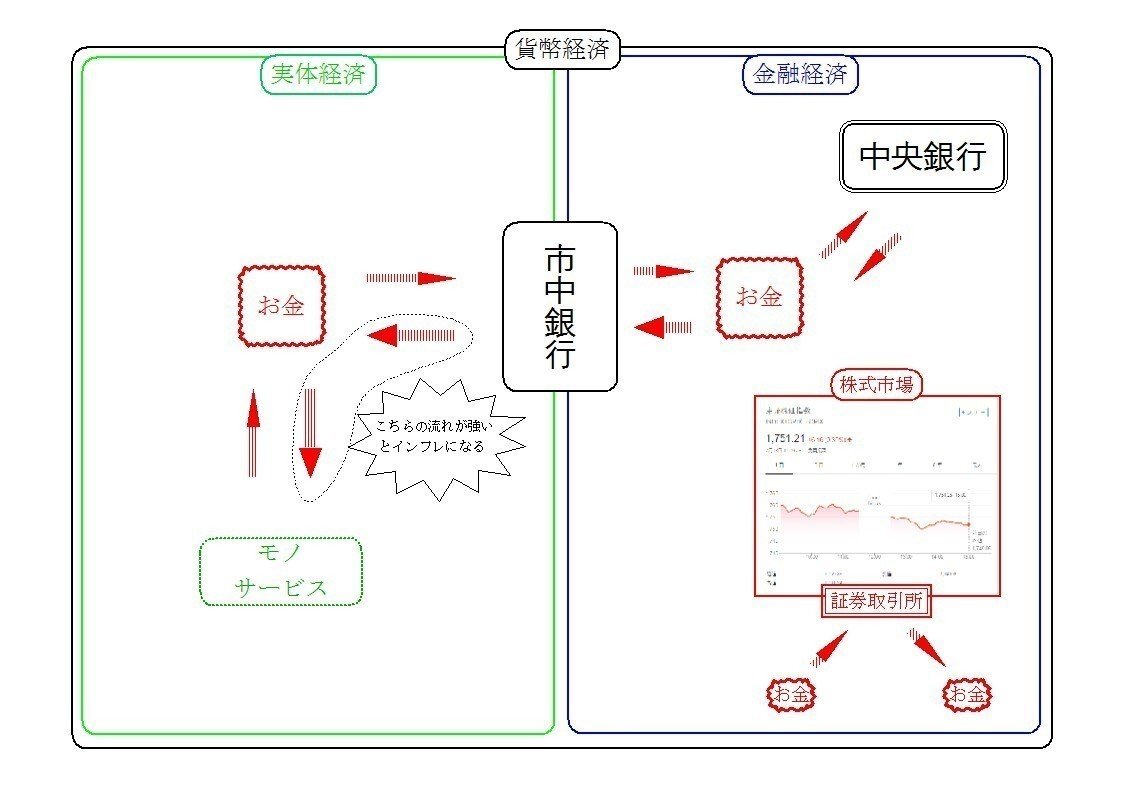

インフレは金融経済から実体経済へお金が流入するときに起きるが、その情報伝達速度は株式市場などとは違って緩慢であるから、実体経済の資金需要に応じて金融経済からお金が供給されたからといって、すぐに物価があがるわけではない。

また情報伝達速度が緩慢であるからこそ、一般人はお金に信用と安心を置くことができる。

ただし、その信用と安心の裏には見落とし――強い言葉でいうと【罠】がある。この【罠】について考えてみたいというのが本稿の趣旨です。

【罠】は錯覚によって引き起こされています。つまり本稿は【罠】を引き起こす「錯覚」について考えていくわけですが、考える対象が対象だけに、かなり面倒くさいのは仕方がありません。

なるべく整理をして考えていくよう努めます。

† 貨幣錯覚とは?

貨幣錯覚という言葉があります。

貨幣はそれ自身が何か有用であるわけではなく、あくまで貨幣によって購入されたものから満足を得ることができる。つまり、名目的な貨幣額ではなく実質的な購買力こそが重要なはずである。それにもかかわらず、人々には名目の貨幣額に基づいて行動を決定する傾向があり、それをアーヴィング・フィッシャーは貨幣錯覚と名付けた。その後、多くの実証分析や実験などによって、存在が確認されてきた。

名目的な貨幣額ではなく実質的な購買力といわれても、そんなものを把握することは現時点では不可能です。『その1』で示した「近未来の買い物風景」は、この不可能が可能になるような「設定」での架空の話です。

名目的な貨幣額とは、たった今、消費者が現に所持しているお金の金額です。これ自体はどうしたって変わらない。変わるのは物価の方だけれど、その物価だって変化は緩慢です。情報伝達速度が遅いのだから。

で、株式市場と同じように情報伝達速度を速めて瞬時に物価が変化するようにと「想定」をしてみたはいいが、それは現代人がお金へ求めている感覚(信用と安心)を裏切るものになってしまいます。

† 錯覚の向こう側に【罠】がある!

上の図は、ごく簡単なものですが、意味を理解していただくには説明が必要でしょう。それも若干面倒な説明が。

図の横軸で示しているのは実体経済のなかに存在するお金の総量。経済学の言葉では“マネーサプライ”と言われているもの。

縦軸に表示してあるのは、実体経済に存在しているすべてのモノ・サービスの価格の平均の逆数です。株式市場でいうなら東証株価指数(TOPIX)に相当する、要するに物価指数ですが、その逆数。

なぜ逆数になるのかは、あとで説明をします。

お金の総量と物価平均(の逆数)の掛け算の答えが、実体経済のなかに存在する(お金で計量可能な)価値の総量です。この総量は図では面積で表示される――というのは、中学校レベルの数学です。

今、お金の総量(マネーサプライ)がxで、物価の平均がtであったとします。そうすると、価値の総量はxとtの積ということになる。

次に、金融経済から実体経済へとお金の供給があって、インフレが起きることを考えてみます。お金の総量はxからyへと変化する。

もし、実体経済の情報伝達速度が株式市場並に速ければ、物価は直ちにtからsへと変化するはずですが、その変化は何度も指摘しているようにゆっくりとしか起きません。ですが、本来は何らの有用性のないお金が実体経済に投入されたところで、「価値の総量(縦と横の積)」は変化しないしないはず。

つまり、x×t=y×s のはずですが、ここで錯覚が起きてしまいます。

実体経済の中で暮らす人間はどうしても、価値をお金の名目的な額で把握してしまいます。そうなると、変化をしていないはずの「価値の総量」が増したように感じてしまう。「価値の総量」はy×tになったように想像をしてしまいます。

この「価値の総量」の錯覚こそが、本当の意味での貨幣錯覚です(だとぼくは考えます)。

本当の貨幣錯覚が隠してしまうこと。それは、図上の緑斜線の部分が赤斜線のところへ移動してしまうということ。x×tがy×sへと形が変化して、両者の面積は同じなのですから、緑が赤に移るのは当然のことですが、ひとつ大きな実際的な問題がある。それは

緑と赤とでは(お金の)所有者が違う!

ということです。

赤の部分は、新たに銀行などから融資を受けた者(法人を含む)が所有者になっている。

† 信用創造は価値を剽窃する!!

もう一度、繰り返します。

・新たにお金が実体経済に投入されても、すでに存在する価値の総量に変化はない。

・ところが人間はお金の名目額に注目するがゆえに、価値全体が増えたように錯覚してしまう。

・この錯覚が起きると、お金によって計算されている価値の一部が気がつかないうちに別人のところへ移って行ってしまっていることに気がつかない。

価値の剽窃が起きるのは信用創造がされたとき、つまり新しくお金が中央銀行によって発行されたときです。貯蓄は、元々実体経済において価値があったお金を金融経済へと移すだけですから、それを実体経済へ戻したとしても価値の出戻りがあるだけなので、総量に変化はありません。

けれど、新しくお金を作りだすとなると話はまったく違います。

お金そのものには何らの有用性はない。お金に有用性があるというのも、ある意味では人間の錯覚ではある。けれど人間には、その錯覚を錯覚でなくしてしまう能力があります。

お金に価値があると信用をして、労働をお金に換える。そうすると労働にあった価値がお金に乗り移ることになる。あるいは自然の恵みに値段が付く。そうすると、自然の恵みの価値がお金に乗り移ることになる。

けれど、新しく創造(印刷)されたばかりのお金には何らの価値も乗り移ってはいません。本当の意味で、紙幣であるならただの紙切れにすぎない。新たに発行されたお金は、これから価値が乗り移っていく「器」ではあるかもしれないけれど、まだその中身(価値)はからっぽなのです。

なのに、からっぽでもお金はお金と信用をしてしまうと、古いお金に乗り移っていた価値がからっぽの新しいお金の方へと乗り移ってしまいます。ところが人間には「器」の方しか見えない。だから錯覚をして、価値が乗り移って行ってしまうことに気がつきません。

† 速度は【罠】を暴く!!!

人間がお金に信用と安心を求めることができてしまうという性質も、お金の「器」しか見ることができないと性質に由来をしています。

いくども繰り返して恐縮ですが、『その1』の「近未来の買い物風景」です。ここの「設定」では情報伝達速度が速いために、瞬時に「器」と「中身」が一致します。そうなると、人間は錯覚のしようがない。常に増減しているお金の中の価値を見ることが出来るようになる反面、静止した「器」を見ることができなくなって(現代人の感覚では)信用や安心を託すことができなくなります。

たちどころに変化する「器≒中身」は不安を惹起すると同時に、【罠】を暴く契機にもなります。

「近未来の買い物風景」ではレジ係が「○○さんが××した」云々があって、その正体は『その3』で明かしましたが、価値を剽窃する犯人はまさにこの「○○さん」の他ならなりません。情報が素早くかつ全面的に伝達されるならば、人間はたちどころに不正を察知することができます。

† ミヒャエル・エンデの『モモ』

話はここからミヒャエル・エンデの『モモ』へ移っていきたいと思いますが、

長くなったので、次回以降に機会を設けることにします。

そういえば、図の物価が逆数になる説明もまだでした。この説明が一番面倒なのですが(できればスルーしたいが...)、今回はそこまで到達することができませんでした。

※『その5』へ続く

感じるままに。