ユダヤの風土:ユダヤ人の故郷はエルサレムではない『物語としての旧約聖書』月本昭男著 読了

<概要>

膨大な量の旧約聖書を、現代考古学の成果や周辺文明(アッシリアやエジプトなど)の歴史もふまえながら、物語風にわかりやすく解説・解釈した著作。

<コメント>

本書は、池袋にある「古代オリエント博物館」の館長で楔形文字解読を主とした考古学から聖書学、宗教学まで広範な分野を専門にしている博学な著者「月本昭男」の著作。

月本がNHKラジオでの講義内容をベースに書き下ろした今年2024年1月出版という最新の著作です。

したがってこれまでの各種専門家による最新の研究成果も織り込んでの内容になっており、旧約聖書理解に最適な本の一つではないかと思います。

出口治明氏も

旧約聖書については素晴らしい名著を書いておられます。ぜひこちら(『物語としての旧約聖書』)を買って帰ってください。僕も読んだんですけど、日本で売られているすべての本の中で、旧約聖書をこれほどリアルに理解できる良い本はないと思います。おそらく、ここ数十年はこの本が定本になるんじゃないかと思っています。

とのように本書を絶賛しておられます。以下は著者の月本と出口のNHK出版デジタルマガジンにおける対談の内容も参照しながら以下紹介したいと思います。

⒈旧約聖書の成り立ちと区分、その性格

旧約聖書が今のような形になったのは紀元前2世紀頃。長い時間をかけて集められたものがひとまとめになっていて著者もわかっておらず時代もバラバラで、かつ時代時代ごとにさまざまに編集されているため、内容自体に矛盾も多く、一貫性はありません。

例えば、いわゆる「ユダヤ教は選民思想だ」に関しては「イスラエルの民は神から選ばれた民だ」的な部分もあるし(エズラ記、ネヘミヤ記)、いやいや実は「神は全ての人の神である」というような唯一神ヤハウェの普遍性を謳う箇所もあります(創世記、出エジプト記、ルツ記、ヨナ書)。

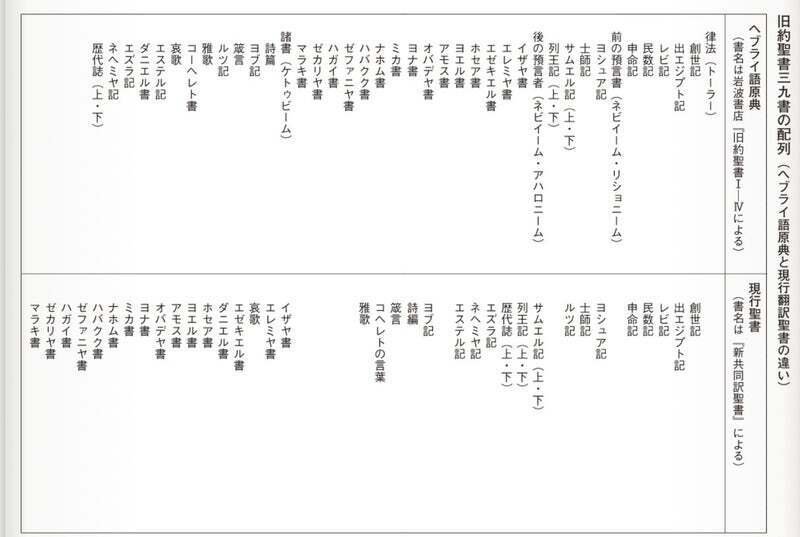

全部で39の書から成り立っていて、ほぼ半分は創世記から古代イスラエルの歴史で、物語風の部分もあり、中国の「史記列伝」のような英雄伝(士師記)もあります。そのほかモーセやアブラハムなどの多数の預言者(=神の言葉を預かる者)たちの言葉やイスラエルの民の詩歌、さらに「コーヘレト書」のような哲学的な書もあったりします。

⑴律法(トーラー) :創世記、出エジオプト記、レビ記、民数記、申命記

⑵預言書(ネビイーム):ヨシュア記、士師記、イザヤ書、エレミヤ書など

⑶諸書(ケトゥビーム):詩篇、コーヘレト書など

このような成り立ちの著作だから、解釈もさまざまだし、むしろ解釈はさまざまでよい、というのも旧約聖書。なので本書の著者的には、矛盾やさまざまな解釈を踏まえた上で、彼なりの旧約聖書に籠められた本質的な思想と信仰を本書で炙り出そうとしたとのこと。

そんな成り立ちの旧約聖書なので、おおよそ各種小説のネタは旧約聖書を読めば一つや二つは浮かんでくる、と作家の井上ひさしが言ったぐらい。

⒉ユダヤ教のキモは「弱い立場の人にこそ、その存在価値がある」ということ

これはキリスト教の本質にも通じるのではないかと思うのですが、ニーチェもだからこそ『道徳の系譜』の中で、自分たちよりも優れた人間を蔑むようなルサンチマン(うらみ、ねたみ、そねみ)的な本質がキリスト教に宿る、といったのでしょう。

道徳上の奴隷一揆が始まるのは反感(ルサンチマン)そのものが創造的になり、価値を生み出すようになった時である。ここにルサンチマンというのは、本来の反動(レアクション)、すなわち行動上のそれが禁じられているので、単に想像上の復讐によってのみその埋め合わせをつけるような徒輩のルサンチマンである。

あのユダヤ人たち、あの僧侶的民族は、結局、ただ価値の根本的な転倒によってのみ、したがって最も精神的な復讐の一幕によってのみ、自分たちの仇敵や圧倒者に対して腹いせをする術を知っていた。そしてそれこそは僧職的民族に、あの陰険な僧職復讐心をもった民族にふさわしい唯一の遣り口であった。

つまり「弱い立場」こそがエライ、という逆転の価値観。毛沢東の文革の時の「知識人よりも労働者の方がエライ」という価値観。

しかしこの逆転の思想こそ、多くの人々を救済するんですね。この辺りは親鸞の思想にもあい通じるものがあって、だからこそ、これだけ全世界に浸透するのでは、と思うのです(ニーチェとは真逆の発想)。

ニーチェは本来的に私たちが目指すべきは、(ユダヤ教やキリスト教精神のように)他人との比較において「どうこう」というものじゃない。純粋に自分自身に矢印を向けて、自分自身を肯定し、自分自身の能力を発揮していくことこそ、目指すべきことである、という感じ。

多くの人が一般庶民である以上、成功者は一握りであって、成功者の後ろには大多数の敗退者がいて、でも彼らこそ救われなければいけない。そんな敗退者にこそ「救いの手」を差し伸べるのが神ヤハウェ。だからこそ私たちの神ヤハウェ。

古代イスラエルの民の場合は、北東には大国アッシリア帝国があり、南西にも大国古代エジプト王国があり、立場はずっと弱小民族の立場。そんな大国に挟まれた弱小民族の立場を救ってくれるのが、さまざまな神がいる中で、唯一神たる神ヤハウェの本質。特に古代エジプトの奴隷であったことがこの民の社会倫理の基礎になっているといいます。

自分たちが神に選ばれたのは、強いすぐれた民族であったからではない。逆に、諸民族のなかでもっとも貧弱であった。それゆえ、神は自分たちを選ばれたのだ。と受け止めました。

このような思想的本質を持つがゆえに、ユダヤ教は子供達や男尊女卑の時代の女性は弱い立場の人として最優先に社会が守らなければならない、という発想。この辺りはキリスト教もイスラーム教も同じように感じます。

さらに寄留者と言って生活基盤を持たない浮浪者のような人々も弱い立場の人として救いの対象になるあたりは、イスラエルの民がエジプトに寄留する奴隷であったことがその要因では、と著者はいいます。

⒊旧約聖書のアイデアは古代メソポタミアの文化から

旧約聖書のさまざまな物語や教えは、古代メソポタミアから受け継がれたものが多数あるといいます。

上の「弱い立場の人を守る」というモーセの律法も古いメソポタミアの伝統からのもの。BC2350年頃、シュメル時代の都市国家ラガシュの王ウルイニムギナの『改革碑文』に

人々が孤児と寡婦を力あるものに引き渡すことのないように、ウルイムギナはニンギルスに約束した。

とあるそうです。現在知られる最古の古典『ウルマン法典』(紀元前2100年ごろ)の後文にも、正義を標榜して法典を残したこれらの王は、それぞれ孤児と寡婦を保護したことを誇らしく刻ませています。

例えば創世記で「人間は粘土から作られた」とありますが、古代メソポタミアの神話『アトラ・ハーシス』ではすでに「神々が粘土を素材にして人間を作った」という神話があります。

ノアの方舟における「洪水物語」も、古代メソポタミアの洪水物語にそのルーツはあり、神が洪水による人類の滅亡を決定し、一人の人物が箱舟を建造して絶滅を免れたというストーリーそのものだそう。

ただし古代メソポタミアとの違いは、多神教か、一神教か、ということ。古代メソポタミアは「神々」だし、古代イスラエルの民は「唯一神ヤハウェ」となるのです。

またヨセフが夢を語り、夢を説く背景には、このような古代西アジアの夢と夢解釈の伝統がありました。

⒋アダムとエヴァのアダムは男ではなかった

私自身は、創世記においてまず男性のアダム(アダーム)が神によって創造され、アダームの肋骨から女性が生まれた、というふうに思っていましたが著者の解釈では、実は違うらしい。

最初の人間アダームは、神が自ら粘土をこねて作り、その鼻に命の息を吹き込んで人間に生命を与えました。この時点のアダーム=最初の人間に性別はありません(「わかりません」か)。なぜならヘブライ語の「アダーム」=「人間」であり、男か女か子供かなどの属性はないから。

そしてアダームの肋骨から女性が生まれ、この時はじめてアダームは男性に。なので、男女の関係になってはじめてアダームが男性と認識された、ということか。

でもエヴァが女性であれば、アダームは最初から男性じゃなかったの、といいたくなりますが、この辺りの解説はありません。

⒌西欧キリスト教の「原罪」の概念はユダヤ教にはない

キリスト教の「原罪」、つまり「人間は生まれながらにして罪を負っている」というのは、カトリックやプロテスタントなどの西欧のキリスト教の根本思想の一つですが、ユダヤ教では原罪の概念はありません(ギリシア正教も原罪の概念はない)。

西欧のキリスト教では、旧約聖書続編のラテン語エズラ記7章118節に

ああ、アダームよ、あなたはいったい何ということをしたのか。あなたが罪を犯したとき、あなただけが堕落したのではなく、あなたから生まれたわたしたちも堕落したのである。

ここでは、禁じられた「善と悪を知る木」の実を食べたことによって人類に罪と死が生じた、と解釈。そしてその罪はすべての人間に漏れなく適用されるとしたのです。これが原罪。

旧約聖書でも

罪を犯さない人間は存在しない(列王記上8章46節)

すべて生あるものはあなた(=神)の前に義とはされない(詩篇143篇2節)

とあり、自力では克服できない人間の「罪」への洞察がみられます。しかしキリスト教のように「善と悪を知る木」の実を食べて罪を背負った、というふうには捉えていませんでした。

「善と悪を知る木」の実を食べることによって人間は「善と悪の存在」を知り、神と同じではないことを悟ったと、という解釈。

ちなみにヘブライ語では善悪は道徳的な善悪に限らず、もっと広い概念だといいます。ものごとの美醜・快不快・幸不幸・など、いわゆるポジティブな概念が善で、ネガティブな概念が悪。このように何が良くて何が良くないのか、弁えることこそ知恵である、という考え方の方がよりユダヤ的なのかもしれません。

ソロモン王は神ヤハウェに「あなたの民を裁くために、善と悪をわきまえる」能力を願って、比類のない「知恵と分別の心」を与えられた。

⒍エルサレムを侵略した古代エルサレムの民

以下は旧約聖書の神話としての歴史で、考古学・歴史学上の「事実の歴史」とは異なりますのでごちゃごちゃにならないよう注意が必要。

さて本題、古代イスラエルの民のご先祖アブラハムは、神ヤハウェから

あなたはあなたの土地、あなたの親類、あなたの父の家から出て、わたしが示す地に行きなさい

としてカナンの地=約束の地は、現在のイスラエル・パレスチナの地(ヨルダン川と地中海の間の陸地)ですが、もともとノアの方舟は、現トルコのアルメニアの国境近くのアララット山に漂着し、約束の地=カナンには、カナン先住民が暮らしていたのです。

したがって、古代イスラエルの民は、アブラハムの時代に神ヤハウェから約束の地=カナンの地に行くように命じられたので、父テラハと一緒にカルデア(南バビロニア)の現イラク領の古代都市ウルクを出て、北シリアのハラン(現トルコ シャンルウルファ県)に留まっていましたが、ここからカナンに向かうのです。

先住民のカナン人にとってはいい迷惑で、イスラエルの民が侵略にやってきたわけです。とはいえすべてを占領する能わず、郊外の山間部および丘陵地帯で、彼らが約束の地を占領するのは、ヤコブ一族がエジプトに移住してのち、出エジプト以降。

なお、考古学的にはこのあたり(=パレスチナ郊外の山間部・丘陵地帯)に古代イスラエルの民が岩をくり抜いた家族墓に死者を葬っていたことが明らかになっているそう。

さて、出エジプトでモーセに率いられた古代イスラエルの民は、カナン先住民に戦争を仕掛けて勝利し、やっとカナンの地を占領します。これではじめてエルサレムは、古代イスラエルの民の土地となるのですから、今も昔もユダヤ人のやってることは同じ、ということです。

*カナン人の地 →古代イスラエルの民による占領

*パレスチナ人の地 →ユダヤ人による占領

ただ、この歴史が考古学的・歴史学的に事実なのかどうか、は不明。本書によれば、出エジプトの出来事は、主要な説が2説あるもののエジプト側の史料からはいっさい確認できないとのこと。

そしてカナンの地の占領に関してもヨシュア記と士師記の記述の間に齟齬がみられ、旧約聖書上も曖昧な状態らしい。

*ヨシュア記:カナンの諸都市のほとんどを占領(ペリシテ人の土地除く)

*士師記 :山地のみの占領で平地の地は占領できず、徐々に平地に進出して占領

考古学的には紀元前12〜10世紀にかけてカナン南部のネゲブ地域から北のガリラヤの山間部にかけて小規模の集落が急増しているという点から、この時期に古代イスラエルの民がカナンにやってきたのでは、と推測しているとはいうものの(「鉄器時代第1記」という)。

もっと古い地層から発掘された青銅器とこの時代の敵機に連続性が見られ、カナン以外の土地からやってきた人々ではなく、もともとカナンの地に定住していた人たちが人口増になったのでは、との説もあり、結局のところよくわからない、ということです。

とはいえ、旧約聖書上エルサレムは、古代イスラエルの民の故郷だからユダヤ人がこだわっているのではなく、神ヤハウェがカナンが約束の地だといったからこだわっている、ということなんですね。

この内容にもびっくりでした。

*写真:プラド美術館にて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?