機械式フロントディレーラーの調整

電動ではない、機械式(ワイヤー式、ケーブル式)の変速を行う自転車の場合、私的にはリアよりもフロントの変速機のセッティングに手間取ります。

今回は変速機の構造にも触れながら、フロントの変速機(フロントディレーラー、FD)の調整方法についてnoteします。この記事ではFDはそのままでケーブルの張り具合と変速性能を調整することに重点を置きます。FDを交換する場合はもう一段コツが必要です。

アジャスターでの調整

矢印部分が伸び縮みすることでケーブルのテンションを調整する

フロントディレーラーの不調は十中八九「ローからトップ(インナーからアウター)へ切り替えられない、もしくは切り替わるのにガシャガシャいいながら時間がかかる」というもののはずです。この場合の原因はケーブルが伸びてしまっていること。この場合のみ「アジャスターによる調整」が効きます。不調が「ローからトップへの変速不調」以外の場合はアジャスターだけでは回復しないことがほとんどなのでケーブルの張り直しをした方が無難です。(ワイヤーを張ったまま不用意にFDロー/トップ側調整ボルトを回すのはお勧めできません)

ケーブルが伸びているだけなら、まずはアジャスターを回して調整を試みます。写真赤矢印部分がネジ、真ん中の胴体部分がナットと考えて、ネジが緩む様に回すとネジ頭がナットから離れていくのでつまりはケーブルにはテンションがかかる方向。ネジが締まる方向に回せばケーブルは逆に緩む方向になります。ややこしいですが(笑)

アジャスターがハンドル付近に見当たらない場合、アウターケーブルがフレームと出入りしている部分に調整用のボルトがあるかもしれません。これも見当たらなければ、FDそのものに調整機構がついているはずです。その場合は該当するディーラーマニュアルを探して調整してみてください。

張られているケーブルはかならず伸びる(ゆるむ)方向で経時変化しますので、このゆるんだ分を引っ張って元の状態に戻してあげれば変速性能も整備時と同様に戻るはずです。トップ側、ロー側にスムーズに変速できること、トップ側のトリム位置(ほんのちょっとロー寄りのトップ位置)がちゃんとあることなどが確認事項です。ちなみにケーブルの張り具合でトップトリム位置がトップに見えてしまうケースもありますので、ちゃんとFDの位置が3段階(厳密には4段階あります。後述します。)あることの確認は重要です。

リアの変速を繰り返して、フロントトップなら重い(小さい)ギアから7~8割(10s、11sなら7~8枚目くらい)までFDに擦ることなく変速できればOK。7~8枚目から最ローギアまでの間はトリム位置で確認します。フロントローの場合は逆に最軽(大きい)ギアから7~8枚のギアの範囲で摺らなければOK。

とはいえ、実はアジャスターでの調整にもお作法がありまして、特定のギアポジションで特定の指標で調整しなければなりません。詳しくはこの後の項目をチェックしてみてください。

チェーンが外れる場合

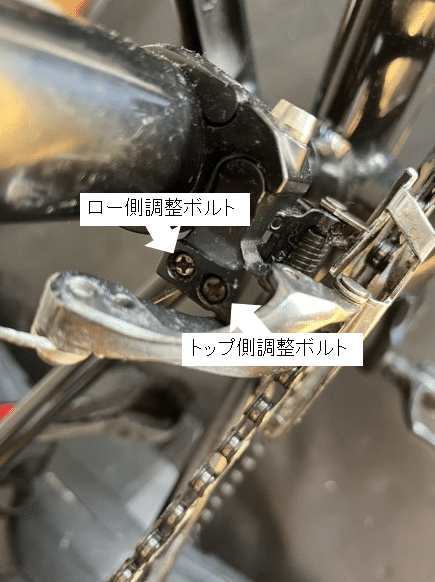

フロントの変速をしようとしたとき、ロー側のチェーンリングより内側にチェーンが外れてしまったり、トップ側のチェーンリングより外側にチェーンが外れてしまう場合は、ワイヤーの張りとは無関係にFDの調整ボルトで調整します。FDには、ロー側調整ボルト、トップ側調整ボルト、という2つの調整ボルトがついています。この調整ボルトは、「物理的な可動範囲」を決めるものです。言い換えると「ディレーラーがチェーンリングの内側や外側に行き過ぎてチェーン落ち(脱落)をしないように物理的に制限するもの」です。決してケーブルのテンションを調整するものではありません。

チェーンが内側に落ちる場合、チェーンが落ちた状態、もしくはシフトレバーでロー側への変速操作を3回以上行った状態(後述するFDのポジションで最も内側の状態)で、ロー側調整ボルトを回してディレーラーが内側に行きすぎないように調整します。

チェーンが外側に落ちる場合、同様にチェーンが落ちた状態、もしくはシフトレバーでトップ側への変速操作を3回以上行った状態(後述するFDのポジションで最も外側の状態)で、トップ側調整ボルトを回してディレーラーが外側に行きすぎないように調整します。

ボルトをどちらに回したらどちらに動くのか、については各FDのディーラーマニュアルを参照してください。

シフトケーブルが張られているときには、調整ボルトを回してもFDが動かないことがあります。ロー側回しても内側に行かない、トップ側を回しても外側に行かない例です。これはケーブルのテンションによってFDの位置が決まってしまっている場合で、不具合ではありません。このことがあるため、緊急の調整以外に「ケーブルを張ったまま調整ボルトを回す」のはなるべく避けるべきです。ケーブルのテンションが緩んできたときにまたチェーン落ちを起こすリスクがあります。

ケーブルを張りなおす場合

ハンドル付近やFDにあるアジャスターをぐるぐる回してもうまく変速してくれない、なんかチェーンが擦れてる、という場合にはケーブルの張り直しが必要です。調整ボルトを弄っていて良くわからなくなった!って場合も同様です。

ディレーラーにケーブルをピンっと張るだけなんだから、マニュアルなんて必要ないでしょ?って、あなた。大間違いです。そこにはやっぱり手順とコツがあって、しかもディレーラーの種類によってさまざまなギミックが隠されているので、マニュアルは必須です。

じゃあ、マニュアルを読めば作業ができるのかというと、、、難しいかもしれません。というのはディレーラーの調整マニュアルは、自転車技師向けに書かれたものなので、正直表現の理解が難しい点も多々ありますし、かなり端折られている印象があります。

なのでこのnoteは、ディレーラー調整のマニュアルを理解する方法に重点を置きました。そうすればいろいろな種類のディレーラーに対応できるはずと考えたからです。まずはディレーラーの調整をするためには確実に知っておかないといけない部分について。

予備知識:4つの状態

どういう書き方がわかりやすいか、答えが出なかったのでこんなわけのわからない見出しになってしまいました。言いたいのはマニュアルのこの表記、これを説明したかった。(これは11sのもの)

https://si.shimano.com/ja/pdfs/dm/GN0001/DM-GN0001-26-JPN.pdf より引用

どうしてこうわかりにくく書くのか、わざとなのか!?まずはここにだけ注目。

まずはレバー[a]を操作した場合の図の徹底解説です。この図をもっとわかりやすくすると、こんなかんじ。あくまで模式図、イメージ図なので、スケールとかは気にしないでください。

この操作はフロントギアをローからトップに切り替える操作です。

このシフトアップの操作では、3つの状態(ロー→ロートリム→トップ)に変化します。SHIMANOのSTIレバーなら、大きい方のレバーを内側に倒す動作です。レバーをゆっくり倒し、カチっと音が鳴ったところで戻すとトリム位置に止まり、そのままぐっと押し込むとトップ位置にFDが移動します。

トリム位置はFDロー、RDトップの様にチェーンが斜め掛けになるときに使用する位置です。

ディレーラーによってはこのトリム位置を基準としてケーブルテンションを決めるものもあるのでレバーの操作感を覚えておきましょう。

今説明したのはローからトップに切り替える場合についてですが、逆にトップからローに切り替える際にもトリム位置があります。おそらく実用上こちらのトップトリムの方が出番が多いです。

FDトップで平地走行しているときのちょっとした勾配でRDをロー側に落としていくとシャリシャリというチェーンが擦れる音がFD付近から聞こえるはず。その時にトップトリム位置に変速すれば(ちゃんと調整されたFDなら)音鳴りが解消されます。この変速操作はSHIMANOのSTIなら小さいほうのレバーを内側に倒す操作なので、先と同じようにゆっくり操作して最初にカチリとなったところがトリム位置です。

このトリム位置含めたレバー操作とディレーラーの動きは、整備がちゃんとしてないと意味不明な関係になりますので、購入時か、自転車屋さんで整備してもらった直後にちゃんと確認しておくことをお勧めします。スタンドなどを使って後輪を浮かせ、クランクを回転させてレバー操作をしながらFDの動きをチェックするとよいです。

トリム位置までしっかりと調整された変速機は使っていて気持ちいいです!

まずはマニュアルの暗号を一つ解きました。

注意!

ロー、トップ、それぞれのトリムの位置関係はFDの種類によって異なります。例えばSHIMANOのTiagra4700シリーズ(10s)では、こんな感じです。ご自身の使っているディレーラーのディーラーマニュアルをよく見て確認してください。これだとトップからロー側に落とすとき、全ポジションに動きます。(11sの例だとロートリムには止まらない)

共通手順0:ディレーラーの可動範囲を仮決めする

どのマニュアルにもTips扱いでしか書いていない、調整のための最初の手順は、一旦シフトケーブルを外してFDの可動範囲を決めることです。

可動範囲を決めるのは、ロー側調整ボルト、トップ側調整ボルトでした。

まずシフトケーブルを外します。(既に外れているならこの手順は飛ばしてください)

まずシフターを操作してフロントをロー側(FDの初期位置)に変速しておきます。レバー操作は深く3回以上確実におこなうことをお勧めします。例のトリム位置の関係ですね。その後ケーブルの固定ネジを緩めます。ケーブルが動くようになればOK。完全に抜いてしまう必要もないので、エンドキャップとかつけたままでも大丈夫です。

次にロー側の可動範囲を仮決めします。FDにケーブルを張っていないとき、つまりなにも力がかかっていないときの位置は11sなら”ロー”、10sなら”ロートリム”です。つまり一番内側。この状態でロー側調整ボルトを回すとFDが左右に動くのが分かります。ただしある一定以上緩めると内側には動かなくなりますし、限界まで締めるとそれ以上外側には動きません。

マニュアルには、

と書いてあるのですが、正直チェーンが掛かっているのならもっといい方法があります。

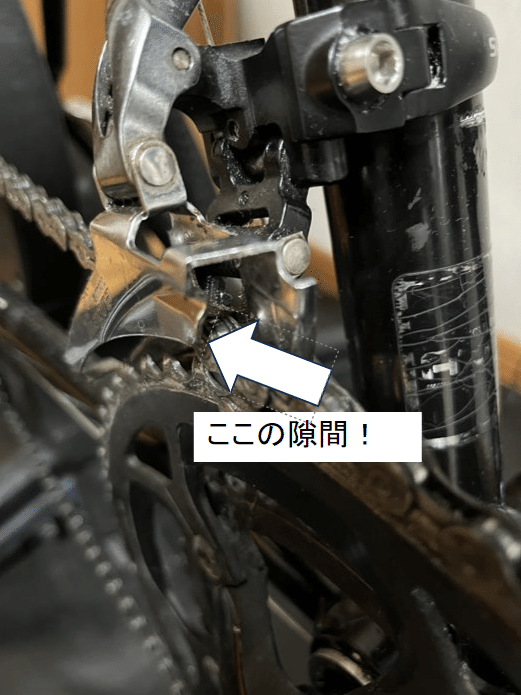

チェーンをロー側チェーンリング、リアも最ロー側にかけた状態で、この隙間部分が0~0.5mmになる様にロー側調整ボルトを調整します。隙間のチェックはコピー用紙みたいなのを通してみるといいです。

トップ側についてはマニュアルに記載がありません。ですが以下の作業をお勧めします。右手でクランクを回しながら、ケーブルが固定される部分を、ぐっと左手の親指で内側に押し込む(と同時に人差し指、中指でガイドプレートを外側に押す)とテコの原理でディレーラーが外側に動き、チェーンもトップ側にかかります。ちゃんと力を込めれば物理的な限界までしっかりと動くはず。その状態でトップ側調整ボルトを回します。位置はトップ側のチェーンリングが、ガイドプレートの囲いのちょうど真ん中に見えるくらいから外側に1~2mm動かしたところ、がいいでしょうか。これがあまりにも内側に制限されていると、変速しない原因が物理限界なのか、ケーブルのテンションなのかわからなくなってしまいますので。

共通手順1:シフトケーブルを固定する

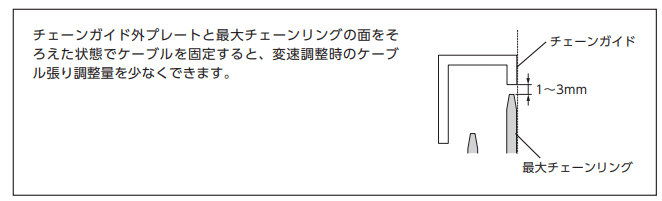

物理的な可動範囲が決まったら、次にシフトケーブルを固定します。固定方法は各ディレーラーによって異なりますが、ケーブルをなるべくピンっと張るためのTipsです。

まず、「アジャスターを完全に緩めておく」(ネジを締めこむ方向に止まるまで回す)ことが重要です。これをしないと、ケーブルを張ってからの調整幅が狭くなりすぎてセッティングが出ない、ってことになります。

次にケーブルを引っ張りながら、途中で(インナー)ケーブルがむき出しになっている部分を図のようにぐいぐい引っ掛けながらさらに引っ張り、ケーブルを引っ張りながら固定ネジを締めます。上図で「引っ張る」と書かれたケーブルを掴むときには、ゴムシートやシリコンシートなどの滑り止めを使うと良いです。左手で引っ張りながら、右手で初期伸びを取る、両手の間にしっかりとテンションをかけて交互に力を入れる意識で動かすと比較的しっかりと張れます。

この「初期伸びを取る」と書かれた動作は、実際にはシフトレバー内部を含めたケーブルルート上の弛みを取るという作業になり、非常に重要です。ケーブルが内装でむき出し部分がない場合には、ケーブルを引っ張りながら、シフトアップダウンの操作を繰り返すのも効果があります。最終的に固定ネジを締めるときにはレバーを最ロー(10sならロートリム)のポジションにするのをお忘れなく。

(注)ケーブルにテンションをかけずに行うシフターの操作は、意図しないレバー内でのケーブルの緩みにつながります。一度緩んでしまうと一切のレバー操作ができなくなることがあります。また、このゆるみに気づかずにケーブルを張ってしまうとケーブルテンションの調整ができなくなったりします。ケーブルを外した状態でレバー操作をしてしまい、その後の操作ができなくなってしまった場合には、慌てずカラ打ちでも構わないのでロー側への変速操作を深く3回以上行い、もう一度1.シフトケーブルを固定する の手順を行ってください。

ここまでの予備知識と共通手順を持って、ディレーラーの調整をしていきます。ただ機種ごとに異なる点があるので、10sのTiagraと、11sのUltegraを別々に見ていきます。

該当機種のディーラーマニュアルの意味を理解して、順番通り手順を踏めば必ず調整できます!

10sの場合(DURA-ACE FD-9000、ULTEGRA FD-6800、105 FD-5800、TIAGRA FD-4700)

Tiagra4700のFDのディーラーマニュアルは、こちら。記事中のマニュアルの記述はすべてここからの引用です。

https://si.shimano.com/ja/pdfs/dm/FD0002/DM-FD0002-05-JPN.pdf

順を追ってみていきましょう。

共通手順0,1を行った後、

2.ロー側の調整

ここまでの準備で、チェーンはフロントロー側にかかっていて、シフトレバーはロートリム位置にあるはずなので、後忘れてならないのはリア側を最大スプロケ(ロー)側にすること。この段階ではアジャスターもまだ初期状態(最も緩んだ状態)です。

その状態で樹脂製スキッドプレート(擦り板)とチェーンが干渉しない様にロー側調整ボルトで左右位置を調整します。共通手順0の作業と同じですが、これをケーブルが張られた状態で再確認するのが目的です。

マニュアル外Tips:

調整後、一旦アジャスターを回して目一杯ケーブルにテンションをかけます。この作業がお勧めです。

3.ケーブルの張り調整

次にフロントシフトレバーを操作して、トップ側チェーンリングに変速させます。リア側はローのまま。

※トップ側に変速しない場合:アジャスターを回し、ケーブルのテンションを上げます。ここでは最大まで伸ばしちゃっても大丈夫。最大まで伸ばしてもアウターに切り替わらない場合はケーブルのテンションが足りていないということ。もう一度ロー側に3度変速操作を行い、アジャスターも戻し、ケーブルの張り直し、緩み取りを行ってください。

※トップ側より外側にチェーンが落ちる場合:トップ側調整ボルトを回して、物理限界を内側に移動させます。少しづつ動かしては変速を試みて、チェーンが落ちない安全な位置を見つけてください。

ここで重要なのは、「トップに変速できること」です。それ以外は二の次。

次にフロントシフトレバーを少しだけ、カチっと操作しトップトリム位置にします。この状態でケーブルテンションを決めることになります。

目安になるのは、ディレーラーの最前部内側にあるチェーンガイドとチェーンの間隔(0~0.5mm)です。さきほどアジャスターを目一杯回してテンションを上げてあれば、今度は逆にテンションを緩める方向で少しづつ調整しながら擦らない様に調整していきます。バイクにまたがってクランク回しながら、シャリシャリ音が聞こえてこなくなるまでアジャスターを回すといいです。

この数値に調整するために使うのは、アジャスター(もしくはケーブルの途中にある図の様な調整ボルト)であって、ディレーラーのトップ側調整ボルトではありません。ご注意ください。アジャスターをテンションが緩む方向に回し、目標状態に近づけます。最大限アジャスターを回しても目標に届かない場合、再度手順1に戻ってケーブルを張りなおします。

4.トップ側の調整

先ほどはトップトリム位置だったので、そこからさらにもう一度トップへの変速操作を行います。そして今度はリア側もトップに変速します。

この状態でトップ側調整ボルトを回して目標位置に合わせます。目安となるのは今度は外側のプレートです。この手順はトップ側調整ボルトをいじってますから、やっているのは外側へのチェーン落ちの回避です。

これでFDの調整は終了です。いろいろ変速操作を行って、問題ないことを確認しましょう。で、マニュアルには以下の記述があるのですが、

FDの調整ボルトを動かすのは基本的にはチェーン落ちの対策のみで、微調整はアジャスターで行います。微調整をディレーラーの調整ボルトで行うとろくなことになりません。アジャスターで埒が明かなければ調整手順を0からやり直した方が無難です。

この手順をひとつひとつ確実にこなせば、ディレーラーの調整は必ずうまくいきます。もし途中でアジャスターではなく調整ボルトを弄ってしまったとか、ロー側の調整をしているときに誤ってトップ側の調整ボルトを弄ってしまったとか、手順と異なる対応をしてしまったときは、あきらめて最初からやり直すことを強く推奨します。

11sの場合(DURA-ACE FD-R9100、ULTEGRA FD-R8000、105 FD-5801、FD-R7000)

11sのFDのディーラーマニュアルは、こちら。記事中のマニュアルの記述はすべてここからの引用です。

DM-RAFD001-05-JPN.pdf (shimano.com)

記事中で使っている写真はFD-R8000のものです。

手順を確認すると10sと大きな違いはありません。が、ケーブルの固定方法が全く異なるため、その部分に注意が必要です。共通手順0の終了後からスタート。

1.ケーブルを固定する

11sFDの調整のメインイベントはここで間違いないです。

まずケーブルの取り回しがこの図だと良くわからいのではないかと思います。この図はFDを真上から見ている図ですので、シフトケーブルはこの図面の奥から手前に向けて進んできて、(B)の位置で90度下に曲がり、中央の丸いケーブル固定ボルトの左下を経由しながら右手前に抜けていく、というイメージです。

1-1 ケーブル調整ボルトを最も緩める

インプットリンクからボルトが付きだすことがなくなり、結果アジャストバレル突起部がインプットリンクに写真のようにぴったり付くようになります。

1-2 他にケーブルアジャスターが付いている場合はそれらもすべてテンションがかからない方向に最も緩めておく

1-3 ケーブル固定ネジを比較的ガバガバに緩めておく

1-4 下から伸びてきているシフトケーブルをケーブルガイドに通し、しっかりとテンションをかけて(途中のワイヤーを引っ張ったりしながらたるみを可能な限り取り)、

1-5 引っ張ったまま、90度曲げ、固定ボルトの下に挟み込み、写真の様に右下に抜けるような形にする

1-6 片手でケーブルにテンションをかけたまま、六角レンチで固定ボルトを締めこむ。このとき、FDの上部が手前ではなく、奥に倒れた状態で固定するのがコツです。

最終的に写真の様な形で固定出来ればOKです。写真では余分なケーブルの途中にカバーもついていますが、通常は作業終了後にカバーを通します。

ケーブルにテンションをかけるときは、薄いゴムやシリコンの滑り止めを併用すると楽になります。

1-4のケーブルの弛み取りの方法は、共通手順1を参考にしてください。

2.ケーブルの張り調整

上図の通り、ケーブルの張り調整はトップトリム位置を基準に行います。まずは現在最ロー位置(ロートリム)にあるFDをトップへ変速する操作(シフトアップ操作)しっかりとを行います。

※トップ側に変速しない場合:アジャスターを回し、ケーブルのテンションを上げます。ここでは最大まで伸ばしちゃっても大丈夫。最大まで伸ばしてもアウターに切り替わらない場合はケーブルのテンションが足りていないということ。もう一度ロー側に3度変速操作を行い、アジャスターも戻し、ケーブルの張り直し、緩み取りを行ってください。

※トップ側より外側にチェーンが落ちる場合:トップ側調整ボルトを回して、物理限界を内側に移動させます。少しづつ動かしては変速を試みて、チェーンが落ちない安全な位置を見つけてください。

ここで重要なのは、「トップに変速できること」です。それ以外は二の次。

トップにしっかりと変速したその状態からシフトダウン操作を小さく、カチッという音がするまで行ったのがトップトリム位置になります。

10sではケーブルテンションをディレーラーの位置を基準に目視で調整しましたが、11sではFDの機構の中のインジケーターを目標に調整します。かなりわかりやすくて圧倒的に便利です。

3.トップ側の調整

フロントをトップ、リアを最ローに変速し、フロントのシフトダウン操作をゆっくりとカチッと音がするまで行うと、トップトリム位置になります。この状態のチェーンは、フロント外側、リア内側のたすき掛けになっているので、最もFDのチェーンガイド内側(A)と擦れやすい状態です。この時のガイド内プレートとチェーンの隙間で調整します。調整するのはトップ側調整ボルトです。隙間を計るには、下の写真の様に紙を挟んでみるのがオススメ。あまり抵抗を感じずにスッと入るけど、手を離しても落ちない、みたいな状態が良いのではないかと思います。

4.ロー側の調整

最後にロー側を調整します。FDの位置はロートリムで最内側。シフトダウン操作を確実に3回以上行いましょう。リアも最ロー側です。この状態で調整すべきはチェーンガイド内側のプレートとチェーンの隙間。

ロー側調整ボルトを回して、この隙間が適切な範囲内になる様に調整します。トップ側と同様、紙を挟んでみるのが分かりやすいです。

このタイプのディレーラーは、最後にケーブルの取り回し、キャップ付けがあります。参考になるかわかりませんが、ケーブルワークとキャップの取り付け後の写真を載せておきます。

おわりに

残念ながら機械式12sのコンポセットを持っていないので12sのHowtoがかけないのがとても残念。万が一入手できましたらちゃんと書き残そうと思います。

最後まで目を通していただきありがとうございます。うまく調整できた、できなかった、ここが分からない、などなどコメント残していただければ記事の改良につながりますので是非に!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?