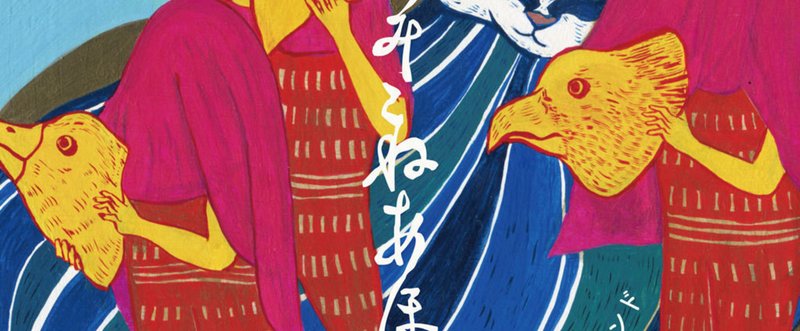

【REVIEW】馬喰町バンド『あみこねあほい』

馬喰町バンド あみこねあほい

2007年に結成され、2010年からはギター・六線・ボーカルの武徹太郎、ベースの織田洋介、パーカッションのハブヒロシという編成で活動を続けている馬喰町バンド。わらべうた、民謡、踊り念仏といった日本古来の文化に接し、アフロポップやガムランなど世界の民族音楽をも吸収し、ワンアンドオンリーのポップ・ミュージックを生み出し続けている。

前前作『ゆりかご』からハブは遊鼓(担ぎ太鼓)を、前作『遊びましょう』から武は三味線の構造をもつフレットレスの六線(弦楽器)を、それぞれに自作し、トリデンテのアンサンブルで紡がれていく。そのサウンドスケープは民謡独特ともいえよう雑音まじりの響き、3人がゆえの爽やかで軽やかな風を心に届けてくれる。

より深く、より自分たちの音楽として、徐々に昇華し深化を繰り返してきた3人は、最新作『あみこねあほい』において素晴らしい到達点を見せてくれた。

海外でのライブ巡業中、飲み会の席で思わず武徹太郎がやってしまったフリースタイル・ラップ。本人にラップする機会が多かったかはわからないが、海外のミュージシャンが非常に驚いたという、その場面を覚えていた武がラップをすることで新しいものができるのでは?という着想から、今作ほぼすべての曲でラップ的な歌い方になっている。

歌っているのか、ラップしているのか、本作ではその線引は非常に曖昧だ。ただ彼らの信条に沿うならば、武のボーカルは古来における<語り>にあたるわけで、歌い上げようととも言葉を語ろうとも、<武の歌声が伝えてくるメッセージ>をある種の形として受け取ることができれば、完成されたボーカルスタイルとして機能を果たす。大仰しい古来の言葉でいうならば、語り部として役割をきちんと担えるということだ。

今作のなかで驚異的なのは、モノは試しでラップを取り入れたというのに、<いままで同じようにやってきた>ようにボーカルとサウンドスケープと溶け合い、非常に有機的に絡んでいることにあろう。

あまりにもピタリと、そしてバッチリとハマっているせいで、日本の民謡文化や歌唄い文化におけるフォークロアの形は、アメリカのブルースから生まれた最もエッジーな語りの様式<ラップ>にも通じるものがあった!とも言いたくなるし、武のボーカリスト/語り部としての才覚が開花している!といってしまいたくなるし、わからなくなってしまうほどではあるのだ。

今作「あみこねあほい」は平均してBPMが100から120程度の曲が多く、コード進行や音階といったくくりからも少しだけハズれたシンフォニーと独特のグルーヴは前作から変わらない。

「色の話」ではまるでマントラや経を読むようなボーカルと、中東やアラビアン、はたまた東南アジアをも思わせるようなエキゾチックな空間を描き、「愛なのかいな」「あの日の君は」のスローナンバーではまさしくヒンドゥー教の宗教音楽のようなアジアン・スピリチュアルを思わせるほどだ。唱歌的なハーモナイズが、よりいっそうその色合いを強めてくれる。

そうしてみると、声をリズミカルに切って合せることができるラップという手法は、彼らの音楽のなかでやはり異質なものだ。序盤の「ホメオパシー」「在処」での武のライミングと歌詞は今作を勢いづかせ、彼らの音楽が大きく深化したことを宣言する2曲でもある。ゼロからまた一つ遠い新たな民族音楽がうまれた、それだけではなく、日本の新たなオルタナティブ・ポップとして花咲いた一作といえよう。そして彼らは今年4月5日に、新作『メテオ』を発売した

瞬きする間にも夜はあけて

眠るオレの鬼の子も目を覚ます

この世とあの世 隔てる遺伝子

モラトリアム ほとんどデカダンス

誰のためにもならない音をハンドメイド

四畳半だけど これは革命

でもどうやったって 説明つかないこともあるさ

それでもいいだろう 世界よ回れ

(ホメオパシー)

こんにちは!!最後まで読んでもらってありがとうございます! 面白いな!!と思っていただけたらうれしいです。 気が向いたら、少額でもチャリンとサポートや投げ銭していただければうれしいです!