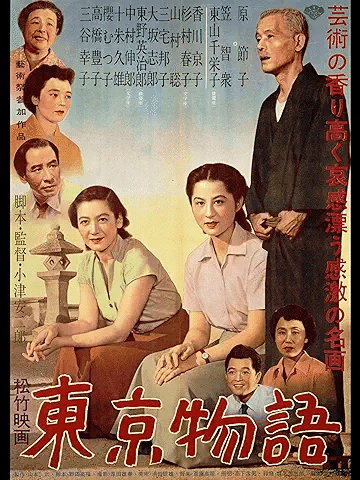

『東京物語』(監督:小津安二郎 主演:笠智衆 原節子 1953年11月3日公開)個人の感想です

『東京物語』、小津安二郎作品として有名という程度の知識で、もちろん、内容は知らない。名前からして笠智衆が東京の子供たちのところに出て行って東京をいろいろと周るところは出てくるのであろうと想像して観始めた。

終わってみると、なんとも年老いた両親に対してとても残酷なお話であった。私の父は、1933年(昭和8年)の生まれで、この映画が公開されたときは20才の時である。私が大人になる前から、自分達は子供の世話になるつもりはないと言っていたことを覚えている。祖父が田舎で長男と一緒に暮らしており、次男の父は親と別に暮らしていたのでそう思っていたのだろうと勝手に考えていた。父は映画が、趣味だと言っていたので、この映画を観たのだろう、そして、この映画に自分の老後を投影していたのかもしれないと思った。

ちなみに、その父は、53才で亡くなったため、この映画のようにこ子供たち(私と姉)から冷たい仕打ちを受けることにはならなかったが、私も父の影響で、子供の世話にはならない、と思って生きてきた。しかし、それは、特別なことではなく、同世代の周りの人たちは皆そのように思っていて、そのように行動しているので、普通のことだと思っていた。

しかし、この映画を観て、その考え方は、このような映画によって社会現象となり、その風潮が強まって引き継がれてきただけに過ぎないのではないかと感じた。

物語は、尾道にいる父親・周吉(笠智衆)と母親・とみ(東谷千恵子)が東京の子供のところに尋ねていき、両親に対する様々な子供の本音が吐露されるシーンが繰り返される。子供は男が3人、長男は東京で医者、次男は、大阪におり、3男は戦死していて、その妻がもうひとりの主役の紀子(原節子)である。娘は2人おり、長女は東京で美容師、次女・京子は、尾道で教師をしている。

東京に出てきた両親は、長男の家を訪問し、翌日、長男が東京観光に連れて行こうとするが、急患が入り、東京観光を取りやめる、行くところがなくなった両親は孫と遊ぼうにも相手にされず、長女は3男の妻、紀子(原節子)に両親の世話役を押し付けてしまう。紀子は、両親を東京観光に連れて行ったり、お母さんの家に泊めたりと献身的な対応をし、お母さんは涙する。そういう状況の中で、お母さんから3男のことはもう忘れていい人がいたら結婚して欲しいと言われる。戦後8年で夫を戦争で亡くした妻がその当時、このような状態でいたんだろうな、と時代を感じさせるシーンだ。

長女は両親に熱海に行くように勧め、熱海のホテルを段取りするが、熱海のホテルには多くの若者が宿泊しており、夜はライブ音楽やマージャンで楽しんでおり、夜も落ち着いて眠れないというありさま。そして東京に戻ると、長女からもう少し長くいれば良かったのにもう帰って来たのと言われる始末。本当に招かれざる客状態。

歓迎されていないことを悟った父・周吉は、「もう帰ろう」といい、夜行列車に乗って尾道に帰ってしまう。途中、母親が具合が悪くなり、大阪の次男に世話をしてもらうものの、なんとか尾道に帰ることが出来た。間もなく、長男、長女に母危篤の知らせが入り、尾道に戻るのだが、翌日朝には母親が亡くなってしまう。そして、長女は、自分が欲しいいくつかの母親の形見を次女に言い放って、お葬式が終わった翌日には、長男、長女はさっさと東京に戻ってしまう。

ひとり紀子は尾道に残り、父親の世話をするのだが、次女・京子は、お姉ちゃんは欲しい形見のことだけ言ってさっさと東京に戻るなんてひどいと紀子に言う、紀子は、「子供は大人になるとだんだん離れていくものよ、誰だって自分の生活が大事になっていくのよ」と答える。京子は、「私はそうはなりたくない」といい、紀子は「私もあなたくらいの年にはそう思っていたわ」という。このメッセージは、映画を観ている人達が感じていたモヤモヤしていた気持ちに対して、ストレートに表現した部分だと思う。

お年寄りのひとり暮らしが多い昨今、70年前に公開されたこの映画のようなことが日常的に起こっているということは否めない。東京一極集中がこの状況を加速させていることも間違いない。恐らく、老若男女問わず独身も既婚者もみんな最後はこうなるのだろうと思っていると思う。もし、自分は、子供たちが近くにいて面倒を見てくれるだろうと期待している人達がいたらなんて幸せなひとだろう。70年前がこの状況なら、今はなおさらのこと。小津安二郎は、年を取るということは、こういうことだ、いろいろと覚悟しておけよ、って言ってくれているのだと思う。

では、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?