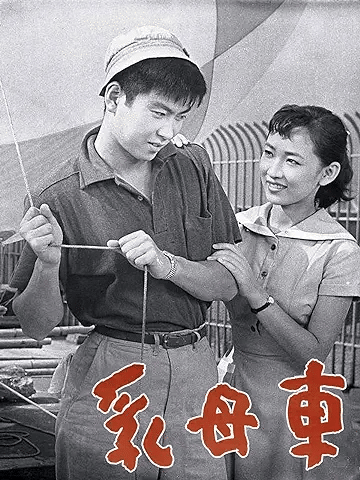

『乳母車』(原作:石坂洋次郎 主演:石原裕次郎 芦川いづみ 1956年11月14日公開)個人の感想です

石坂洋次郎作品『陽の当たる坂道』に続いて3本目の『乳母車』を観てみた。私は、映画を観るとき、予め調べはしない、あらすじが分かったり、専門家の評論でバイアスをさけるためだ。今回も、どんなメッセージを届けようとしているのか、そして自分はどのように解釈して結論付けるのか楽しむことにした。

文学とはは、その当時の文学者が前衛的な感性を持って社会にメッセージを投げ込み、そのメッセージが庶民の心に刺さり、そして社会に影響を与えていくということだろうと理解している(様々な考え方はあると思いますけど)。今回のメッセージは、分かりやすいところでは、

『あいつと私』同様に女性の考え方の変化、自立を投げかけるものではなかったか。『あいつと私』と違う点は、『あいつと私』は、学生や、若い独身女性に対するもので、『乳母車』は、シングルマザーと主婦に対するものというところだろう。

物語は、年配の会社役員の次郎と若い愛人・とも子を中心に展開されていく。とも子には赤ちゃん・まり子がいて、赤ちゃんの父親は、次郎である。次郎の妻・たま子は、愛人がいることは知っていはいて、そのこと自体を責めたりせず、静観していた。ある時、父親に愛人がいることを知った次郎の娘・ゆみ子(芦川いずみ)は、とも子を訪ねる、そしてそこには弟の宗雄・(石原裕次郎)ととも子がおり、挨拶をすることになる。ゆみ子はそこで赤ちゃんがいることを知り、そのことを母親に伝える。

とも子は、次郎の家庭を壊す気もなく、たま子もまた愛人との関係を壊す気もない。赤ちゃんの存在を母親に伝える前までのお話は。この流れで行くと、愛人が戦前まであった『妾』になり、その赤ちゃんと正妻とどのように暮らしていくことになるのかという展開になるのかと思っていた。

ところが、愛人に赤ちゃんがいることが分かったたま子は、家を出ていく、それを知ったとも子は次郎から別れていくことになり、たま子ととも子は働き始める。とも子は、家庭が壊れていない状態の次郎との生活を望んでいたのだ。次郎は、2人の女性が去ったことでひとりになる。ゆみ子と宗雄は、この状態では、まり子が可愛そうなので、まり子の幸せにするためにみんなで考える場を画策し、だますようにして、次郎、たま子、とも子を集める。

そこで次郎は、どうしてこのようになったのか、そして今どう感じているか重い口を開き語り始める。この語りと、その後のたま子ととも子の姿に石坂洋次郎のメッセージが込められているのだと思う。

若い二人は、このような関係と赤ちゃんが不幸な状況になったのは、次郎に責任があると責める。

次郎は、「人間には、現実や物質的なものだけでは生きていけないところもある。いけないものがあることを信じるところに大人の弱さがある」と答える。

そして、2人の女性をなくした次郎は、「この寂しさに耐えていけるだろうかと思った。しかし、この寂しさは、たま子もとも子もおなじように感じていると思った。にもかかわらず、男性に依存した生活から、個々の尊厳というか真実の生き方をしなければいかんと心にきめることが出来た。私も寂しさに耐えて、真実の生き方をしなければならないと。私たちおとなに反省の時間をくれないか」と続けた。

このシーンは、まさに男は我儘なんだということ、女性は、覚悟を決めると後戻りはしないんだと、ということを表現している。この1956年という時代は、『妾』から『愛人』に変わっていく時代だったようで、この映画も『妾』ではなく『愛人』の設定だ。だが、お金を受け取っていて、男性の家庭を壊さずということで半分『妾』のようでもある。しかし、家庭が壊れたときに正妻の座に就こうとせず、分かれるて自立して生きていくというところに正しさ、真実の生き方を描いたのだろう。

このような愛人関係は、この物語のなかで『ありふれた関係』という表現が使われていた、ということは、実際に多かったのであろうし、今みたいに女性が大学を出て就職して自立して不倫をしている時代とはまったく状況だったのだろう、そのような女性を励ますようなメッセージにも感じとれるし、男性に対しては責任ある行動しないと自分自身が破綻をするし、周りの人たちに迷惑をかけるということになる戒めのメッセージにも取れた。

しかし、私には、「人間には、現実や物質的なものだけでは生きていけないところもある。」がやはり心に響く。『人間は心の動物、感情の動物、気持ちはルールを越えてしまう』、悲しいかなそれが人間よ、と思えた。

では、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?