オススメの辺境エッセイ

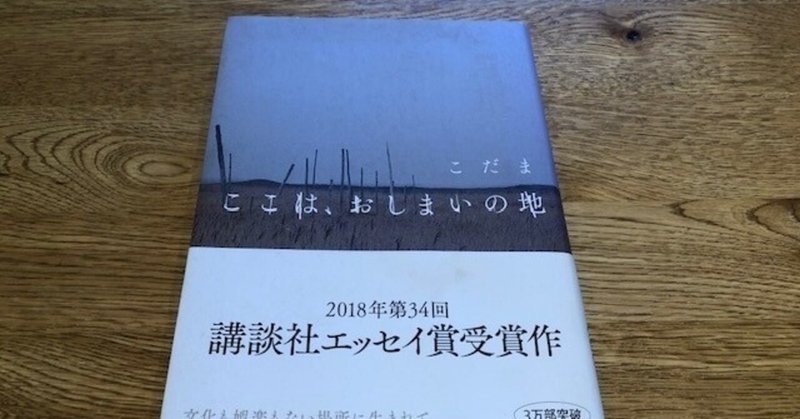

題名は「ここは、おしまいの地」。帯には「文化も娯楽もない場所に生まれて」。著者はネットから出てきた私小説風エッセイストのこだま氏だ(たぶん道南で暮らしているのだろう)。前作のタイトルはエグくてここに記載できない(内容は切実なのですが)。

辺境で暮らす同時代の人々の思いは、なかなか伝わりにくい。平安時代に蝦夷に住む人々の生活や心情が宮廷人には理解するすべがなかったと同じことで、メディアが発達した令和の今日でも、やはり田舎の現実は届いてはいない。関心がないから? それもあるだろう。(世界の)中心ではないところで愛を叫んでも、誰も聞く耳を持ってくれないのだろうか。

そうではないことを、こだま氏は証明してくれた。例えば「金色の豚」というエッセイでは、「ごくせん」さながらの荒れた中学時代に、親へのストレスから逃げるため好きでもないのに体重100kgの「金髪の豚」からコクられこれ幸いと付き合ったエピソードが淡々と語られる。机に「豚」と書かれ同級生にいじめられたり、相手のヤンキー仲間の、好きでもないカラオケを聴いている自分に嫌気がさし、とうとう別れを言い出すが、金髪はあっさりと承諾する。「今後、誰とも付き合いません」と誓約書を書かされるところで読者は苦笑するだろう。

その後、大学に入学し夏休みに帰省した折、シャッター商店街を歩いてるとシャコタンに乗った金髪と目が合う。彼も気がついたようで追ってくる。過去と向き合うのが怖いのか主人公は逃げる、全速力で逃げる。都会の象徴である「ミスタードーナッツ」の箱を握りしめながら。

ここに描かれているものはなんだろう。都会以外で暮らしている「その他大勢」のリアリティだ。「おしまいの地」では、消費する記号も文化もない代わりに、逃げることのできない自分との終わりのない会話と同じように逃げることのできない家族や隣人との関係が剥き出しになる。

そこが好きかと問われると、著者はもちろん私もなんと答えていいかわからない、だろう。

だが、こうした「僻地のリアリティ」にようやく多くの人が関心を持ち始めたことは事実だ。帯に「第34回講談社エッセイ賞受賞作」と少し誇らしげに書かれている。ツルイの小屋の蔵書ですので、いつでも借りにきてくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?