Préparation【S-1】 高度成長期と失せ物

先のイントロダクションでも示した通り、下記の3つの項目について書き溜めていく。

【S(aggese)】今後も残したい習慣、風俗、風習、あちこちのお母さんやお父さん達から聞いた生活の知恵をエピソードと共に残す

【S(ante et )B(eaute)】食養やセルフケアに関する情報をまとめる

【N(ouveau)】起業に関するアイデアの素

高度成長期を境に、社会は何を失ったのか?

さて、地域や時代に残る習慣や風俗、風習などは、宮本常一さんをはじめいろいろな方の調査記録が書籍などの形で残っている。特に個人的に助けられたのは農文協による出版物。研究ではないので、論文よりもざっくり見渡せる書籍がありがたい。大量に売れる本でも無いのに廃盤にせずに発行し続けてくれているので、今でも手に取れる本も多い。しかし、これらの本には収まり切らなかった様な、自分自身が見聞きした小さなエピソードを自分自身の手でも残したいと思った。だから、先ずはnoteに書いてみようと思う。不勉強なまま書いているので間違いがあるかもしれないし、アウトプットすることをまず優先して、読み易さや纏まりは二の次にしているので、修正が必要なほど内容が酷いことが判明した際は、文末に追記することで修正していこうと思う。

ひっさしぶりに宮本常一さんの本を引っ張り出してきたら、カバーの裏にこんな言葉があった(写真1、2)。自分の生きた時代であるため記憶も実感もあるからでもあるが、昭和40年代が大きな変わり目だったと自身も実感している。戦後約20〜30年にあたり、必死に復興してきて、傷が表からは目立たなくなり、社会が戦争による赤字から黒字に転じたタイミングなのだろう。1964年には東京オリンピックが、1970年には大阪万国博覧会が開催された。経済的な豊かさを得た反面、失ったものも多いと感じる。失い切らないうちに、バージョンアップして取り戻すことができないだろうか。社会全体に蔓延るお金に対するコンプレックスというか、消費に対する異常な執着が少しでも薄まればいいのにと思う。社会がめちゃくちゃ貧乏になってきている今がチャンスなのかもしれない。

危機感を持ち行動していた先人達から勇気をもらいつつ、自分に何ができるのか?について真摯に考え行動に移していく。

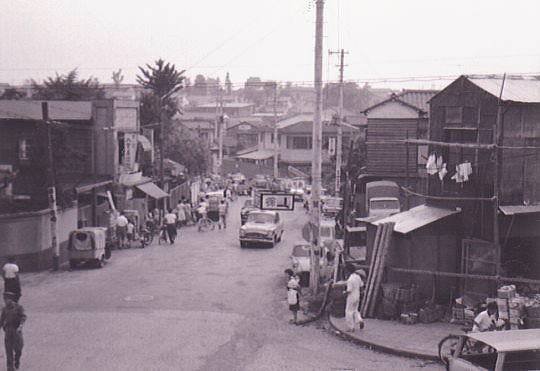

先ず、失う前の”あの日の日常”についての記載を始める前に、高度成長期を境にどの様な変化があったのかを古写真を通して見ていこうと思う。中でも大きく変化してきた東京は、田舎よりも変化が分かりやすく(単純に資料が手に入りやすいというのもあるが)自分にとっては良い教材となり得る。古写真がネットで見れるのが有難い。

第二次世界大戦は、昭和14年(1939)にヨーロッパで始まり、日本は昭和15年(1940)に真珠湾を攻撃。昭和20年に東京大空襲があり、東京は広範囲に渡り焼かれている(全ての戦争犠牲者の方に追悼の意を表します)。そこからたったの20年、その当時の方々の頑張りによって、こんなに綺麗に街は回復した。

上の(写真3)は、昭和37年ごろの麻布台から見た東京タワー。麻布十番の和菓子店・亀澤堂がご実家にあたる知人のY氏に聞いた風景と重なる。東京のど真ん中ですらまだ砂利道が残っており、建物は低く、一般家庭に供給するための電線の数も少ない。

次の二枚の写真は、目黒の蛇崩交差点を同じ地点から撮影したもの。(写真4)は昭和37年(1962年)ごろ。ほとんどが木造2階建。(写真5)は令和5年。建物だけでなく、電柱、電線が増えている。歩道が作られた分、車道の道幅が狭まっているのか?他にも、新宿や日本橋交差点のモダンなビルディングのある風景も見ることができるが、それ以外の地域ではまだまだ戸建てのお家が主。

それ以外にも、昭和38年の江戸川区篠崎地区の蓮根畑の写真などもあった(写真6)。この辺りは農業が盛んな地域だった様で、稲作も行われており、2011年時点で小さな水田は残っていたが今は全てなくなってしまったよう。昭和30年代には既に工業用水による水質汚染やごみの不法投棄がひどく、江戸川を守る会が設立されていたとのことなので(千葉県)、この写真が江戸川の水の恵みで農”業”ができていた最後の時期なのかもしれない。

この蓮田と同じ場所ではないが、同地区の写真が見つかったので貼っておく。(写真7、8) 農地が宅地に変わっている上、土はコンクリートで埋め尽くされた。このことが何を示すのか、よく考えたい。農薬や肥料を多く使う農業により、リンや窒素が海に大量に流れ出し、自然環境が受け入れられる量を超えようとしている。生物多様性もどこへ行ったのか。

写真は、下記のサイトから引用させて頂きました。

🔹毎日新聞さん: https://mainichi.jp/graphs/20170518/hpj/00m/040/003000g/20170518hpj00m040043000q

🔹蛇崩写真館さん: https://www.hashimoto-saketen.com/shashinkan.htm

🔹東京縦横無尽さん: http://juou.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-3e90.html

🔹江戸川画像文庫さん: https://photo.city.edogawa.tokyo.jp/pages/home.php

🔹東京メトロ:東京WEB写真館 東京・あの日・あの時さん

https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/PHOTO/contents/sp1/category/002.html

🔹東京新聞:笑和写真館さん: https://adv.tokyo-np.co.jp/showashashinkan/

勝手に貼られたハイパーリンクって、どうやって削除するん?自動でなんでもやってしまうのって、余計なお世話すぎて本当に面倒くさい。こういうのは、テクノロジーではなくて、悪ノロジーとしての運用なんやと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?