ゲームが店頭に並ぶ(配信される)まで

ゲームが発売されてからのことは、みなさんの目に触れる機会が多いのですが、ゲームが世の中に発売されるまでの話しかも、実務的、組織的な話はあまり語られていないので、今日はそのことについて書いていきます。

これまで経験してきた日本企業、米国企業、中国企業でも、各企業によっての多少の違いはありますが、大きな差はありませんでした。

ですので、ゲーム産業の一般論として見て頂く分には良いと思います。

そもそも世の中に唯一無二の絶対の方法などありませんが(笑)

どうしてこのようなことを書こうと思ったかといいますと、もう一つ理由があります。

それはゲーム会社で働いてる社員でも、ゲームビジネスの全体像を以外と知らずに何年も働いてる人もいるからです。

私のようにプロデューサーなどプロジェクトを統括する役割や、組織マネジメントをすると全体を動かす経験をすると知れるのですが、ゲームプランナー、デザイナー、シナリオライター、プログラマー、サーバーエンジニア、サウンドデザイナーなどのクリエイティブ専門職で、チームの情報公開や疎通が乏しいところにいると、ともすると目の前の仕事(タスク)を完了させることだけに意識が向いていて、実際に遊ぶお客様のことや開発職以外のセールス、プロモーション、ローカライズチーム等々の関連部署の人たちが具体的にどんなことをしていて、どんなことを開発チームに求めているのか、どうして佳境のタイミングでスクリーンショットやプロモーションムービー素材を提供してくれといってくるのか理解できず、場合によっては文句タラタラ対応しているなんていう不幸な現実があったりします。

私はこんな不幸なことはないし、ゲーム開発に関わるすべての人たちが一つのチームになることが、良い製品開発には不可欠で知らないことからくる無理解なだけで、お互いに知ることで理解しあい、協力していける確信をある時にもって、実際にそんなチームビルディングをするようになりました。

さて、少し脱線したので話を戻したいと思います。

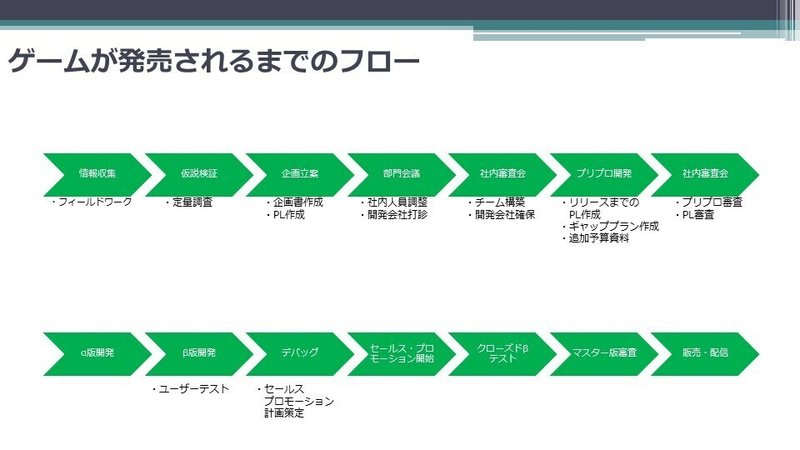

言葉で書くより図で見て頂いた方がわかりやすいので紹介します。

まずはゲームデザインのイロハ その1で記載したように企画のためのフィールドワークが原点になります。

IPもののように、これはお題が決まってる場合もあります。

売れている●●というマンガやアニメなどのゲームを作るようにという会社側からの指示によってスタートするケースです。

この場合でもそのマンガやアニメの内容、その作品が好きな人たちはどこを好きなのかといったことなどを収集し、理解します。

なのでどのような製品であっても最初にすることは変わりません。

※IPについてはこちらを参照

図を見て頂くとわかると思うのですが、様々な手順と多くの人たちがコラボレーションしていることが分かって頂けると思います。

また、様々なマイルストーンがあり、その関門を突破して突破して世の中に出ていることも理解頂けると思います。

なにしろ、スマホゲームですらすでに全体予算としては5~10億円という規模になっていますから(汗)

プロジェクトを立ち上げて製品として発売するのは中々、骨の折れる仕事です(笑)

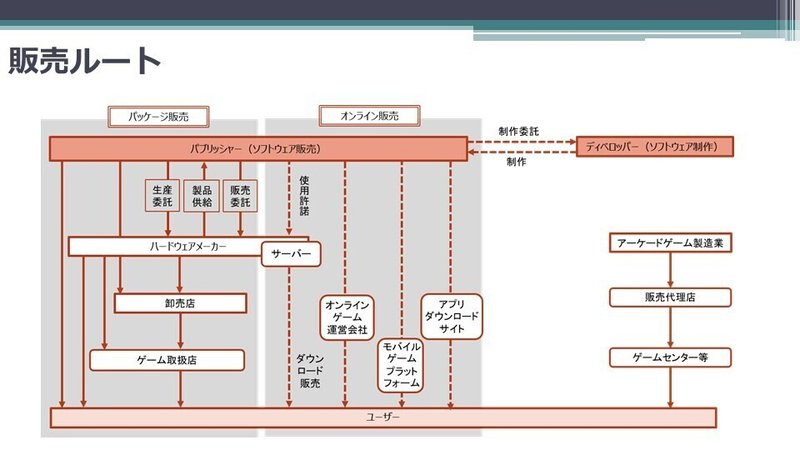

次に完成したゲームが店頭に並んだり、ダウンロードプラットフォームに掲載されるまでについて図解しています。

ここでもたくさんの企業が関与していることがわかると思います。

私が過去、担当したプロジェクトで最大だったものの規模はざっとこんな感じです。

・開発メンバー:120名

・開発期間:16カ月

・セールスチーム:5名

・ローカライズチーム:8名

・QAチーム:15名

・海外事業部:2名

・プロモーションチーム:3名

・知的財産チーム:1名

・法務部:1名

・開発、非開発協力会社:10社

※この他に総務、経理、人事などの間接部門の支援があります。

いかがでしたでしょうか?

子供の人気職業になっていますが、これがゲームビジネスの全体像になります。

なりたい職業上位のゲームクリエイターになるためにどんな勉強が必要なのか?もよろしければご覧頂けると幸いです。

少しはイメージできるようになって頂けるとゲームを作る仕事への理解も高まり、特に親御さんが持たれている負のイメージが少しでも払拭されると良いなと思います。

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

記事を読んで頂きましてありがとうございます😃 サポート頂けましたら嬉しいです!頂いたサポートは新たな記事を書くための活動費に充て、より有益な情報発信のための糧にします🙇🏻♂️