10社の「新規事業提案制度」を比較——リクルート、サイバー、ネスレ日本......独自の工夫や背景を探る

新規事業開発の方法は数多く存在しますが、中でも大企業を中心に多くの企業が取り入れているのが「新規事業提案制度」です。10社の新規事業提案制度の特徴と事例をもとに優れた事業の立ち上げにつながる仕組みづくりを紐解いていきましょう。

なお今回は、複数年度にわたり新規事業提案制度またはそれに類する制度を取り入れ、実際に起案が事業化されている企業をピックアップしました。

取り上げた企業

株式会社リクルートホールディングス

株式会社サイバーエージェント

関西電力株式会社

ネスレ日本株式会社

株式会社LIFULL

株式会社博報堂DYホールディングス

ソフトバンクグループ株式会社

東急グループ

住友商事株式会社

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)

10社の「新規事業提案制度」比較まとめ

1:リクルートホールディングス「Ring」

リクルートホールディングス「Ring」とは?(1982年〜)

リクルートは、1982年から新規事業開発コンテスト「Ring」を開催しています(数度の改称を経て2018年に再び「Ring」へ。詳細は後述)。

リクルートの全従業員が対象で、チームには社外メンバーも参加可能です。既存事業の拡大はもちろん、全く新しい領域の事業提案もなされます。

2018年度は、募集開始(3月)→1次審査(7月)→2次審査(12月)までの選考過程を経て、最終選考会(1月)には12件のアイデアにまで絞られました。

2018年度は応募期間の3ヶ月間で、社員向けに全国で72回のワークショップを開催し、のべ3000人が参加。2019年1月時点のリクルートグループの従業員数は約2万5000人なので、全従業員のおよそ8人に1人が参加した計算になります(*1)。

2018年度「Ring」開催実績

リクルート「新規事業提案制度」の歴史

1982年:「Ring」立ち上げ 〜 2018年「Ring」リニューアル

1982年にスタートした「Ring」は当初、企業風土の浸透も主な目的としていましたが、1990年に新規事業創出に特化するとともに、「New RING」に改称しました。「New RING」は、新規領域A部門(紙媒体や実業など)、新規領域B部門(電子メディア)、経営戦略部門(構造改革や業務イノベーション新制度の提案など)の3部門に分かれており、1997年には、全社員の約30%に当たる1094人もの社員がエントリーしています(*2)。

2014年には、変化の激しいIT業界に対応するために「New RING ‐Recruit Ventures‐」としてITを活用した事業を前提とした制度に変化。年1回だったコンテストは毎月開催となりました。その後2018年に再び「Ring」と改称し、現在はあらゆる事業領域を対象としています(*3)。

「Ring」から生まれた事業

Ringは企業の新規事業提案制度として高い存在感を発揮していますが、それは輩出された事業のネームバリューによるところも大きいでしょう。Ringから生まれた事業の一部を紹介します。

ゼクシィ

1993年創刊の結婚情報誌。それまで結婚情報専門の雑誌はほとんど存在しておらず、結婚式を開くにはまず「結婚式場相談所」を訪れるのが一般的でした。そのため、売り手側からの一方的な情報のみで価格やプランを判断せざるを得ず、結婚式は画一的なものとなっていたのです。

そうした状況に違和感を感じた女性社員が起案したのが「ゼクシィ」でした。ゼクシィはそうした情報の非対称性を緩和し、カップル主体での意思決定をサポートする機能を果たしました。

業界構造を大きく変えたゼクシィの登場に、当初はホテルや式場からの反発もあったそうですが、その集客力で、むしろ売り手側がサービス品質の向上を目指す流れも生み出しました(*4)。

スタディサプリ(事業化当時は「受験サプリ」)

2012年提供開始。月額980円から有名予備校講師の授業を受講でき、社会人向けにはTOEIC、英会話講座などをオンライン配信。ブランド全体では70万人以上の月額会員数を誇ります。

スタディサプリを立ち上げた山口文洋氏(現リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役社長)は中途入社したリクルートで進路選択やキャリア支援教育の部署に配属。そこで「進路選択やキャリア構築のためには勉強が必要なのに、リクルートとしてその支援ができていない」との問題意識からアイデアを検討し、「New RING」にエントリーしました。

事業化の可否を決める上では、社内リソースになかった「予備校講師との接点」の獲得が、最も重要でした。そこで山口氏は苦労の末、英語指導で人気を誇る肘井学氏にコンタクトをとることに成功。肘井氏も山口氏の理念に賛同して了承。その後、肘井氏の同僚の数学講師にも声を掛け、サービス供給体制の基礎を整えられたこともあり、グランプリを受賞。事業化へと至りました(*5)。

その他にも、「ホットペッパー」「カーセンサー」「R25(現在はサービス終了)」など数々の有力事業が「Ring」から誕生しています。

サイバーエージェント「CAJJ」「スタートアップJJJ」「ジギョつく」「あした会議」

サイバーエージェントでは新規事業創造のために、多様な制度を用意しています。その中でも「CAJJプログラム」「スタートアップJJJ」「ジギョつく」「あした会議」の4つを見てみましょう。

CAJJプログラム、スタートアップJJJ(2004年〜)

新規事業育成のための制度である「CAJJプログラム」「スタートアップJJJ」。CAJJプログラムでは営業利益を中心とした業績によって事業を3段階に、「スタートアップJJJ」では、推定時価総額をもとに事業を4段階に分け、一定期間内での昇格・降格の基準を設けて事業を管理。CAJJプログラムでは2018年10月からはグループ経営企画室を設置し、業務提携の支援などスピーディーかつ着実な事業成長を後押ししています。(*6)

ジギョつく(2004年〜2015年)

2004年、「CAJJプログラム」とほぼ同時に、半年に一度の事業プランコンテスト「ジギョつく」が開始。事業プランの提出から実施判断までわずか10日というスピードで、事業化が決まるとCAJJのJ3からスタートする建て付けでした。

「ジギョつく」には内定者〜経営幹部まで誰でも参加でき、1次審査→役員会議を経て事業化を判断。最高賞金は100万円で、年間約1000件の応募がありましたが、大きな成功を収める事業が生まれず、2015年に廃止となりました(*7)。

あした会議(2006年〜)

「あした会議」は2006年スタートした制度。役員自らが担当範囲外の事業を立案する点が大きな特徴で、直接の部下以外の社員とチームを組み、1泊2日の合宿で順位を競います。

サイバーエージェント取締役で人事統括も務める曽山哲人氏は「人事案までセットで提案しないと決議されないので、参加した役員や社員がコミットするという提案が中心になる(*8)と話します。

「あした会議」から生まれた企業実績(2019年時点)

売り上げ:約700億円

営業利益:約100億円

このようにサイバーエージェントではさまざまな制度を用意していますが、同時に社員の参加を促すための工夫もあります。

その一つが「新規事業コンテスト スタートアップチャレンジ」です。社員、内定者向けの事業プランコンテストで、役員へのプレゼンで事業案が決議されればすぐに事業化となります。若手社員も多く参加するため、ハードルを低く設定しており(*9)、こうした場が事業を生み出すある種の“練習の場”として機能しているように思われます。

各種制度から生まれた事業

Makuake(マクアケ)

「あした会議」から生まれた2013年設立のクラウドファンディングサービスで、2019年に東証マザーズに上場。

資金調達だけでなくテストマーケティングの場としても活用でき、ユーザー側は発売前の製品を購入できます。資金調達後の支援として、ECストアや、プロジェクト中の製品を展示する「Makuake SHOP」なども手掛けています(*10)。

株式会社マクアケ代表取締役社長の中山亮太郎氏は、ベトナムでベンチャーキャピタリストとして赴任していた際に、現地で日本の家電やゲーム、音楽などが他のアジア諸国のサービスに全く太刀打ちできていない現状を目の当たりに。価格競争ではなく、モノ自体に価値がある製品作りを後押ししたいとの想いから、サービスの立ち上げを決意しました(*11)。

2017年には黒字化を達成し、2019年には上場も果たしますが、立ち上げ初期は苦労の連続だったと言います。現場の声ではなく、自身の投資家としての視点で事業を構想してしまい、掲載協力のために訪問した400社全てに掲載を断られたこともありました。資金ショート寸前に陥ったことも4度あり、うち3度はサイバーエージェントとの交渉で資金調達。4度目はサッカー選手で実業家の本田圭佑氏から出資を受けています。このとき中山氏は同時にサイバーエージェントを退職し、自らも出資して責任とリスクを負いました(*12)。

関西電力「かんでん起業チャレンジ制度」

かんでん起業チャレンジ制度(1998年〜)

関西電力は1998年から社内の新規事業提案制度として「かんでん起業チャレンジ制度」を実施しています。

従業員は誰でも応募可能で、「アイデア創出チャレンジ」「アクセラレーションプログラム」との3段階で事業創出をサポート。こうした建て付けによって、社員から広くアイデアを集め、また事業化に必要なスキルも提供しています。

「かんでん起業チャレンジ制度」の歴史

1998年:電力自由化の機運の高まりと「かんでん起業チャレンジ制度」立ち上げ

かんでん起業チャレンジ制度立ち上げの背景には、当時盛り上がりを見せていた電力自由化の議論がありました。そうした情勢もあり、社内で新規事業開発に対する熱量が高まっていたのです。

当初は、事業案の審査と、フィジビリティスタディのみの1ステップ制でしたが、多くの社員はビジネス創造の経験や新規事業の基礎知識がなく、応募数も年々減少。同じ参加者ばかりが目立つようになり、加えて応募プランをブラッシュアップしきれない点にも課題を感じていたと言います。そこで、3ステップの制度を導入し、参加の裾野と事業のブラッシュアップを目指しました(*13)。

イントレプレナー創出、育成のための取り組み

STEP1:アイデア創出チャレンジ

社員誰でも参加できるアイデアコンテスト。審査で上位100に入った社員は限定の懇親会に参加できる。参加のハードルを下げ、社内に新規事業創出の風土を作り出すための取り組み。

STEP2:アクセラレーションプログラム

「アイデア創出チャレンジ」でトップ100に入った参加者を対象に、事業プランまでのブラッシュアップをサポート。完全に業務外の取り組みとして進めていく。

STEP3:起業チャレンジ制度

毎年、1~3名程度の一次審査合格者を出している。1次審査合格者は事業立ち上げに集中するためイノベーションラボに異動し、半年程度のフィジビリティスタディを進める(*14)。

「かんでん起業チャレンジ制度」から生まれた事業

同制度からこれまでに9社が立ち上がっており、4社が経営を続けています。直近では、2019年と2020年にも2社が創業しました。現在も経営を続ける4社を取り上げます。

猫舌堂

2020年創業。食事に悩みを抱える人向けにスプーンやフォークといったカトラリーを開発。創業者の原体験をもとに、がん治療の影響で、食べ物を噛んだり飲み込んだりしにくい、味がわかりにくいといった悩みを抱える人に寄り添っています。

また、口が大きく開けられず、口の周りが汚れてしまうなどが原因で外での食事に抵抗を覚えてしまう人たちが、食事の楽しさや社会とのつながりを感じられるサポートの提供も進めています。

その他にも、関西電力の主軸であるエネルギー分野以外で立ち上がった旅行サービス「TRAPOL」や、それぞれ2000年、2004年に創業し現在まで長く経営を続ける「かんでんエルファーム」、「気象工学研究所」などどが同制度から立ち上がっています。

ネスレ日本「イノベーションアワード」

「イノベーションアワード」とは?

ネスレ日本が毎年開催するコンテスト。社員全員が対象で、自分の顧客は誰か、顧客が抱える問題は何かを考え、新たなビジネスプランを提出します。アイデアは役員会全体で審査し、受賞アイデアは翌年以降、全社的に実行に移すなど、会社としても非常に重要な制度の一つに位置付けています(*15)。

制度の特徴は大きく2つあります。

特徴1:問題を解決するアイデアだけでなく、それを「実行した結果」を応募する

応募の段階で実際にアイデアを実行しているため、机上の空論で終わらない点が一般的なアイデアコンテストと大きく異なります。

特徴2:自分の仕事について考える

ネスレ日本CMOの石橋昌文氏は、アイデアコンテストがうまくいかない理由を次のように話します。

(石橋氏)いろんな企業のアイデアコンテストがうまくいかない理由は、自分の仕事ではなく他部署のことを考えているからです。自分だったら、こうするのにとアイデアを出しても、他部署の人からすると、何度も考えて実行したけれど、うまくいかなかった企画だったりします。本来、自分がやるべきことをせずに、他部署の企画を出すのは生産的ではありません。

また社長(2020年4月に退任)として同アワードを立ち上げた高岡浩三氏もこのようにコメント。

私が「イノベーションアワード」を重視する理由は、イノベーションには「当事者意識」が不可欠だからです。 イノベーションを起こそうと思ったら、既存の常識とは相反するわけですから、社内外の関係者からアイデアを否定されることはいくらでもあります。 そうしたタフな場面を乗り越えようと思ったら、そのアイデアが「自分のものである」という意識が不可欠です。他人のアイデアがベースになっている場合、どこか他人事になってしまい、困難な場面で及び腰になってしまうでしょう。

イノベーションアワードでは、社員が自分の顧客の課題を起点にアイデアを考えるため、事業化の確度が高い事業が生まれやすいのでしょう。

「イノベーションアワード」の歴史

2011年:「イノベーションアワード」立ち上げ

イノベーションアワードは、イノベーションを起こせる組織を目指して、2011年に立ち上がりました。

高岡浩三氏は、アワードを通じて、イノベーションを起こすためのさまざまな知識やノウハウが身につくと言います。人を動かしたり、説得したりする中でリーダーシップが育まれ、また事業検証にはファイナンスの知識も必要。全社的な取り組みによって、営業や開発など部署の垣根を超えてマーケティング的な視点が根付きつつあるそうです(*16)。

2018年:応募が5000件突破

初年度はわずか79件だった応募件数も、年々増加。2018年度には5000件を超えるまでに成長しました。ネスレ日本の社員数が約2500名なので、単純計算で2018年度は1人当たり2プランを応募していることになります(*17)。

イノベーションアワードの実績

年度(応募件数)

2011年度(初年度、79件)

2018年度(5,085件)

2019年度(4,800件)

エントリー数の増加に伴い、審査体制も拡充。現在は役員それぞれが担当部門のトップ10を決めて役員会に持ち寄り、全員で審査しています。

イノベーションアワードはネスレ日本発のプロジェクトですが、その実績が認められ、グローバルでも展開。アフリカを含め7、8ヵ国でも賞金1万ドルをつけて開催していると言います(*18)。

「イノベーションアワード」から生まれた事業

焼きキットカット

2013年大賞。工場勤務の若い男性社員が発案しました。

一見、焼くだけの簡単なアイデアですが、これを最優秀賞に選んだ理由を高岡浩三氏は次のように説明します。

(高岡氏)日本では夏場に、チョコレートの売上が落ちます。その代わり、食感の軽いビスケットの売上は上がります。これは業界では広く知られている事実です。実は、このアイデアはその問題を解決しています。なぜなら、キットカットを約2分間焼くと、表面が少し焦げてビスケットのような食感になり、夏でも食べやすくなるからです。

実際に、広告でこの食べ方を訴求したところ、夏場のキットカットの売上は約2割アップ。焼きキットカットを工場でつくるには大きな設備投資が必要ですが、テレビ広告への投資であれば十分にリターンが見込めると言います(*19)。

ネスカフェスタンド

阪急電鉄から、「駅の売店利用者が減り、売店を閉めたいが無人にはしたくない」との話を聞いたことから、発想したアイデア。当時、「ネスカフェ」は家庭内で飲まれているコーヒーとしてはトップシェアを誇る一方で、家庭外では約3%しかシェアを取れていないという課題を持っていたと言います。駅に「ネスカフェ」のスタンドを設置することで、電車を待っている間に普段接触していない顧客層にもコーヒーを楽しんでもらうことが可能に。現在は、阪急電鉄以外にも取り組みを拡げ、25店舗ほどを展開しています(*20)。

LIFULL「SWITCH」

LIFULLでは2つの新規事業創出制度「SWITCH」「OPEN SWITCH」を運営しています。

「SWITCH」(2006年〜)

「SWITCH」は内定者を含め社員誰もが参加できる新規事業提案制度です。

2012年は同制度で新卒2年目の社員が優秀賞を獲得し、翌年に「HOME’Sトランクルーム(現LIFULLトランクルーム)」を立ち上げ。新規事業責任者に就任しました。また小さな子供がいる短時間勤務の女性社員や新卒1年目の社員も入賞を果たすなど、性別や役職、社歴に関わらず、多くの社員が挑戦しています(*21)。

「OPEN SWITCH」(2019年〜)

「OPEN SWITCH」は、前項の「SWITCH」の取り組みを拡大したもので、外部の様々な人や企業にも門戸を広げ、より多くの社会課題を解決する価値を創り出すための取り組みです。

応募者は書類審査を経て、最終のピッチ審査会で入賞すると、最高1000万円の資金提供とLIFULLのアクセラレーターによるサポート制度を利用できます。

LIFULL新規事業提案制度の歴史

2006年:学生向けに「Switch」立ち上げ→現在の「SWITCH」へ

SWITCHのスタートは2006年。当初は学生向けの新規事業コンテスト「Switch」として始まりました。同時期に社内向けの新事業制度を立ち上げ、この2つが現在のSWITCHにつながっています。初期は年1~2回のペースでピッチイベントを開き、社内の大型イベントのような形で実施していたと言います。

SWITCHについて、LIFULL 社長室 事業開発アクセラレーター責任者である今村吉広氏は、

“お祭り”のような特別なイベントではなくもっとカジュアルに新規事業のアイデアを出せる場を作りたかった。

との思いから、さまざまな改革に取り組んだと話します。

具体的には、チーム制の導入による開発速度の向上、メンタル面をサポートするためのメンター制度、さらには当初エントリーには綿密な事業計画が必要だったところを、企画書1枚でもエントリー可能に。参加のハードルを下げ、制度を充実させたことで年間100件以上の応募が来るようになりました(*22)。

2014年:「LIFULL 100 PROJECT」策定

2014年春の役員合宿で「2025年までに、100子会社を設立し、100人の経営者を生み出す」との方針を決定。これを「LIFULL 100 PROJECT」として策定した。

2019年:取り組みを社外へ拡大した「OPEN SWITCH」立ち上げ

LIFULL 100 PROJECTを背景に、2019年からは「SWITCH」の取り組みを拡大。社外からもエントリーが可能な「OPEN SWITCH」を立ち上げました。LIFULLは不動産事業を中核としていますが、より広い事業領域で、当事者として社会課題を感じている人からアイデアを求めたいとの意向があったと言います(*23)。

「SWITCH」から生まれた事業

LIFULL介護(株式会社LIFULL senior運営)

LIFULL seniorが運営する、老人ホームや介護施設の検索サイト。「SWITCH」内で提案され、2008年に新事業として誕生。その後2015年に子会社化しました。

LIFULL社員の、祖母が利用する老人ホームをWebで探す際に情報がなくて苦労したという実体験から生まれたサービスで、現在は介護施設の情報掲載料でNo.1の実績を誇ります。

LIFULL senior代表取締役の泉雅人氏は社内起業としてのチャンレンジについて、親会社への数字の報告義務などの制約、プレッシャーがある一方で、上場企業である親会社のリソースを活用しながら素早い意思決定で事業を推進できていると話しています(*24)。

博報堂D Yホールディングス「AD+VENTURE」

AD+VENTURE(2010年〜)

「AD +VENTURE(アドベンチャー)」は、博報堂DYグループ全59社の正社員を対象に、広くアイデアを公募する「ビジネス提案・育成制度」で、グループ外であってもグループの正社員と組めば応募可能です。

社内外のリソースを生かしたサポート体制の整備

同制度では、自由なチャレンジのために、判断基準を通常業務とは切り離し、事業・商品開発等に携わるメンバーを審査員に。プランの審査だけではなく、1次審査の通過以降は、事業計画の策定などもサポートします。

その他、経営企画・法務・経理財務・人事・広報といった社内のエキスパート、外部のベンチャーキャピタルやコンサルタントなど、専門スタッフが事業化に向けて支援体制を整えています。

AD+VENTURE オープンスクールの設置

これまでのプログラム等で蓄積した事業創造の学びを体系化し、応募者に研修として提供しています。

「AD+VENTURE」の歴史

2008年:リーマンショックに直面

2008年のリーマンショックにより、博報堂もクライアント企業の事業予算縮小、プロジェクト凍結などの影響を受けました。そこで当時現場のモチベーションを上げる夢のある施策が求められてい中で挙がったのが「社内ベンチャー制度」でした。

広告代理店として、顧客ニーズに対してソリューションを提案する能力に優れた社員が多かった博報堂ですが、一方でゼロから何かを生み出す経験が不足しており、従来ビジネスモデルの刷新をするため、という意図もあったようです(*25)。

2010年:「AD+VENTURE」立ち上げ

「AD+VENTURE」は2010年の立ち上げから 2018年度までの9年間で、のべ1290人が応募。816件のアイデアが集まり、そこから18社(サービス終了も含む)が誕生しました(*26)。

AD+VENTUREの事務局を運営するイノベーション創発センターの大西雅之氏は応募者の印象を「人物として尊敬でき、仕事面でも優秀」と評します。そうした人材を既存事業から切り離し新規事業の立ち上げに参画させることに、当初は社内からも反発があったそうです。

しかし事務局のフォローもあり、徐々に社員へのバックアップ体制も強化。研修機能を持つ「 AD+VENTURE オープンスクール」や、20代を含むチームを対象に先着50チームに奨学金を用意する「ヤングエントリースカラーシップ」なども用意している(*27)。

「AD+VENTURE」から生まれた事業

株式会社LGBT総合研究所(2015年度選出、グループ企業の大広へ事業移管済み)

LGBTに代表されるセクシャルマイノリティ専門のシンクタンク。

豊富な定量・定性データを保有しており、社会的にダイバーシティへの意識が高まる中、企業に対してLGBTに関するナレッジやマーケティング、企業経営のサポートを提供しています。

ソフトバンクグループ「ソフトバンクイノベンチャー」

ソフトバンクイノベンチャー(2011年〜)

2011年にスタートした「ソフトバンクイノベンチャー」はSBイノベンチャー株式会社が運営。新規事業を社内外から募集し、アイディア創出前〜事業化後のスケールフェーズまで広く支援しています。

特徴1:ソフトバンクグループ各社の社員であれば、誰でも、何度でも提案でき、ソフトバンクグループ外と連携した提案も可能

特徴2:応募前から、法人化やイグジットまで事業のステージに合わせたきめ細やかなサポートを提供

特徴3:事業化に向けて検討しやすい環境作りのため、別法人であるSBイノベンチャー株式会社が運営

ソフトバンクイノベンチャーは、「Innoventure Lab」「Innoventure Studio」という2段階の機能を持っています。

Innoventure Lab:ソフトバンクグループ社員向けインキュベーションプログラムで、新規事業の応募前から最終審査までをサポート。ソフトバンクグループの全社員、内定者のうち、社内起業を志す者なら誰でも登録可能です。

Innoventure Studio:Labでのプログラム後、最終審査を通過したアイデアは事業化(法人化)を目指すことになります。Innoventure Studioでは事業化後のスケールフェーズのプロジェクトを対象に、ノウハウ、実務、経営など幅広い支援体制を整えています。

「ソフトバンクイノベンチャー」の歴史

2010年:「ソフトバンク新30年ビジョン」を策定

2010年に発表したソフトバンクグループの経営ビジョン「ソフトバンク 新30年ビジョン」の中で、「戦略的シナジーグループ5,000社」の実現を掲げました。

ソフトバンクではこれを、ピラミッド型の中央集権的な会社組織ではなく、分散・分権して、お互いに自律しているWEB型組織を目指す上でのパートナー戦略と位置付けています。「ソフトバンクイノベンチャー」もこうした目標実現に向けた取り組みの一つです。

2011年:「ソフトバンクイノベンチャー」立ち上げ

2011~2014年までは年1回の募集で、毎回1000件を超える応募がありました。

2015年からは、応募者へのよりきめ細かい対応のために応募ハードルを引き上げ。現在は年3回の募集で、各回100~200件程度の応募があるようです

現在まで累計6600件の応募があり、81件の事業化検討案件がβ版プロダクトをリリース。うち16件の事業化に成功しています(2020年1月時点)。

また2016年からスタートした「Innoventure Lab」には約3000人が登録していると言います(2019年時点)(*28)。

「ソフトバンクイノベンチャー」から生まれた事業

ユビ電

第1回ソフトバンクイノベンチャーで優勝、事業化したアイデアです。

2019年4月にソフトバンク株式会社からカーブアウトし、ユビ電株式会社を設立。場所、地球に気がねなく、いつでもどこでも「じぶんの電気」を自由に使える電力環境を提供しています。

東急グループ「社内起業家育成制度」

社内起業家育成制度(2015年〜)

東急グループでは、社内に「フューチャー・デザイン・ラボ」という部門を設置し、既存事業の枠組みを超えたビジネスモデルの確立、イノベーションを推進しています(*29)。

その取り組みの一つが、2015年に創設した「社内起業家育成制度」です。東急株式会社と一部連結子会社社員が対象で、社外の協力者とチームを組んでの応募も可能。部署や年齢、役職に関わらず新規事業を提案でき、発案者自らがプロジェクトリーダーとして携わることになります。この制度から、これまで5つの事業が立ち上がりました(*30)。

一方で、この制度のねらいは事業そのものよりも、そうした能力やマインドセットを持つ人材の育成にあります。事業自体がもたらすインパクトよりも、新規事業を次々と創出できる人材を社内で育成し、起業家マインドを持った組織づくりが重要だと考えているのです。

また、プログラムの形式にも特徴が。類似の取り組みでは、年に数度、イベント的にアイデアを募集する形式が多いですが、東急電鉄ではコンテスト形式を採用していません。時期にかかわらず、いつでも応募可能です(*31)。

応募のハードルも低く、A4シート1枚程度に事業内容や着想のきっかけなどを書いて提出するだけで、市場規模や収支計画などは不要。応募を受け付けた事務局は、採用/落選にかかわらず、翌月にはフィードバックをするなど、きめ細やかな対応をしています。これも人材育成に重きを置いたプログラム設計のひとつと言えるでしょう(*32)。

「社内起業家育成制度」の歴史

2015年:「社内起業家育成制度」立ち上げ

「社内起業家育成制度」の立ち上げに至る背景を、経営企画室イノベーション推進課の常見直明課長はこのように話します。

新規事業を提案する制度は従来から存在していました。しかし、制度はあっても、形骸化していました。

そこで、提案者が最後まで事業をやり遂げる仕組みとして作り直したのが同制度でした。

2019年:「フューチャー・デザイン・ラボ」を設置

2019年には「フューチャー・デザイン・ラボ」を設置し、「社内起業家育成制度」もその取り組みの一つに位置付けます。

部門の意思決定では、社長との間に、担当役員などがいることが一般的ですが、フューチャー・デザイン・ラボは社長直轄です。そのため、スピード感を持った事業を展開が可能になります(*33)。

「社内起業家育成制度」から生まれた事業

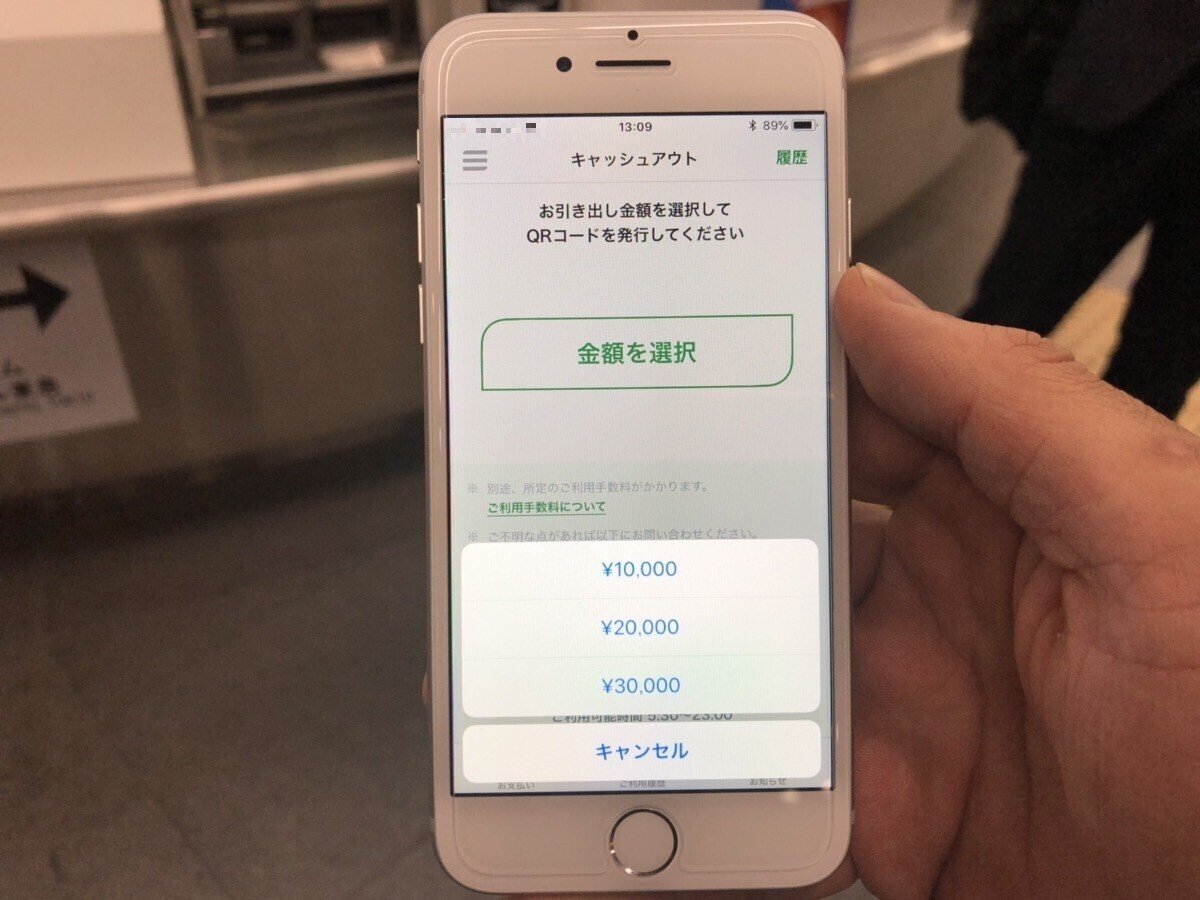

キャッシュアウト・サービス

東急線各駅の券売機銀行預貯金の引き出しができるサービスで、2019年5月からサービスを開始しました。

横浜銀行、ゆうちょ銀行のスマホアプリで引き出し金額を指定し、表示されたQRコードを券売機の読み取り機にかざすと、預貯金を引き出せます。

これは日本初の取り組みで、東急線を利用する際にATMに立ち寄らずに素早く現金を引き出すことが可能となります。

住友商事「0→1チャレンジ」

0→1チャレンジ(2018年〜)

住友商事は2018年から、社内起業制度として「0→1(ゼロワン)チャレンジ」を開始しています。担当業務や年次にかかわらず、広く社員からアイデアを募集しており、住友商事グループの海外拠点からも応募可能です(*34)。

エフェクチュエーション型の事業開発プロセスを導入して事業開発を推進していますが、特徴の一つに育成プログラムの提供が挙げられます。

プログラム運営には、外部コンサルタントとしてアクセラレーターである株式会社ゼロワンブースターを起用。事業創造に必要な考え方やアイデアのブラッシュアップ、社内外のステークホルダーと意見交換する機会の創出、効果的なプレゼンテーション指導などを行っています(*35)。

また、こうした外部パートナーを巻き込むことで、これまでとは異なる目線で事業を評価し、社内の固定概念を飛び越えたイントレプレナーを発掘しようとするねらいもあります(*36)。

0→1チャレンジ2018のスケジュール

7〜8月 :社内啓発と初度ビジネス選考モデルの具現化

9〜10月:選考

11〜2月:事業化プログラム「01Dojo」

3月:最終選考

4月〜:事業化推進300以上の応募の中から最終選考前には8組に

「0→1チャレンジ」の歴史

2018年:中期経営計画2020の策定

住友商事は2018年5月に「中期経営計画2020」を発表。そこで「既存事業のバリューアップ」「次世代新規ビジネス創出」「プラットフォーム事業の活用」の3つの成長戦略を掲げました。

そのうち「次世代新規ビジネス創出」の具体的な施策の一つとして、 「0→1チャレンジ」はスタートしました。

2018年:「0→1チャレンジ」スタート

0→1チャレンジ立ち上げの背景には、既存事業にこだわらず、イノベーティブな新規事業を生み出し、ビジネスモデルを変革しなければならないとの課題がありました。そこで注目したのが「個人の力」です。

経営企画部部長代理の生田浩也氏は制度立ち上げの背景を次のように話します。

所属している事業部門やグループの既存事業を飛び越えて、社員個人が熱意を持って取り組みたいアイデアを後押しする。そういった新しい仕組みが必要だと考え、立ち上がったのが『0→1チャレンジ』です。

「0→1チャレンジ」から生まれた事業

iscream(アイスクリーム)

0→1チャレンジ2018から生まれた第1号案件。個人情報の管理アプリで、これを使えば、自分の第三者に委ねることなく、安全に保管できます。

またアプリ内の個人情報データをもとに、各種サービスを受けられます。2019年10月に実施した実証実験では、住友商事社員を含めた500人のモニターを対象に、ファッションに絞って情報を収集。身長、体重、年齢、性別、アパレルの購入履歴等の個人情報を入力することで、インフルエンサーやショップ店員といったファッションの専門家からアドバイスを受けることを可能にしました(*37)。

JR東日本「ON1000」

ON1000(2018年〜)

「ON1000(オンセン)」は「既存事業の延⻑線上でない“⾮連続”な事業」の創出を目的として、JR東⽇本グループの全社員約7.5万⼈を対象にアイデアを募集する社内の新規事業立案制度。「1000のアイデア、100の新事業が次々と⽣み出されるように」との思いから名付けられました。

JR東日本の既存の事業領域に捉われず、個⼈や⽣活者としての価値観で発想したアイデアを期待し、社員が熱意をもって考えたものであれば応募可能。プログラムは、大企業の新規事業創出支援や起業家育成を行う株式会社Quantumと共同で実施しています(*38)

JR東日本の新規事業提案制度の歴史

2017年4月:「JR東日本スタートアッププログラム」開始

2018年2月:JR東日本スタートアップ株式会社設立

JR東日本では、2017年から「JR東日本スタートアッププログラム」と題して、スタートアップと連携したサービス創出を行ってきました。そうした共創活動をさらに加速させるために、2018年2月にJR東日本スタートアップ株式会社を設立。代表取締役社長の柴田裕氏は立ち上げの背景を説明します。

JR東日本は旧国鉄時代からの流れ、“官”としての文化があり、ともすれば保守的になりがちで、いろんな課題を自前で解決しようとする傾向があります。(中略)自前主義を脱して、オープンイノベーションによって変革していくことに舵を切ったのです。

また大企業の中で新規事業開発を進めるにあたって、「部署」として立ち上げることが一般的だが、あえて法人を設立した理由については、

大企業で破綻を経験した人は少ないと思いますが、うちのトップは経験しています。だから、「環境変化に立ち向かわなければいけない」という、変革に対する本気度が半端ありません。(中略)正直、JR東日本社内でやっていたら時間がかかりますし、変革が難しい部分もあった。大きな組織の中で、旧来のルールや考え方に従って少しずつ変えるのではなく、新会社という“出島”をつくり、裁量を与え、ベンチャー企業という“異国”と貿易した方が、ドラスティックに変えていくことができます。

と言います。

2018年7月:JR東日本グループ経営ビジョン「変革2027」策定

JR東日本では、会社の発足から約30年、鉄道インフラの知見や技術をもとに鉄道サービスのレベルアップを図ってきました。しかしこの先10年、経営環境の変化を先取りして新たな価値を提供するために、「鉄道を起点としたサービス提供」から「ヒトを起点とした価値・サービス創造」に転換することを「変革2027」として策定しました。

2018年9月:「ON1000」始動

経営ビジョンの策定を受け、JR東日本グループ内からも新事業創出を実現し、継続的にイノベーションを生む仕組みを作ろうとスタート。ON1000を立ち上げたのは、社内で若手の有志団体を運営していた村上悠氏です。大企業における新規事業の立ち上げについて村上氏は

大企業では、事業を創造するのが難しいと言われています。けれどもいったん、事業化が決定すれば、大企業のリソースほど強いものはない

と話します。

「ON1000」から生まれた事業

ベビーカーレンタルサービス(実証実験中)

2019年9月、「ON1000」によるトライアル第1弾としてベビーカーレンタルサービスの実証実験を実施しました。

「子供たちと気軽に外出できる社会」 の実現を目指しています。

ジェイアール東日本物流と連携したトライアルでは、東京駅・品川駅・新宿駅・上野駅の4駅で効果検証を行いました。

参考文献等>

*1:参考:https://business.nikkei.com/atcl/forum/19/00014/012400003/

*2:参考:一條和夫「バリュー経営―知のマネジメント」1998年

*3:参考:https://recruit-holdings.co.jp/news_data/release/2014/0401_7535.html

*4:参考:http://www.recruit-mp.co.jp/fresh/2014/rmp/history/bridal.html

*5:参考:https://www.sbbit.jp/article/cont1/35642、http://www.recruit-mp.co.jp/feature/sapuri/goukaku_2019.html

*6:参考:https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=20357

*7:参考:https://special.nikkeibp.co.jp/atcl/NBO/18/br_cyberagent0223/?P=2

*8:引用元:https://industry-co-creation.com/special/12895

*9:参考:https://japan.cnet.com/article/35133788/

*10:参考:https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1608/22/news007.html

*11:参考:https://www.jscore.co.jp/column/interview/2019/nakayama02/

*12:参考:https://careerhack.en-japan.com/report/detail/1301

*13, 14:参考:https://media.gob-ip.net/2020/04/20/interview-kanden-entre/

15:参考:https://www.dhbr.net/articles/-/4752

*16:参考:https://www.ibm.com/think/jp-ja/business/marketing-thinking-of-nestle/

*17:参考:https://agenda-note.com/career/detail/id=280&pno=1

*18:参考:https://www.dhbr.net/articles/-/4752

*19:参考:https://www.dhbr.net/articles/-/4405

*20:参考:https://agenda-note.com/career/detail/id=280&pno=1

*21:参考:https://lifull.com/company/bctw_japan/

*22:参考:https://japan.cnet.com/article/35121811/3/

*23:参考:https://japan.cnet.com/article/35142090/

*24:参考:https://www.vision-net.co.jp/morebiz/lifull-senior/

*25:参考:https://biz-journal.jp/2014/02/post_4055.html

*26:参考:http://hdy-adventure.com/public/spirit/message/

*27:参考:https://www.hakuhodo.co.jp/magazine/55901/

*28:参考:https://www.projectdesign.jp/201905/cross-wall/006301.php

*29:参考:https://www.tokyu.co.jp/image/news/pdf/20190227.pdf

*30, 32:参考:https://tokyu-recruit.jp/talk/kigyouka.html

*31:参考:https://forbesjapan.com/articles/detail/15309/1/1/1/1/1/1

*33:参考:https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/R3attached2.pdf

*34:参考:https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/news/release/2018/group/10460

*35:参考:https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/news/topics/2019/group/20190607

*36:参考:https://newspicks.com/news/3666493/body/

*37:参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000659.000000726.html

*38:参考:https://www.jreast.co.jp/press/2018/20180906.pdf