中国新聞が新規事業を公募、初年度約100件の応募を獲得した丁寧なコミュニケーション

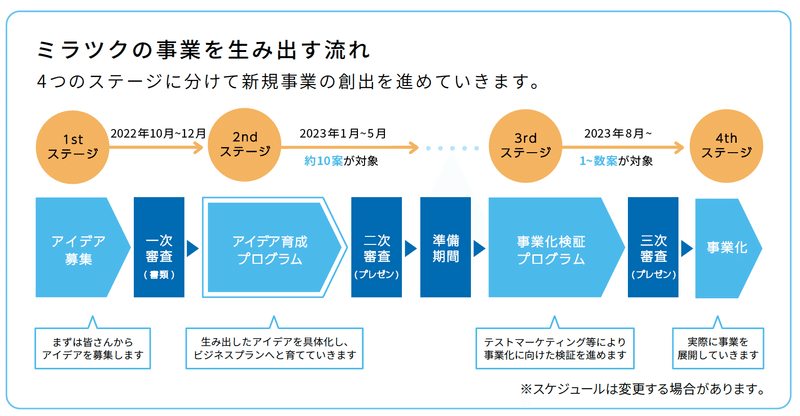

広島県に本社を置く中国新聞社では、新規事業を生み出す仕掛けとして、2022年度から社内公募型のプログラム「ミラツク」をスタート。

私たちGOB Incubation Partnersも、制度の設計から運営、参加者へのメンタリングまでプログラムを通じて伴走しました。

中国新聞にとって初挑戦となった公募型のプログラムですが、初年度から約100件の応募を獲得。その背景には、密なフォローとコミュニケーション、目の前の課題に応じて設計をカスタマイズする柔軟さがありました。

同制度を立ち上げた経営本部 企画室の藤田泰弘さん(部次長)、野田華奈子さん(同)に話を聞きます。

アイデアコンテストの出口がなかった

——新規事業を社内から公募したのは、「ミラツク」が初挑戦とのことですが、プログラム立ち上げの背景を教えてください。

藤田泰弘さん:これまでも社内では不定期でアイデアコンテストを開催していました。一定数の応募はありましたが、その出口がありませんでした。出てくるアイデアは面白くて、優秀賞みたいなものを選出していましたが、それを実現に移すリソースや支援体制がなかったんです。そうした社内の熱の受け皿として、ミラツクを始めました。

また経営環境としても、メディア業態には非常に厳しい風が吹いています。新しい取り組みが求められる中で、中国新聞グループとしても2022年、新たにミッション、ビジョン、バリューを策定しました。従来はメディアとして地域に情報を発信してきましたが、これからはメディアという枠を超えて地域の応援企業にならなくてはいけないと考えています。

とはいえ新たなチャレンジをするにも、そのためのマインドや組織風土が必要です。そこで、ミラツクを通じて新規事業を創出すると同時に、挑戦に対して前向きな組織風土の醸成を図りました。私たち企画室が主導する形で、経営陣とも目線をすり合わせながらミラツクを立ち上げました。

——58名の社員やスタッフから、およそ100件のアイデア応募があったそうですね。社員数から考えるとかなり多い印象ですが、応募を促すために工夫したことはありますか?

野田華奈子さん:応募件数は私たち事務局にとっても想定以上でした。

初めての試みということで、まずはミラツクに広く関心をもって何かアイデアを出してもらうことが重要でした。社内でミラツクを周知する際には、「社外のパートナーと一緒に新規事業を考えるまったく新しいプログラムだよ」「これまでになかった手法を取り入れて、会社の風土に風穴を開けるような取り組みなんです」と、従来のアイデアコンテストとはまったく異なるプログラムであることを強調していました。

——社員の皆さんは、どういうモチベーションで参加していたのでしょうか?

野田さん:やはり今までとまったく違う取り組みであるところにひかれた人が多かったようです。応募して終わりではなく、その先まで見据えた専門家伴走型の制度だという点が、目新しく映ったのだと思います。

またこれは私の想像ですが、社員の多くが内に秘めたものをもっていたんだと思います。少人数の飲み会でなら、「会社でこんなことできないかな」っていう意見が出るじゃないですか。今まではそれを形にするスキームがなかったので、そうした社員の期待にミラツクがうまくハマったのかもしれません。

応募の1/4がグループ会社、派遣社員も2次審査へ

——ミラツクは全社員が対象ですか?

野田さん:本社はもちろん、支社や印刷会社なども含めた中国新聞社グループ全18社(募集時点では19社)が対象です。グループ全体を巻き込んで、新聞社の将来を考える場にしたいと考えていました。

また正社員に限らず、派遣社員などグループで働くすべての人に参加してもらえるように設計しました。

実際、幅広い人たちからの応募がありました。応募の1/4はグループ会社からでしたし、1次審査を通過した中には派遣社員もいました。若手社員の参加はもちろん、管理職も多かったですし、役員の参加もありました。幅広かったですね。

——グループ会社はどのように巻き込んでいったのですか?

野田さん:グループ全体の会議体があるので、そこで各社の経営層へ情報を発信しました。その上で、各グループ社員にも個別にメールをして、1人1人にミラツクの事業が知れわたるようにしました。

藤田さん:告知用のポスターも各社に送って、目立つところに貼ってもらいましたね。あれも結構インパクトがあったと思います。

野田さん:実際やってみて、思っていた以上にグループ各社が手を挙げてくれたので驚きました。しかも、中堅に差し掛かる現場で活躍している年代の人たちから積極的な参加があったのもうれしかったです。新聞社の事業への関心が、グループの中でも高いということを認識できました。

藤田さん:プログラム中も、参加したグループ社員の上司の方など、結構応援してくれているなと感じましたね。

野田さん:属人的な部分ではありますが、 こちらからの声掛け以上に、「いい話だからどんどんチャレンジしよう」と部署の社員を送り出してくれる人たちが多かったです。

既存事業にとらわれないアイデアを集められた理由

——実際の応募アイデアを見てみて、いかがでしたか?

藤田さん:従来のアイデアコンテストでは、既存業務の改善や延長線上にあるアイデアが多かったのに対して、ミラツクはより新規事業らしいアイデアが多かったです。新聞社の既存事業や現在の担当業務にとらわれずに発想してほしいということは強く打ち出していたので、そこが伝わったと思います。

あとは、募集に先がけて開催したワークショップやセミナーの影響も大きかったと思います。

野田さん:そうですね。(GOB代表の)高岡さんからアイデア発想の方法を紹介してもらったワークショップなど、社内からも面白かったと反響がありました。普段の業務から離れた着想の仕方に触れたことで、「こんなふうに考えてもいいんだ」と背中を押されたのかもしれません。

藤田さん:複数回開催しましたが、現地では40名ほどが参加しました。加えてオンラインで配信したりアーカイブしたりと、都合がつかない人や本社以外の遠方の人でも空いた時間で見れるように環境を整えました。

——ミラツクの募集では、事業領域なども限定していなかったと思います。自由度が高い中でも、事務局として重視していた観点があれば教えてください。

野田さん:「なぜ新聞社がやるのか」という点は意識してもらいました。実際に会社として新規事業を立ち上げる際には切っても切れないところなので。

——新聞社ということで、編集や記者などコンテンツ制作に携わる人が多いと思います。やはりミラツクも、そういった職種からの応募が多かったのでしょうか?

藤田さん:社員の内訳でいうと、記者や編集などコンテンツ制作に携わる人が大多数で、残りが営業や総務などです。

一方で、ミラツクの応募に関しては、4割強を営業職が占めていました。記者などは働き方的にプログラムに参加しにくいという側面はあったと思いますが、その分、日ごろから顧客との接点が多い営業職からの応募が多かったのは印象的でした。

藤田さん:そのほかグループ会社からも、印刷工場で働いている人など、幅広い人たちが参加してくれました。本社だけにいるとなかなか接する機会が持てない人たちと一緒にプログラムを進められたことは、とてもプラスでした。

野田さん:プログラム中は、複数人のグループ単位で、お互いに協力、相談をしながらワークを進めていったのですが、そのグルーピングは事務局としてもかなり工夫をしたところです。所属会社や年次、職種など、できるだけ多様な人たちで構成したことで、よりアイデア出しの観点が広がるなどの利点がありました。

私たちも多くは知っている人たちなので、「この人とこの人は、前の職場が一緒だったよな」とか考えながら、相乗効果や化学反応が生まれる組み合わせに気を配りましたね。

記者と営業のアプローチの違いが面白かった——5ヶ月のアイデア育成プログラムを終えて

——1次審査を経て、5ヶ月間の「アイデア育成プログラム」に進んだのは何チームですか?

藤田さん:16チームです。

——5ヶ月間の完走率はどうでしたか?

藤田さん:途中でプログラムを抜けたのは1名だけで、その1名も既存業務の関係でやむなくでした。

私も5ヶ月間伴走してみて実感しましたが、各回のプログラムはもちろん、それ以上に「プログラム外」の時間の使い方が重要ですよね。顧客へインタビューをしたりメンタリングを受けたり。事務局として初めての経験だったため、そのあたりの動き方については事前に伝えきれていなかった部分は反省がありますが、参加した皆さんは本当によくついて来てくれました。

——5ヶ月間伴走する中で、気づいた点などあれば教えてください。

藤田さん:職種ごとのアプローチの違いが見えてきました。

私は営業出身ですが、営業の人たちは「相手の意見を聞いて何かを組み立てる」というよりも、「(自分たちにとって)こんなものあったらいいな」から企画を作ってクライアントへ提案する傾向にあります。一方で今回のプログラムでは、「顧客のニーズを拾い上げる」視点が大切になるので、そこが従来の営業職にとっては新鮮な視点だったように感じました。

野田さん:確かにそこは面白かったですね。顧客の課題やニーズを見つけるには、当たり前ですが顧客になり得る人たちに話を聞かないといけませんよね。

私はもともと記者でしたが、取材に慣れている記者や編集の社員は、すぐに現場に行くし、話を聞いて情報を積み上げる作業が本当にスムーズでした。ただし、積み上げた情報を分析してどう組み立てていくか、課題をいかに事業化へつなげていくかで苦労する人が多かった印象です。

一方で営業職の人たちは藤田さんが言うように、自分の思いが先に出てしまって、人の話を聞くより前に自分の思いが先行してしまうところがあったように見えました。サービス精神旺盛なので、営業トークのように相手からいい反応をもらえるような聞き方をしてしまうんですよね。その分、収集した情報の分析や組み立てて提案に落とし込むプロセスではやはり強みを発揮していましたね。

——参加者の皆さんは、DAY1〜DAY7(最終発表)までの5ヶ月間のどの辺りでリアルに事業化を意識するようになるんでしょうか?

野田さん:最後の最後でしたね(笑)。

藤田さん:そういう意味では、「中間レビュー」が大きなきっかけになったかなと思います。もともと予定していなかったプログラムですが、GOBさんからの提案を受けて、中間発表会を2023年3月に開催しました。

最終プレゼンの前に準備をすることで、頭の中を整理して、 今の自分は何ができていて、何ができてないのかを自覚してもらうきっかけになったと思います。まとめているうちに、やるべきことが明確になって、そうすると終わりも見えてきて、火が付いたような感じがします。実質プログラムを2周した感じですね。

事業の合理性よりも、“やりたい”ベースで審査

——16案でスタートしたアイデア育成プログラムから、2次審査を通過したのは何案ですか?

藤田さん:2次審査を通過したのが2案です。該当する2人は企画室に異動して、現在まさに事業検証を進めているところです。

——審査の進め方を教えてください。

藤田さん:15案のプレゼンが終了した後、別日に集まり、事前に作った審査項目に沿って2次審査の採点を行いました。

午前中に一度採点を終えたんですが、お昼に話をした時に、採点の方向性が収益性や実現可能性に偏りすぎているのではないか、という話が出ました。GOBさんからも、あくまで事業実証に進めるアイデアを見極めるタイミングなので、実現可能性などは後の話だということで、全員で目線合わせを行い、結果的に私たちが新規事業として「やりたいもの」を選んでいこうと着地しました。そこでまずは、15案から6案に絞り込み、また後日、役員を含めた審査を通じて実証へと進める最終2案を選定しました。

——応募から中間発表、そして最終審査と進む中で、実証に進んだ2案のアイデアはどのように変わっていきましたか?

藤田さん:軸になる部分は変わっていないですね。

1案は、EVと農機具の掛け合わせのアイデアですが、最初はあまりにもたくさんの要素が混ざっていて散らかっていました。そこで、本当にやりたいことは何なのかを壁打ちしながら、本人の中で現在のアイデアを見出していった形です。

野田さん:「農機具」という要素の掛け合わせができたのは、一番最後でしたね。役員向けのプレゼンの中で話が出て、調べてみたら面白そう、と。

藤田さん:もう1案は、ヨガに関するアイデアですが、こちらは当初から大きく変わっていませんね。変わったというよりも、そぎ落とされたというか、重要な部分が浮き彫りになって磨かれた感じです。それも最後の2日間ぐらいの話ですけどね。

——とはいえ、思いつきではなく、そこまでの積み重ねてきたプロセスがあってこそ見えてきた点ですよね。余計なことがなくなって一気に先が開けた感じ。

野田さん:二人とも情報収集力がめちゃめちゃ高かったので、情報は集められるんですけど、その情報がどういう意味を持つのか、自分で組み立てられない。事務局としては、壁打ちをしながら、アシストするよう意識していました。

壁打ちを通じて文章や言葉になっていくと、自分でイメージを持って前に進むことができるんですけど、なかなかそれを1人で全部できる人は少ないので。「今何悩んどるん?」みたいな感じで声をかけて、色々思っていることを吐き出してもらい、雑談的に壁打ちの相手をしていました。

審査選外の案も、既存部署で再チャレンジ中

——2次審査が終了して1年強が経ちました。通過した2名の方は事業実証の最中ということですが、それ以外の方のその後についても教えてください。

藤田さん:実は、2次審査では2案まで絞りましたが、その他に4案は、既存部署に戻ってチャレンジしてみようということになったんです。

野田さん:アイデア自体が元の部署での業務と近かったこともあり、それぞれ部署に持ち帰りアイデアを再構成して、部署の予算の中で実際にトライしてみましょうということになりました。既存の業務を発展させたり新しい方向性を見出したり、新たなチャレンジが生まれています。

藤田さん:例えば「であえるnews」は、中国新聞の記事に登場する人などに実際に会える場をつくろうという企画。起案者が所属部署に戻って提案をして、実際にスタートしています。こうした形でプログラムでの経験や知見が活きているのは、うれしいですね。

——とはいえ、各部署にとっては負担になる可能性もあると思います。その辺りの反発みたいなものはありませんでしたか?

野田さん:実際にそういう議論はありました。直接そういうクレームがあったわけではありませんが、人手や予算を割かなくてはいけない現実もありますから、事務局としてもフォローが必要だろうと。

最終的には、起案者の思いはもちろんですが、その取り組みが社会に与えるインパクトであったり、中国新聞としてやることの意味を共有し、部署内で目線合わせができたことで、前向きな形でそれぞれ動き始められたと感じています。

元記者の野田さんが手掛けた社内広報「ミラツク通信」

——今回は初めてのプログラムということで、新規事業の創出と同時に、社内の風土づくりも大きな狙いだったと思います。その観点で力を入れたことがあれば教えてください。

野田さん:毎プログラムが終了するごとに「ミラツク通信」という新聞を発行していました。その日にどんなことをしたかを伝えることで、参加社員が所属する部署はもちろん、ミラツクについての社内での理解を深めてもらいたいと思ったんです。「〇〇さん、この間載っていたね」みたいな感じで、それぞれの職場での会話のきっかけになったり、ミラツクに参加していることを社内で知ってもらうきっかけになればいいな、と。

社内のポータルサイトにアップしつつ、メールでも配信して、グループ会社含めた全員に見てもらえるようにしました。

社外のパートナーと新規事業をつくってみて

——さて、私たちGOBでは、2022年10月のプログラム開始から一緒に取り組んできました。改めて、GOBとタッグを組んでみての率直な印象を教えてください。

藤田さん:毎回のプログラムだけではなく、プログラム外でのフォローが本当に手厚かったです。初めてのことだったので手探りでしたが、フォロー体制が充実していて、非常に助かりました。

どれだけプログラムが良いものでも、その間の2週間や3週間、自分1人で悩んでしまって何も進められなければ意味がありません。限られた時間の中で成果を作らなければいけないので、そこに向けていつでもアドバイスがもらえる体制は非常に心強かったです。

正直、最初は遠慮があったんです。「いつでもSlackで聞いてください」とは言ってもらえるものの、「流石にこんなことで相談するのは......」みたいな。でも次第にうまく頼れるようになってきて、参加社員にも「GOBさんにちょっと聞いてみな」と促していました。

野田さん:本当に密なフォローをしていただき、私たちの想定を超える丁寧さとレスポンスの速さでした。実際やってみて、迷ったり立ち止まったりしている時間が、極限まで短かったように感じます。メンタリングや壁打ちを含め、さまざまな相談体制が整っていたおかげです。

藤田さん:当初に(GOB代表の)高岡さんに言われていたのは「プログラムを作るということは、事務局側も新規事業を作るのと一緒ですよ」ということです。決まりきった型に沿って「この時期はこれ、次はこれをやって」と指示を受ける立場ではなく、GOBさんと含めた事務局が一丸となって、私たちの組織風土や課題に合った形を考えられたことが、良かったですね。やりながらも、やはりこれをやってみよう、みたいな形で柔軟に変えることもありましたし、そのあたりもうまく対応していただいたなと実感しています。

野田さん:GOBさん自体、地域のことをすごく考えていて、実際に広島県含め、さまざまな自治体や地域の企業との実績もありましたし、安心感はありました。

——ありがとうございます。逆に、もう少しこういうフォローがあったら良かったなど課題に感じる部分もぜひ教えてください。

野田さん:ここはGOBさんがというより、事務局の課題として捉えていますが、幅広い参加者がいたので、やはり世代や経験値によってプログラムへの理解度に差が生じるなと感じました。

もちろん「わからないことがあれば言ってね」とは伝えていましたが、特に物事が進んでいるときにそれを言うのは難しいものですよね。

なんとなくで核心を理解しきれないまま進んでしまうと、どこかで熱が冷めてしまうタイミングも来るので、事務局としては、そういう人をいち早く見つけて壁打ちの相手になったりといったサポートが必要だったなと反省しています。

——新規事業を作るということは「研修」とは違うので、ある意味「わからなければ放っておく」というアプローチを取るケースもあります。一方で、中国新聞社の場合には、そこを手厚くフォローしたいという気持ちが強かったんですね。

野田さん:そうですね。特に若い世代は、初めてのプログラムで参加するのにも勇気が必要だと思います。そこのハードルを超えてきてくれたので、何か1つでも成功体験を持ち帰ってもらえるようにしたいと考えていました。それに、そういう人が意外と面白いアイデアを出してくれるんですよね。

何か1つでも自分の中のモヤモヤがクリアになるという経験が積めれば、日常業務にもきっとつながっていくスキルだと思うのでケアしてあげたいです。

——最後に、今後の新規事業開発に向けて、取り組もうと考えていることなどがあれば教えてください。

藤田さん:まずは、今事業実証に進んでいる2案を事業化まで持っていくということに、全力を尽くしたいと思います。

ミラツク自体の今後の開催は未定ですが、社内には新しいことをやってみようっていう機運があるので、その熱がしぼんでしまわないように仕掛けを考えています。

あとは、こうしたプログラムに参加した社員や新しい発想を持つ社員を受け入れる組織風土作りですね。新しい発想をもった人たちが現場からボトムアップで声をあげた時に、それをうまく受け入れられるような土壌を、属人的なものではなく、会社の風土や仕組みとして作っていきたいです。

その他の事例集・お役立ち資料はこちら