並木さん、ぶっちゃけ「客員起業家制度」ってどうでした?:オンテンバー代表 並木渉さん

起業家足るもの、生活の安定を捨て、リスクをとってチャレンジに踏み切らねば——。

社会的にもそんな感覚はいまだに根強いかもしれません。

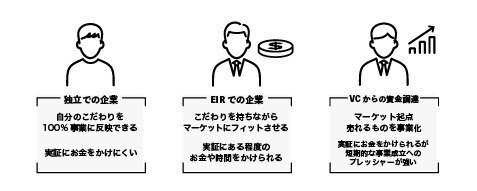

そんな“イチかバチかの賭け”を、万人ができる挑戦に変え得る仕組みが「客員起業家制度(Entrepreneur In Residence、EIR)」。簡単に言えば、会社に入り、給与をもらいながら社内で事業立ち上げを進める仕組みのことです。

GOB Incubation Partnersでもこの仕組みを採用し、客員起業家を社内に迎え入れてきました。

2021年2月15日に株式会社オンテンバー(前カンターキャラバンジャパン)を創業した並木渉(なみき・わたる)さんもその1人です。そんな並木さんが、GOB代表の山口高弘さんと共に創業までの歩みを振り返りながら、EIRの実態やメリット、デメリットを話しました。

「こんなんあったらええやろ」で突っ走るも、芽が出ないプロトタイプたち

カンターキャラバンは、代表の並木渉さんと、妻で副代表の並木美緒(なみき・みお)さんが2人で立ち上げたサービスです。

キャラバン(キャンピングトレーラー)で自然のある場所に向かい、企業向けにオフサイトミーティングを提供している。

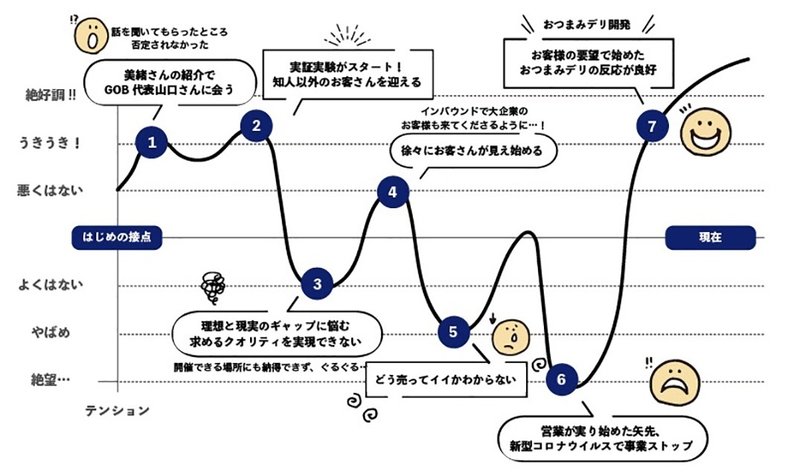

2人がGOBに客員起業家として参画するのは2018年のこと。 美緒さんがイベントで前職(野村総合研究所)時代の山口さんと会ったところから、その縁がスタートします。当初はカンターキャラバンの前身となるさまざまなプロトタイプを試していたようですが......。

並木 渉:実はカンターキャラバンのサービスを考える前にはめちゃくちゃいろいろな変遷があって。その度に、美緒さん経由で山口さんにユーザーインタビューさせてもらったりしていました。でもそれが全然芽が出なくて。もうボロクソになって本当もうやばくて(笑)。

山口 高弘:プロトタイプたくさんやりましたね。カンターキャラバンに至るまでの変遷で言うと、何回くらいサービスが変わってきたんですか?

並木:3、4個変わってますね。

根っこにある「みんなが余白を持って働き続けられるようにしたい」という思いは変わりませんでしたが、最初は夫婦のパートナーシップを改善するサービスを作っていました。

夫婦でお揃いのペアグッズを売るとか、夫婦2人に街の地図を渡して各チェックポイントで指定のトークテーマについて話すとか、ありがとうがポイントになる、ユニポスの夫婦版みたいなサービスでアプリのベータ版まで作ったり。

山口:でも渉さんがすごいと思うのは、どれも構想で終わらせていないところですよね。僕も毎回プロトタイプのテストを受けていますし。

ちゃんと実験して、ただ結果はダメだった、という(笑)。

並木:今思い返してみると、結局ユーザーのインサイトをしっかり捉えきれないまま、自分らの「こんなんあったらええやろ」という思いだけで突っ走ってたなと思います。

だからこそGOBのEIRの場合、しっかり検証プロセスを踏んで客観的に見れるのはよかったです。単に自分たちの思いを世の中にぶつけるのではなく、客観的にそれを評価、分析して、それに基づいてサービスを開発していかないと独りよがりなものができてしまうというのは、EIRの実証期間を経て痛感しました。

「山口さん、トレーラー買っちゃいました」

山口:なるほど。改めて事業の変遷に戻ると、その後どうカンターキャラバンにつながっていくんでしたっけ?

並木:プロトタイプを変えながら芽が出ない中で、美緒さんがGOBの経理業務などバックオフィスを請け負うことになり、しばらく山口さんやGOBとの関係が続いていました。

そんな時に、私がオランダ発祥の「カンターキャラバン」というサービスを見つけました。カンターキャラバンは「自然の中ではたらく」をコンセプトにしていて、私たちの根っこにある「みんなが余白を持って働き続けられるように」という想いをまさに具現化したサービスだと感じました。「日本でもやりたい!」と思って、トレーラーを買っちゃったんです。ここまでやったからにはということで、改めて山口さんにもう1回相談に乗ってほしいとお願いしました。

そうしたら「もうしゃあないからやってみたら」と言ってくれて、GOBの、当時はまだプレ事業部(正式な事業部になる前段階として、プロトタイプの制作やメンタリングのサポートを受けていた)という形で実証実験を進めて、最終的には経営陣へのプレゼンを経て、正式な事業部になりました。

それからは、つながりの中で多くの人にサービスを利用いただいて、徐々に形になり始めていたんですが、その頃に、理想と現実の狭間というか.......。自分たちが提供したいサービス像と、でもそのクオリティを提供できてない中でお客さんは来てくれているという中で、「こんな中途半端なものやっててええんかな」という葛藤を抱えていました。でも改良ポイントもわからないし、お客さんはお金を払って来てくれているし、「これでいいんかな?」みたいな。いろいろとギャップが生まれた時期でした。

そうは言いつつも、お客さんの声を聞き、行動を観察する中でちょっとずつ改善していって、大企業のお客さんも利用してくれたりとか、「お、これサービスになるかも? 悪くないんじゃん」っていう状態になるんですけど、ここからまた落ちていくんですよ。

というのも、今度はそれをどう売っていいか分からない。どういう仕掛けでやる? どこの市場に置くの? って。マーケティングの方法もわからないし、そもそも競合がいないし、市場もないし。ここは結構気分が落ちましたね。ヤバめな感じで。ずっと何していいかわからない停滞モードでした。

新型コロナで予約は全キャンセルも、新サービス「おつまみデリ」に手応え

並木:そこから営業の方法を見直しました。私たちの想いを伝えた直筆の手紙を、関心を持っていただけそうな企業に送ったりと工夫を重ねていったら、徐々にお客さんからの反応も増えるようになりました。ちょっとずつ型も見えてきて、短いサイクルで改善も進められるようになり、設備も拡充して、予約が一気に入り始めたのが2020年の初めでした。3月以降の引き合いがかなり来ていて、「よしよしこれいける! 速攻独立じゃあ!」言うたら、新型コロナウイルスで......。

で、結局2月くらいにそれ以降の予約は全キャンセル。そこからはまた地べた這いつくばっていて。GOBにいた他の客員起業家のメンバーたちはどんどんオンライン化などを進めていたんですけど、私たちは「カンターキャラバンはアフターコロナにこそめっちゃいいサービスやから、いきなりオンライン化はしたくない」と頑なな姿勢を取っていたら、コロナ禍がどんどん長引いてしまって。いよいよヤバイっていう時に現れた救世主が「おつまみデリ」という新サービスでした。

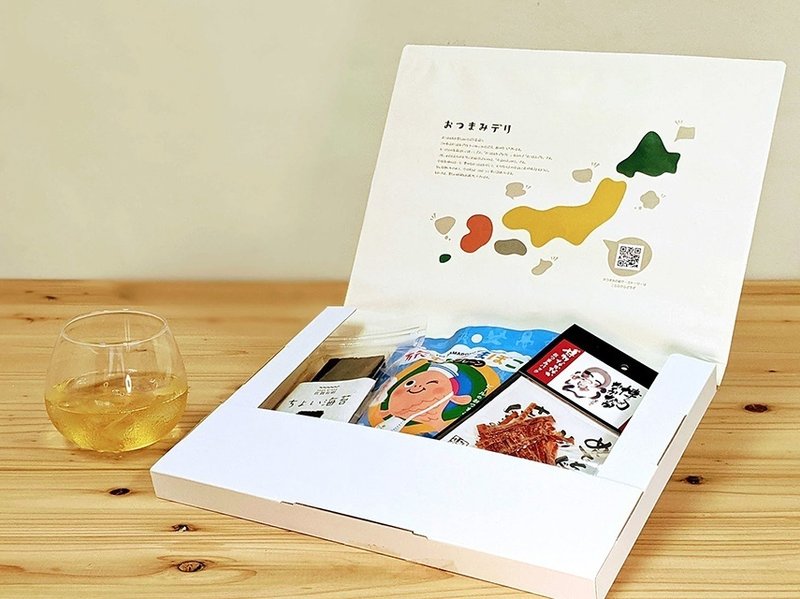

おつまみデリとは

オンライン懇親会や研修、ワークショップの参加者が希望する場所に「おつまみ」を届けるサービス。話をしながら食べられるおつまみ3、4種類は日本全国から厳選。味はもちろん、生産者の想いやストーリーを重視している。面倒な買い出しや経費精算は一切不要で、郵便ポストに届くので、不在時でも受け取れる。また希望に応じて、オンライン懇親会を盛り上げるアイスブレイクキットやワークシートも同封する。

こういう時代でも展開できるサービスを考えている中で、カンターキャラバンのクライアントの大手企業の人事の方から「コロナ禍でもコミュニケーションがとりやすくなるきっかけを作れないか」との要望をもらい、一緒にアジャイルで立ち上げを進めていきました。山口さんや高岡さんからもアドバイスをもらいながら、今も改良を重ねているところです。

今のところお客さまの反応も2極化しているので、新規事業としてはいい線なんじゃないかと感じています。ある程度売り上げの目処も立っていきているので、コロナ禍はこれで乗り越えつつ、感染が収まったら、オフサイトミーティング事業へとつなげる狙いです。

1年で独立って思ってたんですけど......

2018年始めにキャンピングトレーラーを買ってから足掛け3年での独立を果たした並木さん。しかしその道のりは当初思い描いていた通りではなかったようです。

そんな並木さんに、EIRの功罪を聞いてみました。

並木:当初は1年で......と思ってたんですよ。すぐ芽が出るだろ。即独立だ! って。

山口:EIRの制度も、今は2年という期間を設定しています(*)けど、渉さんが入った当時はまだそこらへんの仕組みがありませんでしたからね。

1年での事業成立を狙うには、何が難しかったですか?

並木:独立して自分たちの作りたいサービスをポンと出すだけならできても、ちゃんと事業として一定のスケーラビリティがあって、多くのお客さまに届けられる体制を築くには、知識もスキルも自分たちの稼働工数もまったく足りてなかったと感じています。

特にGOBの場合は、私たちに限らず事業成立が難しく新規性が高い事業をEIRで支援しているので、やはりそれなりに時間はかかりますよね。事業開発の素地がないと、2年では難しかったというのが正直なところです。

だからもし今後も事業開発の未経験者を主な対象とするのであれば、価値観起点というのは前提としつつも、やはりスキルセットや知識を一気にガッと詰め込むことは必要なんだろうと思います。じゃないとめっちゃ時間かかっちゃうので。

EIRをブレイクさせるには?

山口:改めてEIRというやり方について聞きたいんですけど、世界的にもEIRと言われてわかる人はかなり少ないと思います。まったくブレイクしていないし、正直なところ停滞している方法だと思うんです。

このままだと、一部のこだわりが強い人が小さくやっている世界に閉じてしまうので、ブレイクさせなきゃいけないと考えているんですけど、進化させるポイントはどの辺にありそうでしょうか?

並木:起業家の“こだわり”をいかに捨てさせるかかなと思いますね。

あくまでも「客員」起業家なので、どうしてもこだわりたいならEIRを利用せずに自分で起業しちゃえばいいと思うんです。EIRを利用する以上は、ちゃんとこだわりを捨ててマーケットにアジャストして普通に起業するよりも圧倒的なインパクトを残すこと、要はどんな形でもいいから売れるものを出していくっていうところですかね。

山口:通常マーケット最初から直接打って出る場合は、とにかく売れるもの作りますよね。でも逆に社内起業家の場合は、ちゃんと大切にしたい思いを持ったまま事業を作れるみたいなところがポイントにあると思っているんですけど、それを「売れる化」するところとのバランスを取らなきゃいけないってことですかね。

並木:EIRのいいところは、VCなどから調達しているベンチャーよりも、プレッシャーを受けずに実証にちゃんとお金や時間をかけられるところだと思います。特にGOBの場合は、お金だけではなくリサーチや分析などにも伴走してもらえますし、それは強みですよね。だからこそ、いかに起業家に不要なこだわりを捨てさせて、いち早くPMFした売れるものを世に出せるかがこれからの課題だと思います。

山口:事業をやっていれば細かい変化は幾度となくありますが、その中でも特に大きな変化も訪れます。それを1回やってみてダメ、2回目もダメとなったっときに、そこで諦めてしまう人が多いんです。でも実際はこれを繰り返して、4つ目か5つ目にうまくいくケースが多いんですよ。

手前でやめてしまうのは本人の弱さかもしれないけど、社会的に価値があったかもしれない世界観が埋もれてしまうのはもったいないと思うんです。そこでGOBではある程度、事業の回転数を確保できるだけの期間とリソース、生活に必要な最低限の資金を提供して、起業家が世界観を持ちながら回転数を確保できる仕組みを考えなきゃいけないと思っています。

並木:そこはもちろんあるべきだと思います。ただ、世界観をどこに込めるかをちゃんと伝えておいたほうがいいというのが私の考えです。

世界観を込めるのはあくまで自分の商品に対してであって、例えばマーケットの選定に世界観を込めても仕方ないんですよ。でも僕も含め、そういう意味のないこだわりを持っていると事業成立が遅れてしまいます。

自分の商品が手元から離れた時点で、あとはお客さんがどう価値を受け取るかを決めることなので、マーケットにアジャストする上でこだわるべきポイントとそうでないポイントを分けて考えるべきですね。それを踏まえて事業を回転させて、卒業を迎えられる体制があるといいと思います。

EIRは、本当に生活を保証してくれるのか

繰り返しになりますが、EIRは、起業家に対して生活基盤を提供した上で、事業づくりに集中してもらえる環境を提供できる仕組みです。

しかし実際に事業を作っている起業家たちにとって、この制度は本当に機能していたのでしょうか? 特に夫婦で事業を立ち上げてきた並木さんたちにとってEIRが生活にどんな影響を与えたのか、率直な感想を聞いてみました。

高岡 泰仁:僕が2019年にGOBにジョインして初めて渉さんたちの話を聞いたときに、なんてリスクヘッジをしないご夫婦なんだろうと驚かされました。

そんな渉さんたちにとってEIRという制度が、事業づくりという点はもちろんですが、生活にも何か影響はありましたか?

並木:まず経済的な面ではとてもありがたかったです。

そもそも私たち夫婦は2人とも同じ大企業にいたんですけど、EIRにジョインする前に自分たちで事業をやろうとして、私はベンチャーに転職、美緒さんは会社を辞めたんですよ。私の年収は半分になったので、夫婦で見れば4分の1ですね。その頃が一番底辺で、毎日鶏胸肉を食べてて。それに比べたら、EIRは天使みたいな制度だと思っていました。収入面で安定するので、やはり精神的にも事業に集中しやすかったと思います。

ただ一方で、やはりお尻に火はつきづらいです。「明日のご飯を稼ぐためになんとしてでも、こだわり捨ててでも稼がなきゃ」というガッツは生まれて来にくくなると思います。その辺は人によるかもしれません。

山口:一時期、冗談で「日本最高のリスクテイク夫婦」って言ってましたけど、お2人が意思決定できたのって、それまでに3つ、4つプロトタイプを試行錯誤してきたからこそですよね。

高岡:例えばいきなり旦那が大企業を辞めて、キャラバン買いたいとか言い出して、っていう時にもEIRという制度は機能しうるんですかね?

並木:難しい質問ですね。EIRとしては機能するかもしれないけど、夫婦関係は破綻するかもしれません(笑)。私たちの場合は夫婦の共通の課題を解決することからスタートしているので、お互いに自分ごとでした。ただ、自分だけが課題と感じている事業で、相手には何も伝えてないことだったら、「これやりたい」って話しても、何それ?ってなるかもしれませんね。

それはもう上司と部下の関係と一緒ですよ。いきなりりん議を上げてこられても......って話だと思うので。だから最初が肝心で、課題に対する認識や意識がちょっとでも共有できているとうまく進めやすいと思います。

山口:そりゃそうですね。高岡さんともいつも話をしているんですけど、家庭を顧みずに事業をする人たちに、全然共感できないんですよ。旦那は外で頑張って起業しているけど、奥さんは家で何やっているかわかりません。という状態を作りだす制度にはしたくないんです。だけど、今のままだと結果的に少しそうなっちゃうんですよね。

並木:そういう意味では、今後新しくEIRに参画する人には、少なくとも事業のもととなる課題に対して、パートナーや家族の共感を引き出せているかを大切にしてほしいですね。

それと、人によってバラバラですけど、どんなスケジュールで、いつどれくらいの売り上げが見込めるから大丈夫だ、ときちんと説明してあげることはやはり大切だと思います。

私みたいに極貧生活からのEIRだったら渡りに船でしょうけど、例えば大企業からEIRに来るとなるとまた違うでしょうから。

ただ最低限、生活を営めるだけの支援があるわけですよね?

山口:原則として毎月、一定額を投資します。例えば扶養家族がいる人にはそういう部分も含めた金額を考えています。

並木:最高じゃないですか。それなら問題ないです。むしろそれでもダメという人は続かないと思いますよ。