来たる「分人化社会」、企業は社員の社会接点を最大化する「窓」になれ

めまぐるしく動く社会の中で、個人や企業、さらには社会全体がそのあり方を大きく見直す時期にあるのではないでしょうか。

GOB Incubation Partners(以下、GOB)共同代表の山口高弘(やまぐち・たかひろ)と取締役CFOとして2018年9月にGOBにジョインした村上茂久(むらかみ・しげひさ)がこれからの企業のあり方を語ります。

社外での学びが社内での「迫害」を生む

2018年9月にGOBにジョインした村上の前職は大手金融機関でした。そこからスタートアップという全く異なる環境へ飛び込んでいます。まずは村上が感じる、前職時代との変化やギャップを切り口に個人と企業のあり方を見つめ直します。

山口高弘 村上さんは、長らく勤めた金融機関からGOBという全く違う環境へ移ったわけですが、その変化を率直にどう捉えていますか?

村上茂久 一番大きいのは、行動の自由度が上がったことですね。具体的に言うと、外で学んだことを組織に持ち帰る、いわゆる「越境学習(*1)」と呼ばれるものをしやすい環境だということが挙げられます。

前職時代は、越境学習の成果をほとんど組織に還元できていなかったので。

山口 村上さん自身は越境学習をしていたけど、それを還元できていなかった?

村上 そうです。僕は2011年ごろから、プライベートでFED(Financial Education & Design)という金融関係の勉強会を立ち上げ、最近まで前身となる勉強会を含めると約10年で300回以上開催してきました。実は山口さんと初めてきちんとお話ししたのも、FEDの勉強会のゲストとして2011年7月にオファーを出したのがきっかけでした。

そんなことをやる中で、僕自身はとても刺激的な学びをえられるのだけど、それを業務に持ち帰れないんですよ。

持って帰れない理由はいくつかありますが、一番は、なんというか“気まずさ”ですね。越境学習の専門家に聞くと「迫害」という概念になるそうです。

山口 迫害? 物騒な表現だね。

副業、MBA......「業務外」につきまとう“コソコソ感”

村上 迫害って何かっていうと、外の世界から学びを得て、それを内部へ持ち帰る時に「うちもこういう風にやりませんか。これ面白いですよ」ということを社内で言い出すと、ある種仲間外れにされるというか、素直に聞き入れてもらえない節があって、それを表した概念です。

多くの企業が国内外のMBA(経営学修士)取得のために社員を大学院に派遣したりしますけど、じゃあその人たちが戻って来て、社内でその能力を発揮できたか、MBAだからやっぱあいつ違うなってなるかというと、正直、僕は必ずしもそうは感じない。

それはつまり、越境学習の受け皿がないとも言えます。なぜ受け皿がないかといえば、そもそも兼業や副業、(国内の)MBAも基本的には業務外なので、“コソコソ感”があるんですよ。社外で活動している人がいたとしても、他の人から「あいつは定時に帰って、何かやってるらしい」って言われながらやる感じです。

特に、社外での活動と業務との距離ががそこまで近くない場合、将来的に社内に役立つかもしれないとしても、なかなか還元できる場所がないのが現状です。

山口 なるほど。

村上 仕事中に全然別のメールが来ても、それをスマホで確認することにすらコソコソ感があります。とにかく、神経を使う。

でも、就業規則があり、業務時間内にこういうことをやりましょうというルールがありますから、もちろん、当たり前といえば当たり前なんです。

一方で、GOBはそこがフラットで、GOBの外で学んだり経験したりしたことをストレートにGOBへ持ち帰れる環境にある。自由には責任が伴うので、当然パフォーマンスは求められますが。

仕事に繋がるかはわからないけど、行ってみたらとても学びがあった、みたいなことってあるじゃないですか。それを素直に行動できて、学びを還元できる環境にあるというのがGOBにジョインして一番大きな変化かもしれません。

[対談後記] 村上 対談後に気がつきましたが、私の場合は「迫害」を受けていたというような感覚はなかったように思います。むしろ自分から積極的に社外で学んだことを、組織に還元をしてこなかったといった方が正しいかもしれません。なんとなく遠慮してしまうし、社外の学びを社内に持ち込むのは抵抗がありました。

これは山本七平さんの『「空気」の研究』にある、まさに日本的な空気を読んだ結果であり、ある意味では、「広義の迫害」なのかもしれません。

インプットの還元先が会社しかない不幸

山口 ちょっと、今の話を図に整理してみようか。

山口 インプットの世界と、還元の世界という2つの世界があったとします。

インプットの世界では、社会との接点の幅=断面の幅が大きければ大きいほど、学びの多様性が高い状態です。また、その学びが現在に近い学びなのか、遠い、または関連性が薄い学びなのか、その距離を縦軸にとります。

そうすると、多くの場合、企業に所属していると、こういう学びになってしまいますということだね。(下図の赤網掛け部分)

村上 そうですね。遠い学びを取りに行こうとすると、無言の圧力がかかるイメージです。

山口 また還元先も、組織に対する還元なのか、社会に対する還元なのか、言い換えると、今の組織に対する還元か、将来の組織に対する還元かで分けられる。

その還元の幅も、インプット同様、ここら辺(図の青網掛け部分)に閉じてしまうというのがさっきの村上さんの話。幅のある学びをしていたんだけれど、還元先がこれしかないという状態になっちゃっていたということですね。

山口 じゃあ、どういう状態が理想なんだろうか? 全方位で学んだことを社会全方位に還元するみたいなイメージ?

村上 それは一つの理想だと思います。

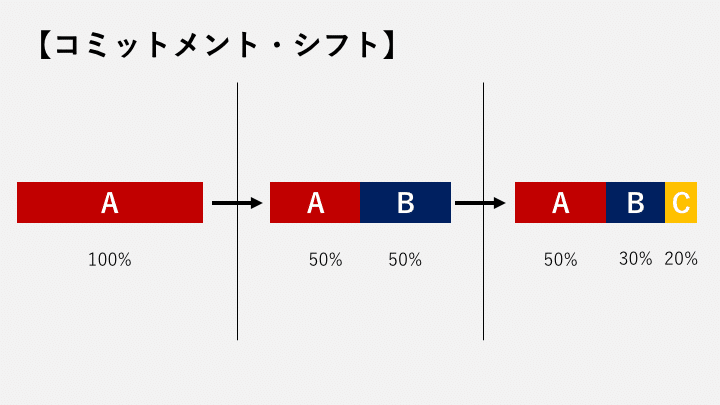

最近バズった記事に、「今後は転職じゃなくて、コミットメント・シフトだ」っていう記事があったんです。(参照:「転職」が無くなる時。“コミットメント・シフト”の時代。古屋星斗)

記事では転職がどう変化していくかが語られているのですが、従来の転職はこんなイメージ。

でも今後は、このように、連続的にコミットメントがシフトしていくという考え方を提唱しています。

もしかしたら、

みたいな形もありうると。

山口 さっきの村上さんの話だと、コミット(還元)の幅が狭かった。 これが広がって、A社だけでなく、B社やC社とか、そもそも組織ではないものも含めて、自分がコミットしていく先が多様化していく、みたいなことがありうるってことだね。

自分のインプットを還元する幅が広がるっていうことが、好循環を生むんだよね。会社にしか還元できないのであれば、はみ出した学びの還元先がなくなってしまい、インプット過多に陥ってしまう。

村上 そう。インプットが多様なのに、還元先が会社しかない場合って、学びのアウトプットが限定的になってしまう。それに対して、社会全体に対して還元していくという考えに立てれば理想的ですね。

その意味で、GOBは社会とのつながりが近いというか、GOBを通じて社会への還元が自由にできるように感じています。

ファーストペンギンが損をする、組織の“窓化”につきまとうジレンマ

山口 それなら、こういう「窓」みたいなものがあって、ここを誰かがうまくデザインしてあげると、学びがスムーズに還元されると考えられるかもしれない。

逆に、そもそも個人が組織に所属する意味は、自分一人で社会に還元するより何倍もレバレッジをかけて社会還元できるからです。そういう社会還元のレバレッジを重視している組織だとすると、組織から求められていることを積極的にインプットしに行くみたいな循環が生まれる可能性があるね。

一人ひとりがインプットしたことを社会に還元する窓の機能を担えるプレイヤーが社会的に不足しているとすると、組織というのは、もはや自分の組織に対する還元をしてもらうためのインプットや学びを得てもらうのではなくて、組織自体を「窓化」すべきなんじゃないかという気がしますね。

村上 なるほど。

山口 ただし、ここにはジレンマがあって、すべての組織が窓化すれば、みんなのインプットからの還元が自分の組織にもこぼれてくるはずだから、「N対N」の関係ならそのモデルは成り立つ。でもこのNの数が少ないと、窓化した組織だけが社会還元するという、窓化した組織が損するモデルだよね。

なぜなら、ファーストペンギンとして窓化しちゃうと、短絡的に言うと自分の組織に対しての直接の還元は受けられない割に、多様なインプットは他の還元先にバンバン出ていってしまうので、ある種、流出のように見えてしまうかもしれない。でも、そのリスクを負ってでも、誰かがファーストペンギンになって窓化していかないといけないと。

村上 これは、なかなか難しい問題ですね。

山口 経営者の目線で組織を窓化することを考えると、それはもはや自分の組織に対する還元を放棄しなければいけないと思います。自分の会社は、社会の公器として、インプットを社会に還元してもらえれば十分で、その染み出しが自社に来るっていうくらいの感覚じゃなければ、それはできないだろうね。

村上 そうですね。『ティール組織』の中で「ホールネス(Wholeness、全体性)」という概念が登場します。これはつまり、自分と組織の目標をどれだけ一致させているかを表していて、ホールネスが高ければ高いほど、本人のパフォーマンスも出しやすいですよね、と。

先ほどの図で言うと、自分のインプットの幅が大きいのに、還元先がちょっとしかないというのは、全然ホールネス感がないんですよね。

山口 確かにね。

個人から「分人」へ——自分が愛する分人でいるために

村上 別の概念を引用すると、直木賞作家の平野啓一郎さんは著書『私とは何か──「個人」から「分人」へ』の中で「分人」と言う考え方を提唱しています。

今までは個人っていう概念があって、それが唯一のアイデンティティとしてあった。それを自分と「identify=一致させる」必要があったんですよね。だから、みんな本当の自分探しをする。

でも分人と言う考え方では、例えば高校の友人と接している自分と大学の友人と接している自分はそれぞれ違うのだ、ということを認めています。個人(individual)の考え方では、どちらかが本当の自分だという理解ですが、分人(dividual=分けられるの意)は相手によって違う自分を当然としている。

ただ、平野さんは続けて、いろいろな自分の中でも自分が最も好きな分人があって、その自分が一番好きな分人が人生で占めている時間が長ければ長いほど、より幸せじゃないか、ということを主張しているんです。

僕は、FEDの自分が一番好きで、その自分というのはGOBで出している自分とかなり近いんです。だけど、金融機関で働いていた時の自分とは結構違うんです。すると、銀行で出す自分のパフォーマンスも無意識のうちに抑圧されてしまう。

「分人」の3つのカテゴリー:個人、対、集団

山口 なるほど。じゃあ今までの話を踏まえて、ここからは社会の構造がどう変わっていくのか、その“読み”を考えていこう。

その前に、先ほど話に上がった、平野さんの「分人」という概念について、もうちょっと解像度を上げてみたいと思います。

平野さんが定義する「分人」をより一般化して解釈すると、分人には、まず「個人」というカテゴリーの自分がある。これは内的な分人と言ってもいい。加えて「対(つい)」というカテゴリー、「集団」というカテゴリーの3つが存在しています。(*ここで山口が語る「分人」は、平野さんが定義する厳密な分人定義によるものではなく、自分には色々な自分がいるという意味で、分人と表記している。)

山口 「個人」というのは文字通り、自分に対しての関係性。「対」においては、Aさん、Bさん、Cさん......とそれぞれの関係性の中で分人がある。「集団」でも同様に、A集団、B集団、C集団、それぞれの集団の中での分人が存在します。集団では、自分は社会的な存在ですね。

つまり、カテゴリーと、それぞれの組み合わせの違いでバリエーションがあって、それ全てが分人だという理解です。

さっき話に出たのは、そのたくさんある分人の中でも、自分が心地よいと感じる分人があるという話。

そう考えると、最も心地よい生き方というのは、「分人という概念自体が承認されていて、分人間の切り替えがスムーズであり、かつ自分の居心地のよい分人における滞留時間をコントロールできる」という状態だと言えるかもしれないね。欲を言えば、内的な分人と社会的な集団の中での分人がバランスされていると素晴らしい。その土台となる「対」も、もちろん大切にしながら。

村上 そうですね。

山口 今の社会は、キャラクター(各分人)の整合圧力が緩んでいる状態と言えるはずです。かつては、それぞれの分人を整合させて、唯一の自分としてのアイデンティティを求められていたけれど、それがなくなり、それぞれの分人が表出化しやすくなったと。「あそこでは自分はこういう自分だから、ここでもそれと齟齬のない自分でいなければならない」というわけではなくなってきている。

来たる「分人化社会」で企業が担うべき役割と、逆行する3つのシステム

山口 この分人化しやすい社会、僕の感覚では「多層的な自分を併存させやすい社会」だと言えるけど、これを誰が引き受けるべきなんだろうか。僕が思うに、その一つは企業なんじゃないかと思うんですよ。なぜなら、滞在時間が圧倒的に長いから。

その立場に立つなら、こうした社会で、企業がどのような役割を果たすか、また個人とどのような関係性を結んでいくと良いと考えていますか?

村上 うーん......。どんな企業が増えれば、「分人を承認し、自分の好きな分人での滞在時間をコントロールできる社会」が実現できるのか、ということですよね。

山口 そう。副業を解禁すればいいだけなのか、組織をフラット化すれば良いのか。そのほかに何があるのか。どう思いますか?

村上 かなり難しいですが、企業が集団における個人のパフォーマンスを上げることを考える時に、やはり重要なのは、「迫害(インプットが多いのに、社内への還元先が少ない状態)」を作り出さないことじゃないかと思います。

君に与えられた役割はこれだから、これだけやってください、と縛ってしまうと、当然、彼ら彼女らの能力を十分には生かせない。

僕の感覚では、日本においてそういう風に縛られてしまう理由は明確に3つあると思っています。それが、「ジョブローテーション」「終身雇用」、そして「年功序列」。

まず「ジョブローテーション」があると、個人の希望と全く関係ない部署にいきなり飛ばされることがあります。これやれと。自分の居心地の良い分人の時間を最大化するという理想とは全くかけ離れた世界感ですよね。

山口 「終身雇用」はなぜ、理想の状態に逆行すると言える?

村上 終身雇用は、逆に言えば個人にとっては企業に「ロックイン」(*2)されている状況なんですよ。社員は長期的な視点で評価されることになるので、変な行動をすると、バツをつけられ、その組織の中で生きづらくなってしまう。となると、業務の枠を超えた「越境学習(社外での学びを社内に還元すること)」のようなことをすると、それは企業内における評価とトレードオフの関係になっちゃうんですよね。

山口 なるほど。組織に対するロイヤリティが低い状態だと、終身雇用の下では不利になってしまうんだ。

村上 「年功序列」も同じです。これは、若い時はパフォーマンスよりも給料が低いけど、ある一定を超えてからはパフォーマンスよりも高い給料をもらえるという、“年金的”な発想なんですよね(*3)。

だから超長期で、パフォーマンスと給与の帳尻を合わせているんです。すると、20代や30代で退職してしまったら、年金的な恩恵を受けることができなくなっちゃうという。だからこそ、終身雇用がセットになるんですよね。ちなみに、20代や30代の前半でやめるならば、まだ他社へ移る際のスイッチングコストは低いですが、40代以降になると、一つの会社に長くいることの恩恵が一層大きくなるから、他社へ移ったり、転職するスイッチングコストは一層高くなります。東大の柳川先生が「40歳定年制」(*4)を提唱しているのは、40歳で一度リセットして、キャリアを二毛作三毛作で考える方が、変化に対応をしやすくなり、より長期的なキャリアを築きやすいと考えているためです。

山口 つまり、分人が肯定される社会になるためは、ジョブローテーションと終身雇用と年功序列をやめればいいと......これ、そもそもそんなものはない「ベンチャー」がいいんじゃないかという仮説が立つね。

ベンチャーであれば良い?

山口 次の問いは、乱暴に言うとベンチャーであれば良いのか。そこはどう考えますか?

村上 ベンチャーもさまざまで、例えば(もはやベンチャーではないかもしれませんが)サイバーエージェントは、「年功序列ではないけど、終身雇用は守る」という発想なんですよ。社長の藤田さんが言っています(*5)。

クビは切らないけど、年功序列じゃないから役職は下がるかもしれないし、逆に若くても活躍できるかもしれない。

でも、ここでいう終身雇用は、社員の越境学習を阻害するようなものでは全くなくて、むしろ、終身雇用だからチャレンジしてねという「心理的安全」として機能しているので終身雇用がダメってことではない。

一方で、旧来的なジョブローテーション、年功序列、終身雇用はいわゆる日本的経営と言われる戦後の賜物ですから、現代のように環境の変化が激しい時代には合わないと感じます。だから、本来はその体制をゼロから見直す必要があるんだけど、それは非常に難しい。

なぜなら、新卒一括採用によって新人が大量に配属されると、必然的にそこにいた人員を動かないといけないわけで、そういう点でジョブローテーションがないと組織がうまく回らないんですよ。

ジョブローテーションは本来、OJT(On the Job Training、企業内での教育手法)の延長にあるもので、「いろいろな場所を見て学びましょう」という「経験から学ぶ」発想で、それは非常に大切だと思うけど、50歳の人が異動で全く知らない部署に飛ばされても、その人の能力どうやって活かすのかっていうところに限界があるように思います。

山口 なるほどね。

村上 だから組織は、個人の能力をいかに活かすかを設計する必要があります。終身雇用も年功序列も、かつては個人の能力を活かせた状態だったけど、先ほども言ったように、環境の変化が激しい今の時代では難しい。

山口 個人の能力をいかに活かすかというのは、その活かす先が企業だけでなくても良い、ということだよね。

村上 世の中複雑になっているので、複数のところで活かせるはずです。

Mustで圧迫されたWillとCanが、個人の「やりたい」を見えなくさせる

山口 少し話を広げるけど、企業が人材要件を定義するのは、もはや時代に逆行している気がします。なぜなら、これは分人を、主に集団との関わりの中での自分という分人を統合しようとしているに他ならないから。組織の中での自分に整合圧力をかけているんだよね。

なので、人材要件を定義するのはもはやナンセンスで、その人がどうありたいのか、何が強みなのかといったところから組み立てるようにしていくべきだね。

別の観点では、そもそもオープン化されたネットワークの中で成果を求める現状の中で、一社に閉じた人材要件を作り出すのはナンセンスにもほどがある。が、話がそれるのでそこは別の機会に。

村上 まさにそう。

古典的な議論ですが、個人のキャリアを考える際に、Will、Can、Mustの3つのフレームワークで考えると、多くの企業では、Mustが大きすぎて、WillやCanが圧迫されてしまっているように思います。すると、自分が何をやりたいのかわからない、みたいな状態になる。

山口 うんうん。前で話したインプットって基本的にWillに基づいて行うものだよね。インプットの幅が大きくなれば、WillやCanの幅が広がると。

村上 さらに、Canには2段階あると思っています。

まず、個人の強みを高めるためには、必然的に「競争的環境」が必要になります。これがあるから、我々はオリンピックでレベルの高い競技を見ることができるわけです(*6)。

でもこれがある一定を越えると、組織での不毛な争いに陥る場合がある。そこで、競争的環境の次の段階として「持ち味を活かす」というタイミングがあると思うのです。

例えば、僕の友人がある大手テクノロジー企業で働いていました。彼はシステム関係に詳しいんだけど、テクノロジー企業という競争的環境にいるから、その中では彼の能力は普通なんですよ。周りもできるから。でも、彼がそのスキルを活かしてNPOに参画したら、もはや神扱いだったようです。

山口 なるほど。

村上 競争的環境にいると、本人は気付けないけど、再配分として「持ち味を活かす」ということが有り得る。ちなみに彼はそのままNPOを起業しました。

社会に対する社員の接点を、会社を介して拡大する

山口 現在は、才能の再配分が進む社会に移行しつつあるということだね。

そういう社会では、組織や企業はどんどん社会へと開いて、オープン化していかないといけないはずで、社員を自分のところにとどめておくのではなく、むしろ「社会に対する社員の接点を、会社を介して拡大する」ような存在にならないといけないですね。

村上 そうですね。それがうまくいっている会社としてわかりやすいのが外資だとマッキンゼーやボストンコンサルティンググループ、日本企業でいえばリクルート等だと思います。

山口 というと?

村上 マッキンゼーという組織から出て行っても、OBOGが社会で活躍すると、マッキンゼーのブランド価値に還元されますよね。リクルートも全く同じ。

一方、何度も話に出ているジョブローテーションや年功序列の考えの中では、会社を辞めることは裏切り行為で、会社に対して再還元するチャンスがなくなっちゃうんですよね。

山口 「ロックイン」か「輩出型」では、輩出型の企業の方が今の社会には合っているということですね。

村上 しかも、輩出型が良いのは、会社が彼を再雇用するという選択肢がありうるということ。OBOGは自分がいた会社のことはよく知っているし、会社側も彼ら彼女らのパフォーマンスをわかっている。しかも外の世界で学んだことを会社に還元してくれる可能性がある。

まさにリアル越境学習で、先ほど言った「迫害」に陥らず、ストレートに社外での学びを社内に再還元できる可能性が高いですよね。

山口 ここまで、分人型、あるいは再配分型の社会における企業のあり方を考えて来た結果、窓口になって社員の社会接点を増やすとか、オープン化する、ロックインをやめて輩出型にする、と言ったことが挙げられた。

では、社会はどうあるべきなんだろうか? 次はここを考えていきたいです。

続きはこちら

<参考文献等>

*1:越境学習と迫害については、例えば石山恒貴『越境的学習を通じた学びなおしの継続』を参照のこと

*2:ロックインについては、カール・シャピロ、ハル・ヴァリアン共著の『情報経済の鉄則 ネットワーク型経済を生き抜くための戦略ガイド』(2018年、日経BP社)のウェブサービスの文脈に詳しい。

*3:学術的には、Edward P. Lazear(1981),” Agency, Earnings Profiles, Productivity, and Hours Restrictions”, American Economic Review , Vol. 71, No. 4 (Sep., 1981), pp. 606-620 を参照。一般向けの書籍では、例えば、柳川範之さんの『日本成長戦略 40歳定年制』(2013年、さくら舎)に詳しく書かれている。

*4:前述の『日本成長戦略 40歳定年制』、もしくはインタビュー「75歳まで元気に働くための『40歳定年制』」を参照のこと。

*5:例えば、ハーバードビジネスレビュー2015年12月号の「【インタビュー】サイバーエージェントはなぜ終身雇用にこだわるのか 人材が先、事業は後」を参照

*6:競争の重要性については、例えば、大竹文雄『競争と公平感─市場経済の本当のメリット』(2010年、中央公論新社)を参照