100倍ムダな新規事業の立ち上げ、10ステージ/34ステップに細分化

2019年10月、GOB Incubation Partners(以下、GOB)と大阪ガス行動観察研究所が仕掛ける企業内新規事業の外部プラットフォーム「Foresight Incubation Studio(以下、 FIS)」がスタートしました。

プロジェクトの核となるのが大阪ガス行動観察研究所が持つ「Foresight Creation」の考え方と、GOBが体系化した「高解像度新規事業開発プロセス」です。

今回は、プロジェクトのキックオフにあたり大阪で開催したイベントから、この「高解像度新規事業開発プロセス」をGOB代表取締役の山口高弘(やまぐち・たかひろ)が解説します。

Foresight Creationについてはこちら>

新規事業でつまずくポイントを10のステージ、34のステップに分解

山口高弘(以下、略):新規事業を生み出すカギは次の3点です。

スピード

論理と数字

高解像度プロセス

1:スピード

まず重要なのがスピード。「ビジネスモデルの検証(あくまで検証)まで最長でも1年」で到達しなければいけません。

ビジネスアイデアを作るのに3ヶ月

ビジネスモデルを作るのに3ヶ月

アイデアが商品になり、それが売れるか、ビジネスモデルが成立するかの検証に6ヶ月

事業をつくるプロセスの中で、横やりやマイクロチェックが入るんですよ。

上司への報告のための資料ばかりが増えていったり、全く生産性のないものが入ってきたりして前に進まなくなります。それでは新規事業は成功しないので、無駄な時間をかけずに進めていかなければいけません。

2:論理と数字

2つ目のカギが論理と数字。

新規事業は不確実性が高く、経営者は不確実性が高いものに対して意思決定はできません。よく、素晴らしいアイデアを出したのに、経営者が全然取り合ってくれない、といった話を聞きませんか? 実は原因の多くは、そのアイデアや事業計画に論理も数字もないからです。

「Aという施策でBという結果が表れる(論理)」、「Aという施策に10万円投入すれば、売り上げが20万になって返ってくる(数字)」といった根拠を示さなければ、経営者はその事業に投資することはできません。

「論理も数字もない」がもっとも不確実性が高いわけですが、「論理はあるけど数字はない」が意思決定できるギリギリのラインです。数字がない場合、論理があれば、会社として数字を取る(検証する)ための最低限の予算を出すことができます。

新規事業の文脈ではしばしば、「リスクをとってやれ」といった話を耳にすることもありますが、個人的には、意味のないリスク(論理も数字も見えない段階で投資を決める)をとる経営者のもとで働きたいとは思いません。これから事業を作るにあたり、意思決定には、数字と論理が必要なのだと認識してください。

3:高解像度プロセス

新規事業は直線距離1kmを100kmの道のりでようやくたどり着くようなものです。つまり、新規事業の多くは100倍効率が悪い。それゆえ、多くの事業はその過程でつぶれていきます。

「高解像度」とはイコール無駄を省くこと。GOBでは、新規事業のプロセスを10のステージと34のステップに体系化することで、全体像と次のステップを見通した状態で新規事業を作るための方法論を提示しています。

高解像度スタートアップガイドはこちら>

まず、新規事業開発のステージを次のように分けます。Foresight Incubation Studioが主にフォーカスするのは、構想アイデア期から、ビジネスモデルが成立することを確認(エンジェル期)した上で、そのビジネスがスケールできるかを確かめる段階(シード期)までです。

なお上図の3段目「社内事業開発ステージ」は、こうした事業ステージを、企業の中での新規事業創造のプロセスに対応させたものです。

シード期までをさらに分解します。

まず、構想アイデア期で行うのは、課題発見/アイデアのプロトタイプ検証とソリューション作成。

続いてインキュベーター期では、そのソリューションの価値を検証し、参入マーケットを決定。さらに、そのマーケットに合わせてソリューションをプロダクト(商品)化します。

その後エンジェル期ではプロダクトが売れるか、ビジネスモデルが成立するかを検証します。しかし、ここで一発で事業が成立することはありません。必ず「リモデル(事業の過程の中でモデルチェンジすること)」が必要になります。これは、必ずです。

このリモデルを経て初めて、成立するビジネスモデルを発見し、シード期では、それがスケールするかどうかを検証します。

優れたアイデアにセンスはいらない

よくある声

Wild idea(新規性が高いアイデア)の重要性はわかりますが、創造性やセンスがないため生み出せる気がしません

しかし、これは完全にナンセンス。創造性やセンスは全く関係ありません。新規事業には、明確な方法論があります。その方法論をキャッチアップできるかどうか、その点での能力はもちろん求められます。しかし、プロセスをすっ飛ばしていきなりアウトプットを出しているように見えるからといって、創造性とセンスの一言で片付けるのは間違っています。

これまで、何人ものイノベーターと呼ばれる人たちに会ってきましたが、彼らの多くは飛び抜けて光る創造性やセンスを持っていたわけではありません。実際は、正しい方法論のもとで、丁寧に、緻密に作りこんでいる結果です。

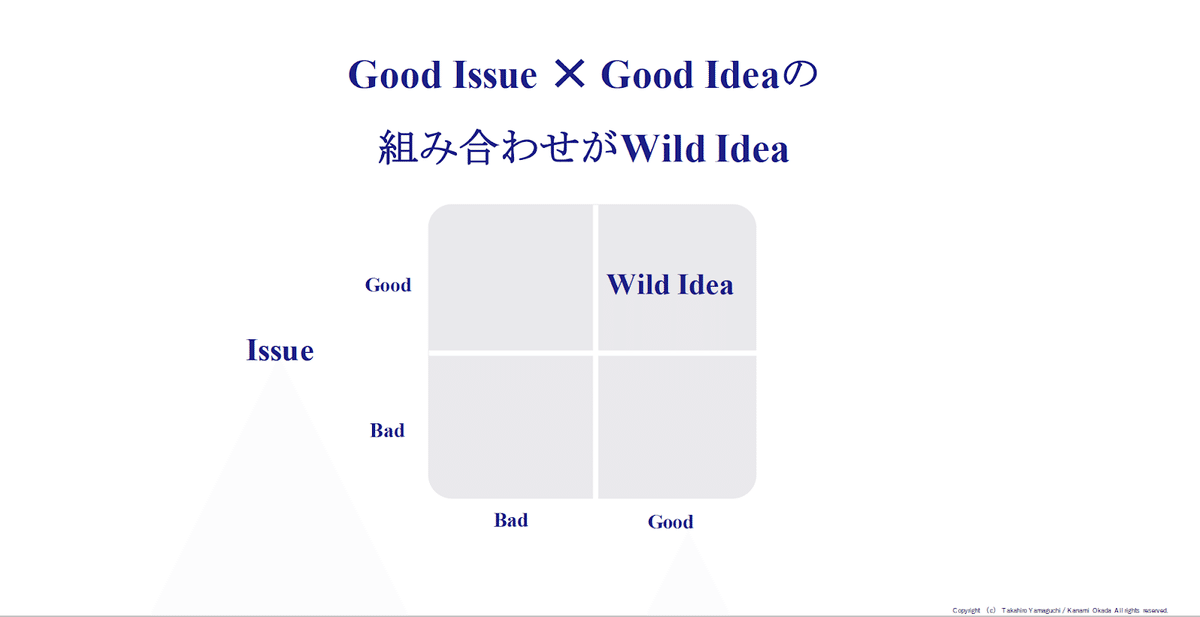

Wild Ideaを生み出すための方法論は基本的に「Goog Issue(よい願望、課題(人々が口に出さないけど実現したい願望)) × Good Idea」の組み合わせです。

Good Issueの見つけ方Good IssueとGood Ideaを生み出す流れは次の通りです。

ここでいう「Goog Issue」とは何でしょう? それは人々が口に出す事はできなかったけど言われてみたらそれ絶対実現したい、といった類の願望を指します。

「1000の楽曲をポケットに入れて持ち運びたい」という願望を叶えたiPodは爆発的なヒットを記録しましたが、iPodの登場前に、こうした願望を持つことはできません。人々はそれを想像すらできないからです。

言い換えれば、「願うことができなかったものを願わせてあげる」のがGood Issueです。

まずIssueを探ろうとする時、一番やってはいけないのがマーケットを見ることです。マーケットの需要やアンケート結果にGood Issueは存在しません。大切なのは、まず実在の1人にフォーカスすること。Wild Ideaは、ある1人の課題を解決する、願望を叶えることに真摯に向き合った結果としてのみ生まれます。

ある人の課題を見つけたら、次はその人のインサイト(潜在願望)を見つけましょう。しかし当然ながら顧客の声として表面化するものではありません。

多くの人は潜在願望を顕在化させないのは「無理だと思って諦めるから」です。その背景を探れば、顧客が抱える「トレードオフ(矛盾している願望を同時に持っていること)」が見えてきます。

QBハウスは、「超短時間で散髪を終えたいけど、納得いく髪型にもしたい」という矛盾を解いたWild Ideaです。

Good Ideaのつくり方

アイデアの生み出し方には王道があります。アイデアは要素と要素の新しい組み合わせであって、無から有を生み出すものではありません。

だからまずはパーツとしてのアイデアを量産する。そのアイデア同士を組み合わせていきます(統合思考)。

その次に必要なのが「転換思考」。

任天堂のWiiは、従来、ゲームが子どものためのものだったのに対し、ゲームが苦手なお母さんが子どもと仲良くなるためのツールとして生み出されました。このように、これまでの常識を覆してユーザーに価値を生むことを転換思考と言います。

このような方法論を踏むことで、一定確率で優れたアイデアを生み出すことができるのです」

「マーケットはまだない」はありえない

よくある声

新規事業なのでマーケットはまだありません

起業家が顧客に直接、自分で価値を届けるには限界があります。そこで、価値と顧客をつなぎ、代わりに価値を届けてくれるのがマーケットです。ですから、まだ世の中にないアイデアだからといって、マーケットを定義しなくて良い、ということはあり得ません。

また、届けたい価値とマーケットが一義的には決まらないということも認識しておく必要があります。

例えば任天堂Wiiはもともと、「家族が鍋を囲むような状態になれる」価値を届けたいとの思いからできあがったかったプロダクトです。忙しくて子どもとのコミュニケーション時間が少なかったお母さんが欲しいと思えるものを作ろうとしていました。

お母さんに対してこの価値を届けようと考えれば、マーケットはたくさんあります。その数あるマーケットの中から、任天堂はゲームマーケットを選んだということです。届けたい価値と欲しい人をつなぐマーケットは一義的には決まらないので、どこが最適化なのかをじっくり吟味しなければいけません。

数ある選択肢から参入マーケットを絞る5つの方法

まずは“自分が届けたい価値と近い価値”を、ユーザーがどうやって得ているのか、その代替手段をリストアップすることから始めましょう。ユーザーは、その代替手段となる価値をどのマーケットを介して手に入れているかを考えることで、マーケットを発見することができます。

このリストアップの段階では、まだマーケット候補は数多くあるはずです。これを5つまで絞る方法が次の5つ。

1:500億円以下の市場規模のマーケットは除外

人々にとって当たり前の選択肢になるためには、そのプロダクトを投入するカテゴリ自体が500億円なければ、「そんな商品ってあったっけ?」となります。最低限実現しなければいけない事業規模がこの辺りです。

ですから、そもそも500億が定義できないマーケットはマーケットとは呼べず、参入対象としてはNGとなります。

2:ユーザーニーズが強いか

その参入マーケットに、提供しようとする価値に対して、“お金を払ってでも”その価値を手に入れたい、と思う顧客が多くなければなりません。

3:自社の強みを生かせるか

やりたいと思っても、強みが生かせないマーケットでは生き残ることはできません。

4:競争優位性があるか

3と関連しますが、パイを食い合うのでは世の中は発展しません。自社でしか担えない独自の役割が担えるかどうかが重要になります。

5:業界の課題解決へ貢献できるか

これは、自分が届けたい価値をお客さんに提供することで、その「マーケット自体が潤うか、活性するか」が大切なんです。

Wiiの発売で、家庭向けゲーム機市場全体が活性化しましたし、コンビニチェーンがコーヒーを販売したことで、従来のコーヒーチェーンも潤いました。決してパイを奪ってはいないんです。この、業界自体が潤うかという判断基準は非常に大切です。

プロダクトに込めた「本質価値」の訴求はNG

よくある声

お金を払ってでも得たい価値だと検証されたはずなのに全く売れない

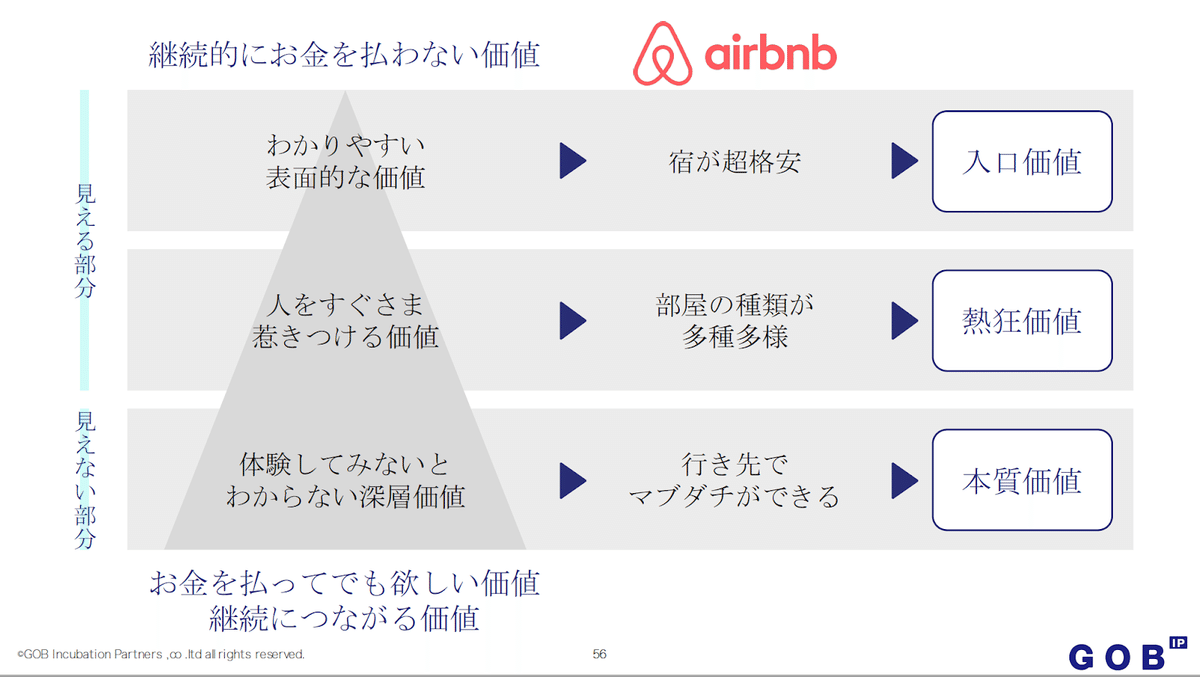

実はこれは当たり前のことです。まず、価値には3種類あることを理解しましょう。

大きく分けると、「見える価値」「見えない価値」の2つ。

見える価値はさらに、次の2つに分けられます。

入口価値

わかりやすい表面的な価値、多くの人がいいね、と言ってくれるけど、そこにお金を払ってはくれない

熱狂価値

人をすぐさま引き付ける価値、お金を払ってでも得たいとある程度の人が言ってくれる

見えない価値とは、

本質価値

体験しないとわからない深層的な価値、使ってくれた人が素晴らしいと言ってくれて、感動して継続的に使ってくれ理由になります。

具体的に、airbnbを例にとって考えてみましょう。

入口価値:宿が格安

熱狂価値:部屋の種類が多種多様

本質価値:行き先で親友ができる

これをプロモーションするときに、例えばこんな広告を打ったらどうでしょうか?

行き先で親友ができる宿泊マッチングサービスできました

「行き先で親友ができること」は本質価値ですから、これを訴求したって多くの人は実感できません。つまり、本当に大事な価値は広告に載せてはダメだということです。

本質価値はモノづくりには込めるけど、マーケティングでは打ち出さない。これを区別できてないと、せっかくのいいものでも売れなくなってしまいます。

売れるためには、顧客に選ばれるためのポジショニングが大切ですが、ポジショニングの要件は次の2つです。

人々が「あ、その価値わかる」と言ってくれる

違うと感じてもらえる

この「わかる」と「違う」が両方含まれていることが重要で、まずはわかってもらわないといけませんから、入口価値か熱狂価値で勝負しなければならないのです。

「顧客獲得コスト」「LTV」を即答せよ

エンジェル期では、ビジネスモデルが成立するかどうかを実証します。ここでよくある声が次のようなもの。

よくある声

優れたビジネスであるにもかかわらず意思決定の壁を越えられない

上で、新規事業成功のポイントに「論理」と「数字」を挙げましたが、ここでも同じです。経営者として意思決定をするために最低限必要な数字は次の2つ。

顧客獲得コスト

LTV(ライフタイムバリュー、1人の客が一定期間のうちに払ってもらう単価と買う回数をかけた総額)

これらを即答できない事業には意思決定できず、審査不能です。

ここまで、新規事業の立ち上げのステップと、それぞれのステップにある“落とし穴”を見てきました。時間もリソースも限られる事業開発では、あらかじめ全体像を把握し、落とし穴を避けながら丁寧に進めることが大切になります。新規事業開発のステップについては「高解像度スタートアップガイド」も参照ください。

Foresight Incubation Studioのウェブサイトはこちら>