【エッセー】回想暫し2 書籍

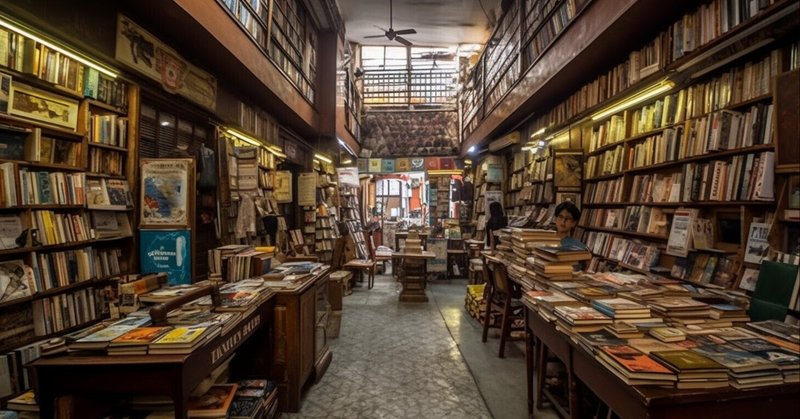

学生時代、古書肆めぐりが日課であった。自転車で四、五軒回った。たいてい横光利一の本が書棚を占拠していた。少しずつ買い集め、どれもこれも読んだ。「時間」や『紋章』など、好みの作品が出来た。

勤め人になって、出張で他の都府県を訪れると、仕事の済んだあと、古書肆をめぐるのが愉しみとなった。当時、どこの都市にも何軒かあった。収穫があると何十冊も買い込み、大きな紙袋を両手に提げて、あまりの重さに悲鳴をあげながら帰宅したものである。

毎月の小遣いをすべて本にあてる暮らしをずっと続け、書斎の床が抜けはしなかったが、わずかに傾いたりした。集めたのは大半が東西の文学書と歴史書であるが、宗教書、政治経済書、法律書もけっこうある。体質的に合わないのが西洋哲学書で、どの本も中途でお引き取りいただいた。

いろいろ読みはしたが、ほとんど頭に残っていない。従心の齢ともなると、その本を読んだか読んでいないかすら、はっきりしない。かりに読んだことがあったとしても、内容を覚えているものは限りなくゼロに近い。

杉浦明平には、本を目方で読んだという伝説がある。今月は何冊読んだではなく、何貫目読んだと重さ表示になるあたり、桁が違う。杉浦に比すると、私の読書量なぞ可愛いものである。

杉浦は、敗戦直後、横光利一を批判して已まなかった。戦争を挟んで攻守所を変えたのである。戦争協力者として弾劾された横光は、失意のうちに亡くなる。横光には短編「雪解」や長編『上海』『旅愁』『夜の靴』など、いい作品が数多ある。名高い『旅愁』は未完のまま残された。本人は完結させる意志を持っていたようであるが、弟子が止めた。時代は変わったのですと。

さて、加齢とともに私の蔵書の地位は極端に低下した。いまでは、巨大なごみに化しつつある。蔵書印を捺したのがまずかった。ラインマーカーを多用したのがまずかった。私は愛書家ではないので、例えば全五巻の書籍を単行本二冊、文庫本三冊で揃えたりする。全集十巻本の一冊が欠けていても全然気にならない。これがまずかった。要するに高く売れない条件のことごとくを満たしている。

あちらの作家に関わる解説には、文学的才能は父親から、音楽的才能は母親から受け継いだ云々の表現をよく見かけるが、私にはそういったものはなさそうである。娘二人もそうらしい。つまり、私の蔵書に全然関心を示さない。

やむなく、段ボール箱一つに五十冊以上を詰め込み、幾箱かを古書肆に送ってみた。送料があちら負担なのは助かるが、売却額が低すぎる。どれも千円を超えない。それでも昨今は、一冊読み終わる都度、残すか売るかを決める。売る方に回すのは二割程度である。この期に及んでまだ八割も残す未練ぶり。清水の舞台から飛び下りるがごとくに売ることに決めた本を、妻がちゃっかり拾っていたりする。この先、どうなることか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?