ナッジで伝わるプレゼンに⑭:形容詞は単独では使わない

「私は濃いメンバーと熱い1日を過ごして、忘れないような時間だった」

これを聞いて、私がどれほど感動したかを思い描くのは難しいでしょう。なぜなら、私の言葉からは「何と比較してどれくらい客観的に濃いのか?」と具体的にイメージできないからです。イメージできないものには心がなかなか動かされません。

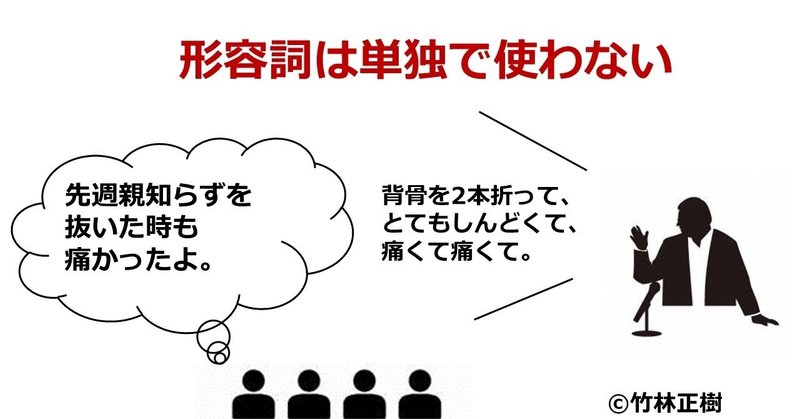

形容詞の単独使用は危険

話し手と聞き手には情報の非対称性があります。非対称性が違和感になるか魅力になるかは、表現方法で変わってきます。違和感になりやすいのは、「形容詞」です。確かに形容詞は感情を表す便利な言葉です。でも、解釈は相手に委ねられ、認識のギャップが生まれやすいです。このため、形容詞は単独で使わず、「具体的数値」「背景や理由」など、相手がその光景を具体的にイメージできる情報も一緒に伝えることを推奨します。

名言は使わない

また、「名言の引用」も重要なプレゼンでは私は使ったことがありません。他人のプレゼンで引用としてよく聞かれるのが、経済学者マーシャルの「冷静な頭脳とあたたかい心」という名言です。経済学では、この名言を「世界的経済学者であるマーシャルが貧しい人に寄り添った姿勢を貫いた中で生まれた」というストーリーとともに学ぶので、心に刻まれています。その文脈を無視した使われ方をすると、私は「かっこいい言葉なので、決め台詞に使ってみたかったんですね」と冷めた目で見てしまいます。名言は使い方が難しく、相手がどんな捉え方をするかわかりませんので、私は名言をプレゼンで引用することは推奨しません。

横文字は最小限に

さらに横文字は、分野によって定義が異なる可能性があります。「バイアスによってインセンティブを歪める」という文は、「偏見によって報酬が変わる」と解釈するかもしれません。私は「人間の系統的な認知の歪みによって、違った動機が生じる」という趣旨で用いています。横文字はできる限り避け、中学生でもわかるレベルでの表現にする方が誤解が少ないです。

ちなみに私が「ナッジ」と横文字を使い続ける理由は、私の研究に関心を持った研究者が「ナッジ」をキーワードに先行研究を検索できるようにするためです。

痛みを伝えるには?

※ここから先は「いかに痛さを伝えるか」をテーマにします。痛い話が苦手な方はスキップすることをお勧めします。

私は8年前、背骨を2本折りました。

私が「背骨を2本も折って、とてもしんどくて、痛くて痛くてもう泣きそう。こんなに痛いものだとは思ってもいなかった。今までの痛みの中で、背骨が一番しんどかった」という話をすると、周りでは痛さ自慢大会が始まることもあります。「自分も小指にヒビが入った時は痛かった」「親知らずを切開して抜いた時も痛かった」「出産ほど辛いものはない」「私はぎっくり腰が痛くて」「バイクで転んで顔面強打し、前歯を折った」…この中には痛さレベルが軽いものもかなり重いものも混在していそうです。どうしたら深刻さが伝わるでしょうか?

そもそも人のことはわからない

人は自分の経験など、取り出しやすい情報をもとに判断する心理傾向(利用可能性ヒューリスティック)があります。だから、自分がわからないものは間違った評価をする可能性が高いです。男性は出産や生理の辛さを過小評価している可能性があります。一方、大腸の内視鏡検査を受けたことがない人は必要以上に痛いものだと思っている可能性があります。

付加情報で説得力を

そんな場合にはプラスの情報が説得力を付与してくれます。

「私は元々は179.5cmでしたが、背骨がグシャっと潰れ身長が3.3cm縮みました。数ヶ月間は呼吸をするだけで激痛で、睡眠薬なしでは眠れませんでした。」

最初の表現よりも短くなりましたが、こちらの方が痛みを実感できませんか?どうしても人は「そんなこと言っても、大したことないだろう」という枠にはめるのを好みます。その枠を打ち破るには形容詞だけでは足りず、相手に情景を具体的にイメージさせるプラスの情報が不可欠です。

今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

記事に共感いただければサポートのほどお願いします。研究費用に充てさせていただきます(2020年度は研究費が大幅減になってしまい…)。いい研究をして、社会に貢献していきます。