129)「いい人」はがんになりやすい

体がみるみる若返るミトコンドリア活性化術129

ミトコンドリアを活性化して体を若返らせる医薬品やサプリメントを解説しています。

【適度なストレスはストレス抵抗性を増強する】

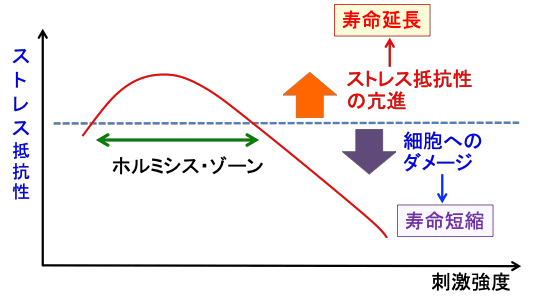

体には、軽度なストレスを受けるとそのストレスを排除するために細胞内システムが活性化して、そのストレスに対する抵抗力を高めるようになるという仕組みがあります。

生物に対して通常有害な作用を示すものが、微量であれば逆に刺激作用を示す有益な作用になるという現象で、こうした生理的刺激作用を「ホルミシス(Hormesis)」と言います。

除草剤(農薬)のパラコートは活性酸素を発生させます。線虫を様々な濃度のパラコートの入った培地で育てて、その寿命を検討した実験があります。

パラコートの濃度が極めて低い(0.005mM以下)と寿命に影響は及ぼしませんが、濃度が0.01mMから0.5mMの場合は、寿命が最大で60%くらい延長します。1mM以上だと逆に寿命は短縮します。

軽度の酸化ストレスは寿命を延ばし、高度の酸化ストレスはダメージを与えるので寿命は短縮するという結果です。(下図)

図:細胞へのストレスの刺激強度が強いと細胞にダメージを与える。しかし、軽度なストレス刺激は細胞のストレ抵抗性やダメージに対する修復能を高め、その結果寿命を延ばす。

【過度なストレスは免疫力を低下させる】

前述のように、ストレスは肉体的であれ精神的であれ、適度であれば生体機能を活性化して治癒力を高めることになります。しかし、過度のストレスは逆に生体機能の異常をきたす原因となります。

過度のストレスが健康に及ぼす最大の悪影響は免疫力を低下させることにあります。人間はストレスが与えられると、交感神経が刺激され、副腎皮質からはステロイドホルモンが分泌されます。副腎皮質ホルモンは抗ストレス作用があるのですが、免疫細胞のリンパ球はこのホルモンに弱く死滅していきます。またマクロファージの貪食能も低下させます。

病気の治療において、西洋医学では機械の故障を修理するような考えを基本にしており、病気の原因を分析追及して、その原因に直接働きかけて病気を治すことを主眼としています。人間の体を機械のように考えたほうが分析しやすいため、現代西洋医学では心と身体を分離させて考える傾向にあります。これを心身二元論といいます。

このように現代西洋医学は、心と体を分けることにより生命現象を科学的分析の対象とし、医学を発展させてきました。

しかし、1936年にハンス・セリエ博士がストレス学説を発表してから、西洋医学も心と体の関係を次第に認めるようになり、心が重要な因子となって体の病気を引き起こす「心身症」という病気を認めるようになりました。

ストレスとは元来、ひずみ応力を意味した力学的用語ですが、セリエ博士によって精神と身体のひずみへと拡張されました。種々の感情がどのようにして身体の機能に影響を及ぼすのか、情緒が神経系や内分泌系や免疫系に影響するメカニズムも解明されてきています。

脳の働きが免疫系の機能を左右するといった考えは1970年代までは多くの研究者から受け入れられず、免疫系は独立して機能する生体防御システムであると考えられていました。しかし、精神(心)と神経系や免疫系の関係を研究する精神神経免疫学(Psycho-neuro-immunology)という研究領域も認知され、感情が自律神経系やホルモン(内分泌)を介して神経系に作用し、さらに免疫機能を始めとする種々の生体機能に影響することは、今や常識となっています。(下図)

図:感情や精神的ストレスは脳(視床下部-脳下垂体)に作用して自律神経系を介して、内分泌系や免疫系に影響を及ぼす。

不安や恐怖心などの精神的ストレスがあると、食欲がなくなり、不眠に陥って体調が崩れます。交感神経の緊張は消化管運動や分泌を抑制するので、このような状態が長く続くと、消化吸収機能の低下の原因となり、栄養障害から免疫力の低下の原因になります。

交感神経の過緊張は、血管を収縮させて組織の血液循環を障害し、新陳代謝や治癒力を低下させます。

(下図)

図:精神的ストレス(①)は脳の視床下部-脳下垂体系を介して、副腎皮質からステロイドホルモンが分泌され(②)、交感神経が刺激されて過緊張状態になる(③)。不安や心配は睡眠を悪くし、交感神経緊張は消化管機能を低下し、食欲が低下する(④)。副腎皮質ホルモンは抗ストレス作用があるが、副腎皮質ホルモンは免疫細胞のリンパ球を死滅し、マクロファージの貪食能も低下させ、免疫細胞の機能は低下する(⑤)。交感神経過緊張は血管を収縮させて組織の血液循環を障害し(⑥)、消化管機能の低下や血液循環障害は、組織の新陳代謝を低下させる(⑦)。これらの総合作用によって精神的ストレスは体の免疫力や治癒力を低下する。

胸腺・脾・骨髄・リンパ節などの免疫担当器官へも自律神経が分布しています。自律神経はこれらの免疫器官の血管を支配し血流調節を司るのみならず、一部は免疫器官の実質に終わりリンパ球に直接作用して免疫反応を調節することが明らかになってきました。

例えば、脾臓のナチュラルキラー細胞(NK細胞活性)は交感神経活動によりアドレナリンβ受容体を介して低下します。このようにストレスによる交感神経の異常緊張は体の免疫力を低下させてがんに対する抵抗力も減弱させてしまうわけです。

逆に笑いや精神的な安心がNK細胞活性を高めることも良く知られています。

【ストレスを溜め込みやすい性格はがんの発生や進展を促進する】

がん細胞は、遺伝子変異の蓄積によって発生します。正常細胞の遺伝子、つまりDNAに変異が蓄積して遺伝情報のエラーが起こり、無制限の細胞増殖能を獲得した細胞ががん細胞です。

DNA変異を起こす原因として、DNA複製エラーがあります。私たちの体内では、毎日約200分の1の細胞がアポトーシスで死滅し、細胞分裂によって作られた新しい細胞に置き換わっています。この細胞分裂の時のDNA複製時に頻度は低いのですが、時々コピーエラーが発生します。

さらに、身の回りの発がん物質がDHAの変異を引き起こします。タバコの煙、排気ガス、放射線、紫外線、食品添加物などがあります。ウイルスが原因になることもあります。酸素呼吸を行なっている限り、体内では活性酸素が絶えず発生し、DNAにダメージを与えます。

このように様々な原因でがん細胞が発生しても、体の免疫力ががん細胞を排除してくれるので、癌の発生は抑えられています。しかし、老化やストレスなどで免疫力が低下すると、がん細胞の発生と増殖を許すことになります。

図:がん細胞は「組織幹細胞の遺伝子変異の蓄積」によって発生する。この遺伝子変異の発生において、内因性(DNA複製時のエラー)と外因性(喫煙や放射線などの発がん物質による遺伝子変異や親から受け継いだ遺伝的要因)の要因がある。体の免疫力ががん細胞を排除しているが、加齢(老化)や過度のストレスは免疫力を低下させることによってがん細胞の発生と増殖を促進する。

発がん要因として精神的ストレスの関与が指摘されています。例えば、精神的ストレスと乳がんとの関連に関しては古くから指摘され、多くの臨床研究が行われています。

古代ローマ帝国時代(約1900年前)の医学者ガレノスは「乳がんは憂鬱になりやすい女性にできやすい」というようなことを記述しています。

近年においても、性格と病気(がんや心臓病など)の関連を研究した報告は多数あります。肯定的な結果もありますが、否定的なものも多く、議論があります。もともと性格というのは評価がしにくいので、研究しにくいという事情もあります。

米国カリフォルニア大学の心理学者テモショック博士は、メラノーマの患者を対象とした研究で、タイプCという性格ががんの発症や進展と関連していることを報告しています。

タイプCの性格とは以下のような性格です。

感情を表に出さない、怒り等の感情を過度に抑える

自らの感情を素直に表現できない、自分の感情に気づかない(失感情症)

我慢強く、控えめで、気を使い過ぎて、自己犠牲的、

したがって、ストレスを溜め込みやすい

そして、ストレスを十分に発散できない。

周りの人を気遣ったり、他人に献身的に応えたり、協力的で、人に譲ることも嫌がらない、権威に対しても従順、怒ることが滅多にない、などの「いい人」の性格がタイプCだそうです。

(参考図書:「いい人」はなぜガンになりやすいのか 最上悠 著、青春出版社2010年)

失感情症とがんとの関連も昔から指摘されています。

失感情症というのは、喜怒哀楽や好き嫌いの感情を素直に表現できない、あるいは感じない、心的葛藤や自分の言いたいことを上手に伝えられない、したがって、無意識に心身に大きな負担を負わせている、という状況です。

言いたい事を言えない、「ノー」と言えないような性格は大きなストレスとなって心身症やがんの原因になるということです。

また、主治医に気をつかって、セカンドオピニオンを遠慮したり、治療方針に疑問があっても主治医に聞けないような性格は、治療が手遅れになったり、ベストの治療を受けられない可能性すらあります。

外国の人に比べて、日本人はこのような性格の人が多い印象はあります。

このような性格の人ががんやその他の病気になりやすい印象もありますが、客観的なデータはありません。しかし、ストレスを発散できずに溜め込む状況は免疫力を低下する可能性があります。免疫力の低下はがんの発生や再発や進行を促進します。

【精神的ストレスはがんの予後を悪くする】

ストレス関連の心理的要因ががん発生率を高め、がんの進展や予後(死亡リスク)にも悪影響を及ぼすことは多くの研究で示されています。

ストレスがナチュラルキラー細胞活性などの免疫力を低下させることが理由になっています。したがって、ストレスを溜めやすい性格は、がんの発生率を高め、がんによる死亡リスクを高める結果になると言えます。

また、抑うつ感情、不安感、絶望、社会的な孤立感という精神的要因ががんの進行を促進することも指摘されています。ストレスと乳がんの発生リスクの関連を検討した論文のメタ解析があります。

The association between stressful life events and breast cancer risk: a meta-analysis. (ストレスに満ちた生活出来事と乳がん発生リスクの関連:メタ解析)Int J Cancer 107 (6): 1023-1029, 2004

このメタ解析では、配偶者の死が乳がんの発生リスクを高める可能性が示唆されています。以下のような論文があります。

Do stress-related psychosocial factors contribute to cancer incidence and survival?(ストレスに関連した精神的要因はがんの発生率と生存に関与するか?)Nat Clin Pract Oncol. 5(8): 466-475, 2008

この論文は性格とがんの発生率や死亡率との関連を検討した165の論文のデータをメタ解析した総説です。ストレスに関連した心理的要因ががんの発生や進展を促進し、予後を悪くすることを報告しています。ストレスの多い生活はがんの発生率には影響しないが、がんになった場合の生存率を低下させる可能性を指摘しています。

また、ストレスを溜め込みやすい性格(stress-prone personality)やストレスにうまく対応できない性格、物事をネガティブにとらえる性格は、がんの発生率とがんによる死亡率を高めることが示されています。

精神的ストレスが、交感神経や視床下部-下垂体-副腎皮質系に作用して、免疫力を低下させて、がんの発生や進展を促進する可能性は多くの研究で指摘されています。

最近1年間の精神的ストレス(家族や友人の死、離婚、友人との別れ、経済的苦境、子供や孫との不仲、泥棒や事故など)の程度が強い人は、乳がんの発生率や再発率が高く、生存期間が短いという研究報告もあります。

ストレスとがんの予後との関係を検討した研究報告をメタ解析によって検討した論文によると、ストレスに関連した精神的要因ががんの発生率やがん診断後の生存率に影響することが示唆されています。すなわち、ストレスの多い生活が、がん治療後の生存率を低下させることが報告されています。

ストレスを受けやすい性格や、ストレスにうまく対処できない人、物事を悲観的あるいは否定的に捉える傾向の人、生活の質が悪い状態の人では、がんの発生率も再発率も死亡率も高くなっていました。(Nat Clin Pract Oncol., 5(8): 466-475, 2008年)

日本人は、言いたいことを言わないで我慢する人が多いように思います。外国なら暴動が起こるようなことでも、日本人の多くは我慢しています。権威に従順で滅多に怒りを表しません。前述のタイプCの性格(「いい人」の性格)の人が多いように思います。

この日本人の性格が、日本人のがん発生の要因として無視できないくらい寄与しているように私は思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?