162) 若返り(生物学的時間の逆行)は可能?

体がみるみる若返るミトコンドリア活性化術162

ミトコンドリアを活性化して体を若返らせる医薬品やサプリメントを解説しています。

【体の若返りが可能な根拠:物理学と生物学の時間の違い】

多くの人は「老化を遅らせることはできても、若返りはできない」と考えています。

若返りというのは過ぎ去った時間を巻き戻すことであり、時間を逆行することは不可能だと常識的に考えられているからです。

過去に戻るタイムマシンは理論的には可能という考えもありますが、過去に戻って歴史を変えると深刻な問題(タイム・パラドックス)が起こります。たとえば、過去に戻って自分の存在を消す行為を行った場合、過去に戻った自分は存在できないという「自分殺しのパラドックス」がまだ解決していません。

イギリスの理論物理学者スティーヴン・ホーキング博士は「時間順序保護仮説」によって過去に戻るタイムマシンは不可能と言っています。「我々が未来からのタイムトラベラーに出会ったことがない事実が、過去への旅が不可能であることの証拠だ」と言っています。

物理的な時間ではなく、生物体の「老化」という時間的現象に話を移すと、60歳の人が20歳の頃の体に戻すことは現実的に困難だというのは直感的に理解できますが、60歳の人が40歳や50歳くらいのレベルに若返りすることは、運動や食事の工夫やサプリメントや医薬品などを利用して実行できそうな感じはします。

しかし、60歳から50歳への若返りが可能であれば、理屈的には40歳や20歳への若返りも可能という結論になります。

物理学的な時間は戻すことは不可能(?)ですが、生物学的には「時を戻すことは可能」というエビデンスは数多く存在します。

例えば、iPS細胞があります。iPS細胞は「induced pluripotent stem cells」の略で日本語では「人工多能性幹細胞」と訳されています。

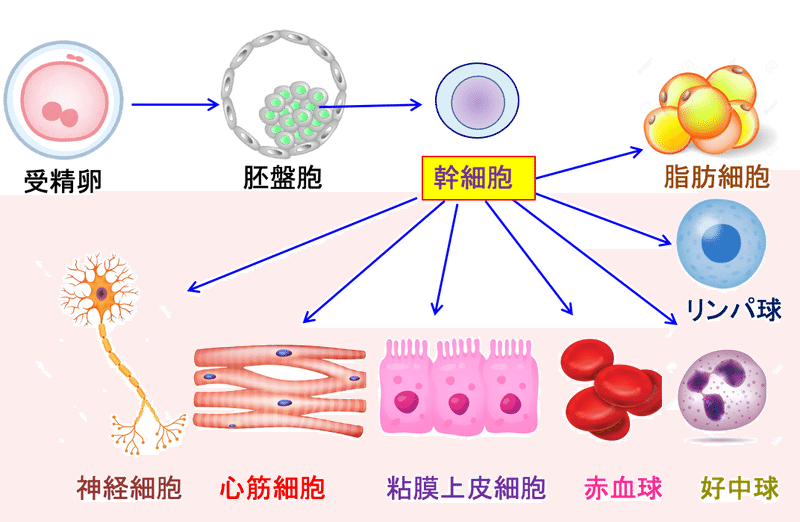

私たちの体は、一つの受精卵が分裂して分かれた胚細胞が、神経細胞や心筋細胞や肝細胞や皮膚細胞など異なった機能を持つ細胞に分化していきます。「分化」というのは、単一あるいは同一であったものが、複雑化したり、異質化したりしていく現象で、未熟な胚細胞が異なった機能をもった細胞に成熟する過程が細胞分化です。(下図)

図:受精卵が胚盤胞となり、胚細胞は幹細胞となり、幹細胞から様々な細胞に分化する。

一般的に細胞分化は不可逆だと考えられていました。神経細胞や心筋細胞などへ最終分化した細胞は、分化後の細胞に必要な遺伝子以外の遺伝子の塩基配列がメチル化され、発現ができなくなり遺伝情報を失うためと考えられています。

しかし、皮膚などの体細胞に少数の因子を導入して培養することによって、様々な組織や臓器の細胞に分化する能力とほぼ無限に増殖する能力をもつ多能性幹細胞(iPS細胞)が、2006年に京都大学の山中伸弥教授の研究グループによって作成されました。

つまり、皮膚などに分化した細胞にある遺伝子を導入することで、あらゆる生体組織に成長できる万能な細胞を作れることが証明されたのです。

これは、成熟した細胞を、多能性を持つ状態に初期化する、つまり「細胞の時間を巻き戻すことができる」ことを示しています。(下図)

図:受精卵が胚細胞になり(①)、未熟な胚細胞が増殖と細胞分化を繰り返して体が完成する(②)。個体の体細胞(例えば皮膚の線維芽細胞)を採取し(③)、幾つかの多能性誘導因子(④)を加えて細胞培養すると、多能性を持ったiPS細胞(人工多能性幹細胞)が作成できる(⑤)。iPS細胞に他の体細胞への分化を誘導する因子を加えて培養すると心筋細胞や肝細胞など他の体細胞の分化誘導できる(⑥)。体細胞からiPS細胞への変換は「細胞の時間の巻き戻し」を実現したことになる(⑦)。

さらに、私たちの体では、時を戻すことは日常的に起こっています。例えば、何らかの病気になって体調不良が続いたのち、その病気が治って元の健康な状態に戻ると、それは体が元の状態、すなわち過去の状態に戻ったことになります。つまり、健康な過去の自分に「時を戻す」ことができたと言えます。

なぜ、生物は時を戻すことができるのでしょうか? それは、生命体には治癒力や回復力(復元力)があるからです。

筋力が低下しても、リハビリで筋肉を鍛えれば、元の筋力に戻せます。さらに鍛えれば、若い時のレベルに体を戻せます。

重い病気に罹って体が不自由になっても、その病気が治れば、元の健康な状態に戻れます。これは、生命体には体を正常に維持し、病気になってもそれを正常状態に回復(復元)させる自然治癒力(復元力)があるからです。

個々の臓器の機能状態が何歳の臓器に相当するかという評価法を用いて、脳年齢や骨年齢や血管年齢などが測定されています。これは個々の臓器の機能が加齢とともに機能が低下するという前提があります。

食事や生活習慣の改善やサプリメントなどで脳年齢や骨年齢や血管年齢を若い状態に戻すことは可能です。これも体の若返りが可能な根拠です。

つまり、物理的な時間を逆行することはできませんが、生物学的には時間を戻す(若返る)ことは可能なのです。「老化速度の遅延」だけでなく「身体機能の若返り」は可能なのです。(下図)

図:事故や何らかの病気で動けなくなっても、体の治癒力と回復力で元の健康状態に戻せる(①)。体力低下や体調不良があっても、元の健康状態に回復させることはできる(②)。このように、体は時を戻すことができる。食生活や生活習慣の改善、サプリメントや医薬品の利用などによって(③)諸臓器機能の若返りも可能(④)。

運動、食事による栄養補給、加齢と共に低下する体内因子のサプリメントでの補充、体内の毒性物質の解毒や排泄の促進などの手段によって、加齢に伴う体力や生理機能の低下を遅らせたり、あるいは低下した体力や生理機能を向上させて体の若返りを達成することができます。(下図)

図:体力や生理機能は20歳前後をピークにして加齢に伴って生理的に低下する。運動、食事による栄養補給、低下する体内物質の補充、体内の毒性物質の解毒・排泄などの方法で体の若返り(生物学的時間の巻き戻し)を達成できる。

【加齢によって減少する体内物質と増える体内物質がある】

体の若返りが可能なもう一つの理由は、老化に伴う臓器機能の低下に、幾つかの生体内成分の減少や増加が関与していることです。

たとえば、加齢に伴ってホルモン(性ホルモンやメラトニンなど)の産生が低下し、これが様々な組織や臓器の機能低下に関与します。このような低下したホルモンを薬やサプリメントとして補えば、老化による臓器機能の低下を若いころのレベルに戻せます。

また、加齢にともなって、細胞の老化を促進する因子の存在も知られています。例えば、加齢に伴って体内の慢性炎症状態が持続・亢進し、この炎症応答に伴う各種の炎症性サイトカインは細胞の老化を促進します。

2 匹のマウスの脇腹の皮膚を縫い合わせる並体結合(parabiosis)という手法を用いて、若い個体と老齢個体の体を結合し、両者の血液を一緒に循環させて1ヶ月ほどすると、老齢個体が若返りの兆候を示すことが報告されています。

老化によって低下していた骨格筋の筋力が増加し、神経幹細胞の増殖能が促進されて認知機能が良くなり、心臓や肝臓や膵臓などの臓器機能が改善することが認められています。逆に若いマウスは老化の徴候が進行することが示されています。

これは、加齢とともに老化を促進する「老化因子」が次第に増加し,体を若い状態に維持する「若返り因子」が加齢とともに減少することが老化の原因である可能性を示唆します。(下図)

図:高齢マウスと若いマウスの脇腹の皮膚を縫い合わせる並体結合によって両者の血液循環を共有させると、高齢マウスの老化因子によって若いマウスの老化の徴候が促進される(①)。一方、高齢マウスは若いマウスの若返り因子によって老化の徴候が減少する(②)。

このような若返り因子の候補として様々な因子が見つかっています。体内の生命活動に必須の補酵素のニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド(nicotinamide adenine dinucleotide:NAD+)はそのような若返り因子の一つとして研究されています。NAD+は加齢とともに減少し、NAD+を増やす方法は老化の徴候を低下させることが明らかになっています。

NAD+はナイアシンというビタミンから体内で合成されます。NAD+は解糖系およびミトコンドリアでのエネルギー産生反応に必要な因子です。NAD+レベルは加齢とともに低下し、加齢に関連する疾患の発症に重要な役割を担っていることが明らかになっています。

NAD+の細胞内レベルを上昇させる方法は、動物モデルで老化を遅らせ、筋肉機能を回復させ、脳での神経再生を促進し、代謝性疾患を改善することが示されています。NAD+によって活性化されるサーチュインはテロメラーゼの活性を亢進したり、ミトコンドリアの機能を高め、細胞の機能を高め、寿命を延ばすことができます。

つまり、体内の生命活動に必須の補酵素のニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド(NAD+)の前駆物質であるニコチンアミド・リボシドやニコチンアミド・モノヌクレオチドをサプリメントとして補充すると、体内のNAD+量を増やして体を若返らせ、寿命を延ばす効果が報告されています。

さらに、細胞老化を促進する物質の存在も知られています。加齢とともにこのような老化促進因子が増えることによって細胞の老化が促進されるので、このような老化促進因子を除去できれば、細胞の若返りが可能になります。

【私たちの体には老化を抑え寿命を延ばすメカニズムが存在する】

栄養障害を引き起こさない間歇的な断食が寿命を延ばすことが多くの動物実験で証明されています。断食はファスティング(fasting)と呼ばれて、病気の治療目的で研究され実践されています。病気の治療の目的で長期間(2~4週間程度)絶食する方法や、健康増進の目的で1週間に1~2日間程度絶食する方法や、1日ないし数日置きに1日間絶食する間歇的な断食など、様々な方法で行われています。

絶食というのは生物にとっては生きるか死ぬかの強いストレスになるので、体は最大の防衛モードに入ります。様々なストレスや毒物に対する抵抗性を高めるタンパク質の合成を促進させます。ストレスに対する抵抗力を高める遺伝子の発現は増加します。

食糧が乏しくなるとすぐ死ぬような生き物は進化の過程で簡単に淘汰されます。栄養やエネルギーの不足に対して抵抗性を持つようなメカニズムを獲得したものが生き残ります。

食糧が乏しい時には、栄養飢餓に対する抵抗性を高め、代謝を抑制して寿命を延ばし、食糧が十分に入手できるようになったときに生殖活動が行えるように、食糧が乏しい条件では寿命を延ばすメカニズムやストレスに対する抵抗性を高めるメカニズムが進化したのは当然のことかもしれません。

その様なメカニズムの一つにFOXO(Forkhead box O)という転写因子があります。

FOXOはストレス応答、代謝制御、細胞周期、アポトーシス、DNA修復などに関連する多くの遺伝子の発現誘導を促し、様々なストレスに対する抵抗性を高めます。つまり、FOXOは酸化ストレスや飢餓ストレスに対する抵抗力を高める作用があり、栄養飢餓を乗り越えるために進化の過程で獲得したメカニズムです。

FOXOの転写因子活性は、成長ホルモン/インスリン/インスリン様成長因子-1(IGF-1)のシグナル伝達系によって抑制されます。絶食はこのシグナル伝達系を抑制し、FOXOの転写因子活性を高めることによって、ストレスに対する抵抗性を高めます。

また、絶食すると細胞のオートファジー(自食作用)が亢進して、細胞内に蓄積した異常タンパク質を分解して除去してくれます。つまり、細胞を若返らせ、治癒力を高める効果があります。

絶食すると体脂肪が燃焼してケトン体(アセト酢酸とβヒドロキシ酪酸)という物質ができます。このケトン体には抗炎症作用や細胞保護作用があり、抗老化作用と寿命延長効果があります。

古代ギリシャ時代の医師ヒポクラテスは、様々な病気の治療に断食が有効であることを記述しています。ヒポクラテスは「断食すると体の治癒力が高まり、病気が治りやすくなる」と言っています、ヒポクラテスは約2500年前の人で西洋医学の礎を作ったとされ「医聖」や「医学の父」と呼ばれています。

食糧が少なくなったとき単に寿命を延ばすだけでなく、食糧が得られるときに生殖活動を再開することが目的であるため、若々しく保つ(老化を抑制する)ことも重要です。すなわち、間歇的な断食は寿命を延ばすだけでなく、体を若々しくする効果もあることになります。

一般的に多くの生物において食糧が絶えず不足ない状態というのは、近代の人類以外にはあり得ません。人類は約1万年前に農耕を始めることによって、食物を安定的に手に入れることができるようになりました。しかし、気候の変化によっては飢饉を経験します。人類が飢饉を経験しなくなるのは、産業革命後に、農業の機械化によって農産物の生産性が向上し、食物の貯蔵技術の進歩によって長期間の食物の貯蔵が可能になったからです。

食物の豊富な熱帯地方の森林に住んでいれば、食物は豊富に入手できますが、多くの生物は食糧が十分に入手できなくなるリスクの中で生きてきました。 このような自然環境で種を保存するために、生殖を先延ばしするために老化を抑え寿命を伸ばすメカニズムが生体内で進化したということです。

つまり、私たちの体の中には、体を若返らせたり、寿命を伸ばすメカニズムが存在するのです。このメカニズムを利用すると、若返りも寿命延長も人為的にできることになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?