本好きの30問 補足

#本好きの30問 補足っ!

闇夜のカラスさんの頁から!

楽しませていただきました。

ありがとうございます!

まず、黙ってやってみた。

たぶんわたしは本が好きなのやと思う。

なんだか愛想ない感じだったのでちょっと補足などしてみようかと思う。自分がこう思ったんだな、という程度のメモ書きを足すので、それはつまり自分への説明をするのである。

誰かがみて「はーん、おもろいな」と思うかはわからんちん。

それはつまり、とんちんかんちん一休さん。

◆いま現在、読んでいる本

・「日本人の法意識」 川島武宜

そもそもは、日本において法律を知らないまま「だって知らなかったんだもん」が罷り通るのであればそもそもの法の拘束力はどの程度あるのだろう、という素朴な疑問から出発している。ちょっと法律関連の書籍を読んでいたら興味深い引用のされ方をしていたので手に取ったもの。

・「藤原氏」 倉本一宏

・「持統天皇」 瀧浪貞子

日本人の価値観がどこからきているかを知ろうと思ったらここへ辿り着いたので読もうと思ったもの。教科書で習うのは大雑把にいえば「縄文〜弥生〜飛鳥〜奈良〜平安〜鎌倉〜室町〜江戸〜明治以降の近代」という色分けがなされているように思い、子どもの頃はそれを鵜呑みにしていた(そういうものだから仕方ないのだが)。いくつかのきっかけで歴史を振り返った時に、変わらない価値観・考え方が日本を貫いているように思ったので自分なりに少しずつ紐解いていくと、中公新書「藤原氏」に行き当たった。帯には「日本史の真の"主役"」とある。帯をみたときに一つ腑に落ちた。これからいくつかの疑問に対して答えが得られることと思う。藤原氏を見るにあたって、違う軸を置いておくために異なる著者の目線を知りたくて「持統天皇」も手元に置いている。

ひとつのことを知るにあたって複数の視点を持つのは常套手段ではあるが、人文学においてそれを明確に意識したのは講談社学術文庫の小西甚一「日本文学史」である。めっちゃ最近読んだやつやん。それまでは、たとえばキーン先生の視点であっても「外側の視点を持った人の話はおもしろいな」と思う程度であった。気づきを大切にしないと見過ごすことばかりだと思うようになった。

◆次に読む予定の本

「小さな部屋・明日泣く」 色川武大

柄谷行人の本を探していたら思わず目に入って買ってしまったもの。色川武大の作品には「うらおもて人生録」であったり「狂人日記」「百」といった、再読に値するものがたくさんある。そして、彼の作品を読むにあたっていつも思い出すのは、和歌山県の色川集落である。悪い先輩とバイクに乗って、朝の那智勝浦から出発したのはいいのだが、意外と方向音痴な先輩は海側の国道から迷い込んでこの集落に入った。秋だった。集落唯一の学校では、運動会が開かれていたものの、生徒は10人ほどで、集まる家族の方が多かった。君たちは近い未来にこの土地から出ていく、その後帰ってくることがあるのだろうか、拍手のまばらな、のどかな運動会を思い出すことがあるのだろうか。自分とは全く違う人生を生きている人を目の当たりにして、そんなことを思った。

◆積ん読のなかで1年後くらいに読むんじゃないかな?という本

「昭和史」 半藤一利

まだ読んでいないから何とも言えないが、似たような性格の本として橋本治の「二十世紀」があるのではないかと推測している。通史としてみたときに、象徴的な出来事の萌芽やその意外な影響なんかがわかるのかもしれないと思う。昭和は遠くなりにけり、という。日本人はその価値観から逃れられないと自覚しているから、硬直した封建的な組織を過剰に攻撃するのではないか。

◆手元にないけど近いうちに入手する予定の本

今のところ無し

思いついたら買う感じ

本屋にいくのは本を眺めるためで、ある種の散歩であって未知の体験を期待するところがあり、それを繰り返すうちに思わぬ出会いがある。不思議なことに初めて出会う本が数秒のうちに「欲しい本」になることもある。

つい最近では本屋の新潮文庫に並ぶトルストイが「ものがたりを読め」と言ってきた。何を思ったかわたしは家にあるドストエフスキーを読もうと思い、角川文庫の「レ・ミゼラブル」を購入した。 なんだか支離滅裂であるが、人間なんてそういうものなんじゃないか、ねぇ。

◆いつか絶対読んでやる予定、しかし予定は未定…の長編シリーズ

「戦争と平和」 トルストイ

そういうことで、トルストイはいつか読むぞ、と思っているのである。それ以外にも「源氏物語」とか実は読んでみたいのだが。わたしに限っていえば、読んだことのない長編をただ並べるのはリアリティがないし、ただ並べているだけになってしまうので、トルストイの長編のみ。

◆今の私を作っている基礎だと思う本、または作家

清水義範

パスティーシュを通じた世の中への視線から、発想の転換のヒントを得た気がする。冷静に振り返ってみると「蕎麦ときしめん」「国語入試問題必勝法」のような切り口はその後の自分の考え方に大きく影響しているように感じる。当時はあえて電車の中で笑いを堪えながら読んだものだ、と思い出した。

宮本輝

大阪の言葉を組み込んだ小説との出会いであった。それ以前に大阪の言葉を用いた小説はたくさんあったけれどもわたしが初めて出会ったのは宮本輝であった。「五千回の生死」や「泥の河」のインパクトが強烈だった。大阪にそんな景色があったような、向こうだろうか、あの辺だろうか、と土地勘のなかったわたしは思いを巡らせていた。大阪の言葉をダイレクトに味わえていたのだ、と知ったのは東京に住んでいる人と宮本輝の話をしたのがきっかけだった。

鷲田清一

作家とは違うかも。でも鷲田先生の書いた本はいつも手元にある。臨床哲学という一風変わったことをやっている先生である。出会いは20代に入ってすぐだったように思う。おぼろげな記憶だが、大手の新聞で人生相談を持っていたのではないだろうか。そのまなざしや思考アプローチに学ぶところがあるのではないかと思い、私淑するに至った。大阪人であることにも勝手にシンパシーを感じている。最もインパクトが大きかったのは震災のあった直後、大阪大学総長としての式辞。すでに他に書かれた文章のパッチワークとして準備していた部分もあるだろうが、そうであればその式辞は、世の中に大きな変化があってもぶれない本質を捉えた文章だと解釈してよいように思う。

◆大人になって読んで、これ子供の頃に読みたかったなあと感じた本

「モモ」 ミヒャエル・エンデ

子どもの頃には子どもの頃なりの解釈があって、それは当然いまとは違う。モモに対して「がんばれがんばれ」と声援を送りたくなるのは、作者がそういう仕掛けをしているからという答え方もあるだろうけれども、それはいじわるな大人の解釈でもあって、わたしはこのものがたりを人としての価値観をすなおに見つめ直すきっかけとしたい。

この作品はおとなになってから読んでも、自分を庇護する人がそばで一緒に読んでくれているように錯覚する。児童文学とは、ほんとうは、自分が児童の頃にかえって読むような心持ちになる作品を指した言葉じゃないだろうか。

◆子供の頃に読んでおいて良かったなあと思う本

覚えが無い

それはあるとき母親が本棚の図鑑を全て捨ててしまったからだろう。わたしは本や図鑑をみるのが好きな子どもだったが、当時の世の母親(かつては「オバタリアン」という言われ方があった)は、デリカシーがなく教養もなく、自分の気に入らないもの・1週間さわった形跡のないものは「掃除して廃棄すべきもの」と認定し、躊躇なくそれを実行する生き物であった。偏見かもしれないが、わたしの価値観はそうであった。それが実行されることで母親がわたしに「価値のないものにたずさわっている」とメッセージを発しているように思い、しかし母親はデリカシーや教養がないためにそんなことまで考える存在ではなかったのだ。

わたしにとってコミュニケーションは断絶していた。

◆子供(1〜12歳)のころ特に好きだった本/シリーズ

小学校高学年の時は西村京太郎シリーズ

クラスメイトが休み時間に読んでいたのを真似したのがきっかけだった。小さな字が詰まった文庫本はいかにも大人の読むもので、鉄道がすきだったわたしはさっそく十津川警部の世界にはまったのである。しばらくすると毎月時刻表を買うようになった。例によって「使わない時刻表は捨てろ」と言われることになるのだが。

大人になってその影響下から離れてある程度以上の時間を経ることで、抑圧されていた感情や本能がどういうものだったのかをやっと捉えられるようになる。

◆思春期のころ特に好きだった本/シリーズ

国語辞典

英和辞典

漢和辞典 など辞書シリーズ

中学生のときに本を読んだ記憶がない。高校では特に英和辞典をよく読んだ気がする。中学生を経て、異なる文化を相対化できるようになったからか日本語の言い回しと英語の言い回しを比較したり、日本語にないもの、英語にないものを推測して調べたりしていた気がする。受験となった時に英単語が覚えられず、何度も同じ単語を引き直して暗澹たる気持ちになったのを思い出した。暗中模索の日々。

しかし今考えると、高校の三年間で、英語はちょっとした小説を読める程度になり、数学を始めとした基礎的な科学においては大学教育の入口に立つ算術を理解する程度まで身につけ、楽器を弾けば人前でちょっと演奏するくらいまで上達した。若者はすごいと思う。やればやっただけ伸びる時期が本当にあったんだな、と後から思う。

自分の世界を内側から外へ押し広げるにあたってどれくらいの力で進めばいいのか、外側に何があるのか、ひとつもわからないままただ「進め」と言われているような気がした。「はい、わかりました」という素直さを持ち合わせていなかったのだ。

◆16〜20代前半のころ特に好きだった本/シリーズ

清水義範、宮本輝の文庫本を薄いものから順に読んでいって、長編もいくつか。その後太宰治と三島由紀夫、澁澤龍彦を体験。

こう書くと特筆すべきものは無い。

なぜ太宰治だったのかはわからないが、教科書に「走れメロス」あたりが載っていたからかもしれない。あるいは本を読む同級生が何かわたしに吹き込んだのか。

三島由紀夫については小さい頃に母親が「あんなものは気違いだ」と言っていたのを妙に覚えていて、本屋に行くと"気違い"の書いたものが堂々と文庫本として並んでいたのを見つけた。しかもかなりの幅をとって。「金閣寺」に衝撃を受けて、次に読んだ「仮面の告白」はわたしにとっては鉄棒とワキ毛の話でしかなく、何冊かの作品を読んだ後に「豊饒の海」を手に取った。読み終えた後、放心するような体験をした。

三島由紀夫に紐づいて澁澤龍彦へシフトしたが、面白いと思えるところと衒学的に見えるところがあって、それは若さゆえの消化不良であったのだけれども、三島以上に鋭利な切り口で物事を語るように思った記憶がある。当時はそこからそそのかされて「家畜人ヤプー」なんかに手を出すことになるが、当時はただ描写に振り回されてその向こうにある景色には思いも至らなかった。最近懐かしくなって澁澤龍彦の本を読んでみると、当時とはかなり違ったスタンスで彼の言いたかったことの理解が進むように思った。

◆30代以降、特に好きな本/シリーズ

橋本治の本

自分がわからないから調べてまとめて仕事の形にする、という不思議なスタンスに魅力を感じたのだろう。最初のきっかけが何だったのか覚えていない。彼が手がけた大学祭のポスターも知らなかったし、編み物の本や桃尻娘も記憶にない。なにがきっかけだったのか、きっと堂島のジュンク堂をうろうろしてたときだろう。東梅田にあった旭屋書店は何かおじさんくさくて近寄る気がしなかった。

何冊も読んでいくうちにあたった「蝶のゆくえ」に衝撃を受けた。あり得る日常、隣で起こっているかもしれないことをただ書いたら作品になる、という気がして。「人はなぜ「美しい」がわかるのか」を書き、「ひらがな日本美術史」をまとめ、「窯変源氏物語」「双調平家物語」(いずれも未読)を書き上げ、怪物のような存在だと思っていた。

もう居ないんだ。

◆現在、最も気になっている作家

夏目漱石

教科書のアレね、と思って実はまともに読んだことがない。

明治の作家は、日本語の使い方を新しく整えた人たち、という印象がある。外遊した知識人たちは日本を俯瞰する視点を持っていて、それを書き記すことを躊躇しなかった。今更ながらそれに気づいて、もともとある程度までの昭和の作品や新書に一方的な親しみを感じていたのが、ドラスティックな価値観の変化を体験したという意味では明治時代も同じだったのか、と思い直した。

日常では意識することのない日本という国への帰属意識、日本人という概念が前面に出た体験のある人たち、それを見た人たちが書いたもののほうが面白いものが多い気がする。

◆ぜったいに読みたい本

ぜったいに、というのは無いかな。

本との出会いもご縁です。

昨日、自分の本棚を眺めていると志賀直哉があった。「小僧の神様・城の崎にて」。いつ買ったんだろう。よくわからないが読まなきゃ、と思った。

◆持ってることが自慢できる(?)お宝本

「豊饒の海」 ハードカバー四巻セット

すごく自慢できるものでも無い

付録として、佐伯彰一と村松剛との対談「認識と行動と文学」がある。これはちょっと自慢できるのかもしれない。

◆実際に会って話をしてみたい作家はいますか?

(既に亡くなった作家も含む/外国語の言葉の壁はないものとする)

意外といない

Youtubeでいろんな作家の対談やアーカイブがみられる時代だからかもしれない。会ってあんなことやこんなことを聞いてみたい、というのはない。話をするというより、3日くらいただ「お付きの人」として随行していいというのであれば、考えるかも。その人の振る舞いや歩き方、価値観、食べ物の好き嫌い、そういうものをただ眺めて「へー」と思うのは楽しそうだ。

◆今までに読んだことがあるもので「これ自分がプロになって書き(描き)たかったやつ!」と強烈に感じた作品

「国道の謎」 松波成行

松波さんはいまも、最前線の研究者として活躍されていると思う。そういう人が自らの専門分野と全く異なるフィールドでこれだけおもしろいものを書けるのか、と思って驚いた。それは旦部幸博「珈琲の世界史」にも言える。自分の専門を持ち第一線で活躍するだけでなく、違う分野においても一般人をはるかに凌ぐ質のものを叩き出せる、なんと豊かな人生だろうと思う。

◆生まれ変われたらなってみたい既存の作家

高野秀行

自分の知っている世界を猛烈に押し広げていく人、という印象。

未知という、ある意味わかりやすい対象に文字通り体当たりで挑むだけでなく、未知の世界は自分の近くにもあるんだ、と教えてくれたのが「移民の宴」である。住む場所によって人はどうしてこんなに多様な価値観をもつのだろう、という不思議さを楽しんでいるように思える。

◆定期的に読み返す本

・「古今和歌集」

仮名序が好きだから何度も読み返す。和歌集として「形式が据わったな」という安心感があるし、眺めていると落ち着くように思う。だからといっていろんな歌を覚えているわけではないけれども。じっと見ていると秀歌のなかにもいろいろあるとわかるような気がする。気がするだけでわかってはいない。

・「「待つ」ということ」 鷲田清一

人が生きるにあたって、他人と接するとはどういうことかを改めて問う一冊。時は金(=金融資産)なり、あるいは短期間で最大限の儲けを出すことが何より求められるというアングロサクソン的な硬直した価値観だけが正しいと喧伝される世の中に、アンチテーゼを放り込む。

◆一度読んで、これ以上はいいかなと感じた本/作家

覚えていないけれども、違う時に会ったら読みたくなるかも。それも出会いだから。

かつて村上春樹がそうだった。つい最近になって「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」を読んで、彼の背景には膨大なものがあって、さらには表現できることの限界を把握しているからこそ創作が継続できると知った。解釈することと断定することとの境目を注意深く意識しないといけない。

◆ぶっちゃけ苦手な分野の本/作家

いわゆるビジネスもの、自己啓発もの

ただの自慢話を過度に一般化したり、極端な事例を並べて人を不安に陥れる手法で書かれたもの全般。それは本という存在とは違う気がする。

本とは、自分のそばにいて世界を共有したり、他の場所を見せてくれたりするもので、そこでわたしに読まれるために出番を待っているともだちだから。

◆ぜひ映像化してほしい本/作品

ないです。

◆ぜったいに映像化して欲しくない本/作品

これも浮かばないです。

本は本。映像は映像でいいと思う。

元々が映画を見ないということもある。ものを書く人には一定以上の割合で映画が好きな人がいるような気がするけれども。映画の前は芝居だったのだろう。作家の昔話で「映画館や演芸場に入り浸っていた」というのはちょくちょく目にする。文章以外の要素も体験することは、物書きとしての肥やしになるのだろう。

◆「巨匠」という言葉からイメージする作家

ドナルド・キーン先生

いちばん初めのきっかけはNHKラジオだった。当時わたしは車で通学していて、帰りは実験のためいつも12時を過ぎていた。気ままな生活だったと思う。いつものように車を走らせていると、ラジオから穏やかな声できれいな日本語が聞こえてきた。それがまさかアメリカ人だなんて! 学生だったわたしは衝撃を受けたのだった。

「明治天皇」を読んだときに、特に日本人には書けないんじゃないかと感じた。禁忌に触れるような気がして。日本の外側からならバランスの取れた見方になるだろうと思ったし、いわゆる西側の論理的な視点からは無用なしがらみから距離を取った筆致になるのでは、と感じた。文庫本の背表紙をみて買ってしまった。

東日本大震災をきっかけに日本に帰化されたときには、本当に驚いた。

◆「偏愛」という言葉からイメージする作品/作家

小林秀雄

江戸川乱歩

わたしからみて「妙なこだわりがある人」というイメージ。小林秀雄は骨董に凝ったがそっち方面はいまひとつだった、というのは白洲正子のエッセイから知ったことだけれども、何とも笑える。偏愛的だったからこそいろんなことを書き散らしたのだろう。

江戸川乱歩は、芋虫や鏡地獄といった発想から。二銭銅貨の鮮やかさを期待したら全く違ったじゃないか、と思った。小学校の図書室に江戸川乱歩のシリーズが並んでいたけれども、当時は「怪人二十面相」を書いた作者が「乱れて歩く」なんて、字面がなんとも不穏で手に取ることはなかった。子どもの頃は怖がりだったのだな。

◆ 一週間入院する自分と同年代の友人に差し入れるならこれって本/シリーズ

「百日紅」 杉浦日向子

気軽に眺めてもいいもので、いまと違う世界に連れて行ってくれそうなもの。

そうはいいながら、かつてわたしは他人から本を勧められることをあまり好まなかった。もし仮に「これの何がおもしろいのか」と放り投げるようなものであった場合、推薦した人の価値観まで疑いそうになるからであった。ただ自分と違う価値観なだけなのに。

若かったのである。

◆ 外国に移住する自分と同年代の友達へプレゼントするならこれって本/シリーズ

「百人一首一夕話」 尾崎雅嘉・古川久

外国にいくなら、ということで。旧仮名遣いでよみづらい。当時の挿絵があって「日本にはこんなものもあったんだよ」と話のネタにはなるだろう、と思ったので。あとは岡本太郎の「壁を破る言葉」なんかが面白いかもしれないが、なんだか説教臭く感じられて勧められない。岡本太郎ではなくわたしが。

息抜きにちょっと開く本であれば詩集なんかがよいかもしれないが、わたしは詩歌に疎いので提案できない。残念なことである。

◆元気を出したい時に読む本/作家/ジャンル

そのときに「読め」と言ってきたもの

元気のない時に本屋へ行くとうるさく感じる時もあるが、生きるエネルギーを得たいと思う時がある。文字を読むというより画集を眺めたりすることがある。

◆もし自分がオーナーになったらこんな店にする!という妄想の本屋

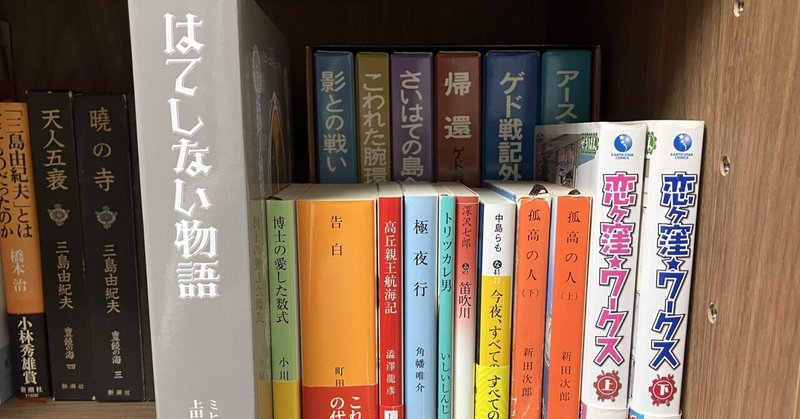

本棚はこんな感じですか。

・自然科学各分野の専門書

・こういう酒の本各種

・大判で写真がきれいな専門料理の本

・昭和から生き残っている児童文庫

・店頭の平積みはバイク雑誌と鉄道関係

信用できる本を置いておきたい、と思う。

古くなって時代に合わなくなるものは置かず、時代の価値観が変わったことによって違った魅力が発見できるもの、資料や学ぶ材料として立ち返ることが期待できるものだけを置きたい。そうなるとちょっとした古本屋のような感じかもしれない。

◆いま思いつく「オールタイムベスト10冊」

(お題/ジャンルは自由でかまいません)

・「恋ヶ窪ワークス」 せきはん(大森しんじ)

バイクの魅力が詰め込まれた漫画。バイクはわたしを日常と違う世界に連れて行ってくれる。本も同じような体験はできるけれども、バイクは五感で直接世界に触れるのだ。日常からいつのまに非日常へ、その境目を知らないうちに越えて人はふたつの世界を行ったり来たりする。それに気づいてしまったらもう、走らずにはいられない。

・「高丘親王航海記」 澁澤龍彦

昔、何度か読み返した。生への慈しみを書いた作品であり、さまざまな世界を知り尽くした澁澤がみずから作品を手がけるときに日本的・東洋的な抽斗をあけるのはおもしろい。「ねむり姫」は西洋的な話だろうと思ったら全く違っていた。

この作品の穏やかで幻想的な世界は彼が病床でみたものがヒントになっているのかもしれない。これと三島由紀夫の「暁の寺」の最初の一文がバンコクへ行ってみようと思ったきっかけだった。

・「告白」 町田康

河内十人斬りが題材になった、というのはよく知られた話であって、それを地元の言葉、地元のイントネーションで読み進められたことでリアリティが増したように思う。娯楽性と文学的なまなざしが渾然一体となったようなところもあるが、分離しているように見える部分もある。その濃淡は、人生というものの一貫性のなさを表現しているようでもあり、話はいつしか最後の一点に収斂していく。

・「はてしない物語」 ミヒャエル・エンデ

おとなになってから読んだ作品。子どもの時に読んでおけば、と思うところもあるけれども、おとなになってから読むとまたちがった魅力があると感じた作品。これを題材にした映画はみたことがあって、原作との違いがどれほどのものか知らなかった。おとなになってから立派な装丁のものがあることを知って欲しくなり手に入れた。

このなかの「色の砂漠 ゴアブ」〜「色のある死 グラオーグラマーン」の章が強く印象に残っている。この物語は本当にはてしない世界へ読み手を連れていってくれる。

・「トリツカレ男」 いしいしんじ

掌編の部類に入る作品。これも何度か読んでいる。すぐに読み切れる絵本のような作品。何かに取りつかれたらそれをやらざるを得ないジュゼッペをどうにも応援したくなる作品。おとなも子どもも夢中になってあっという間に読んでしまうだろう。ジュゼッペはいったいどうしていろんなことにトリツカレてしまうのか、と思うけれども、誰だって何かにトリツカレてるんじゃないかとも思う。それは夢中になれるということだし、ぼくらはみんな生きている、という実感につながる。

・「孤高の人」 新田次郎

登山家・加藤文太郎を題材にとったフィクション。フィクションであるために誇張されたり、話の筋が事実と違ったりすることで、作品そのものとは違うところでも有名になってしまった。新田次郎自身は、山を書く作家という評価に抵抗があったという他人の文章を見た覚えがあるが、彼の作品を読むと山に登りたくなると言われるのだから、やっぱり山を書く作家だったのだろう。作者は作中で加藤文太郎に「なぜ山へ行くのかという、きわめて平凡で、そして、きわめて回答のむずかしい問題」を考えさせている。新田自身が加藤文太郎に聞いてみたかったのではないだろうか。

・「今夜、すべてのバーで」 中島らも

中嶋らものような人は、字面どおり"無頼派"ではないかと思う。何も頼らず、頼ろうと思っても頼るものがない。自分一人なのに「派」と称して自嘲する。そんな絵が浮かぶ。

メディアを通してではあるがリアルタイムで接した迫力は忘れられない。得体の知れない破天荒な人なのに、突然本質的なことを言い出す。常人には持てない苦悩と娯楽の極端な振れ幅を行ったり来たりする生き様は、明晰な頭脳と強烈な劣等感が起点となっていた。

・「博士の愛した数式」 小川洋子

数学界隈からは「理系と文系との橋渡しだ」とか「数学の魅力を引き出してくれた」と手放しで賞賛された作品のようである。その一方で、学術界に籠る大人の説明の拙さはどうにかならないか、とも思う。

この作品については素人が読んでも数学の深淵さ、実体のない世界に潜む調和の美しさに触れられるという意味で、名作だな、と思う。なにより、できない、という事実を否定することがない。現実をあるがまま認めてそこから出発する、ある種のあたたかみを感じる。

映画にもなったようだが見ていない。やっぱりわたしは、本は本、映画は映画でええのやないかと思っている。

・「笛吹川」 深沢七郎

何の特別なことを書いたものでもない。それが作品として成り立っている。深沢七郎のえげつなさはそういうところにある。通常、ものを書くというのは、作者が造形した人物に一定量以上の情報を与えることで、その造形した人物が自律的に動き出す、という手法を採るのではないかと考える。この作品はそうではなくて、無作為に置かれた定点カメラに映る現象を文字で起こした、という印象を与える。そこでは特別なことは何も起こっていない。作品の中に、作者が一切介入しない。そういう不気味さがある。起こったことをそのまま記述する、という観点からするとある意味科学的でもある。

・「極夜行」 角幡唯介

ドキュメンタリー。読み手に未知の世界へ踏み込む体験をさせてくれる作品はいつの時代にも求められている。それがギリギリの体験であるほど読者はのめり込む。いま作品となっており、作者は現役で活躍しているのだから、作者は無事帰還したのである。そういう安心を保険にして読み進めるのはずるいのかもしれない。

未踏の地へ踏み込み、アクシデントに見舞われながらも当初の目的を遂行しようとすることで人が何を感じるのか。人としての原体験にまで思いを馳せることになるとは思ってもいなかった。これが女性探検家だったらまた違う視点を持ったのかも、と想像する。

こんなんでました。

10冊はそのときそのときで変わって、何度かやるうちに定まってくるようにも思います。

ハイ。