PA サウンド・システム・デザイン

授業のテキストと参考資料用に書き起こしております、

目次

更新情報

2024.2.24 追記 ケーブル巻について

2023.11.24 追記 CL/QL DanDuganオートミキサーについて

2023.11.23 追記 CL5 グループバスをつくりグループでミックス

2023.7.5追記

18.アウトプットの扱い

2023.7.6追記

18-1.マトリクスアウトについて

1.PA(パブリックアドレス)システムについて

PAシステムは、

音声や音楽を大規模な会場や公共の場所で効果的に伝達するためのシステムです。以下のトピックを学習することで、

PAシステムの理解を深めることができます。

1.

音響基礎知識: 音の基本的な概念や特性、音波の伝播、周波数、振幅、位相差、音圧レベルなどについて学ぶことが重要です。

これは物理ですから論理的な理解が必要です、

2.

PAシステムの構成要素: PAシステムはマイクロフォン、ミキサー、パワーアンプ、スピーカーなどの複数の構成要素で構成されます。それぞれの要素の役割や動作原理について学びましょう。

3.

マイクロフォンの種類: ダイナミックマイク、コンデンサーマイク、リボンマイクなど、さまざまな種類のマイクロフォンについて学習し、それぞれの特性や適切な使用方法を理解しましょう。

4.

ミキサーの操作: ミキサーは複数の音源を統合し、適切なバランスで混合するための装置です。ミキサーの基本的な機能や操作方法、入力チャンネル、エフェクトの使い方などを学ぶことが重要です。

5.

パワーアンプとスピーカー: パワーアンプはミキサーからの信号を増幅し、スピーカーに送る役割を果たします。異なるタイプのパワーアンプやスピーカーの特性や設置方法について学びましょう。

従来のアンプと最近のデジタルアンプがあります。

6.

音響空間の考慮: PAシステムを設置する会場や公共の場所の音響特性を理解し、反響やエコーの問題を回避するための方法を学びましょう。音響処理や適切なスピーカーの配置に関する知識も役立ちます。

7.

PAシステムのトラブルシューティング: マイクロフォンのフィードバック、ノイズ、バランスの問題など、PAシステムの一般的なトラブルの解決方法を学びましょう。

これらのトピックを学習することで、PAシステムの理解が深まり、適切な設計、運用、トラブルシューティングが可能となります。

また、実際のPAシステムの運用経験や専門家の指導も重要ですので、

実践的な経験も積むことをおすすめします。

デザインというのは

あの透きとおった風のような音、炎のような熱い風のような音、

心の底に響くような音、踊りだしたくなるような音を作ることかもしれない。

本気で音響を仕事にする、まずはケーブル巻きです。

これが出来ないと何時迄も現場に出れません、連れて行ってくれないです。

マイクケーブルは両端にキャノンコネクターがついています。

基本的にはXLR3-11C(メス)とXLR3-12C(オス)がついています

XLR3-11C(メス)側にマイクが繋がれます、XLR3-12C(オス)側が出力側になります。

マイクに繋ぐには

マイクケーブルの扱いの手順はマイクケーブルが巻かれているところから

XLR3-12C(オス)側を引き出してミキサー側に接続してケーブルを解きながら所定の場所まで引き回します、そしてマイクにXLR3-11C(メス)側を接続します。

ミキサー側と言ったのはマイクの出力先ですから、場合によってはステージのマイクコンセントだったり、マルチケーブルのコネクションボックスだったりします。

マイクから外す

マイクケーブルからマイクを外す、外した時に手に持っているのは

XLR3-11C(メス)から巻き始めます、巻き方は8の字巻きです、

ムービーを載せておきます。巻終わりはXLR3-12C(オス)になります。

これが正解です、このケーブルを次に使うときはXLR3-12C(オス)側から

使いますよね!

これが正しい扱いです!!

マイクケーブルの八の字巻きを図解しておきます。

2.音の物理特性

気温と音速の関係 周波数と波長

夏の野外では気温が30度以上になることも多い、この温度のとき、

低音のズンとくる60Hzの波長は5.83m(30℃の時)、20℃のときは5.728m

60Hzを効率よく鳴らすには6m間隔でLowBoxをセッティングすると効率的!

このことは随分前のメイヤーのセミナーで言ってましたね。

音の合成

100dBの音圧が出てるスピーカーを2台設置すると何dBになるのでしょうか?

音圧はエネルギーなので電力比で計算されます。

10log(2倍)=3(dB)

実際に音圧計で計測しても反射の影響がなければこのような値です。

ですからPAのセットを倍の量にしても3dBしか上がらないのです。

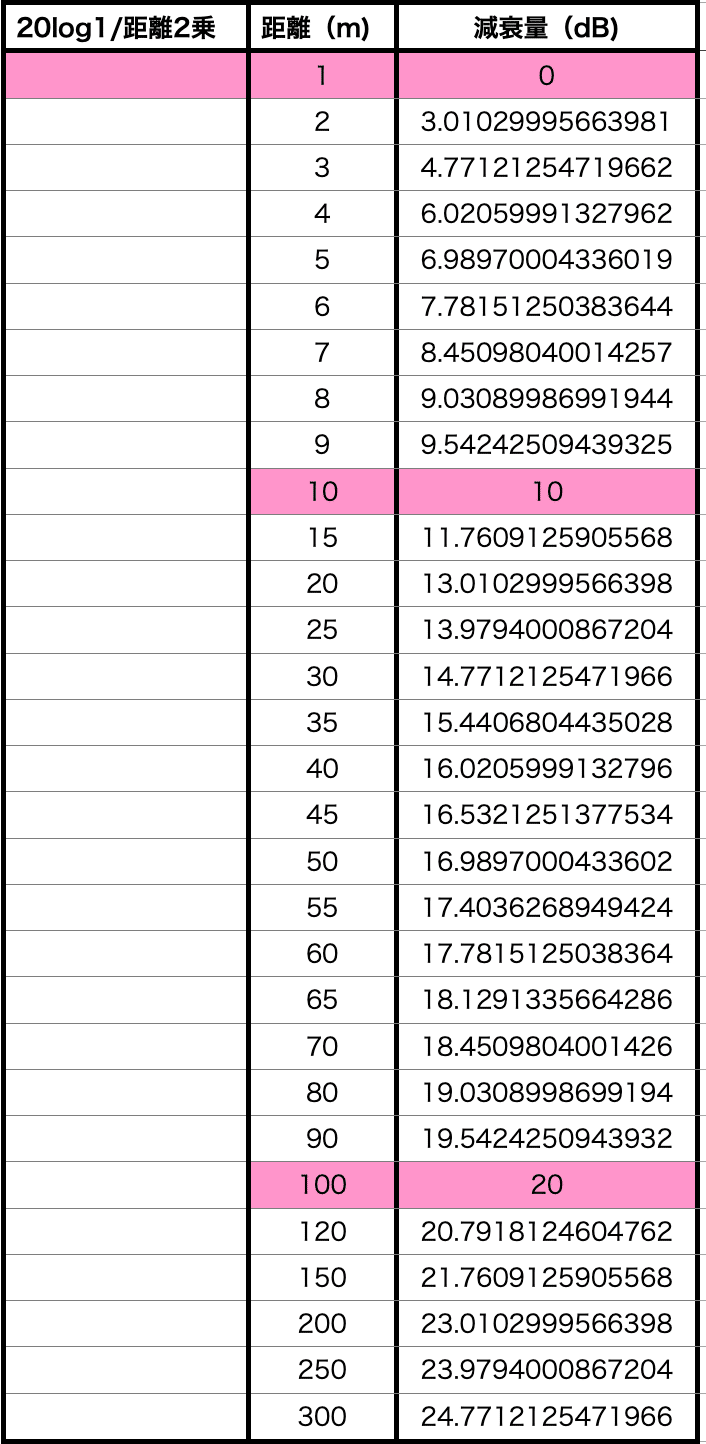

音の距離による減衰量

表計算ソフトウェア(例: Microsoft ExcelやApple Numbers)を使用して、

音の減衰量を計算するための関数を以下に示します。

前提条件:

セルA1には音源からの基準距離(r₀)が入力されているものとします。

セルB1には音源から測定点までの距離(r)が入力されているものとします。

セルC1には音源からの初期レベル(L₀)が入力されているものとします。

セルD1に以下の式を入力して、音の減衰量(ΔL)を計算します:

= C1 - 10 * LOG10(B1/A1)

この式では、LOG10関数を使用して対数を計算し、その結果を10倍しています。そして、初期レベル(L₀)からの減衰量(ΔL)を求めるために、計算結果を初期レベル(L₀)から引いています。

この関数をセルD1に入力すると、減衰量(ΔL)が自動的に計算されます。音源からの基準距離や測定点までの距離を変更すると、減衰量が自動的に更新されます。

コンデンサの場合Zc=1/(2πfC) C(Fファラド)

コイルの場合はZL=2πfL. L(Hヘンリー)

3.PAシステムの構成要素である各部の役割と動作原理

PAシステムの構成要素であるマイクロフォン、ミキサー、パワーアンプ、

スピーカーについて、それぞれの役割と基本的な動作原理を説明します。

マイクロフォン:

役割: 音声や音楽を音響信号に変換する役割を担います。

動作原理: マイクロフォンにはさまざまな種類がありますが、一般的には音による空気の振動によりマイクロフォン内部の振動素子(ダイアフラムとコイル)が揺れ動き、それによって電気信号が生成されます。この電気信号は音声信号として伝送されます。

*ちなみに初期のマイクロホンは金属板の間にカーボン(炭素)の粒子を詰めて、

音を受ける側の金属を薄くして、音声を受けカーボン粒子が振動し電気抵抗が変化することを利用していました。音が悪くなるとマイクを叩いてカーボンの粒子を整えてやると使えるようになっていました、いまだにマイクを叩いて喋り始める人がいますが、前世の記憶ですかね?

*カーボンマイクロホン

ここでマイクの出力について

マイクロフォンから発生する電圧はシュア-のSM57を例にしますと

1.周波数特性:Frequency response: 40 〜15,000 Hz

2.感度:-54.5dBV/Pa(1.9mV)

(1Pa=94.5dBSPL)

ここで電圧発生の元になるのが感度。

1パスカル(94.5デシベルの音に相当する音圧)の圧力がマイクに入力されると出力電圧は1ボルトに対してどれだけの大きさでと言う事です。

これは割合です。何%とか何割という!

デシベルですから基準の値に対してどれだけと言う事をデシベルという

表現を使います。

基準となる1ボルトに対してその出力が-54.5dBVの電圧が発生するという意味である

これらによると-54.5dBVとは1Vのつまり10の2.725乗分の1となる。

関数電卓で計算してみたら1.8836 ×10のマイナス3乗になった。

約1.88 mVとなる(mVは1/1000Vの単位)

ということで確かに-54.5dBVは約1.9 mVである。

音圧による発生電圧は騒音計を使って、騒音計の前で大きな声を出して音圧を計測(音圧) (発生電圧)(そのdB値)

94.5dB・・ 1.88mV(-54.5dBV)

100dB・・・ 3.55mV(-49dBV)

110dB・・・ 11mV(-39dBV)

120dB・・・ 35mV(-29dBV)

130dB・・・ 110mV(-19dBV)

**騒音計を使って、計測後、今度はマイクに向かって大きな声を出してミキサーのメータで確認してみよう!

どうでしょう大体ミキサーのゲイン目盛りと合いませんか?

ラインレベルとは?

ラインレベル信号は約1ボルトで、

これはマイクレベル信号の約1000倍の強さになります。

そのため、ラインレベルの信号がマイクと同じ入力装置に入れる事はできません。通常はエレキギターの出力やCDプレイヤー、パソコンの出力などマイク入力に入れないでください。

そこで、通常は入力の信号をを調整できるようになっています、

そうでない機種もありますので使用する機材についても調べておく

必要が有ります。

ラインレベルの信号はマイクと同じレベルに合わせる必要があるので、

GAIN(ゲイン)、PAD(パッド)、ATT(アッテネーター)という

信号を調整できるもので適正レベルに調整して使います.

出力レベル

-10 dBV、一般機器用(MP3やDVDプレーヤーなど)

+4 dBu、プロ機器用(ミキサー卓やシグナルプロセッサーなど)

ミキサー:

役割: 複数の音源(マイクロフォン、楽器、再生機器など)からの音響信号を受け取り、調整・混合する役割を担います。

動作原理: ミキサーは複数の入力チャンネルを持ち、各チャンネルの音量(ゲイン)、音色(イコライザー)、エフェクトなどを調整することができます。また、ミキサーはそれぞれの入力チャンネルからの信号を統合し、マスターアウトプットに送ることで混合された音響信号を出力します。

ミキサーの各部の名称 フロントパネル面

ミキサーの各部の名称 リアパネル面

ミキサーの出力はスピーカーを鳴らすほどの出力は出ないのです、

そこで、スピーカーを鳴らすためにパワーアンプが要ります。

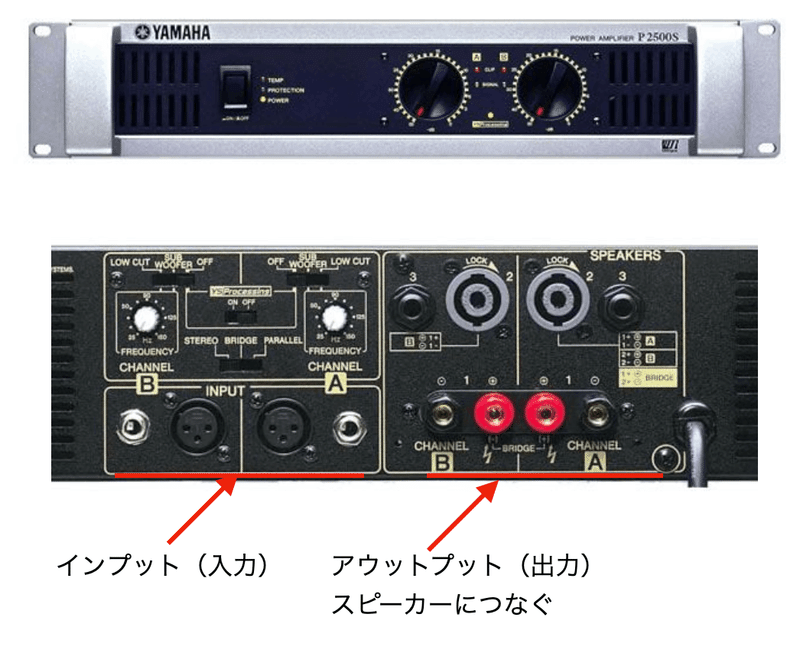

パワーアンプ:

役割: ミキサーからの音響信号を増幅し、十分な電力を持った信号に変換する役割を担います。

動作原理: パワーアンプは低電力の音響信号を増幅することで、スピーカーを駆動します。一般的に、パワーアンプはアナログまたはデジタル技術を使用して信号を増幅し、適切な電力レベルに調整します。

近年デジタル技術と共にかなり進化しています。

スピーカー:

役割: パワーアンプからの増幅された音響信号を音波に変換して出力します。

動作原理: スピーカーは電気エネルギーを振動エネルギーに変換する機構です。

音響信号がスピーカーの振動素子(コイルや振動板)に入力されると、

磁場とコイルの相互作用により入力に応じた振動が生じ、それによって振動板から

音波が発生します。発生した音波をそのまま空気中に拡散するものや、

ホーン形状のもので方向性を持たせて空気中に放出するものがあります。

これらの構成要素が連携して、音声や音楽を収集、調整、増幅し、

スピーカーを通じて再生することで、

PAシステムは音の拡声や再生を実現します。

グランドスタック、ラインアレーの形があります

グランドスタック(Ground Stack)

グランドスタック(Ground Stack)は、音響システムの一形態であり、主にライブコンサートやイベントなどで使用される大規模なPA(パブリックアドレス)システムの設置方法の一つです。

グランドスタックでは、複数のスピーカーキャビネット(スピーカーボックス)を地面に直接積み上げて配置します。これにより、スピーカーシステム全体が地面に対して垂直に積み重なる形状となります。スピーカーキャビネットは通常、広い周波数範囲をカバーするように設計されたユニットを含んでいます。

グランドスタックの利点は、設置の容易さと柔軟性にあります。スピーカーキャビネットを地面に直接積み上げるため、特別なフライングフレームや吊り下げ機材を使用せずに設置できます。このため、設営や撤去が比較的迅速に行えるため、短期間でのイベントや場所の移動が頻繁に行われる場合に適しています。

一方で、グランドスタックはスピーカーシステムを地面に直接積み上げるため、地面との間に十分な距離が確保できない場合や、反射や共鳴が生じる可能性がある場合には、音響効果に影響を与えることがあります。また、スピーカーの高さや角度の調整が制限される場合もあります。

したがって、環境や会場の特性、目的に応じて、グランドスタックの使用が適しているかどうかを検討する必要があります。専門の音響エンジニアやイベントプロデューサーは、会場の形状や音響特性、観客席の配置などを考慮しながら、最適なPAシステムの設計と配置方法を決定します。

なお、グランドスタックは一般的に大規模な音響イベントで使用されますが、小規模な会場やイベントでも利用されることがあります。

ラインアレー(Line Array)

ラインアレー(Line Array)は、音響システムの一形態であり、

主に大規模なイベントやライブコンサートなどで使用される音響設備です。

PA(パブリックアドレス)の一種として広く使われています。

ラインアレーは、複数のスピーカーユニットを直線状に配置したアレイ(列)を

形成します。スピーカーユニットは通常、高音域から低音域までの広い周波数範囲をカバーするように設計されています。複数のスピーカーユニットが連携して

音を出すことで、広い範囲に均一な音響効果を提供することが可能です。

ラインアレーの特徴的な点は、指向性(ダイレクティビティ)の制御です。

通常、ラインアレーは縦長の形状をしており、スピーカーユニットが密集して配置されています。これにより、音波の干渉や干渉効果を利用して、狙った方向への音の集中や拡散を制御することができます。これにより、遠くの観客席でもクリアな音を届けることができます。 また、ラインアレーはスピーカーユニットの数を増減させることで、出力レベルやカバレッジ(音の届く範囲)の調整が可能です。

大規模な会場や野外で使用する場合、複数のラインアレーシステムを組み合わせることで、より広範囲な音響カバレッジを実現することができます。

ラインアレーは、大規模な音響イベントにおいて一般的に使用されるため、高い出力能力や優れた指向性制御が求められます。音響エンジニアやイベントプロデューサーは、会場の形状や特性、観客席の配置などを考慮しながら、

最適なラインアレーシステムの設計と配置を行います。

なお、ラインアレーはPAシステムの一形態であるため、音声や音楽の増幅や再生だけでなく、公共の放送やアナウンスなどの用途にも使用されます。

4.PAシステムにおけるマイクの種類と適切な使用法

以下に一般的なマイクの種類とその使用法の一例を挙げます。

4-1.ダイナミックマイク

・特徴: 高い耐久性と耐音圧性を持ち、広い周波数応答範囲をカバーします。

また、比較的低価格で入手しやすいです。

・使用法: ライブ音楽のボーカルや楽器のマイク、スピーチやプレゼンテーションのためのパフォーマンスマイクとして一般的に使用されます。

4-2.コンデンサーマイク

・特徴: 高い感度と広い周波数応答範囲を持ち、繊細な音のニュアンスを捉えることができます。ファンタム等、外部電源が必要な場合があります。

・使用法: スタジオ録音や音楽制作、劇場や会議室での高品質な録音や放送に適しています。

4-3.ラベリアマイク(ピンマイク)

・特徴: マイクが衣服に固定されるため、ハンズフリーの操作が可能です。小型で目立ちにくく、自由な動きができます。

・使用法: プレゼンテーション、舞台演劇、動画制作など、移動しながらマイクを使用する必要がある場面に適しています。口元に近くセットできるヘッドセットのものもある

4-4.ワイヤレスマイク

・特徴: ケーブルに制約されずに自由な移動が可能な無線方式のマイクです。ハンドヘルド型やヘッドセット型、ボディパック型があります。

・使用法: ステージパフォーマンス、プレゼンテーション、講義など、動きながら音声を伝える必要がある場面で利用されます。

4-5.マイクの選択

マイクの選択は、使用環境や目的によって異なります。

音源の特性を考慮してマイクを選びます。ボーカル、楽器、講演など、

どのような音源を扱うかによってマイクの特性を見極めながら選定します。

個性のあるマイクも面白いですね、扱いにくいのも楽しみです。

マイクの指向性を適切に選択します。単一指向性(カーディオイド)や広範囲の音源(オムニ)など、環境や音響状況に合わせて指向性を調整します。

5.DI (ディーアイ) について

PA(Public Address)システムにおいて、DI(Direct Injection)ボックスは重要な役割を果たします。以下にDIボックスの概要とPAでの使用方法について

説明します。

DIボックスは、楽器やオーディオ機器のアンバランスな信号をバランスな信号に変換するために使用されます。アンバランスな信号は、通常、楽器の出力やラインレベルのオーディオ機器から得られますが、バランスな信号は長いケーブル距離を伝送する際にノイズや干渉を抑えるために重要です。

以下に、DIボックスの主な役割とPAでの使用方法について説明します。

5-1.アンバランスからバランスへの変換

DIボックスは、楽器やオーディオ機器からのアンバランスな信号(一般的には1/4インチのフォンプラグ)をバランスな信号(一般的にはXLRコネクタ)に変換します。これにより、信号のノイズや干渉を低減し、長い距離での信号伝送をよりクリアな状態で実現します。

5-2.グラウンドループの回避

DIボックスにはグラウンドリフトスイッチと呼ばれる機能が備わっている場合があります。グラウンドループは、機器間の接地の違いによって生じるノイズの原因となります。グラウンドリフトスイッチを使用することで、グラウンドループを回避し、ノイズの問題を解決することができます。

5-3.レベル調整

DIボックスには、入力信号や出力のレベルを調整するゲイン(レベル)

コントロールが備わっている場合があります。これにより、

適切な信号レベルを調整し、PAシステムに最適な音量を提供します。

5-4.グラウンドリフト/パッドスイッチ

DIボックスには、グラウンドリフトやパッドと呼ばれるスイッチが備わっている

場合があります。グラウンドリフトスイッチは、グラウンドループの問題を

解決するために使用され、パッドスイッチは入力信号のレベルを下げるために使用されます。

DIは機種によって機能や音が異なります、いろんなスイッチが付いています、

各々の機種による機能を確実に理解して、知識を高めて現場での対応能力を

上げておきましょう。

DIボックスは、楽器(ギター、ベース、キーボードなど)や

オーディオ機器(CDプレーヤー、ラインレベル出力など)をPAシステムに接続する際に使用されます。一般的に、楽器の出力はアンバランスな信号であるため、DIボックスを使用してバランスな信号に変換し、ノイズや干渉を最小限に抑えた

クリアなオーディオ信号をPAシステムに供給します。

注意点として、DIボックスを適切に使用するためには、

DIボックスの適切なインピーダンスマッチングや信号レベル調整が必要です。

また、DIボックスの品質や機能は異なる場合があるため、

信頼性の高いDIボックスを選ぶことも重要です。

5-5.DIを実際に使う場合

1.楽器のライン出力をDIの入力に入れるDIの出力をPAやレコーディングに送る。

この形はA/Gやキーボードの出力を受ける時に使う

2.Bassの出力をDIのinに入れる、パラアウトやスルーからベースアンプ入力に接続

2-1.Bassの場合DI出力からの音とBassアンプからの音の位相に注意する、

DI出力が逆相の場合が多いで、必ず確認しておきましょう。

2-2.Bassだけではないのですが

Bassやギター → エフェクターやプリアンプ → 楽器アンプのインプットではなくリターン入力に入れるミュージシャンもいます。これは自分の作った音を

ダイレクトに聞きたいと言うことです、楽器アンプのヘッドアンプを

使わないと言うことです、

6.マイクスタンド

マイクスタンドについてもマイクホルダーとの関係で変換ネジが必要な場合があります。変換ネジとマイクスタンドの関係についてもステージマンの時代は大事な知識です。

7.PAシステムのオーディオネットワーク

PAシステムにおいて、DANTE(Digital Audio Network Through Ethernet)を

使用した信号伝達方法が広く利用されています。

DANTEはオーディオデータをイーサネットネットワーク経由で伝送するための

プロトコルであり、高品質かつ柔軟なオーディオネットワーキングソリューションを提供します。

DANTEを使用した信号伝達の主な利点は次のとおりです。

7-1.高品質なオーディオ伝送

DANTEは24ビット/48 kHz〜32ビット/96KHzの高解像度オーディオ伝送が可能であり、ロスレスなデジタルオーディオ品質を実現します。音声のクリアさや正確性が保たれるため、高度なオーディオプロダクションやライブイベントに適しています。

7-2.低遅延(レイテンシー)

DANTEは極めて低遅延のオーディオ伝送を実現します。これにより、リアルタイムのオーディオ処理やミキシングが可能となります。音声と映像の同期が重要な場面やミュージシャン間のリアルタイムな演奏共有など、タイムクリティカルな要件にも対応できます。

7-3.柔軟なネットワーク構築

DANTEはイーサネットネットワークを使用してオーディオデバイスを接続するため、ネットワークインフラストラクチャを活用した柔軟な構成が可能です。複数のオーディオデバイスを容易に接続し、オーディオルーティングやパッチングを効率的に行うことができます。

7-4.スケーラビリティ(拡張性)

DANTEはネットワークベースのアーキテクチャを採用しているため、システムのスケーラビリティに優れています。必要に応じてオーディオデバイスを追加し、ネットワーク内での信号伝達を容易に拡張できます。大規模なPAシステムや複数の会場をカバーするシステムに適しています。

7-5.DANTEを使用する場合

DANTE対応のオーディオデバイス(ミキサー、マイクプリアンプ、スピーカーなど)を使用し、DANTEネットワークスイッチを介して接続します。DANTEコントローラーソフトウェアを使用してオーディオルーティングやデバイスの設定を

行い、信号の送受信や制御を行います。

DANTEは業界標準のオーディオネットワーキングソリューションであり、

多くのPAシステムやライブサウンド環境で広く採用されています。

DANTEで今では普通にできるライブのマルチトラックレコーディングも

バーチャルサウンドカードをPCやMacにインストールしてPro Toolsや

Logic Proで簡単にレコーディングできるようになったのは画期的で驚きでした。

同時にマルチトラックレコーダーが市場から消えていきました。

目次

8.PAシステムにおけるミキサーの使い方

入力ソースの接続: マイク、楽器、再生機器などの音源をミキサーに接続します。各入力チャンネルに対応する入力ジャックやXLRコネクタを使用して接続します。

ゲイン設定: 各入力チャンネルのゲイン(音量)を設定します。ゲインノブを調整して、適切なレベルになるようにします。ゲインが過剰な場合は歪みが生じるため、音量メーターやクリッピングインジケーターを確認しながら調整します。

イコライザーの設定: 各入力チャンネルにはイコライザー(EQ)が備わっています。トーン(低音、中音、高音)を調整することで、音のバランスやクリアさを調整します。好みや環境に応じてイコライザーを調整しましょう。

エフェクトの適用: ミキサーにはリバーブ、ディレイ、コーラスなどのエフェクトを適用することができます。エフェクトセクションを使って、音に空間感やエフェクトを加えることができます。適切なエフェクトレベルやタイプを選択し、必要に応じて調整します。

パンニングの設定: パンニングは、音源をステレオフィールド内で左右に配置する方法です。ステレオミキシングでは、各入力チャンネルのパンニングノブを使用して、音源の位置を調整します。

モニターミックスの設定: モニターミックスは、ステージ上のパフォーマーが自分自身や他の音源を聴くためのミックスです。モニターアウトプットを使用して、モニタースピーカーやイヤホンモニターに接続します。各入力チャンネルのモニターレベルを調整して、パフォーマーが必要な音量とバランスを得られるようにします。

マスターレベルの調整: 最終的な出力レベルを調整するために、マスターフェーダーやマスターレベルコントロールを使用します。PAシステムの出力レベルを調整し、適切な音量を確保します。

これらの基本的な手順を踏むことで、ミキサーを適切に使用して音源を調整し、バランスの取れた音響出力を実現することができます。実際のミキサーモデルによっては、さらに詳細な機能や設定がありますので、取扱説明書を参照することも重要です。

目次

9.PAシステムにおけるアンプ(パワーアンプ)

アンプは、ミキサーからの低電圧の信号を増幅し、スピーカーに駆動信号として送る役割を果たします。以下にアンプの役割と機能について説明します。

ミキサーからの出力信号は0dB前後なので電圧では1ボルト前後の電圧です、これを100ボルト近くまで増幅していきます。

1. 信号増幅

アンプは、マイクや楽器などの音源からの低電圧の音響信号を増幅します。増幅することで、スピーカーに駆動信号として送るために必要な電力レベルにまで信号を引き上げます。

2.出力パワー

アンプは、出力パワーとして表される能力を持っています。出力パワーは、スピーカーを適切に駆動し、必要な音量や音圧を実現するために重要な要素です。PAシステムの規模や使用環境に応じて、適切な出力パワーのアンプを選択する必要があります。

3.インピーダンスマッチング

アンプは、音源の出力インピーダンス(交流抵抗値)とスピーカーの入力インピーダンスを適切にマッチングする役割も果たします。

インピーダンスマッチングを適切に行うことで、信号の効率的な伝達と

音質の最適化が可能になります。

スピーカーには公称インピーダンスが8Ω(オーム)、16Ω、4Ω等あります、

並列(パラレル)に使うとインピーダンスは半分になります、

直列(シリーズ)に使うと倍になります。

公称インピーダンス インピーダンス(交流抵抗値)

スピーカーのインピーダンスは周波数によって変化する特性をもつため、その代表値として用いる値。 スピーカーなどの音響機器では、f0以上の周波数で、インピーダンスが最も小さくなった値を公称インピーダンスと定める。

4.プロテクション機能

アンプには、スピーカーやアンプ自体を保護するためのプロテクション機能が備わっている場合があります。過熱保護、ショートサーキット保護、クリッピング保護などの機能があり、安全性と信頼性を確保します。

大音量で長時間の運用ではスピーカーのボイスコイルが熱で焼き切れたり、

ショートした時のアンプを守るプロテクション機能(保護回路)です。

5.コントロールオプション

最近のアンプには、イコライザーやゲイン調整、フィルター設定、リミッター等の音の調整やカスタマイズが可能なコントロールオプションが備わっている

場合があります。

これにより、出力音の調整や周波数特性の補正が行えます。

PAシステムにおけるアンプは、スピーカーの駆動力と音響パフォーマンスに

大きな影響を与えます。適切な出力パワーやインピーダンスマッチング、

プロテクション機能の確保に加え、アンプの品質と信頼性を考慮して選択することが重要です。

目次

10.PAシステムの一般的なトラブルの解決方法について

1.マイクロフォンのフィードバック(ハウリング)

・マイクロフォンとスピーカーの位置を変えてみて、フィードバックが起きにくくなるか試してみてください。

・イコライザーやフィルターを使用してフィードバック周波数を減らすことができます。

・マイクロフォンのゲイン(感度)を調整し、フィードバックの発生しにくいレベルに設定します。

2.ノイズの問題

・音源とミキサーの接続を確認し、ケーブルが正しく挿入されていることを確認します。

・グラウンドループの問題がある場合は、アースリフト(グラウンドリフト)アダプターを使用してノイズを除去します。

・マイクロフォンケーブルが他の電源ケーブルや電気機器とクロストークしていないか確認します。

・マイクロホンケーブルのアース線(グランドライン)の断線やホットまたはコールド側の断線がある場合の音の違いで判るとトラブル解決も早くなります。

3.LRバランスの問題

・ミキサーの各チャンネルのゲインとパンニング(左右のバランス)を調整し、音のバランスを整えます。

・スピーカーの配置や向きを調整し、均一な音響カバレッジを確保します。

4.入力信号の問題

・マイクロフォンや音源のケーブルが正常に接続されていることを確認します。

・マイクロフォンや音源の設定(音量、イコライザー、エフェクトなど)を確認し、適切に設定されているか確認します。

5.スピーカーの問題

・スピーカーケーブルが正しく接続されていることを確認します。

・低域・中域・高域のセクションの音が間違いないかの確認

・各スピーカーとの位相の合致のチェック

・音がスムーズであるか、ボイスコイルが擦れている様子がないかチェック

・スピーカーの故障をチェックするために、他のスピーカーと入れ替えてみることも必要になる。

6.ミキサーの設定の問題

・ミキサーの各チャンネルのパッチング

・ミキサーの各チャンネルのHPFのセッティング

・ミキサーの各チャンネルのゲイン、EQ、COMPの設定を確認し、適切に調整。

・バスのルーティングとセッティング

・マトリクスのセッティング

・VCAやDCAのセッティング

・出力モニターのメーターの確認とPFL.AFLでのヘッドフォンによる確認

・無音時のノイズのレベルが許容範囲かの判断もトータルのS/Nに関係してくる。

最近はデジタルミキサーですからレベルオーバーについてはシビアです、

アナログミキサーの時代のようにバンバン降らせた方がパワー感があって良い、

とかありませんから、慎重にレベル配分を考えましょう。

これらは一般的なトラブルシューティングの手順ですが、トラブルの種類や具体的な状況によって対処方法が異なる場合もあります。また、PAシステムのメーカーやモデルによっても異なる設定やトラブルシューティング方法が存在するため、関連するマニュアルや専門家のアドバイスを参考にすることも重要です。

回線表のベースになるものを置いておきます。

ステージプロット用のパーツをPages版

ステージプロット用のパーツをイラレ版

まずはプランが書けてスタッフが読めることが大事です、

ミスが起きないようなプランを心がける必要があります。

ミスが起きないためには何を重要視するか、誤解の起きないプラン

わかりやすい図解や表組みを考えていきましょう。

書き方を習得するための時間が必要かも、ではプランを書いてみましょう。

11.PAミキサーでボーカルに合わせた調整方法

PAミキサーでボーカルに合わせたインプットレベル調整を行うには、

ここから始まります、これが全ての基準となります。

この手順を参考にしてください。

まずは自分の声でSM58などのボーカル用マイクで声を出します、

オンマイクで大きい声を出してみます、結構大きい声でチェックします。

この時はまだスピーカーから音を出さないで、ヘッドホンでそのマイクの入力チャンネルのPFLを聞いておきます。

マイクを手で囲って大きい声でマイクに入力していきます。

ゲイン調整ツマミを調整してPFLを見ながらレベルオーバーしない

領域に設定します、これでどんな

大きな声のボーカリストが来ても歪まないように出来ます、あと

声の小さいボーカリストが来た場合についても調整していきます、この場合はフィードバックによるハウリングに注意しながらゲイン調整レベルを上げていきます。

HPFも150Hz位から200Hzまで必要になるかも、時間があればステージの真ん中でスタンドに立てたボーカルマイクでハウリングポイントを探して、ハウリングポイントの周波数をスピーカーチューニング用のGEQで減衰させておきます、

-3〜-4dBを目安にしておきましょう。場合によっては-6dbくらいにすることも

ありますが出来るだけ補正量は少なくするようにしていきましょう。

この後にボーカル用のモニタースピーカーとの調整も必要ですね、

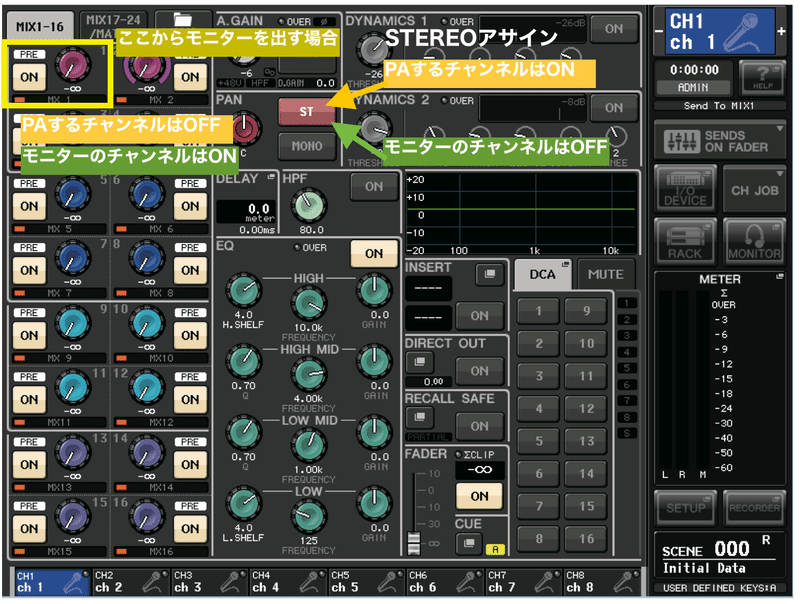

チャンネル分岐

PA側からのコントロールの場合(卓返し)、モニター専用のフェーダーを作ると

いいですね、これをチャンネル分岐と呼んでいます。

ボーカルチャンネルの横にボーカルと同じ信号を入れます、分岐です、

これをモニター専用チャンネルとします、

こちらのフェーダーはPAのマスターから音が出ないようにします。

具体的にはSTEREOにアサインしない(出さない)で

モニター用のバス(AUXやSEND、MIX)から出します。

PAするボーカル用のフェーダーはSTEREOにアサインしますが、

モニター用バスからは音を出さないでおきます。

これでモニター専用のチャンネルができます。これでPAとモニターを別々に

コントロールすることができます。

まずは現場に出る前に実験してみましょう。

では、まず

ゲインの設定: マイクのゲイン(音量)を調整します。ゲインノブやプリアンプなどを使用して、マイクの入力レベルが適切な範囲になるように調整します。ゲインが高すぎると歪みやフィードバックの原因になり、低すぎるとボーカルが聞こえにくくなる可能性があります。CL5などのミキサーでは分岐したチャンネルのゲインは同じになります。 ステージボックス(Rio)前で分岐という方法も効果的です。試してみましょう

EQの調整: PAミキサーにはイコライザ(EQ)が備わっており、周波数帯域ごとに音の特性を調整することができます。ボーカルに最適な音を出すために、中域と高域の帯域を調整することが一般的です。中域をやや強調することでボーカルのクリアさや存在感を引き立てることができます。ただし最初から設定や操作するのではなく、出てきた音を聞きながら調整していきましょう。マイクやスピーカーの組み合わせで音も変わります、メインシステムのチューニングも含めて考えていきましょう。

コンプレッションの設定: コンプレッサーを使用して、ボーカルのダイナミクス(音の強弱の範囲)を制御します。コンプレッサーは、音量の急激な変化を緩和し、ボーカルが安定して出力されるよう、適切なスレッショルド、レシオ、アタックタイム、リリース時間、メイクアップなどを設定して、ボーカルのバランスと一貫性を調整します。

エフェクトの追加: 必要に応じて、リバーブやディレイなどのエフェクトを追加することができます。これにより、ボーカルに空間感や奥行きを与えることができます。エフェクトの設定は好みや音響環境によって異なる場合がありますので、調整しながらボーカリストと相談しましょう。エフェクトはインサートでのセッティングではなくセンドリターンでセッティングしましょう。

これらの手順は一般的な調整方法ですが、実際の環境やボーカリストの好みによって調整が異なる場合があります。また、PAシステムの具体的な機種によっても

操作方法が異なる場合があるので、機器のマニュアルやメーカーのガイドラインを参照することもおすすめです。

12.ボーカルのモニターについて

ボーカルのモニターを足下に置く場合、以下の注意点に留意することが重要です。

12-1.フィードバックのリスク:

ボーカルモニターを足下に置くと、音が直接マイクに戻りやすくなり、フィードバック(音がループしてしまう現象)が発生する可能性があります。フィードバックを最小限に抑えるために、モニターの位置や角度を調整し、マイクとの相対的な位置関係に注意しましょう。

12-2.音の聴こえ方の変化:

足下に置かれたモニターは、ボーカルパフォーマンスの聴こえ方に影響を与える可能性があります。足元にあるため、音の直接的な到達距離や反射パスが変化することによって、音質やバランスが変わる(位相の変化)ことがあります。このため、実際のパフォーマンス状況に合わせて、モニターの位置や音量、位相を微調整する必要があります。

12-3.モニターの向きと角度:

ボーカルモニターを足下に置く場合、モニターの向きと角度にも注意が必要です。モニターのスピーカーがボーカルパフォーマーに向けられていることを確認し、音が正しく伝わるように調整しましょう。また、モニターの角度を微調整して、ボーカルパフォーマーが音を聴きやすい位置になるようにします。

フェードバックのピーキーなところを作らない、これを避けるために三角形のピークをセンターに作らないのです。判るかな?

現場で質問し実際に見ると理解できます。

12-4.パフォーマンススペースの制約:

ボーカルモニターを足下に置く場合、ステージやパフォーマンススペースの制約によっては、十分なスペースが確保できない場合があります。他の機器やパフォーマーとの干渉を避けるために、適切な配置を検討しましょう。

これらの注意点を考慮しながら、ボーカルモニターを足下に置く場合でも、

フィードバックのリスクを最小限に抑えつつ、ボーカルパフォーマーが自信を

持ってパフォーマンスを行えるように配慮しましょう。

12-5.フィードバックに関しての考察

各セクションについても音の回り込みや音の反射を考慮していきましょう。

フィードバックによるハウリングを起こしている周波数を知覚する技能を

早く覚えましょう。これにはコツのようなものはなく、

フィードバックの理解と経験をもとに知覚することです。

ボンツク低音は125Hz,250Hz辺りにありAの音付近は400Hz、

これの倍音の800Hz、またこれの倍音に当たる1.6KHz付近だったりします。

ハウリングする周波数はマイクとモニタースピーカーの距離も関係して

いるようです、ちなみに160cmの背丈だとモニタースピーカーとマイクの

距離が1.7m位になり、音の物理特性を参照

1.7mの1波長は200Hzになり、これの1/2波長は400Hzとなり、

1/4波長は800Hzと1/8波長は1.6KHzになります。この関係性は共振周波数として考えられると思います。もちろんこれだけでなく

気温や口腔内の共鳴、反射もあり複雑な状態ですが、低い周波数での基本周波数は

ここにあると思います。

12-5-1. まずは実験していきましょう。

モニター信号の回路のアウト信号をアナログのイコライザーのインプットに接続し

イコライザーのアウトプットをアンプのインプットに繋いでハウリングを手元のイコライザーでコントロールしてみましょう、次の段階ではWiFi接続のiPadでリモート出来るといいですね!

**RioのモニターチャンネルからEQにINに繋ぎOUTをパワーアンプに送りパワーアンプのINに繋ぎます、パワーアンプのOUTからモニタースピーカーに繋がってるのを確認します。

モニターについては理解できましたか、倍音で関係していることも解れば、

解決も近いですね!

続いて位相の問題についても考えて下さい、マイクの位相、モニタースピーカーの位相、ハウススピーカーとの関係での位相も考慮に入れて下さい。

これは会場の大きさや構造によって異なってきます、この事をさりげなくチェックしておくことも大事です、楽器に関してもE.BassなどはDI経由の音声信号とBassアンプのスピーカーからの音の位相差は気になります、

DIが逆相の場合も多いですが、ピックアップの出力次第ですから、チェックは必要

またLine出力とAir(生音)をひろう場合も同じですね、

変わったところではWL PinMicとハンドマイクを同時に使うシチエーションについても歌手のパフォーマンスのお芝居から歌に移動する時など位相の合ってないマイクだとどうなりますか?

これは先日、実験したように変化を感じる事ができるくらいの問題です。

これは実際に体験してみないとその効果については理解しにくいかもしれません。

12-5-1-a. 大事なのはコミュニケーション

あと大事なのはコミュニケーションです、モニターに関しても

演奏者やパフォーマーの思い、感じてることを共感できることが大事です、

共感する事が出来、実現する技量がないと信頼関係は構築できないでしょう。

ステージマン、モニターマン、ハウスオペレーター、どのポジションでも

常に人との信頼関係を作れるような人物を目指して、いつもハッピーでいる事、

その為には何が大事ですか?

信頼関係はどうやって作りますか?どうやったら信頼関係が崩れますか?

もう既に知っているはずですよね、覚悟を決めましょう。

これは全てのポジションに言えることですが演奏者パフォーマーと意思の疎通が

取れること、は大事な要素です。その日最初にあったらまずは挨拶です。

自分から名乗ること、

ステージ担当の○○です、いつでも声かけて下さい。よろしくお願いします。

モニター担当の○○です、よろしくお願いします、なんでも言って下さい。

PA担当の○○です、今日1日よろしくお願いします。

レコーディングと収録担当の○○です、よろしくお願いします。

もちろん舞監(舞台監督)とかステージマネージャーは挨拶は済んでいるはず。

これをしないで何かを始めるのはおかしいです。大丈夫ですか、やって下さい!

これでモヤモヤのないスッキリした現場になります。

13.バンドのモニターに何を求められているか

バンドによって多少は異なりますが、前に人は後ろの音が欲しい、後ろの人は前の音が欲しい、左の人は右側の音が欲しい、右側の人は左の音が欲しい。

これが基本です、ではバンドマンのポジションから考えてみしょう。

Drs

Bass、自分のKick、SN、Pf、Grr、そしてVoc

SN,HHでハウリングをしないようなセッティングが必要です。

Bass

DrsのKick、SN、HH、Gtr、Voc 自分の音(Bass)は返さない。

BassにBassの音を返すとステージ上で音が溢れてしまい、混乱します。

この辺りはバンドとのコミュニケーションで理由を説明しておかないと、

不満が出るかもしれない。Bassは演奏に支障がない範囲で音量を確保すべきです

楽器からの音が小さいとマイクには他の楽器の音が被ってきて明瞭度が

悪くなります。だいたいはDIのLineでもらう事が多いです。

Gtr

DrsのKick,SN,HH,とBass, Voc 自分の音(Gtr)は返さない。

GtrにGtrの音を返すとステージ上で音が溢れてしまい混乱します。

この辺りはバンドとのコミュニケーションで理由を説明しておかないと、

不満が出るかもしれない。Gtrも演奏が支障なく出来る音量を確保すべきです

Gtrアンプのドライブ感はそれなりになっていないと出てこないですね。

おおむね電気楽器の音量ですが、PAなしでバンドのアンサンブルが確保できる

音量が必要です。

Key Pf

自分の音(Key,Pf)とBass,Kick,SN,HH,Gtr, Voc

A/Pf(アコースティック・ピアノ)の場合はハウリングしない工夫も必要です。

PAとは別に モニター専用のマイクとか色々な対策を考えましょう。

Voc

自分の声(Voc) KeyPf,Bass,Kick

コーラスがある時はコーラスが聞こえハモリがわかる感じに

なるようにしましょう。モニターにリバーブを要求される場合もあります。

14.バンドのモニタースピーカーの配置

モニターミキサーは

各モニタースピーカーと自分のモニタースピーカーの音量を揃えて

合わせておきましょう、

同じ音量でモニターしていないと聞こえないことや、出過ぎてることの判断ができません、また自分のモニターの音だけを頼りにしては、判断を誤ります。各セクションは自分の音、周りの音とモニタースピーカーの音を聞いているわけですから、かなり違います。この差は何かを把握してください、

この差を確認し覚える為に、各セクションに実際に行き、演奏者のポジションでどのように聞こえているかを必ず確認して、声をかけ「モニター大丈夫?」とか

演奏者とのコミュニケーションをとって下さい。

うわべだけの言葉でなくハートを感じるアクションをしましょう!

ここまで出来ると安心です。

15.モニターミックスのミキサーセッティング

モニターミックスのミキサーのレイアウトのガイドラインを下の図を

参照して下さい。

動作確認とモニタースピーカーとモニモニのキャリブレーションをとって

センズオン操作に慣れておきましょう。

バンドごとにシーンをセッティングするとは思いますが、バンドチェンジの時に音を出さない配慮をしておきましょう、muteで対応しましょう。

シーンメモリはリハ終わりでセットしないと、ある意味大変です。

バンドの音出し前に組んでしまうと、バンドごとのマイクやラインの設定が

最初からになって音出しまで時間がかかてしまうことを理解しておきましょう。

リハ終わりでシーンメモリしたほうがいいでしょう。

時間をとってモニタースピーカーとマイクの位相、モニタースピーカーとPAとの位相の確認を必ずしておきましょう。

16.ステージモニター ミキシング(モニターマン)

バンドに対して演奏しやすい楽器の音を返していく、サポートエンジニアです。

一番大事なのはコミュニケーション能力です。

バンドのセッティングからコミュニケーションを取れるようになるといいですね、演奏中はバンドのメンバーの表情を見ながら、不安そうにしていないか?

何か要求している気配はないかと気を配っていくことも大事です。

その為にはまずは挨拶です。挨拶から自分を覚えてもらわないと

信頼関係を構築できるかは、その一瞬で決まります。

バンドメンバーが入ってきた時にまずは挨拶と名乗り自分が何をするのか

これが無いとなんとなく始まり、誰に言えば良いのか不明のままに本番を迎える、

こんな不安なことで、うまくパフォーマンス出来ますか?

いろんな意味で安心感を持ってもらわないと、これ重要ですよ!

何かあったらそこに駆けつける機動力やそれが何を言ってるかという洞察力も

普通にあるべきですよね、これは数ヶ月で出来るようになる事は、

おそらくないでしょう。でも明るい性格と実直な態度はいろんな所で

好感度を得るでしょう。また、モニターはFOH(フロント・オブ・ハウス) との連携で成り立つので

FOHとのコミュニケーションは密にしておきましょう。

バンドのメンバーの要求通り出してるとモニターの出し過ぎもよくある事ですが、例えば、ベースの音をもっとと言われたら、ベースの音を上げるのですが、

何かが例えばGtrが邪魔してベースが聞こえにくいのかもしれません、

その辺のことを考える余裕もほしいですね、必ず演奏位置でどのように聞こえているのか確認することも大変重要です。オーバーな音量のモニターの音は

オーディエンス側への音漏れで音場の定位を崩すことも理解して下さい。

またレコーディングチームが入る場合はモニターの被りも気になる事が多いです。

レコーディング側からモニターを下げれないかと言われることもあり、いろいろと気にかけることの多いポジションですがバンドとの一体感は

人性の中でかけがいの無いものに成るでしょう。

17.PAのミキシングバランス

PA(パブリックアドレス)のミキシングバランスについて説明します。

PAシステムは、ライブイベントや公共の場で音声や音楽を増幅するために使用されます。ミキシングバランスは、PAシステムに接続された各オーディオソース(マイク、楽器など)の音量とトーンを調整するプロセスです。

ミキシングバランスの目的は、オーディオソースからの信号を均等にミックスし、オーディオ出力をバランス良くすることです。バランスが取れていないと、一部の音が他の音に埋もれてしまったり、聴衆にとって聴きづらい状態になる可能性があります。

ミキシングバランスを達成するためには、以下の要素を考慮する必要があります:

17-1.音量のバランス:

各オーディオソースの音量を調整して、バランスの取れた全体の音量を確保します。重要な要素は、主要な音源(ボーカルなど)が他の音源に比べて聴こえやすいようにすることです。

17-2.トーンのバランス:

各オーディオソースの周波数特性(低音、中音、高音)を調整して、全体の音が均等になるようにします。例えば、ベースギターの低音域とボーカルの中音域のバランスを調整することが重要です。

17-3.パンニング:

パンニングは、オーディオ信号を左右のステレオフィールドに配置するプロセスです。各オーディオソースを適切な位置に配置することで、サウンドステージを広げたり、特定の音源を強調することができます。

ミキシングバランスを実現するためには、PAシステムにミキサーが使用されます。ミキサーは、各オーディオソースの音量、トーン、パンニングなどを調整するためのコントロールを提供します。PAエンジニアは、サウンドチェックやライブイベント中にミキサーを使用してバランスを微調整します。

17-4.ダイナミックス(チャンネルにインサート)

17-4-1.ゲート

ゲート(Gate)は重要な要素です。ゲートは、特定の音量レベル以下の信号を

カットする効果があります。これにより、演奏中のノイズや余分な音を制御し、

ミックスのクリアさとパンチを向上させることができます。

ゲートのセッティングにはいくつかのパラメータが関与します。以下に、基本的なセッティング方法とその効果を説明します。

Threshold(スレッショルド): ゲートが動作を開始する信号のレベルを決定します。Thresholdを高く設定すると、より静かな音がカットされます。逆に、Thresholdを低く設定すると、より多くの音が通過します。適切なThresholdを設定することで、望みの音のみが通過するように調整します。

Attack(アタック): ゲートがThresholdを超えた信号に反応するまでの時間を設定します。短いAttack時間では、ゲートが即座に反応し、サビや強打の瞬間などの急激な音量の変化を制御します。長いAttack時間では、音の立ち上がりを滑らかにすることができます。

Release(リリース): ゲートがThresholdを下回った後、信号が徐々にフェードアウトするまでの時間を設定します。短いRelease時間では、ゲートがすぐに閉じるため、音が急激に切れる可能性があります。一方、長いRelease時間では、音が自然な減衰を持つようになります。

Hold(ホールド): ゲートが閾値を下回った後、信号がカットされたまま保持される時間を設定します。Hold時間を適切に設定することで、ゲートが不必要に頻繁に開閉することを防ぎ、音の連続性を確保します。

ゲートのFloor(Threshold下限)は、ゲートが完全に閉じる前に音声信号のレベルが下がる必要がある最低限の値を指定します。Floorの設定によって、ゲートが閉じる前に微弱な音や低レベルの信号をカットするかどうかが決まります。

Floorの設定は、次の要素によって決定されます。

ゲートの感度: ゲートが閉じるために必要な信号レベルを調整する感度の設定です。感度が高い場合、より微小な信号でもゲートが閉じるようになります。感度を適切に設定することで、不要なノイズや背景音を除去しつつ、必要な音声を確実に通過させることができます。

ノイズフロア: ゲートが開いているときにも存在するノイズのレベルを考慮します。ノイズフロアは、ゲートが閉じるために必要な最低信号レベルを示します。ノイズフロアを適切に設定することで、ノイズのみの微小な信号はカットされ、音声信号は通過します。

これらの設定は、具体的な音声信号やミキシングの要件に合わせて調整する必要があります。一般的には、Floorを低く設定すると、微小な信号も通過させるため、ノイズの可能性が高まります。一方、Floorを高く設定すると、音声が途切れる可能性があるため、注意が必要です。

正しいFloorの設定を見つけるためには、実際の音声信号を聴きながら微調整し、不要なノイズを最小限に抑えながら必要な音声を確実に通過させるようにします。

これらのパラメータを調整することで、ゲートの効果を最適化することができます。ただし、過度なゲートの使用は音楽的な表現に制約を与える場合があるため、慎重に設定する必要があります。また、楽曲や音源によって最適な設定が異なる場合があるため、イヤー・トライアンド・エラーのプロセスも重要です。

17-4-2.コンプレッサー

PAミキシングにおけるダイナミクスのセッティングでは、コンプレッサーは重要なツールです。コンプレッサーは、音声信号のダイナミクスを制御し、音量の一貫性を向上させる効果を持ちます。

コンプレッサーのセッティングについての一般的なガイドラインを示します。

Threshold(スレッショルド)の設定: コンプレッサーが働き始める音声レベルのしきい値を設定します。しきい値は、コンプレッサーが動作を開始し、音声のレベルを制御し始めるThresholdです。通常は、音声のピークレベルを考慮して設定します。しきい値を下げると、より多くの音声がコンプレッションの対象となります。

Ratio(比率)の設定: コンプレッサーが音声をどれだけ制御するかを示す比率を設定します。Ratioは、コンプレッサーがThresholdを超える音声の増幅量をどれだけ抑制するかを示します。一般的なRatioの範囲は、2:1から8:1までです。Ratioが高いほど、音声のダイナミクスがより制限されます。

Attack(アタック)Release(リリース)の設定: アタック時間は、コンプレッサーが信号の増加を検知してからコンプレッションが始まるまでの時間を指定します。Release時間は、コンプレッサーが信号の減衰を検知してからコンプレッションが解除されるまでの時間を指定します。AttackとReleaseの設定は、ダイナミクスの制御の速さと滑らかさに影響を与えます。例えば、アタック時間を短く設定すると、音の突き上げ感が強調されます。

Gain(ゲイン)の調整: コンプレッサーによる音声の制御によって生じる音量の変化を補正するために、Gain(出力レベル)を調整します。コンプレッサーの設定によって音声が抑制されるため、Gainを増加させることで、コンプレッションによる音量の低下を補償します。

これらの設定は、個々の音声信号やミキシングの要件に応じて調整する必要があります。実際の音声を聴きながらコンプレッサーのセッティングを調整し、

音声のダイナミクスを適切に制御し、一貫性のあるミキシングを

実現することが重要です。

17-4-2-1. ボーカルの場合

Ratioは2:1〜3:1 AttackTimeはやや遅め、速すぎると歌頭を削ってしまう感じになる、ReleaseTimeは速すぎないで遅すぎない、遅いと次の音が入ってきた時削られてしまうので遅くならないようにしていきます。具体的な数値が言えないのはThresholdの設定に依存するからである、

17-4-2-2. ベース・キックの場合

Ratioは4:1〜5:1 AttackTimeはアタックを強調したい場合は遅く、平板な感じにしたい場合は早めに掛かるようにします、ReleaseTimeは速いと躍動感を演出できます。これもThresholdの設定に依存します。

17-4-2-3. タムやパーカッションの場合

Ratioは3:1〜5:1 AttackTimeはアタックを強調したい場合は遅く、胴鳴りを出したい場合は少し遅くしてメイクアップゲインをあげて胴鳴りが聞こえるようにすることもありますが、基本はマイクの選定とマイクセッティングにあるように思います。ピーキーな音の場合AttackTimeは速めのセッティングにすることが多いですね。

17-5.エフェクト(基本的にはセンドリターン)

エフェクトをかけたいチャンネルのセンドバス(AUXやMIX,SEND)から出し、

エフェクターにパッチしますCL5などではエフェクトラックにパッチするだけです

エフェクターのアウトをどこに出すかでエフェクターのチャンネルが決まります。

エフェクターを外部機器で持ち込みの場合はCL5の場合エフェクト信号をオムニアウトから出し、エフェクターの出力をオムニインに入れてやります。

特殊なエフェクターやお気に入りのエフェクターの場合この形になります、

最近のヒップホップなどではオートチューンのエフェクターがこの形だったり

インサートで使ったりします。また簡単にヴォーカルのマイクの出力に

シリーズ(直列)に繋ぐ場合も多いです。

また、最近はDAWなどで使うWAVESのプラグインをCL5などに使う場合もありますが少し特別なインターフェースRUio16-D I/O Rackが必要です。

UADのオーディオインターフェースAPOLLOもよく使われていますね、この場合はAPOLLOとオムニでインアウトを繋ぐようになります。

この本は持っていますよね、「4.4.4センド・リターン系」という所で詳しく記述があります(P.155)理解する為にもう一度読んでおきましょう。

17-5. エフェクトの基本はリバーブとディレイ

PAで使用するエフェクターとして一般的なリバーブ(残響効果)とディレイ(遅延効果)について説明します。

リバーブは、音が空間内で反射・散乱し、複数の反射音が混ざり合って響く自然な残響効果を再現するエフェクトです。リバーブを使用することで、音に立体感や広がりを与えることができます。PAシステムでのリバーブは、ライブ会場やイベントスペースなどの広い空間で音を鳴らす際に、より自然な音場を再現するために使用します。

ディレイは、音を一定時間遅延させるエフェクトで、エコーやスラップバックなどの効果を作り出します。ディレイは、音に対して微小な遅延時間を加えることで、音の反響や空間的な感覚を演出する効果をもたらします。PAシステムでのディレイは、音楽演奏に、音に追加の深みや響きを与えるために使用されます。

PAで使うリバーブとディレイの設定や使い方は、場合によって異なりますが、

一般的なガイドラインとして以下のポイントがあります。

リバーブの設定: リバーブのパラメータを調整することで、響きの長さ、反響の密度、プリディレイ(初期反響)などを制御できます。大きな会場では長めの残響時間が必要ですが、小さな会場では短めの設定が適しています。

ディレイの設定: ディレイのパラメータには、遅延時間、フィードバック(音の繰り返し回数)、ミックス(エフェクト音の強さ)などがあります。遅延時間は、エフェクトの効果を強調したり、サブティルな演出をしたりするために調整します。

ディレイとリバーブの組み合わせ: ディレイとリバーブを組み合わせて使用することで、より広がりのある音場を作り出すことができます。ディレイをリバーブの前に配置すると、リバーブの効果をより明瞭に聴かせることができます。

プロセッサーの品質と適切な調整: PAシステムで使用するエフェクターは、高品質で信頼性のあるものを選ぶことが重要です。また、リバーブとディレイのパラメータを適切に調整し、音楽や演奏の特性に合わせて使い分けることが大切です。

重要なのは、リバーブとディレイは音響環境や演奏のコンテキストによって異なる効果を発揮することです。そのため、実際のPAシステムや会場での試聴や調整が必要な場合もあります。PAエンジニアやサウンドテクニシャンが、最適なエフェクト設定を行うことが望ましいでしょう。

17-5-1-1. ボーカルに最適なリバーブのパラメーター

個々の好みや音楽のスタイルによって異なります。ただし、一般的には以下のようなガイドラインがあります。

残響時間(Reverb Time): ボーカルに自然な広がりを与えるために、適切な残響時間を設定します。一般的には、1.5秒から3秒程度の範囲が使われますが、演奏環境や楽曲の雰囲気に応じて調整することが重要です。

プリディレイ(Pre-Delay): プリディレイは、リバーブ効果が働くまでの初期反響の時間を指します。ボーカルに空間感を与えるために、適度なプリディレイを設定します。通常は、30ミリ秒から100ミリ秒程度の範囲が一般的です。

ダンプ(Damping): ダンプは、高周波や低周波の減衰を調整するパラメーターです。ボーカルにより自然な響きを与えるために、過度に明瞭な高音や低音をカットすることがあります。このパラメーターは、個々のボーカリストの声の特性に合わせて微調整する必要があります。

ミックス(Mix): リバーブ効果の強さを調整するためのミックスパラメーターです。ボーカルに対してリバーブをどれだけ加えるかは、曲の雰囲気やミキシングの目的によって異なります。一般的には、ボーカルが前面に出るようにリバーブを控えめに設定し、自然な響きを演出することが望まれます。通常PAではMIXはドライという原音成分は0%、ウエットというEFFECT成分100%でリターンチャンネルのフェーダーで調整します。ヴォーカル0dBに対してレベル的には-20dB~-10dB(チャンネルフェーダーの位置ではなく信号のレベル)が一般的なレベルになります。確認しておきましょう。

低音域のコントロール:リバーブ成分の中の低音域を適切にコントロールしないとボーカルに余計な付帯音になり、モッタリした感じになる、100〜200HzのHPFを入れたりEQで300〜400Hzをコントロールしていきましょう。ホールでのコンサートではホールの残響がついてきますからこの部分で明瞭度が悪くなります、明瞭度を損なうことなくコントロールしていけるといいですね。

これらのパラメーターは一般的なガイドラインであり、個々のライブ会場の

音響環境やボーカリストの声によって最適な設定が異なる場合もあります。実際のPAシステムで試聴しながら微調整することで、ボーカルにとって最適なリバーブの設定を見つけることが重要です。最適とは何かを知る為にどんなリバーブが有るか日頃からの研究が必要です。

ミキサーについているリバーブの設定をデフォルトのまま使っているようでは理解しているようには思えないです。

パラメーターの意味と設定値について理解と研究をして下さい。

17-5-1-2. ボーカルに最適なディレイのパラメーター

演奏のスタイルや楽曲の要求によって異なる場合がありますが、以下のガイドラインを参考にしてください。

遅延時間(Delay Time): ディレイの効果を作り出すために、適切な遅延時間を設定します。ボーカルに対しては短めの遅延時間が一般的であり、100ミリ秒から500ミリ秒程度がよく使われます。ただし、楽曲の要求や個々のボーカリストのスタイルに応じて調整することが重要です。

フィードバック(Feedback): フィードバックは、ディレイ音の繰り返し回数を調整します。ボーカルに自然なエコーや響きを与えるために、適度なフィードバックを設定します。通常は、1から3回程度の繰り返しを使用しますが、効果の強弱や曲の雰囲気によって調整します。30〜35%くらい

ミックス(Mix): ディレイ音をオリジナルのボーカル音にミックスするためのパラメーターです。ボーカルに対して適度なディレイを加えるために、ミックスを調整します。一般的には、ボーカルがクリアに聴こえるようにディレイを控えめに設定し、通常PAではMIXはドライという原音成分は0%、ウエットというEFFECT成分100%でリターンチャンネルのフェーダーでボーカルの表現や曲のニーズに応じて微調整します。

エフェクトの種類: ディレイには様々なエフェクトタイプがあります。シンプルなディレイ効果からモジュレーションやフィルタリングを組み合わせた複雑なエフェクトまで、ボーカルに合った効果を選択します。また、ディレイのタイプや特性によって音の色や空間感が異なるため、ボーカルの特性や曲のニーズに応じて適切なエフェクトを選ぶことが重要です。

低音域のコントロール:ディレイ成分の中の低音域を適切にコントロールしないとボーカルに余計な音をつけてしまい、スッキリしない感じになる、100〜200HzのHPFを入れたり、気になるところをEQでコントロールしていきましょう。

これらのパラメーターは一般的なガイドラインですが、最終的な設定は個々のボーカリストや曲の要求によって異なります。実際の環境で試聴しながら微調整することで、ボーカルにとってと言うか、曲によって最適なディレイの設定を見つけることが重要です。

最適で適切とは何かを知る為にどんなディレイが有るか日頃からの研究が

必要です。

ミキシングバランスは、個々の音源の特性や音楽のスタイルによって異なる場合があります。経験豊富なPAエンジニアは、バランスの取れたサウンドを実現するために、音源の配置やエフェクトの使用など、さまざまなテクニックを駆使します。

客席でどのように聞こえているか確認することも大事です。

18.アウトプットの扱い

ミックスしたらアウトしますよね、

録音や放送では音声データーでファイルを書き出してアウトします。

PAではスピーカーに出すためにどこから出力するか、わかりますか?

ミキシングボードの上ではステレオアウトかな、そのステレオアウトは

何処に有るか解りますか?YAMAHA CL5の場合CL5のミックスボードから

出せるのはOMNI OUTしかありません、8個のOMNI OUTの何処に

ステレオアウトを送るかはセットアップで決めていきます。

通常のホールでのコンサートではPAシステムへの送りとホール(HOUSE)への

送りTB(トークバック)、記録録音などがありますが、セッティングしてやらないと音が出ません。CL5のOMNIは8系統しかないです。

ミキサーからダイレクトだとステレオL,R(2CH) HOUSE L,R(2CH)、

録音LR(2CH) TB(1CH)の合計7CHになります。

DANTEを使ってのシステムですからステージボックスのRiOがあり、アウトは自在になります。

たくさんのステレオアウトを出す場合にマトリクスを使う場合と

ステレオアウトをステレオアウト1、ステレオアウト2、ステレオアウト3、というふうに複数出すことが考えられます。

18-1.マトリクスアウトについて

ここでアウトの出し方についてSTEREO LRをマトリクスを使うという選択肢もありますがこのメリットデメリットについて理解を深めていきたいと思います。

マトリクスとは行と列です。

ちょっと前の時代のミキサーのマトリクスのレイアウトです。

マトリクスのアウトにはL,Rだけでなく、グループのレベルを変えて送ることができました、これでハウス送りには照明さんや舞台さん楽屋などの運行系の送りに

声やMC部分が多いバランスで送れましたので、便利でした。また録音には

録音のバランスでミックスしたものを録音できました。

今のデジタル卓ではどうでしょう、考えてみて下さい。

アナログ卓のようなグループフェーダーがないからがないから、

マトリクスと言ってもステレオL Rの出力分岐になるL R のEQやコンプの

共有ができるメリットはあるが、つながるシステムとの関係でメリットでなくなることも考えられる、ミックスバランスが同じであれば便利ですが、

送る場所によってバランスを変えたい場合にはあっさりAUX SENDがいいかな、

18-2.マトリクスの為にグループでミックスを作る (CL/QL)

織田 日菜詩 女史の撮影資料を使用させていただきました。

HOME画面からSETUPに行きBUS SETUP

MIXBUSをMONOからSTEREOに変えBUSTIPEをFIXEDに変える

チャンネルフェーダーの画面が設定したグループを選択できるようになる。

PANは偶数奇数間で機能しています。

デジタルミキサー以前のミキサー画面のようですね、

ステレオを選択していると重複してしまうので解除しておく

各入力チャンネルをグループに送る

、

グループとなったミックスバスをSTEREO BUSに送る

マトリクスの為にと書いているが通常のSTEREOだしでもこの方法だと便利なことがある

18-3.グループミックスのメリット

客席へのPAと演者のモニターを同時にすることがある場合(卓返しという)

PAの音量とモニターへの音量をコントロールする自由度が上がること、

客席への音量をさほど要求されない(クラシック系、邦楽など)場合など、

モニターへの出力もインプットレベルの大きさに準じてしまう為

演者の要求通りの音量が出せないことが多々あります。

グループミックスで組んでいればインプットレベルを少し大きめに

受けておきながら、グループミックスでバランスをとることで

PAバランスをコントロールしやすくなる。

19.DanDuganオートミキサー

Dan Duganオートミキサー

Dan Duganオートミキサーは、複数のマイクロフォンからの音声入力を自動的にミキシングするためのシステムです。この技術は、会議、パネルディスカッション、ラウンドテーブルディスカッション、複数の発言者がいるライブイベントなど、多くの異なる状況で使用されます。

通常、複数のマイクからの音声信号は、同時にオーディオミキサーに送られます。これにより、異なる発言者の音声が同時に混ざり合います。Dan Duganオートミキサーは、これらの入力信号をリアルタイムで監視し、自動的に各発言者の音量を調整して、クリアでバランスのとれたミキシングを実現します。

Dan Duganオートミキサーの主な利点の一つは、手動でミキシングを行う必要がないことです。これにより、オペレーターは他のタスクに集中でき、リアルタイムでのミキシングがスムーズかつ効率的に行えます。また、自動化により、フィードバックやノイズの問題を最小限に抑えることができます。

ではパネルディスカッションなどで複数のマイクを使い、誰が話すかわからない場合にオートミキサーを使って対応してみましょう。

これはGEQラックマウント1 に入れますCL/QL (マニュアル127p.135p)

QLはGEQラックの数が少ないことに、気づく!

任意のチャンネルにインサートしていきます、まずは1CH~8CHとしましょう。

インサートした後フェーダーを0dB付近まで上げ、その状態でlebelのLEDが

常時点灯するくらいまでHAのゲインをあげ、部屋の空間ノイズ(暗騒音)でlebel LEDが常時点灯するように

level LEDを常時点灯させるのにゲインが不足する場合、

auto mix gainメーター横のweightを上げる、という手段もあります。

本来の目的ではないのですが有効な手段です。

インサートポイントについてはここが良いのではと思います。

部屋の空間ノイズ、バックグラウンドノイズ、暗騒音は、

ほぼ同じものの呼び方です

演者 話者によって音量の差がある場合、フェーダーで音量を調整したり、場合によってはHAを調整する必要があるかもしれません。そのような場合各チャンネルが検知するマイクの位置によって部屋の空間ノイズ(バックグラウンドノイズ)に差が出ると思います。

weightの本来の使い方は、他にはマイクそばにノイズ源がある場合(エアコンのファン、人等)、weightを下げてノイズを通さないようにする事も出来ますが、そのマイクに入力(話者)があった場合、そのノイズも一緒に通してしまいますので

調整でマッチポイントを見つけていきましょう。

weightはあくまでゲイン配分の優先度を調整するものでありデュガンオートミキサーはそもそも これ以上の入力があれば通す(しきい値)という、ゲートのような機能ではないですから、入力チャンネルのHPFやEQで不要な音は事前にカットしておく方が良い結果を出せます。

(HPFは100〜150Hz 、LPFは10KHz前後を調整する。)

これは、スピーチを対象としたものでコーラスグループとかでも使えるような感じではありますが、HIPHOPのシーンや歌って踊るなどのグループの場合は

ステージモニターにオケやバックトラックの音もそれなりに返しているので、

ステージ上で動き回る場合はバックグランドノイズが常に変化してしまう事で

ボーカルの扱いに関しては、試してみたいが要研究ですね!

Dan Dugan Sound Design のE-A1のマニュアルが分かりやすい

ユーザーガイド他

20.

21

22.今伝えたいこと

思い出したことがあります、ちょっと聞いてください、

ベッドでゴロゴロしているとき懐かしい感覚がよみがえってきた、中学生の夏休みにベッドでゴロゴロしているときの感覚

同じ、朝という時間帯で母は私たちを養うため、

勤めに出ていて自分と弟で家にいたと思う。

未だ先の事も解らず、出来る事も少なく、目標も定まらず、

漠然と生きていたときがある事を

何十年も前の事、まあ50年だ。 未だ自我が形成される前のある意味、無垢なとき正確には無垢なはずはないのですが、精神的にまだ自立していないとき、

自分の中に何があるのか、自分が何者か解らずに居た、

自分のエネルギーに火が入っていないというか、

ただプラモデルの延長線で模型のボートや飛行機をラジコンで遊んでいた、

今のようにプラスチックでなく木製のボートだったり、

バルサ材に布を張って塗装して主翼を作ってエンジンを載せて遊んでいた。

このごろに音楽に遭遇、

でもちょっと前の小学校5年生のとき友達からビートルズを初めて聴かされた、

中学2年生のときビートルズが日本に来た。でもビートルズよりモンキーズだった気がする。

これは後にメディアに作られたものと知る。この辺りからロックに傾倒していったような、グランドファンク、ピンクフロイド、イエス、ユーライヤヒープ、

ブラックサバスなど

Rock-Soul-RB-FUNK-JAZZ-と変っていったような

模型好きは真空管で送信機や受信機を作るようになって無線で遊んでいた、

バイクもこの頃から90cc,250cc,450cc,650ccと乗り継いでいた、

オーディオもアンプを作るようになりだんだんとエスカレートしていったような、出来る事が増えるとしたいと思う仕事も変わってきた。

まあ出来る事を仕事にしているのですが、

学校などで若い人たちと話す事もある訳ですが、

勘違いしている人も多い、習えば出来るというものでもない、

習っても出来ないという人の方が多い、

出来る人は出来る為の努力をしているものです、出来るということを言えるまでに自分の中で理解し体で会得して

いつでも使える準備ができてる人の事です、

ここに至るまでに自分に向いてないとか、

合わないとか言ってやめてしまう人が多い、

本当にやってみない事には向いているとか判断は出来ない、

ここでいう、やってみるとは

自分の手で、プランして自分の判断で物事やプロジェクトを動かしてからです。

向いているかは、少なくても3年から5年やってからでないと判らない、

出来る事をもっていないと、やりたい事も出来ないし、何かを成し遂げた経験から次の事が見えてくる。

仕事が変わればすべては最初からやり直し、

一人前と言われるのにどんな仕事でも10年はかかる

人生は長くはない、

現実と夢、夢を追いかけている方が現実を変えて行ける可能性がある。

思考は現実化する、思っている事は、思っているように脳が行動する、不安や恐怖も同じく実現する、

不安と恐怖を払拭して、常に夢をリセットして、立ち位置を確認、

少年のような考えだけど、

新しい夢を実現する為に

新しい自分を実現する為に夢の手がかりを常に探して

新しいテクノロジー、新しい音楽、映画、ファッション、

文学には手がかりがある気がする。

ただ、今は、新しいもの、ワクワクさせてくれる何かが欠けている、

それはiPhoneではない、ゲームでもない。

自分を見つけて、出来ることを確実に増やして未来を創ってください。

ちょっと長かったかな?

23.

24.良いミキシングとは

これについては、いろいろありますが

映像制作において音のクオリティが作品の品質グレードをも

左右することは身近に感じれることと思います。

流石に映画やテレビ放送では、作品クオリティは保たれていると思いますが

アマチュア作品のYouTubeなどは編集し切れていない、

見苦しいものも見受けられるようです。

これは何処がおかしいのか? 少し考えてみてください。

言葉がきちんと聞こえるか?

音量が整っているか?

意味が理解できるか?

ニュースにしろアート作品にしろ娯楽番組でも、

目的は情報伝達ですから、

情報をきちんと伝えたい、誤解されないように伝えたい、面白いことがしたい

この為にも音の設計、音の計画、音の意匠、音の構築、デザインすること。

デザインが重要になってきます。

DAWを使った、サウンドデザイン Sound Design は面白い分野です、

映画などでは皆さん知ってると思いますがサラウンド で

ドルビーサラウンド5.1とか6.1、7.1とかマルチ音源で

音は前の左右からだけでなく上や後ろからも再生することで臨場感を演出したり、

恐怖感を演出したりとデザインされていることを、

もう一度確認してみてください。

この授業で音の演出に興味をもっていただければ、

またこんな仕事がある事に気付いてもらえて、

将来の仕事として選択肢に考えてくれると、私のデザインは完了します。

24-1. エフェクターを使って音質をコントロール

24-1-1. イコライザーを使って音をコントロール

イコライザー処理とは音質を変化せせるものですが、

特定の周波数の音量を直接的に可変させて音を変化させる、

音質的に問題がなければ録音時のマイキングでほぼ決まっているものです、

ここでの変化よりも録音時のマイキングに注意しておくことが必要です、

ここでは取りきれなかった低音域の余計な振動音、高音域の耳障りな音、

またエッジの効いた明瞭な音にしたい場合などの時、

周波数で調整したりが中心となります。

ここで周波数の大きな変化を作ると音質だけでなく位相特性も変わります、

このことへの配慮が必要です。

位相特性が大きく変化すると、連続した音の変化の時に違和感を感じたり、

音が濁ったりしてしまいます。ユニゾンでうまく混ざらなかったりもします。

普段から興味を持って実験したりして可能性を試すことも必要です

また、音楽のバランスを取るためのイコライザー処理と

会話などの音声のノイズ除去の処理は異なってきます、わかりますよね、

経験のいる部分ですが、たくさんの音の処理を経験してテクニックを

手に入れてください。 アドバイスはしますよ!

イコライザー(Wikipedia) ここも見ておいてね

24-1-2. コンプレッサーで音が変わる、変える

コンプレッサーは空気圧縮機のほうではなく、

ここでは音量をコントロール制御するもので、

通常は突発的な音量に対して保護回路として使うことが多い、

ライブ演奏のPAや録音では必需品です。時間経過で変化する音を制御することで

音質までもコントロールできる大変興味深く面白いエフェクターです。

コンプレッサー(Wikipedia) ここも見ておいてね

何故、音を変えれるのか、コンプレッサーを掛ける量とタイミングを

コントロールしている、下の図ではピンクノイズにコンプレッサーを掛けて

設定はアタックタイムだけを変えて見た結果です。

これはピンクノイズでの結果ですが

このようにアタックタイムの設定だけで音の立ち上がりを活かすか

抑えるかによって音質をコントロールできることが判ると思う。

アタックタイムを速くすると、原音の立ち上がりを抑えてマイルドな音質となり、

アタックタイムが遅くすると原音の立ち上がりの音が出てくる感じで原音の立ち上がりが強調された音に仕上がります、

この各パラメーターの設定で音をコントロールできるようになると、

音のマジックが楽しめるようになります。

24-1-3. リバーブで空間を表現していく

リバーブ(英: reverb)は、reverberation(リバーブレーション)のことで、

残響を意味する。

リバーブは空間系エフェクトと言われるように、空間を演出できる道具です。

リバーブ (Wikipedia)これも読んでおいてね。

まずはリバーブを掛けたい楽器のチャンネルからセンドして

AUXチャンネルへ送り、AUXチャンネルでリバーブのエフェクターを

インサートする、これをセンドリターンでエフェクトをかけるといいます。

リバーブのクォリティで楽曲の出来不出来が出てきます、

Logicには良いリバーブが沢山あります。この中からお気に入りを見つけるのも

楽しいと思います。

特にIRタイプのリバーブのクォリティが素晴らしいです。

お気に入りを見つけておきましょう、ショートリバーブ、ミドルリバーブ、

ロングリバーブの3パターンを見つけておくと何かと役立ちます。

そろそろ、先が少し見えてきたと思いますが、上達するには・・・

守破離

【守破離】しゅ‐は‐り:剣道や茶道などで、修行における段階を示したもの

ここで上達への近道は「守破離」の「守:素直な心で師の教えを忠実に守ること」でした。貴方の尊敬する人(人生の師、仕事上の師)は誰ですか? 「素直な心」とは、自分自身いたならさを認め、そこから努力するという謙虚な姿勢のことです。

本当に伸びる人は、「素直な心」をもって人の意見をよく聞き、常に反省し自分自身を見つめることの出来る人です。そうした「素直な心」でいると、その人の周辺にはやなり同じような心根をもった人が集まってきて、物事がうまく運んでいくものです。自分にとって耳の痛い言葉こそ、本当は自分を伸ばしてくれるものであると受け止める謙虚な姿勢が必要です。

まもなく仕事として社会に関わっていきますが、

まずこの基本姿勢『守破離』。物事を学ぶ時の姿勢として昔から受け継がれている言葉です。この姿勢は仕事で物事を実行するために最も大切な基本姿勢であるとの事。修行を積む過程での順序を表す言葉で、独自の境地を拓く道筋として師の流儀を習い学ぶ事の教えだそうです。

『守破離』を仕事に当てはめると

守

上司・先輩を真似る。仕事の基本・基礎を『守る』⇒学んだこと(基本・基礎)を実践する段階。

破

独自に工夫する。仕事の基礎を少しずつ『破る』⇒試行錯誤をしながら自分流のスタイルに挑戦段階。

離

基本を踏まえたオリジナルに進化する。仕事の基礎を変革して『離れる』⇒上司の元を学んだことより進化する段階。

サウンドエンジニアを志す人に

サウンドエンジニアに覚えていて欲しいこと。

サウンドエンジニアの心得 その①

ミュージシャンや客席の気持ちを考える。

スタジオやステージでミュージシャンと一緒に仕事をすることがあります

ミュージシャンは言葉での伝えかたがとても感覚的です、

でも最近は自宅レコーディングでDAWに慣れてたりするので

エンジニアのようなミュージシャンも居られます、

高音をもう少しとか言われると通常3KHz以上を考えると思います。

しかし意外と周波数でいうと800Hz位や1000Hzだったりします。

ベースなどは1200Hzで表情が変わることを覚えておいてください。

出音について、

音が鈍重・軽い音にして・抜けの良い音・パンチのある低音が欲しいなどなど、

実はこれに共通するのが高域の3.5KHz以上の処理です。

音が鈍重は低域が出遅れた感じがするときは、

中高域の3.5~4KHzあたりでエッジをきかせると出てきます。

軽くして、これはバランスとして低域が多く感じるので高域成分を

EQで上げてあげると軽くなってきます。

低域と高域のバランスが良くないので、モニターでは低域をカットしても

良いですが、PAではダイナミックスが損なわれるので、これが良いでしょう。

抜けの良い音が欲しい、アタック部分も大事ですが空間に広がるの8KHz近辺の倍音の処理が重要だったりします。

パンチのある低音が欲しい、と言われ低音をブーストしても

低音をブーストしただけではパンチは出ないで重く鈍くなるだけです。

ドラムのキックなどのアタックは3.5KHz近辺です各ドラムやビータの質感、ヘッドの材質、キックのパワー、スピードで変わります。

私のEQ操作を見てる人はわかってると思います、研究してください。

耳で聞いた音をどう感じるか数値でなく感覚として身につけていけるように覚えていきましょう。参考までにKick ,S N,HHの周波数と聴感を載せておきます。

ちなみに、以前スティーブガッドのドラムを目の前で見た時スピードが違うことに驚きました、また彼がいない時にドラムを叩いてみましたがHT MT FTが

チューニングされていない感じのタムの音でしたが彼が叩くとHT MT FTそれぞれが判別できる音で驚きました。

また、ある時レゲエのライブで全国からレゲエのチームがサウンドシステムを持って集まってライブがありました、各8チーム自慢のサウンドシステム(スピーカーとアンプのセットを自前で持つこともステータスだったりします)を一斉に鳴らして

ライブをしました。その時にどうしても方側の低域が変なんです。そこで低音のスピーカをアンプなども調べたのですが何も問題はなく、鳴ってるのです。

念のために、位相チェッカーを使って全部のスピーカの位相をチェックしました。

あるチームのサウンドシステムの1本だけローが逆相だったんです。

彼らにその事を伝えても、「今日の所はこれで」とか今実際に

何が起きてるか解ってないようで、無理やりだったが、説得して

その位相を直したら低域がズドンと抜けてきました。

ユニットの位相は修理や保守の際にちょっとした勘違いで逆接続が

意外にあります、結構あります、本当に!

修理の後に位相チェックを必ずしてるとは限らないので

自分の耳でも位相の判断ができるようになると良いのですが、

直感やおかしいと思ったら、まずは調べることです。

調べる手順や道具もノウハウもいる、論理的に考える力も、

これがトラブルを起こさないプロとしてのスキルだと思います。

ミュージシャンの良い演奏をサポートしてあげて、

所々でPA席から離れて客席にも行ってみましょう

客席で観客にどう聞こえて、感じているかを表情や音場で感じること、

耳が立ってるか?体が動いてるか?感じてください、

そして素晴らしいライブにしましょう。

サウンドエンジニアの心得 その②

気持ちを込めて接する

ステージモニターとPAスピーカーの音量マッチング。

ミュージシャンやモニターマンはモニターで良い音を作ろうとする。ドラムの場合、キックの音を上げていきます。ミュージシャンに『爆音で返して』と言われるままに上げていくと結構大きくなってと客席に低音がドスドス漏れてくると、

またハイハットやスネアのマイクに音が被り濁ってきます、

録音が入ってる公開録音などでは、録音側エンジニアからモニターの音量を下げるように言われる事もあります。

客席側で音の方向感というか音場が崩れることもある、PA側からもモニター音量を下げるよう指示される事もあるでしょう、

キーボードやピアノの音では楽器の無い方向から聴こえると

PA側で想定しているデリケートな音場が形成出来なくなり残念な音になる。

PAの音はステージに低音は回り込むというか、

客席の音は跳ね返って聴こえるのです。最近は低域の回り込みを逆相成分で

打ち消すテクニックもありますが、条件が限られます。

PA側の音を先に作る、PAが決まったらモニターからは低い周波数を少しカットしアタックのある音を返してあげるとPAの音とモニターからの音で満足する低域の効いたキックが返る、客席もクリアーな音になる。

この事をミュージシャンとコミュニケーションをとりながら決めていく事も大事。

コンサート会場で聴いていて濁ったような音はミュージシャンにとって気持ち良く

大きい音量でモニタースピーカーから出してしまった場合に多いかも、

ステージ上のあっちこっちから鳴るモニターの音で濁ってしまってるのです。

位相が揃わなくなってしまって定位感も見えなくなってしまってる、

これはミュージシャンにも観客にもいい仕事のサウンドエンジニアとは言えない!

爆音だけでなく、良い音を目指しましょう。

お金を払って、好きなミュージシャンの音楽を聴きにきてる人達です、

それを考えたら、どちらの期待も裏切らないようにしたいものです。

コンサートのサウンドエンジニアの手に成功かが掛かっている、

楽しくドキドキする素晴らしい職業です。

そうそう、ステージの様子は、是非マイケルジャクソンの遺作となった

Blu-ray「This is It」を見て欲しい。いろんなことが詰まってるムービーですが

イヤーモニターに音を返すときに彼が「耳に手を突っ込まれているみたいだ!」と叫ぶシーンがある。

これです、わかるよなと思ったシーンです。全身でリズムを感じたいと思ってる。

この映像は何回も見るとそのつど発見のある映像です。

現場でミュージシャンと一緒につくる事の面白さを経験してほしい、

ミュージシャンにはタトゥーのバリバリ入って怖そうな人もいますが

みんな心優しい人ばかりです。多分ね!

初めて会う人たちと、その日仕事をするので

わりとすぐに仲良くなれる人、信頼される人、

誠実さも大事ね、その為には明快な返事もね!

あとは現場を沢山経験して、技術の引き出しを沢山作り、

一番大事にしたいのは思いやり、気遣いで、

愛すること、コミュニケーションだということを忘れないで、

どんなコンサートでもテーマは愛です。

僕はまだステージにいます、

その目的はサウンドエンジニアとしての感覚が今現在も通じるかを実感し、

この感覚を若い世代のエンジニアに伝えれるような気がする。

いろんなジャンルの音楽を沢山聴き、芸術を観て感じて、引き出しを増やして、

オシャレでカッコいい、憧れ、目標とされるサウンドエンジアになってください。

自信をもって頑張ってください。

応援しています。

サウンドエンジニアの心得 その③

諦めない心

夢を諦めずチャレンジ、それが未来の自分を創る。

今君たちに起こっていることは、嫌なことや辛いことも、

きっと未来にとって多分必要な経験だから起こっていることなんです。

絶対に諦めないで、投げださないで未来への準備だと思って頑張ってください。

チャレンジしたことコミュニケーションは音響の仕事を離れることになっても

絶対にあなたの役に立ちます。

毎日を、明るく仕事を楽しんで、独りよがりにならないで、

仲良く仕事できること、誠実で正直なことが大事です。

そして出会う人やミュージシャンの気持ちを汲み取れるように努力をしてると、

いつか目の前が開くときが来る。きっと!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?