笹沢左保『暗い傾斜』前編~石廊崎(静岡県)|佳多山大地・名作ミステリーの舞台を訪ねて【第7回】

文・撮影=佳多山大地

1

なぜ、崖の上に立つのか。そこに崖があるからだ。

ミステリーに崖はよく似合う。――いや、テレビの二時間サスペンスドラマと崖とが、切っても切れない仲になったと言うべきだろう。ミステリーファンには周知のとおり、二時間サスペンスの結末で追う者と追われる者が崖の上で対峙するド定番の原点は、昭和の大衆文学界に君臨した巨人・松本清張が『ゼロの焦点』(一九五九年)で描いた能登金剛の断崖だとされる。おっと、正確を期すなら、野村芳太郎監督がメガホンを取った映画版『ゼロの焦点』(一九六一年)こそルーツだと言い直さないといけないだろう。寒風吹きすさぶ断崖の上で、追われる女とその夫、そして追う女の三人が事件に決着をつけるシーンは迫力と緊張感と謎解きの面白味に満ち、観る者の心をとらえて離さない。それが後年、日本各地の海沿いの崖が二時間サスペンスの〝最後の舞台〟に選ばれすぎた結果、陳腐化するのは避けられなかったわけで……。

それでも、やっぱりミステリーに崖はよく似合う。崖が舞台のミステリーとして僕が真っ先に思い浮かべるのは、昭和を代表するベストセラー作家の一人、笹沢左保の初期の名作『暗い傾斜』(一九六二年、角川書店初刊)である。静岡県は伊豆半島の石廊崎にこれから心中でもしそうな男女が現われる一幕から始まり、高知県は室戸岬における不審な転落死事件を経て、悲劇は石廊崎に終わる。東京都下の高級アパートで殺人事件も発生するけれど、とにかく『暗い傾斜』は崖尽くしのミステリーという印象が強い。どちらもまだ訪れる機会のなかった石廊崎と室戸岬。この遠く離れた二つの崖の上に、自分も立ってみたい。なぜならそこに、『暗い傾斜』を読み解く鍵が隠されているかもしれないからだ。

2

二〇二二年九月八日、木曜日。空はどんよりしていても、自宅から最寄りの吹田駅まで二十分ほど歩けば、額に汗が吹き出す残暑。鈍行で二駅下った新大阪駅で乗り込むのは、朝八時四十八分発の新幹線ひかり500号・東京行だ。東へ疾走する新幹線の車窓の天気は、所により小雨。曇天の下、富士の山肌はネイビーブルーの色に見えた。午前十一時四分、熱海駅にて下車。

熱海の駅舎はすっかり新しくなっていた。老朽化による建て替え工事が数年をかけて行なわれ、新しい駅ビルが完成・開業したのが二〇一六年十一月。生まれ変わった熱海駅は温泉観光地の玄関口としてはモダンに過ぎる気もするけれど、駅前にはそんな新駅舎の雰囲気と似つかわしい若者のグループが目立つ。熱海の客層もずいぶん変わったと思いながら平和通り名店街をしばらく進むと、かなり大きい〝顔はめパネル〟が右手に二つ並んでいる[写真①]。おいおい、噓だろう? ここだけ時が大正・昭和で止まっているのか、海上花火大会をアピールするパネルより『金色夜叉』の名場面を描いたほうがデカイだなんて。

ああ、尾崎紅葉の『金色夜叉』は、確かに面白いですよ。金のために婚約者に裏切られた間貫一が、やがて高利貸しの手先となり復讐を果たそうとする物語は、僕みたいなメロドラマ好きには堪らない。日本の文学史の教科書に、わが国最初の文学結社・硯友社の中心作家だった尾崎の名と彼の未完の代表作『金色夜叉』の紹介が欠けることは決してないだろう。それでも、ねえ? 今の時代、男が女に一方的に暴力を振るっている図は、いろいろマズイ気がする。比較していいものか、ある人妻と心中未遂事件を起こした経験もある笹沢左保は、男女の心中は「愛の最高の表現」なんて本音を『人喰い』(一九六〇年)の中で洩らしていたが、それより全然マズイと思う。

ところで、熱海駅から歩き出したのは、同駅で伊東線に乗り継ごうとすると中途半端な待ち時間ができるためだ。ならばトコトコ歩いて來宮神社を参拝し、来宮駅から伊東線に乗ろうと考えた次第。だが、最短ルートで來宮神社を目指していたつもりなのに、なにぶん坂の多い街で二次元の地図は勝手が悪い。案の定、途中で迷子になってしまい、コンビニや仏壇仏具店で道を尋ねながら三十分近くかかって熱海の地主神が鎮座する山の手の神社にたどり着いた。

來宮神社で有名なのは、国指定の天然記念物でもある御神木の大楠。だが、それを見上げるまえに驚かされたのは、境内にある大きな茶寮のおそろしくオシャレな設えだ。原宿辺りの路面店かと見紛うばかり若者向けに振り切っていて、清々しいくらい。ともあれ、肝腎の本殿参拝を済ませてから大楠の周囲を回ってパワーを分けてもらうと、本殿裏のこれまたオシャレな日本茶専門店で、わらび餅と静岡抹茶のセットを白いガーデンパラソルのもと賞味。神饌でもある「麦こがし」を使ったわらび餅は佳味だけど、パラソルの空きを待つ若いカップルたちの姿が視界にちらつき、口の中に餅を放り込むペースは上がる一方だ。

昼ごはんがわりの和スイーツを食べ終え、来宮駅へ。一九三五年(昭和十年)に竣工・開業した洋館風の木造駅舎は、いかにもリゾート地の駅らしい優美さを宿す。熱海駅は大胆に変貌したけれど、こちらは長く姿形をとどめておいてほしいものだ。その来宮駅から十二時二十六分に出る列車は、伊東駅で乗り換えなしに伊豆急下田駅まで直通の伊豆急行リゾート21――なかでも座席シートのキンメダイ柄がユニークな、通称「キンメ電車」に当たった。海側を向いたシートに座り、ぼーっと相模灘を眺めながら、とにかく今夜はこの海で獲れたキンメダイの刺身を食べるのだと決める。

午後二時六分、伊豆急下田駅着。駅前から、石廊崎オーシャンパーク行の東海バスに乗り込む。出発時、乗客は僕を含め六人だけと寂しかったが、途中「日野」というバス停で色とりどりのランドセルを背負った児童が十人ばかり乗車する。何かの行事だったのだろうか、引率してきた女の先生が「一年のみんなー、他のお客さんもいるから静かに座っててねー」と優しく注意していたけれど、バスが出発したとたん先生の言は忘れて、子どもらしい高い声のおしゃべりが始まった。前のほうで男の子たちが話しているのは、僕の知らないゲームの攻略法みたい。他方、通路を挟んで右側に固まる女の子たちの話題は――驚くことに、つい三日前(九月五日)、幼稚園のバスに三歳の女児が置き去りにされた一件についてだ。熱中症で死亡するに至った要因をあれこれ探り、しきりに同情している。そうか、あの痛ましい事件は、ここ静岡県下で起きたのだった。もうこの年頃の女の子は、堂々たる社会派なのだなあ。

元気な児童たちは石廊崎漁港の近辺で次々に降車し、終点まで乗っていたのは僕と妙齢の女性の二人きりだった。バスを降りたところの石廊崎オーシャンパークは、『暗い傾斜』に出てくる個人経営の休憩所とは規模が段ちがい。大海原を望むテラス席もある立派な観光拠点だった[写真②]。前を行く女性と僕は、自動ドアが一回開閉する間に建物の中に入る。土産物の販売コーナーにいて、「いらっしゃいませ」と声をかけてくれた従業員の女性の目には、まるで僕らが連れに見えたかもしれない。

彼女は最初、この男女はこれから心中するつもりなのではないのかと、不安を感じた。この土地では、幾度か自殺事件があったからだった。

(中略)

男は先に立って、休憩所の前から鳥居がある方向へ歩き始めた。女は左手でひるがえるオーバーの裾を押さえ、右手を合わせた襟元に当てて、男の後を追った。二人は帰路についたのではなかった。鳥居をくぐると、道は細くなり、断崖沿いに海へ向かってのびているのだ。

オーシャンパークの建物の中で、石廊崎観光のパンフレットを物色し、帰りのバスの時間を掲示板で確かめる。入ってきたのと逆、南側の出入口から外に出ると、同じバスに乗ってきた女性が三十メートルほど先をふらふら歩いているのが見えた。一瞬、不吉な想像が頭をよぎるが、立ち止まった彼女が道の脇に咲く花をスマホで熱心に撮影し始めたのにひと安心。さっさと追い抜くと、石室神社の石造りの鳥居をくぐり、これより参道へ。灯台としてはずんぐりな石廊埼灯台を尻目に歩を進めると、ついに伊豆半島の南端が眼下に広がるのを一望できる場所までやってきた。

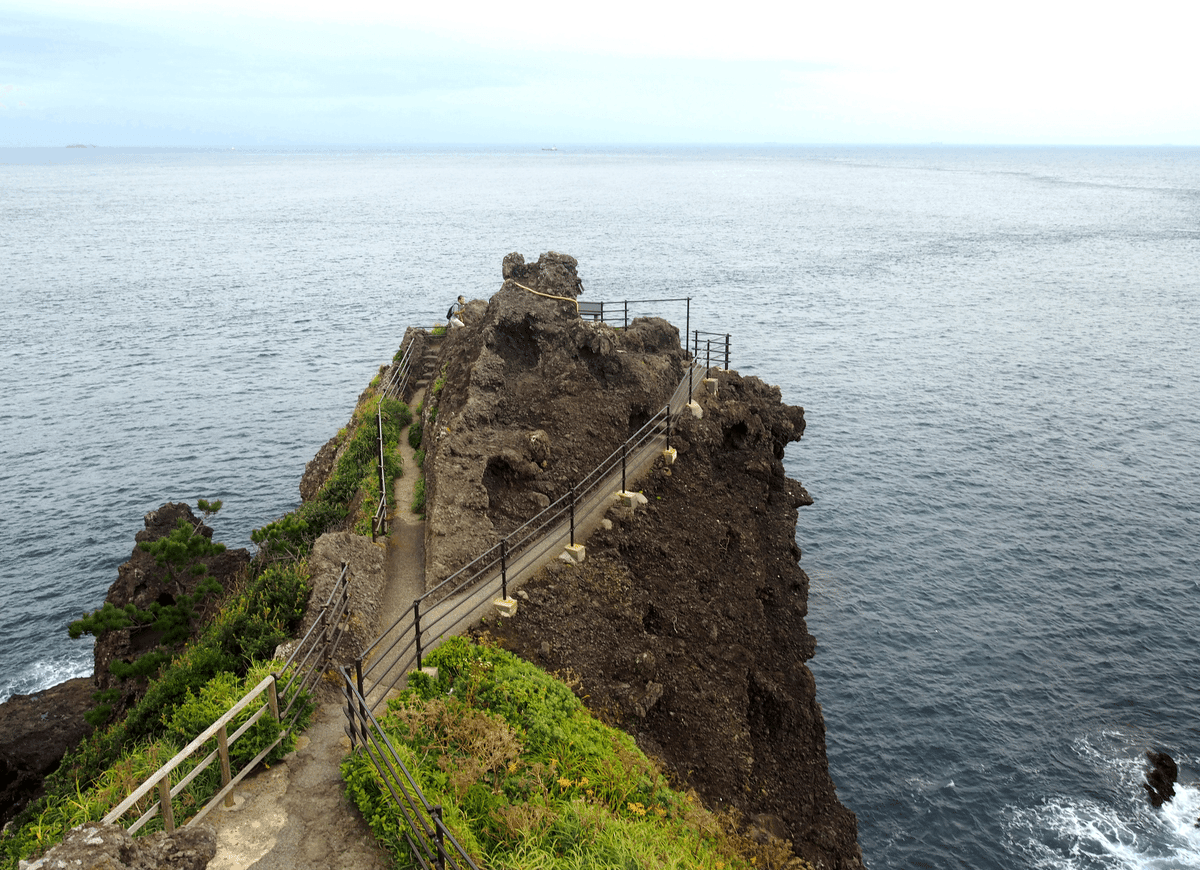

――ああ、これは絵に描いたような、岬の端だ。切っ先のように突き出た断崖は、作者の笹沢が描写しているとおり「大洋を航海中の船の船首」みたい。ならば今、自分がいるのは、さながら艦橋と言えそうである。今回の扉ページには、ここから撮った写真を使ってもらおう。

眺望抜群のブリッジから左に折れて下る階段の先は、なんとも危なっかしい佇まいの石室神社だ。断崖に半ば埋もれるように建つ奇観の社殿にて、今日の目的地である石廊崎の端に立つ身の安全を祈願した。さあ、あの心中しそうな若い男女の幻を追いかけよう。

岬の尖端にたどりついた時、二人は自分たちが陸地にいるのではなく、海の中にいるという錯覚に落ち入りそうであった。背後を振り向かない限り、視界は全て海と空だけだったからだ。

(中略)

男も女も、目を細めていた。

伊豆半島の最南端、石廊崎の尖端に立って、この二人はまるで、大自然の洗礼を受けているようだった。

強風に海は荒れていた。ところどころに黒いうねりがあった。そのせいもあるのか、また風によって二人の身体が安定しないためなのか、水平線が傾いているように見えた。それは暗い傾斜であった。

『暗い傾斜』の冒頭に登場する、名もなき男女。作中でハッキリ書かれるわけではないが、彼らが三津田誠・清美夫婦であることは確かなはずだ。おそらく心中するつもりだった夫婦は、しかしこの時、決断できなかった。遠からず、妻の清美だけが、夫宛ての遺書を残し、石廊崎から一人飛び降りてこの世を去ったのだ。

その後、無名の発明家である三津田誠は、亡妻の女学校時代の親友で事業家の汐見ユカを頼り、魚肉類の貯蔵に革新をもたらす「新発明」の技術開発に励む。が、しかし、研究は敢えなく失敗し、誠はもちろん、彼を庇護したユカも株主から責任を問われる事態となるのだ。じつは過去に詐欺の罪で執行猶予付きの有罪判決を受けたこともある三津田誠に、騙されたも同然のユカ。しかし彼女はそんな不実な男のことをひそかに愛し始めていたのだった……。

夏の終わりの石廊崎に時おり強い海風が吹きつけると、そこそこ重たいメッセンジャーバッグを背負う身体が揺らぐ。岬の尖端部に勧請された熊野神社の祠の脇にバッグを降ろし、中から取り出した『暗い傾斜』の徳間文庫旧版(別題『暗鬼の旅路』)の書影をパチリ[写真③]。岬の端の回廊には柵が立てられているのだけれど、高さはさほどでもなく、切れた箇所もある。かつて三津田誠・清美夫婦は、心中するつもりでここにやってきたのだが……。

この崖の上に立って、確信する。三津田誠という男は、所詮ケチで気弱な詐欺師に過ぎない。偽の遺書を用意し、ここから妻を突き落とすような真似ができるほどの本物の悪党ではないだろう。亡妻の保険金が入ったような記述もないし、彼の心中の覚悟はただただ「大自然の洗礼」を浴びて萎んでしまっただけ。結果的に、夫の詐欺行為を恥じて耐えられない清美一人が、あとからここに戻ってきたのだ。

柵をしっかりと両手で持ち、清美が飛び込んだ断崖を覗き込む。と、崖裾の岩場に、青い帽子がぽつんと落ちていた[写真④]。子どもがかぶるようなデザインで、汚れた様子もない。きっと今日、親に連れられてきた子どもが、せっかくの新品の帽子を海風に飛ばされてしまったのだ。「――母さん、僕のあの帽子、どうしたでしょうね」と、思わず呟いた僕の言葉も風にびゅうと飛ばされてゆく。『暗い傾斜』の物語で、石廊崎の断崖から身を投げるのは清美だけではない。最後にまた、登場人物の一人がここを死地に選ぶことになる。だが、その話をするのは、南国土佐は室戸岬の崖の上に立ってからだ。

(つづく)

《ジャーロ No.86 2023 JANUARY 掲載》

* * *

『暗い傾斜』笹沢左保

■あらすじ

経営危機の大平製作所女社長・汐見ユカにかかる二つの殺人容疑。起死回生の新製品を完成できなかった発明家と大株主──社にとって不都合な二人の死。しかし、東京─四国でほぼ同日同時刻の殺害は不可能のはず──彼女の潔白を信じてアリバイ証明に挑む男と殺害された株主の娘、相反する立場のコンビが見たのは、奈落の底につながる暗い傾斜の光景だった。

▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。

この記事が参加している募集

いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!