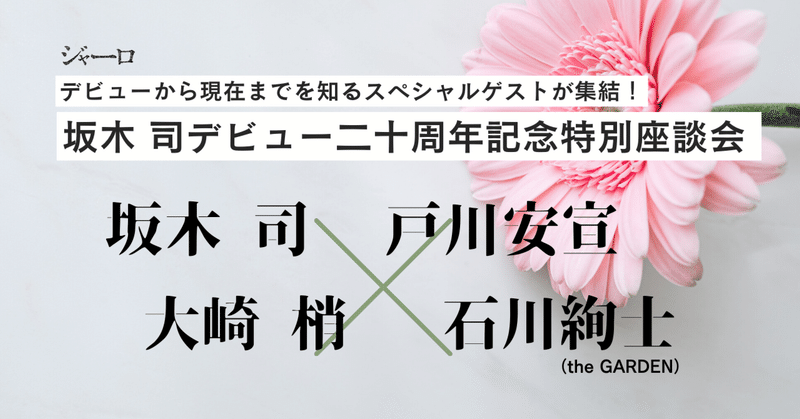

坂木 司デビュー二十周年記念特別座談会|坂木 司×大崎 梢×戸川安宣×石川絢士(the GARDEN)

二〇〇二年五月、『青空の卵』で坂木司さんがデビューしてから二十年。

これを記念して開催された、特別座談会をお届けします。

坂木さんの〝最初の一歩〟から現在地までを知るゲスト三名と、坂木さんご本人による、アットホームな一席をお楽しみください。(撮影・都築雅人)

『青空の卵』刊行秘話

――二十周年おめでとうございます。

坂木 ありがとうございます。

――まずは、二十周年の〝最初の一歩〟についてお話を伺いたいと思います。東京創元社の戸川さんと、坂木さんの最初のご縁はどのようなきっかけで生まれたのでしょうか。

坂木 作家になる以前の勤務先で、戸川さんにお会いするご縁があったんです。そこから、色々とお話しさせていただいたのが最初のきっかけですね。

戸川 ぼくは一九九九年に東京創元社の社長になったんですが、その時、できるだけ外回りをしようと考えまして。すると周りから色々と情報が入ってくる。そうして何年か経った頃に、坂木さんの噂を聞いたんです。「すごくミステリー好きの方がいる」というので、会いに行ってお目にかかったんですよね。たしか、有栖川有栖さんがお好きだと……。

坂木 そうです。

戸川 そういうお話をされて、さらに有栖川さんが登場する小説を書かれていたんでしたっけ?

坂木 オマージュのようなものでしたね。

戸川 そうそう。

坂木 何度かお話をした後で、作品を読んでいただいて。すると戸川さんが、「面白いけれども、あなたのオリジナルキャラクターの物語ではないので、オリジナルを書いて持ってきてください」と仰って。

戸川 大変面白い作品だったので、有栖川さんに寄りかからないオリジナルキャラクターで書いてみてほしいと。そうして次に頂いた原稿が、『青空の卵』の第一話でした。読んでみて、これはいけるなと思いましたね。この線で、この長さだったら、四本書けば一冊になるから「そこまで書きませんか」とお話しして、刊行したというのが最初の経緯。

――坂木さんは、それまで他にも作品を書いていたんでしょうか。

坂木 友人に見せるようなものしか書いたことはありませんでした。それに短編しか書いたことがなかったので、賞に応募なども考えていませんでした。

――あまり言いたくなさそうですね(笑)。

坂木 最初があまりに適当で……。小説を読むのは好きだったんですが、書くようになったのは友人の「読みたいジャンルの小説がないから、書いてほしい」という言葉がきっかけだったんです。それで初めて短編を書きました。楽しかったのですが、本来自分はミステリーが好きだったので、やがてそちらも書くようになりました。

――社会人になってからも続けていたんですか?

坂木 勤めながらぽつぽつと書いてました。だから、戸川さんに「あなたは何か書かないの?」と聞かれた時、「なぜ小説を書いていることを知ってるんだろう?」と思ったぐらいです。

大崎 戸川さんは、坂木さんが小説を書いていたことをご存知だったんですか?

戸川 いえ、全然知りませんでした。

――戸川さんが、作家ではない人に小説を書かせることができるのはなぜなのかという疑問は、出版業界の解明されていない謎ですね(笑)。戸川さんは、相手が書ける方かどうかをどのように判断しているんですか?

戸川 実際に書いていただかないと、使い物になるかどうかはわかりません。だからまあ、「あなた書けませんか」というのは最初の挨拶みたいなもんですね(笑)。「あ、書きたい」といった反応があれば、書いていただく。それを読んで、良ければデビューしていただく、ということなんですよ。

坂木 私は最初のご挨拶をしていただいたんですね(笑)。

戸川 そもそも、東京創元社で日本作家に書下ろしを書いていただこうとなった時に、ほとんど作家とのコネクションがなかったんです。だから最初に手掛けた「鮎川哲也と十三の謎」というシリーズも、著者のほとんどは新人作家です。シリーズのモデルは、鮎川哲也先生がデビューされた、講談社の『書下し長篇探偵小説全集』でして、こちらの執筆者は江戸川乱歩や横溝正史など錚々たるメンバーだったんですけどね。

だからぼくの仕事自体が、初めて書く方に頼むというところから始まっている。北村(薫)さんに、宮部(みゆき)さん、有栖川(有栖)さんにしてもそうだし、折原(一)さんも、当時はまだデビュー前でした。

坂木司(さかき・つかさ)

1969年東京都生まれ。2002年、『青空の卵』で、戸川安宣氏担当編集のもと、東京創元社より〈覆面作家〉としてデビュー。同作に始まる「ひきこもり探偵」シリーズで人気を博し、以後著書多数。近著に、『アンと愛情』『楽園ジューシー』『ショートケーキ。』など。現在、「和菓子のアン」シリーズの第4弾を本誌で連載中。

筆名・坂木司はいつ決まった?

――『青空の卵』の一作目を読んで、戸川さんはどんなところに魅力を感じましたか?

戸川 やっぱり、ひきこもりの男の子と、友達の男の子、彼らのキャラクターですよね。坂木さんとそれまでにお話ししたことを思い出しました。坂木さんが、仕事中に知り合ったちょっと変わった人の話をされたことがあって。とてもユニークなお話でした。この、坂木さんならではの人物の見方を聞いていると、もし文章が書ければ、小説が書ける。面白い小説になるんじゃないかと思ったんです。

坂木 その「変わった人」の一人が、大崎さんリクエストの『本屋さんのアンソロジー』に収録された「国会図書館のボルト」に出ていますね。

――坂木さんご自身は、『青空の卵』を書きながら、作家になれるかもと、どのくらい思っていましたか?

坂木 ほぼゼロと思っていました。戸川さんは、「一作目を読んで、本にできると思った」と仰いましたけど、実際にそう言っていただいたのは、四作揃ってからだったんです。だから、こちらとしては、寺子屋で見てもらっているみたいな気持ちが強かった(笑)。一作お渡しして、面白かったから次を書いてと言われて、また書いて……。黙々と宿題を提出するような気分でしたから。

そして、全て書きあがった後に、戸川さんから「ペンネームを決めていないですね」と言われたんですよ。その時初めて、自分がデビューできるのだと知りました。ミステリーファンとしては、戸川さんに原稿を見ていただけるだけでも奇跡のような出来事なのに、さらに隕石が降ってきたくらいの衝撃です。

その上、戸川さんはその場で「本の流通コードは、どうしますか」と尋ねられました。「今なら男でも女でも、覆面でもできますよ」と! なんだか色々衝撃的で、今も鮮明に覚えています。

戸川 そんなこと言いましたっけ。まあ北村(薫)さんがいたからね。

坂木 その時に初めて、覆面という選択肢を伺って、「覆面作家は最初の一回しかなれないな」と思い決めました。

――作中人物と同名というのは、執筆後に決まったことなんですね。

坂木 はい。いい名前は作品で使い切っていたので、覆面として男女どちらでも行ける名前は坂木司かなと。

大崎 あの頃は、名探偵の名前がそのまま作者のペンネームになるっていうパターンが結構ありましたよね。

坂木 それこそ有栖川さんへのオマージュでもあります。ひいては遠くエラリー・クイーンへも入っている、みたいな。遠く(笑)。

1947年長野県生まれ。立教大学卒。元・東京創元社社長。編集者として、ミステリー作家を多数育成し、 坂木司、大崎梢の作家デビューも担当してきた。ミステリー作品の解説等の執筆も多数手がける。著書に『ぼくのミステリ・コンパス』『ぼくのミステリ・クロニクル』など。

「石川デザインは、クールでお洒落」

――さて、いよいよ坂木さんのデビュー作が刊行されるという時に、石川さんのお名前はどのように挙がったんでしょう。

戸川 ちょうど坂木さんの本を作っているころ、石川さんが自転車に乗って会社にいらしたんですよね(笑)。

石川 そう、雨の中を。今でも思い出します。自転車の前のカゴに、ジャケットデザインを手掛けたCDをびっちり詰めた紙袋を積んでいって。そして

戸川さんにお会いして、作品を見てもらったんです。

戸川 まず電話をいただいたんですね。

石川 元々ソニー・ミュージックのジャケットなどのデザイナーで、フリーになってからもずっと音楽畑。でも実家は貸本屋だったので、本がすごく好きだったんです。それで「装丁をやりたい!」って思って。イラストレーターの藤田新策氏が昔からの友達だったので、彼に電話して。そのツテを色々辿って、学生時代から一番憧れていた〈おじさんマーク〉の東京創元社の戸川さんに電話したんです。

大崎 戸川さんは当時すでに社長でいらっしゃるはずですけど、どうして直通電話が受けられたんでしょうね。

石川 ある編集者さんが、戸川さんの電話番号を紹介してくれたんだったかな。戸川さんは「それならすぐにおいで」みたいに仰ってくださって伺いました。

――一般的には、社長と直接ではなく、現場の若い人が同席したりしそうなものですが。

戸川 いやいや、ぼくは社長兼小使みたいなもんですから。

大崎 社長だっていうのはご存知だったんですか?

石川 いえ、知りませんでした。戸川さんのお名前は、新本格を仕掛けた人物として、もちろん知っていましたけど。「いきなり戸川さんに会えるんだ」という感動はあったけど、役職がどうこうというのまでは意識していなかったです。

戸川 そうして石川さんにお会いして、「一つやっていただこうか」となりまして。坂木さんも初めての本だし、せっかくだからと、坂木さんと一緒に石川さんの事務所に行ったんですよね。そこで、著者自身のイメージを話してもらって。

坂木 『青空の卵』は印刷所も新しくて。「新しい印刷所で、新しい作家と新しいデザイナーだね」ってお話ししたのを覚えています。

石川 坂木さんは、マグリットの「大家族」という絵を持っていらっしゃいました。カバーに使いたいと。でも僕は、せっかくの初めての仕事がそれじゃあ……ちょっと面白くないかなと思って。マグリットの絵を使って、文字入れて、はい終わりですじゃどうかなって(笑)。そこで、時間を頂いて自分でアイデアを出したんですよね。

大崎 作家本人が、デザイナーさんに直接会って本を作るって珍しいですよね。

坂木 デビュー後に周りの話を聞いて衝撃を受けましたね。最初に石川さんにお会いしていたので、直接ディスカッションして作るのが普通だと思っていたんですよ。今となっては、石川さんと気軽に電話する仲ですね。

石川 すごく長電話になるよね。一時間以上話しちゃったりして。

坂木 こちらもだんだん失礼になってきて、「石川さん、この絵を検索してください!」みたいなことを平気で言っています(笑)。

石川 最近だと『ショートケーキ。』。結構やりとりして、どこにもない絵をゼロから作り上げることになりました。

坂木 すごく評判良いです、あの表紙も。

石川 僕は装丁を始めるまでは、LPやCD、シングルなど五百タイトル以上はやっていて、結構著名なアーティストも担当していました。それで、これならと先ず講談社に持ち込んだんですよ。そしたら人がたくさん集まってきて……よしよし、「これで装丁の仕事も安泰だな」なんて思っていたら、結局一個も仕事が来なかった(笑)。後になって、「音楽業界と出版業界はデザインの仕事の進め方も違うし、簡単に仕事は来ないよ」なんて言われて。そこからは地道に売り込んでいったんですよ。

それと音楽業界はデザイナーが直でアーティストと打ち合わせをするんですよ。でも坂木さん以外、装丁で作家さんに直接お会いする事はまずなく、坂木さんとの仕事はホント異例だったんですね。そういう意味でも、こういった出会いをいただいた戸川さんには本当に感謝をしています。しかもデビューから今まで、なんと二十年も続くなんて……。

坂木 石川さんとは、まずミステリー好きという共通項がありますから。特に『仔羊の巣』の親本(単行本)の時に、東京創元社マークの電車を走らせてくれたのが、すごくかっこよくて。こちらとして、石川さん以外の方にお願いする理由が全くないですね。

石川デザインは、本当にクールでお洒落なのですが、石川さんご自身が作品を深く読み込んでから作ってくださるので、ありがたいんです。私は『大きな音が聞こえるか』の親本と文庫本で違うデザインなのに、世界観がびしっと統一されているところが本当に好きです。

石川 デザイナー的にいうと、『切れない糸』が自分の中の分岐点。それまでは、言うなれば初期作品かな。『切れない糸』の単行本は、自分で糸に着色したりして作り上げて、文芸らしい手ごたえがあった。あの後から装丁のことが、少しはわかってきたように感じますね。初期作品は、やっぱりレコードジャケットの感覚で作っていたというのがあります。

坂木さんと大崎さんは「戸川チルドレン」

――大崎梢さんは、デビュー年でいうと坂木さんの後輩ですね。

大崎 そうです。坂木さんの作品は当時ももちろん読んでいたんですけど、戸川さんが当時吉祥寺でやっていらした本屋さんでの思い出が印象的ですね。

戸川 「TRICK+TRAP」ですね。

大崎 あるときクリスマス会に呼んでくださって。その会が坂木さんとの初対面。私のデビュー前年、二〇〇五年のクリスマスでした。

店内の通路に椅子を並べて、まさに膝を突き合わせながら飲み食いする感じで。すると、戸川さんが「ミステリーのクイズを出します」って言うんです。私は「どうしよう、絶対わからない!」って思っていたら、「私もわからないから大丈夫」って言ってくださったのが坂木さん。

石川 どんなクイズだったんですか?

大崎 予想のはるか斜め上を飛んでるような難しいクイズでしたよ。「乱歩がこうこうしていた時に、別名義で出した本の、一冊目の、一話目のタイトルはなんですか」くらいまで行っちゃうんですよ。

坂木 当たった人いたんでしたっけ?

大崎 ほら、ある編集者の方は当たってました。もう雲の上のやりとりみたいで(笑)。

私も戸川さんに原稿を読んでいただいてデビューしたんです。原稿をお渡ししたら、戸川さんが「企画が通りました。本にしますよ」と仰って。「えー、そんなことって本当にあるの?」という気持ちでクリスマス会に行っていたんですね。だから坂木さんに、私は本当にデビューできるんでしょうかって相談したら、「大丈夫、自分もそうだったから」と励まされたんです(笑)。

坂木 我々の作品は、戸川さんしか抱えていない企画だから、もしこの後戸川さんの身に何かあったら、二人の原稿は宙に浮いて消えるねって話していましたね(笑)。

大崎 坂木さんとは、「戸川チルドレン」って言い合っていますよ。

戸川 大崎さんのデビューは、また特殊な形ですよね。大崎さんに出会ったきっかけは、朝日のカルチャースクールの講座です。「推理作家になる方法」というテーマの講座を依頼されて迷ったんですけども、せっかくだからやってみようと。そこでぼくは、受講申込の際に、短編を書いて提出してほしいという条件を出しまして。するとそれが重荷になったのか、六、七人くらいしか受講希望者がいなかった。それでは採算が合わないから、結局講座は取りやめになりました。こっちとしてはほっとしましたけど、六、七人の人は作品とお金を送ってきてくださっていたんで、そのままお返しするのは失礼だと思い、感想をつけることにしました。

読んだ中で、大崎さんの原稿が飛びぬけていたんですよね。これはものになるんじゃないかと思った。そこでカルチャースクールに伝言を頼みましたら、大崎さんと連絡がついて。後は坂木さんと同様で、「この調子であと何篇か書きませんか」とお話しして、出来上がったのが『配達あかずきん』です。

――大崎さんは、このやり取りの間にデビューを意識していたんでしょうか。

大崎 いいえ全く。そもそも講座に応募したのは、デビューするつもりで書いた作品ではなかったんです。実は受講を申し込んだきっかけというのが、仲のいいミステリーファンの友人で。彼女が講座のチラシを見て、「私は受講したいけど原稿がない。あなたはあるから受けてみて」と言われて、ともかく原稿を付けて申し込んでみたんです。

――友達の付き添いでオーディションに受かったアイドルの話みたいですね。

坂木 ちなみに私、その講座に行く予定があったんですよ。いずれゲストにどうぞと戸川さんが仰って。でも取りやめになってしまいましたね。

大崎 私にしてみれば、受講料は返ってくるわ、原稿を読んでいただいてデビューできるわ、すごい幸運ですよね。

東京都生まれ。元書店員。 2006 年、『配達あかずきん』で、戸川安宣氏担当編集のもと、東京創元社よりデビュー。近著に『もしかしてひょっとして』『めぐりんと私。』『バスクル新宿』など。現在、新作の連作短編「春休みに出会った探偵は」を本誌で連載中。

アンちゃんが生まれるまで

――光文社では「和菓子のアン」シリーズが現在も連載中ですが、「和菓子のアン」のきっかけを教えてください。

坂木 光文社では、先に『シンデレラ・ティース』を書いていて、次に何を書こうかと考えて始まったのが「和菓子のアン」でした。「ティース」は初めての女の子ものだったんですが、この路線を続けるのもいいかという考えがありました。そんな時に思いついたのが「デパ地下探偵」。そこから、「デパ地下にいるのはどんな人?――アルバイトの若い女の子がいて……」。「推理する時間がありそうなお店って?――ほどよく時間があって、ほどよくお客さんが来る……和菓子屋さんっていいかも」と考えを詰めていきました。すると、和菓子店のアルバイトに応募する女の子として、ちょっと地味で、コンプレックスのある女の子。食べることが好きで、少し太っているとか、そういう悩みを抱えている女の子というのが頭に浮かんだんです。

さらに、それまでの主人公たちは大卒が多かったのですが、アンちゃんは高卒で仕事に就くという特徴も出てきたので、「地下から地上に出ていく物語」にしようと思いまして。だから、舞台もデパ地下。いつか彼女の成長に伴って、地上に出ていく気がしていますね。

大崎 「和菓子のアン」シリーズはカバーも本当に傑作ですが、どう作っているか想像がつきませんね。

坂木 実際にお饅頭の入った箱の写真を撮ったのかなとイメージするくらいですよね。

石川 『和菓子のアン』を作る前に、『ワーキング・ホリデー』の装丁が、結構いいなと自分では思っていました。宅配用段ボール箱がドーンと画面一杯、シンプルで強いんだけど、でもテープ部分はUVコートで光っていたり、蜂さんマークのかわいいロゴを配置したり……と細部はこだわって、書店に平積みされた時にインパクトがある。それで、お饅頭が箱にびっしり詰まって、本屋さんにずらっと並ぶといいんじゃないかなって思って。

大崎 でも実際には、お饅頭は装丁に写っているほど沢山はないんですよね。

石川 どう作ったんだったっけなあ。『アン』と『青春』と『愛情』……三作の制作がダブってしまって……。もちろんこんなに多くのお饅頭はなくて、後からパースやボケ足を付けたりしたんでしょうね。お饅頭の切り口も、別の餡子の写真を持ってきてはめ込むとか色々やったような……。

大崎 二つだけお饅頭の切り口が見えるのも絶妙です。

石川 普通この(装丁の)状態はあり得ないですよね。箱に入っているお饅頭は切れてないんだから。

坂木 お饅頭が美味しそうすぎて、『和菓子のアン』が実用書コーナーに置かれていることがありました。読み手の中にも、間違って読んでくれた方が結構いて。

石川 そうなんだ。まさに僕それを意図してたところがあったんです。

坂木 一度、特殊な場所にいる方から手紙を頂いたことがあります。「出所したら和菓子屋をやりたいと思っていて、間違って『和菓子のアン』を借りた」と。「和菓子」で「アン」と書いてあったから、実用書と思って読んだら面白かったという感想でした。あの方、夢が叶っているといいな。

戸川 印象的なエピソードですね。

大崎 「みつ屋」のロゴとか、梅のマークもオリジナルですよね。焼き印も。

石川 そうそう。僕が全部作ったんですよ。焼き印だけイラレで作って、フォトショップでちょっとテカリを入れて。

大崎 本物にしか見えない。しかも、改めてこうやって見ると、圧というか主張が強い装丁ですよね。

坂木 そう。内側も凝っているし、タイトルのフォントが可愛いです。

大崎 石川さんのオリジナルのフォントなんですか?

石川 ベースはあると思うんだけど、それだけじゃ成り立たないから、読みやすく調整していますよ。まさか、こんなに続くと思わなかったから、三作目(『アンと愛情』)とか大変だったよね(笑)。

坂木 もうお饅頭が尽きるみたいな感じで。

石川 すごく悩んで、見せてないのを入れると、五十個くらいデザイン案を作ったの。

「和菓子のアン」次作の構想は……

――「和菓子のアン」シリーズならではの執筆の大変さはありますか?

坂木 「和菓子のアン」は、ナチュラルにお菓子を食べるのが大変で……。

(一同笑う)

坂木 作中のお店が月替わりで三種類のお菓子を出すんです。だから、毎回三種類のお菓子を考えなくちゃいけない。全部お饅頭にするわけにはいかないから、蒸したもの、焼いたもの、生っぽいもの、みたいなバリエーションまで考えなくてはいけないのが大変です。

大崎 まるで職人さんの悩みですね。

坂木 新作菓子を考えなきゃいけないという。

大崎 それにしても、和菓子に込められている意味と、物語の謎とが、リンクしていくのが素晴らしい。だから和菓子を作品のテーマに選んだのかと、いつも納得しながら読んでいます。

坂木 こういうパターンを初めて書いたのは『切れない糸』でした。クリーニング店の物語ですが、ベースは映画の話になっていて、映画のストーリーと謎とのひっかけを使うので、すごく苦労したんですよ。

大崎 読んでいる方が楽しくて心地いい小説こそ、制作者は大変ですよね。

坂木 さらにこの苦しみを重ねてしまったのが「僕と先生」シリーズで、よりによってミステリーを下敷きにして、それに謎をひっかけるという。デビュー版元はミステリーの東京創元社ですが、私の作品はあまりミステリー色が強くないので、ミステリーも書いているよ、と言いたかったんですよね。連載が「小説推理」だったので、「推理」とつくからには頑張らなくてはという思いもありました。

大崎 そのパターンに、「和菓子のアン」もぴったりはまった……。はまりすぎたから大変なのかな(笑)。

坂木 ただ和菓子を食べ始めたのは、一作目より後です。刊行後に、編集部の方が和菓子を作る若旦那の方々と出会わせてくれて。職人さんと会ってしまうと、食べずにはいられませんでした。

大崎 沼にはまるってやつですね。

坂木 和菓子の世界、若い職人さんの世界って、すごくコミケに近い雰囲気がある。毎回イベントに来るお得意さんがいて、新作が出たら必ず食べて感想を言っていく人がいて。即売も多いし、作り手も「この日にしか売りません」という商品を作ったりするので、オタク心をくすぐる仕掛けが多いんですよ。

――二作目から、「本和菓衆」の皆さんとコラボレーションをして、「みつ屋」のお菓子を再現してもらいましたね。何も材料がないから、まず石川さんに連絡するという……。

石川 ロゴや包装紙……色々作りました。

坂木 「みつ屋」のシールとか。

大崎 本の装丁を考えていたはずなのに、なぜか和菓子屋の包装紙を考えるという(笑)。

石川 そして結果も良く、たくさん売れたんですよね。

坂木 おそらく、もともと即売会に来ていた顧客の方々と、読者層が合ったんです。若旦那というだけあって、気軽な楽しい雰囲気ですし。「和菓子のアン」を知らなくても、なんか買ってみようかなと思ってもらえる空気がありました。

大崎 本を読んだ側からすると、「みつ屋」と聞くと、自分も一度働いたことがあるような気持ちになれるから、コラボイベントも敷居が低く楽しめたのかもしれませんね。

坂木 そして「これが本に書いてあった練り切りか」「実物はこんな見た目だったんだ」と実感できるという。

――四作目や文庫が刊行される時には、本和菓衆の皆さんとまたご一緒したいですね。

坂木 そうですね。ぜひご一緒したいです。

大崎 四作目ですって、装丁どうします、石川さん。全部黒糖饅頭にしてしまうとか?

石川 まだずっと続くんですかね?(笑)

坂木 まず四作目までは。

――今回は二十周年ですが、作家生活三十周年までは続けられたらと。

坂木 とりあえず、次も考えておいていただこうかな。もしかしたら来年?

石川 そっかあ、続くのかあ……(笑)。食べ物じゃない装丁でいえば、『楽園ジューシー』ではアロハシャツも作ったよね。蛸と宝箱、吠えるブルドッグとロケット、巨大イカが船を持ち上げる……とか、坂木さんの文章の具現化。四種類くらい作ったから大変だったけど、でも新鮮な楽しさがあったね。

坂木 あのアロハ、すごく気に入っていて、いつか本当に着たいと思っています。

石川 ただ「和菓子のアン」は、ものが必ず和菓子だから……。

大崎 アンちゃんだから、餡子と、やっぱりお饅頭は入れてほしいですよね。

石川 『アンと愛情』は色で持って行ったからね。ピンクと緑と。だから色で逃げられたんだけど……もう逃げられないな(笑)。

愛知県安城市生まれ。日本大学芸術学部デザイン学科卒。CBS・ソニー、EPIC・ ソニー・レコード(現ソニー・ミュージックレー ベルズ)に14 年間在籍した後、1992年、デザインスタジオ「the GARDEN」を設立。2000年より書籍の装丁家としても活躍し、坂木司のデビュー以来、全単著の装丁を手掛けている。〈ウェブサイト〉

次の二十年に向けて――

――現在、連載も複数進んでいますね。

坂木 次に文春さんから刊行予定の作品は、コロナ禍の鬱屈から「青春を描きたい!」と思って始めた連載です。駄菓子ではないですが、手軽な値段のコンビニ菓子みたいなものをテーマにしています。

逆に「ミステリーズ!」で連載中のお話は、コロナで打撃を受けて、人生を変えられた小さい人たち――小学生目線の物語を残しておきたいなと。休校になり、行事が中止になり、人との付き合いが難しくなり……ということを書きながら、一人の少年が消えた話を書いています。

――では最後に、次の二十年に向けた抱負をお聞かせください。

坂木 ここ最近、食べ物の物語を多く書いているのは、やはりコロナ禍で取材に行けなかったことで、手持ちのカードを使って書いている感覚がありました。けれど今年ようやく、「和菓子のアン」の取材で島根に行くことができました。直近の抱負で恐縮ですが、これからは取材したものを取り入れた作品を、また書いていきたいと思っています。

そういえばデビュー作の『青空の卵』は、自分の頭の中にある知識だけで書いたんですよ。でもそれは、使ったらすぐに尽きてしまう。二作目を前にして、引き出しを増やさなければいけないと危機感を覚えました。自分が想像できる世界は限られているから、人に何かを聞かなければ出てこないものがいっぱいあるなと感じたんです。なので『仔羊の巣』からは自分で取材に出ています。

この二、三年は、食べ物以外にも作家として貯めていたものがあったから書き続けることができました。でも、やはり取材に出たい。いろんな人からいろんな話を聞いて、お話を書いていきたいなと思います。

最後にイラストレーターの佐久間真人さんについても触れさせてください。現在の「和菓子のアン」シリーズをはじめ、他社でも組ませていただくことが多いのですが、佐久間さんもまた、石川さんと同じように作品を読み込んでから、イメージを膨らませた絵を描いてくれる方です。特に気に入っているのは『夜の光』の挿画で、こちらは書籍化の際に収録させていただきました。

長くなりましたが、何より、読んでくれている方にお礼を言いたいです。ありがとうございます。おかげでここまで来ることができました。お手紙やメッセージにあまりお返事できないのですが、いつも励まされています。

さらに戸川さん、石川さん、大崎さん、佐久間さんをはじめ、周りの方が変わらずに居てくださることは、本当に嬉しく、奇跡だと思っています。デビュー後に声をかけてくださった版元の担当さんも、ほとんど皆さん現役で担当についてくださっているのは、とても幸運なことです。

これからも皆さん、どうぞよろしくお付き合いのほどを!

座談会挿絵も担当!イラストレーター・佐久間真人さんからお祝いコメントが届きました!

二十周年おめでとうございます!

坂木司さんと最初にお仕事をご一緒させていただいたのは、ジャーロ二〇〇五年春号「シンデレラ・ティース」の挿絵でした。その後、新潮社『夜の光』、双葉社『僕と先生』、PHP研究所『山の学校』の連載時の挿絵を担当し『山の学校』では、七年間で二十五枚を描きました。

坂木さんのデビュー十五周年の際には、装丁の石川絢士さんのデザインで『僕と先生』の挿絵を使い記念のブックカバーが作られました。こちらは、石川さんが担当された坂木さんの作品の装丁が題材となっています。

『僕と先生』の挿絵の中には、チョコレートに坂木さんの装丁を描いたものも存在します。

光文社では「シンデレラ・ティース」の後、小説宝石で「国会図書館のボルト」「空の春告鳥」、それに続きジャーロで「和菓子のアン」シリーズの挿絵を描き始めました。

挿絵は、作品を読み何を描くか決め、資料を調べ描き始めます。そして描いている間は常に物語やモチーフについて思いを巡らせることになります。ここで坂木さんの作品特有の問題が生じます。その問題とは、とにかく登場する食べ物が美味しそうでお腹が減ること!

『夜の光』のコーヒー、『僕と先生』のナポリタン、『山の学校』ではホットサンド。『和菓子のアン』シリーズに至っては毎回、これでもかと登場する美味しそうなアレコレ! とにかくお腹が減る! そして何か食べてしまう!(今もこれを書きつつお饅頭を一つ……)

これからも素敵(美味しそう)な作品を心待ちにしております。

佐久間真人(さくま・まこと)

1973年愛知県生まれ。1993年頃から、本格的に創作活動をはじめ、1998年以来、定期的に個展を開催している。書籍・雑誌・小説誌の装画、挿絵から、CDジャケットや広告イラストまで、幅広く活躍。2005年以来、坂木司の本誌連載の挿絵を担当している。

《ジャーロ No.85 2022 NOVEMBER 掲載》

▼坂木司さん〈和菓子のアン〉最新シリーズ試し読み

いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!