イギリスの時代別の家の特徴まとめ

こんにちは、初めましての方は初めまして!

普段はアーセナルというロンドンに拠点を置いているサッカークラブに関するブログを書いているんですが、ヨーロッパの町並みが好きで、今日はイギリスの時代別の建築様式について調べていたら気付けば2時間くらい経っていました。

せっかくの知識を皆さんにお裾分けしたいと思い、noteは初めてですが書いてみました。僕がイギリス留学時代に受講していた建築史の授業を思い出しつつ、現地で見聞きしたことをネットの情報で補完した、という感じなので厳密に学術的に正確かどうかまでは保証できませんが、イギリスに行くことがあれば、建物を見て、これは〇百年前に作られたんだな、なんて想像してみると楽しいかもしれません。

⓪ノルマン様式: 11-12世紀~

当時イギリスを牛耳っていた、フランス北部出身のノルマン民族が建てた建物の様式。ヨーロッパの他地方ではロマネスク様式と言われるやつで、ローマ帝国時代の建物を模倣した感じの雰囲気。

特徴としては、ローマ時代の建物は基本的に戦争に備えて作られていたので、堅固なつくりで窓が少ない。ただ、この時代は一軒家とかそういう時代ではないので、このスタイルの家はほとんどないし、そもそも現在まで残っているノルマン様式の建築は少ない。写真は、マンチェスターシティを破りながら何故か最下位に沈んでいるノリッチ・シティでお馴染みノリッチにあるノリッチ城。

①チューダー朝様式: 16世紀

このチューダー朝様式あたりから、今もイギリスに比較的多く残っている。基本的に石あるいはレンガ造りが基本のイギリスの家においては異例とも言える木造なのが特徴で、内装も、床などは木でできている。

ドイツの家と似ていて、ハーフティンバー様式と言われる、外壁に梁が浮き出るデザインが特徴だが、ドイツの家はカラフルでかわいい感じのことが多いのに対して、シックに白塗りの壁に黒い梁が基本。本当に伝統的なタイプのものは屋根が藁ぶき。

作られた時代からわかる通り、現存しているものは復元でなければ基本的に相当年季が入っているため、傾いていることも結構ある。

僕がイギリスのヨークという町で見かけたチューダー朝様式の家は何故か中華料理屋さんに改装されていて、二階は箸が転がるくらい床が斜めだった。

ちなみにそこで日本人の友人まさし君が食べていたチリなんとかは今思い返してもむちゃくちゃ辛かった。しかも何故か強がって『俺辛いの全然平気だから』みたいなことを言っていたら交換する羽目になってえらい思いをした。

②スチュアート/ジェイコビアン様式: 17世紀

この辺はそこまで数が多くないか、少し分類が曖昧なようだけれど、要は正面から見た時にフラットな感じになっていて、かつむきだしのレンガ造りの場合はこの様式とみて間違いない。

どうやら17世紀前半のをジェイコビアン、それ以降はスチュワートと呼ぶようだが、違いがあまりよくわからなかった。両方併記されているところも結構あったのでおなじようなものなのかもしれない。

本当に当時から残っているものなのかはわからないけれど、上の画像のようなスタイルの家はイギリスの田舎に行くと結構たくさんあるような気がする。

ちなみに、家ではなくもっと大きい建物だとこんな感じ。イギリスのルネッサンス建築なので、イタリアっぽいというか、むしろノルマン様式に少し通じるものを感じる。

ちなみにこの写真のように豪邸やお城、大聖堂など建築に時間がかかる建物は、建築中に時代が進んでいまうことがあり、東翼はノルマンだけど尖塔はゴシック、みたいな融合建築が見られたりして面白い。

③ジョージ王朝様式: 18世紀

本来はイギリスの家の見分け方、みたいな記事にするつもりだったのに何故か調子に乗って筆が進んでしまい似非建築史講座みたいになってしまったので前置きが長くなってしまったが、ここからが本番。

やはり地震がない国というのは家が長持ちするので、200年くらい改装を重ねながら、この辺から今でもイギリスで普通に人が住んでいる家が平気でたくさんある。(ちなみに、たくさん、というほどではないものの3,400年前の家やお城に今でも普通に人が住んでいたりするケースはイギリスではわりとよくある。)

個人的な感覚では、一番"貴族"っぽい豪奢な雰囲気の様式で、都会っぽい、という感じがする。上の写真のようにロンドンとかに連なって家になっているイメージ。

特徴としては、左右対称のデザインで白やクリーム色が基調のことが多い。こちらもジェイコビアンから引き続きローマ/古代ギリシャの建物の影響を受けていて、高級感はあるがプレーンな印象。

ちなみに、この時代には家の大きさで豊かさを計測していたので、今でいう所得税のようなものが家の窓の数に応じて決められていたらしい。そのため、上の写真のように、税金を避けるためにレンガで埋められた窓がある建物が多くある。

(バースのthe Circusというエリアはこのジョージア朝様式の家が360度ロータリーのような道を囲んでおり、現在はホテルなどに活用されている。家の前に車が止まっていることからわかる通り、普通に人も住んでいる)

イギリス人の上流階級憧れの街バースはこの時代に街並みが作られており、近くで採れる石/土の関係か、クリーム色あるいはベージュのジョージア朝様式の建物で町全体が統一されており、しかもそのまま町ごと世界遺産に登録されている。

④ビクトリア朝様式: 19世紀

産業革命を経て、ついに人が住むための家が大量生産された時代の様式で、100年以上前の様式であることを考えると、日本の感覚で言えば驚くべきことだが、今でもイギリスのそこら中で目にする。

この時代は、家ではなく大きな建造物で言えばビッグベンに代表されるいわゆるゴシックリバイバルというのが盛んだった時代のため、左右非対称で、装飾も多い。他の様式とは違って、派手で少しごちゃごちゃっとした印象。大英帝国が栄華を極めた時代であることも要因の一つだろうか。

色を塗られたレンガ造りなのが特徴なのだけれど、ときどきカラフルにべた塗りされている場合などもある。連結している家の場合はわかりにくいが、玄関が家の中央にないのも特徴らしい。

ちなみにこの隙間なく家がずっと連結しているのはイギリスでは様式や時代に関係なく非常によくある光景で、大体小さなフロントガーデンが表にあり、本物の庭が大通りから見えない裏側にあるのが基本。

子供の頃海外の小説で主人公(普通の少年)が敵から屋根伝いに逃げる、というくだりがあり、まったく意味がわからなかったがイギリスに行ってなるほどこういうことか、と腑に落ちた記憶がある。

これもまた様式とは関係ないのだけれど、レンガを活かしつつドアの色だけ今の住人が自由に変える、というシステムは凄く画期的だし絵になる。

ちなみに、イギリスでは今でも普通にチャイムがついておらず、というかボタンがついていても壊れていたりするので、ノッカー付きの(手でノックすることの方がおおいけど)ドアをノックして郵便や来客を知らせるタイプの家も結構ある。

⑤エドワード様式(20世紀初頭)

今回紹介する、時代の名前がついている最後の建築様式。このあと1920-30年代くらいから今の家とほとんど変わらないような家が大量に作られる時代がイギリスには訪れる。

20世紀初頭のだいたい1914年くらいまでということで、時期も短く、ビクトリア朝の直後なので、見た目としてはビクトリア朝様式によく似ているが、やはり第一次世界大戦の時期だからなのだろうか、飾りつけを控え、よりシンプルにした感じ。

また、ビクトリアンは茶色だったりクリームっぽかったりと色々な色に塗られたレンガがあったのに対し、こちらは基本的に赤レンガのみ。

おまけ

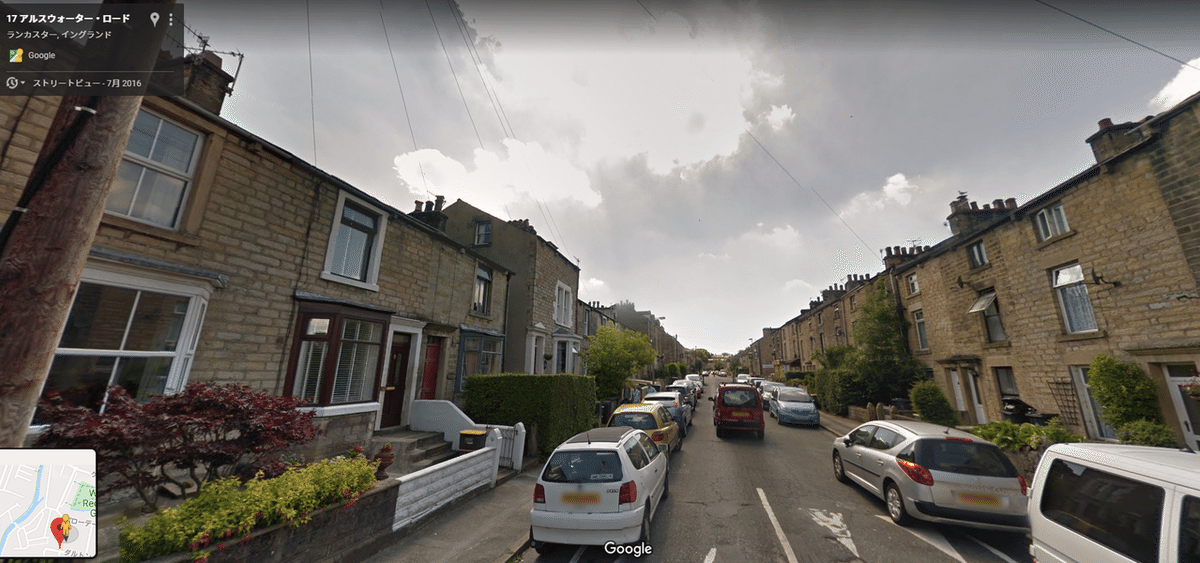

ちなみに、僕が留学時代に住んでいた家がある通りはこんな感じ。流石に100年前の家ということはないと思うのだけど、レンガ造り風で飾りっ気があまりないのはエドワード様式と少し通ずる気がする。

大分北部の方だったのだけれど、赤レンガはほとんど見かけなくて、基本的にこの色の家が多かったので土か石の関係なのだろう。

ランカスターという大学以外ほとんど何もない、という感じの学生でにぎわう街だったのだけど、イギリスでは基本的に『家が新しく建つ』場面に遭遇することがほとんどない。

ただその代わりというわけではないだろうが、町のどこへ行っても大体改修工事ばっかりやっていて、どこかしら足場が組まれていたような記憶がある。

住んでいた家にも普通に煙突や暖炉があったし、大通りに面した出窓はむちゃくちゃ貫禄がある感じで、どれくらい昔からあるのか想像できないような家に普通に10代20代の若者が住んでいるのはなんだか不思議だった。

古い建物が残っているだけではなく普通に人がその家に住んでいるのがイギリスながらの面白いところだと思う。

以上となります。むちゃくちゃ長いうえに誰に需要があるのか全く分からない記事となってしまったが、もしここまで読んでくださった方が居たら、ありがとうございます。

天気は悪く、ご飯はマズいですが、イギリスも素敵な国なので、もし機会があれば是非訪れてみてください。個人的には、本当のイギリスらしさを味わうためには、少し足をのばしてロンドン以外の街も訪れてみることをお勧めします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?